在今年 Ryzen 處理器的推出, AMD 終於有讓人憶起當時率先完成 AMD64 指令集而以 Athlon 系列處理器意氣風發的年代, Ryzen 的 AM4 插槽搭配使用的全新晶片組的規格也終於有跟上時代的感覺;雖然現在距離 Ryzen 處理器上市已經有一陣子的時間,不過自 Ryzen 推出到現在,台灣也才正式有 AM4 的 ITX 主機板可用。

雖然多數硬體測試為了使硬體達到最佳化成績,多以裸測方式達到最佳成績,不過為了達到趨近一般使用者的情境,故此次直接將 PCIe SSD 作為主要硬碟,並將機箱測蓋關上,希望達到比較接近正常使用下的硬體水準。

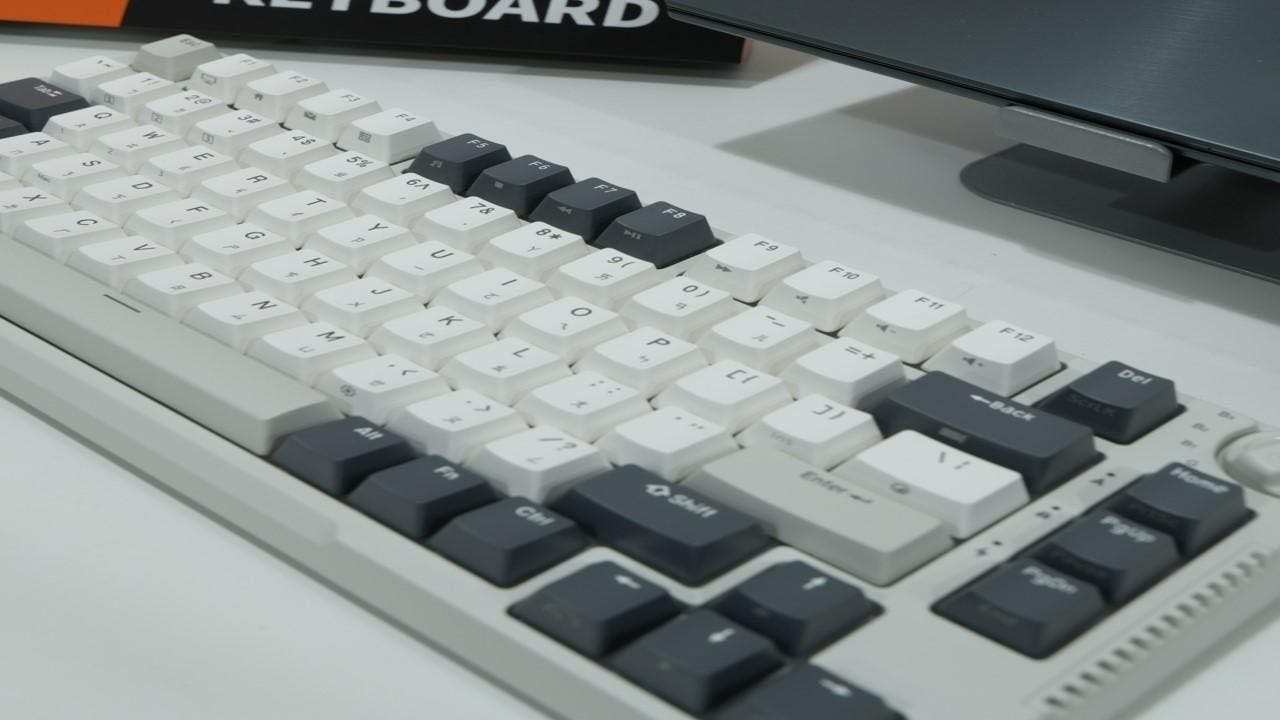

這次所使用的組合是 AMD Ryzen 5 系列最入門的 Ryzen 5 1400 ,搭配稍早在台灣剛上市的 Gigabyte GA-AB350N-GAMING WiFi ITX 主機板,記憶體為 CORSAIR VENGEANCE LPX 8GB DDR4 x 2 ,以及 WD BLACK PCIe NVMe SSD 。

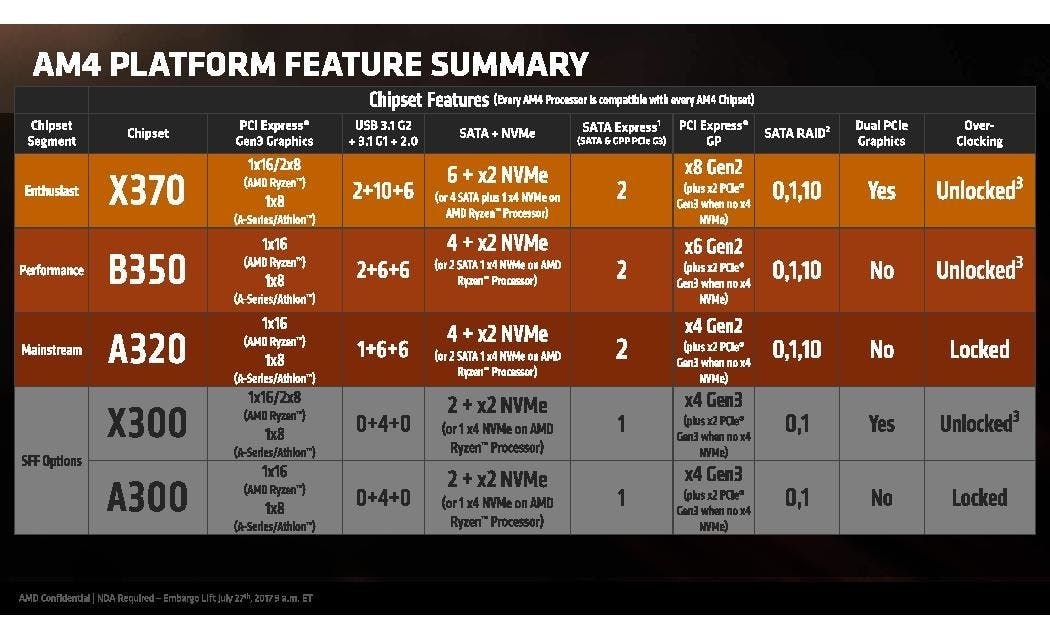

由於 AMD 有好一陣子在 CPU 沒有太搶眼的表現,加上 ITX 的市場相對小眾,所以此次 Ryzen 推出之際,僅有 BIOSTAR 率先推出基於 B350 還有 X370 晶片組的 ITX 主機板,不過台灣並未正式引進,直到最近才又新添技嘉以及華擎個別推出基於 B350 還有 X370 各一張 ITX 主機板,從定價來看, B350 算是經濟實惠的。

此次使用的 Gigabyte GA-AB350N-GAMING WiFi 是採用 B350 晶片組,在假想敵方面可說是鎖定 Intel 的 B250 ,零售價方面也與技嘉 B250 的 ITX 晶片接近,不過相較 Intel 的晶片組策略, AMD B350 可說提供較多的可玩性,畢竟 Intel 僅原生提供 Z 系列晶片組可超頻的能力,不過 AMD 的 B350 只要搭配 Ryzen 5 以及 Ryzen 7 都可直接超頻。

由於 ITX 先天的限制,在這樣的環境中 B350 與 X370 的差異又被縮減得更不明顯,畢竟 ITX 僅有一條 PCIe x16 ,也不可能提供雙顯卡功能,加上也鮮少會提供 4 個以上的 SATA , X370 的相較之下比起 B350 多的功能也等同無用武之地,選擇 B350 也算相當夠用了。

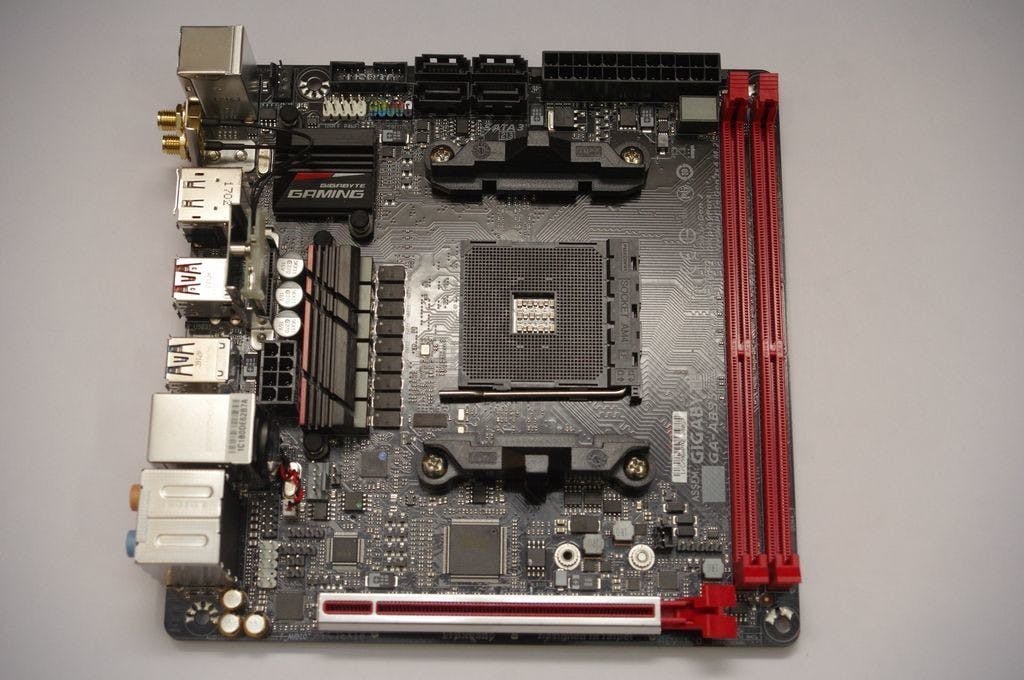

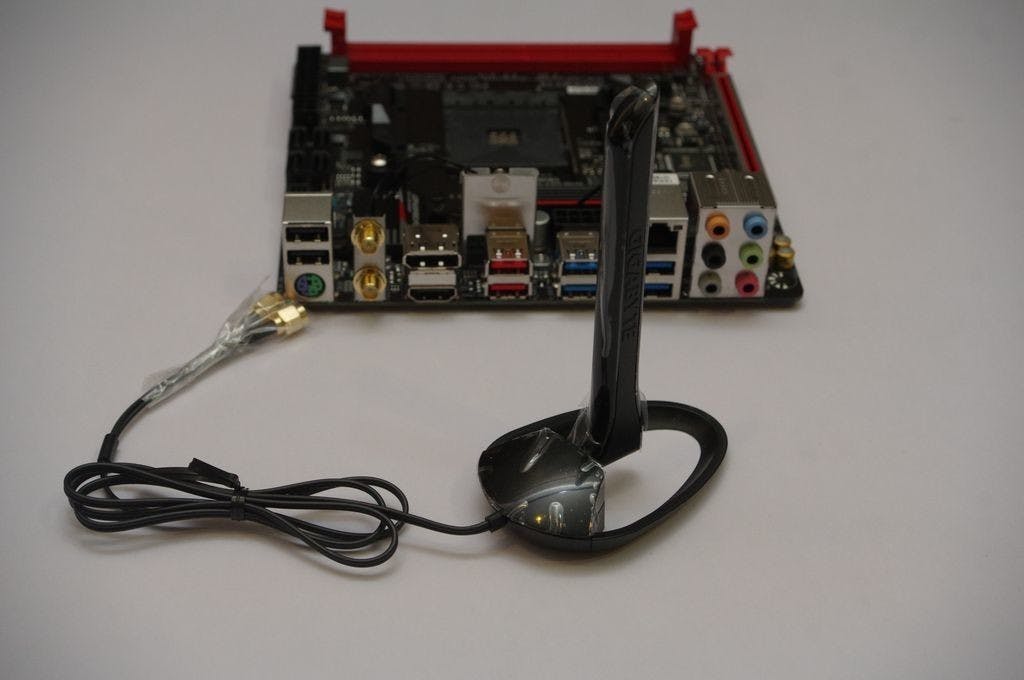

從技嘉的命名方式來看,這張 Gigabyte GA-AB350N-GAMING WiFi ITX 所隸屬的是中高階的 Gaming 系列,內建有 Intel 的 WiFi +藍牙網卡搭配 Realtek 的有線網卡,另外在主機板上具備 Gigabyte RGB FUSION 支援,並可透過兩組 RGB + RGBW 擴充燈條接頭額外搭配更多燈條或是具 RGB 的 AMD 幽靈扇使用。

主機板的 Layout 則是將主要電源輸入、 SATA 6Gb 插槽、前置面板插槽、擴充用 USB 3.0 插槽等配置再與 PCIe x16 相反側,而主機板 I/O 則與記憶體插槽相對;這樣的配置對於多數兩側可開啟的 ITX 機箱不會產生困擾,不過如筆者此次所選擇的 Micro-ATX 機箱則會遇到由於 SATA 、擴充 USB 3.0 與 SATA 介面等位置被配置到機頂而較難牽線的問題。

至於 Ryzen 5 1400 是這次 AMD 的 Ryzen 5 系列最入門的處理器,鎖定的目標是 Intel 的 i5-7400 處理器,同樣為四核心架構,不過卻具備雙執行序,同時也誠如先前所述, Ryzen 系列全系列採用不鎖頻,基本時脈為 3.2GHz , Boost 為 3.4GHz ,而 XFR 擴展則為 3.45GHz ,不過不得不說單純就投資報酬率則不及 1500X 以及 1600 ,這部分後續會談到。

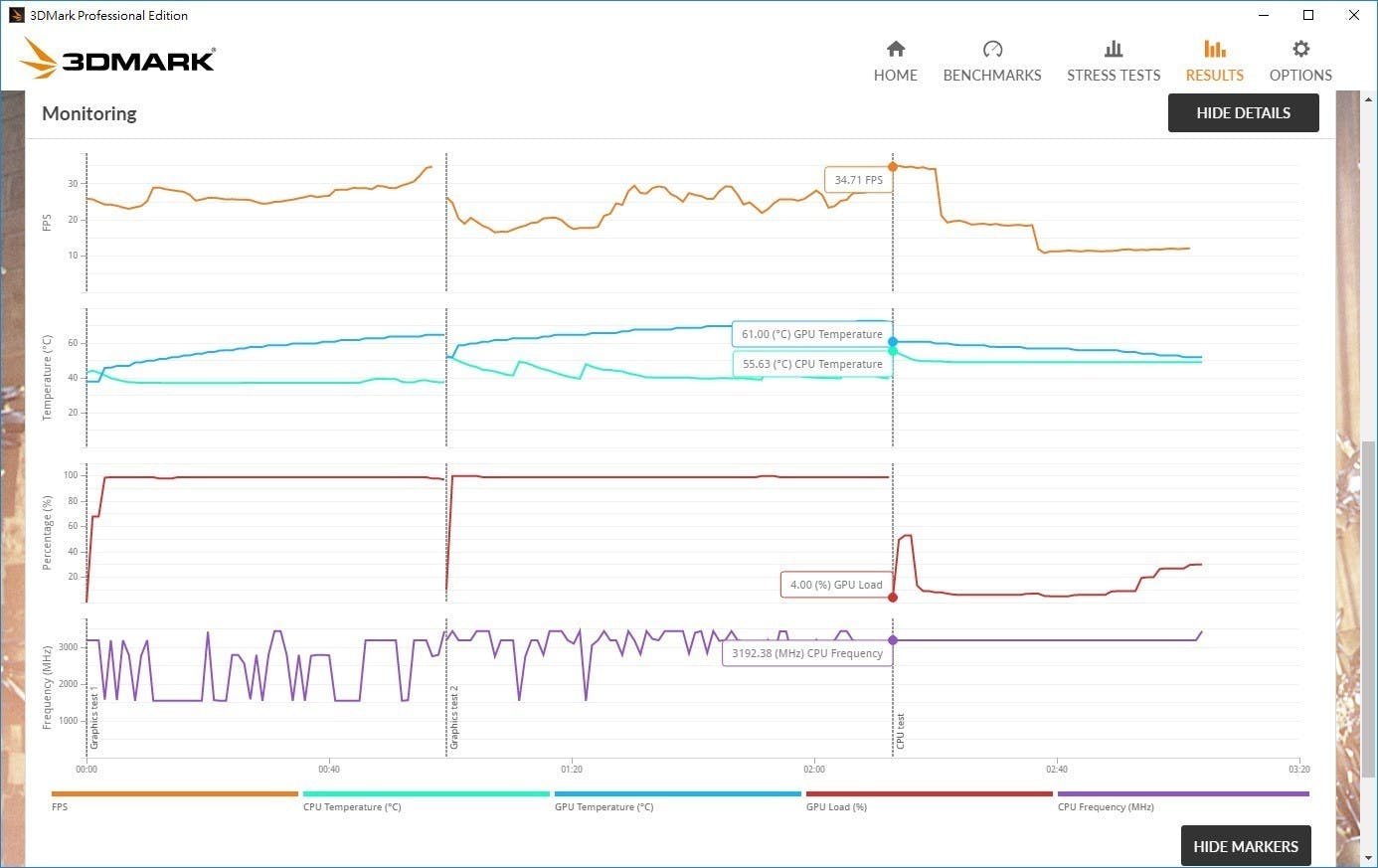

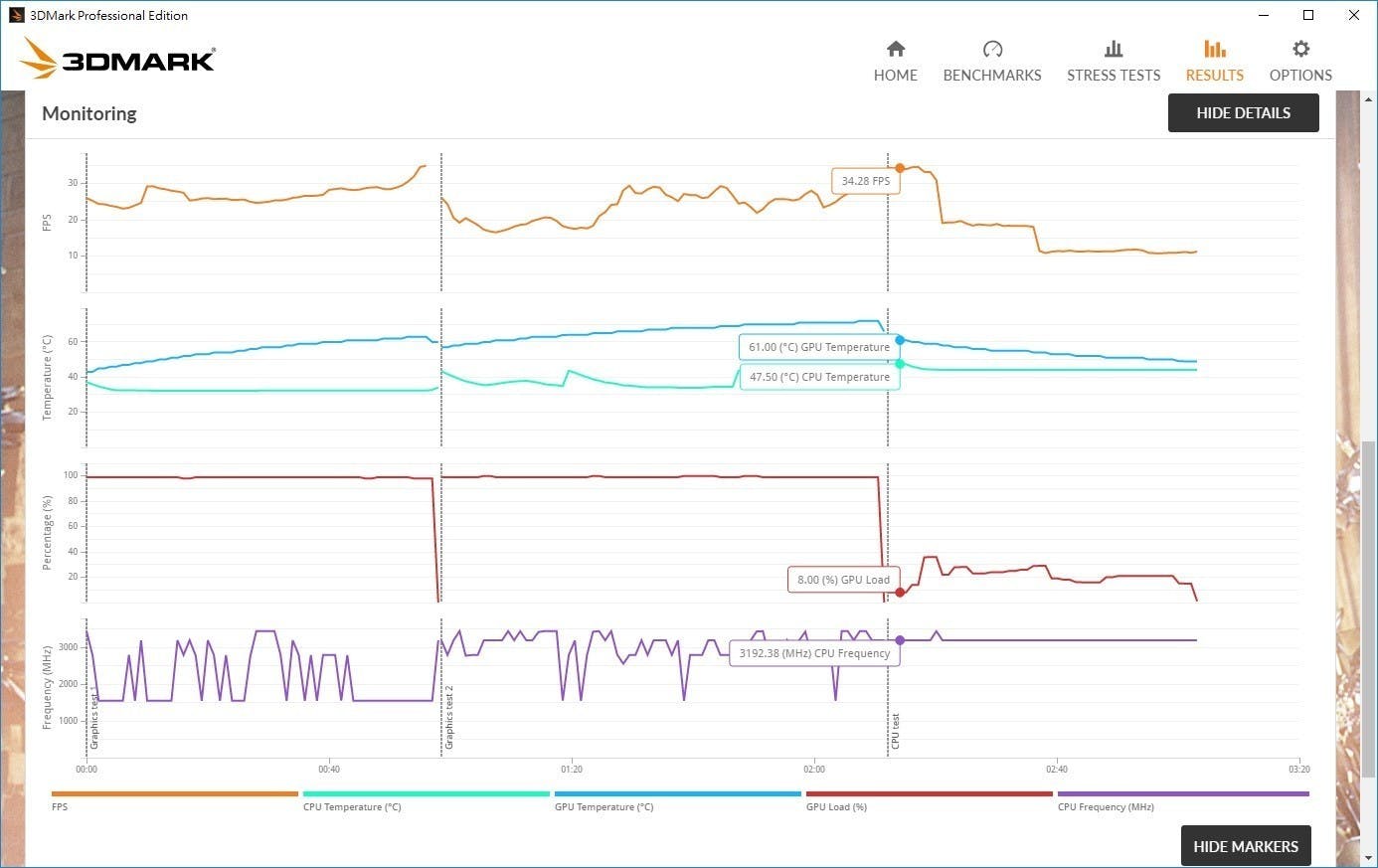

筆者這次嘗試比較原廠的幽靈扇 MAX 以及 Noctua U12S 兩款風扇在執行測試軟體的最高溫表現,在機殼關上側板個別以執行 3DMark CPU 滿載溫度為基準,可看到搭載 12 公分風扇與大型化散熱片的塔型 Noctua U12 的溫度表現較理想, CPU 高負載下有著約 8 度的溫差,不過若是以多數 ITX 機箱的設計, Noctua U12S 15.8 公分的高度較不易安裝,此外考慮到包括 ITX 機箱內主機板上元件的散熱,下吹式散熱器會是比較保險的選擇。

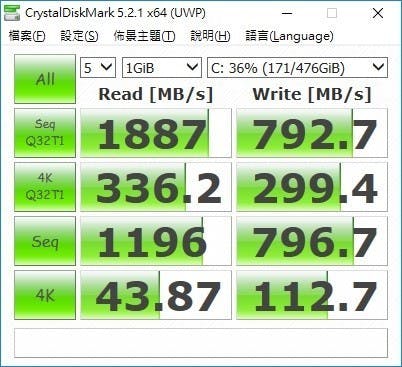

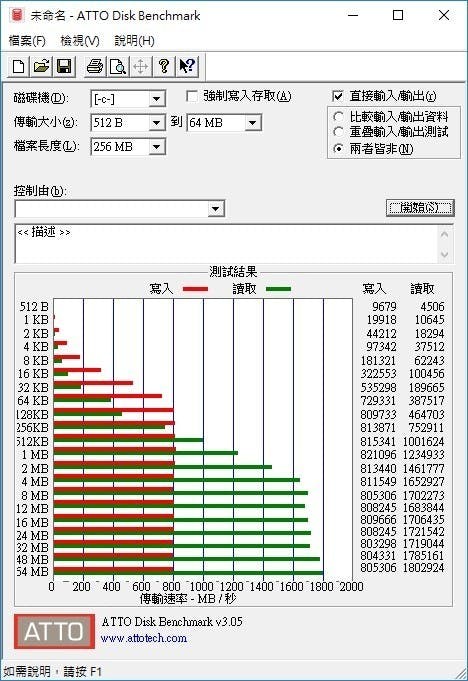

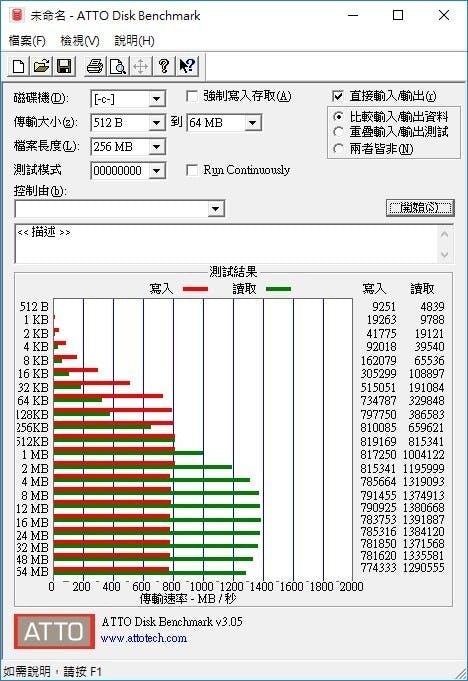

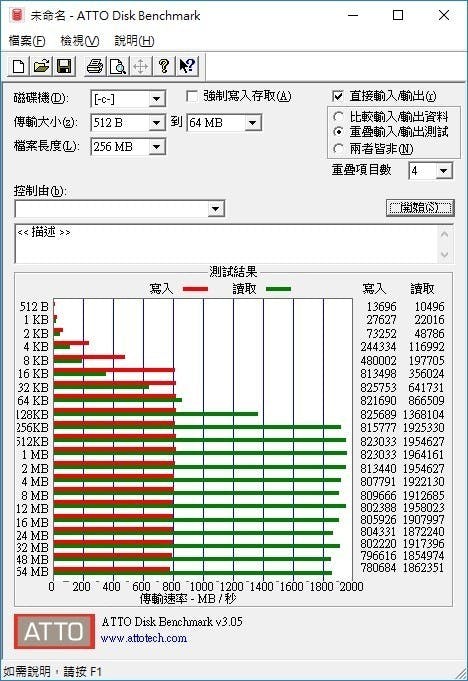

這次所搭配的 WD Black PCIe 3.0 x4 NVMe SSD 為 512GB 版本,採用 SanDisk 15nm TLC 顆粒,搭配 Marvell 控制器,理論值可達 1800MBps 讀取以及 800MBps 寫入;由於 ITX 主機板的 M.2 只能配置在背面,加上 ITX 較為緊湊, PCIe SSD 容易被加溫導致性能無法徹底發揮,以這條 SSD 作為主硬碟得到的數據如上,大致還落在原廠的容許值內。

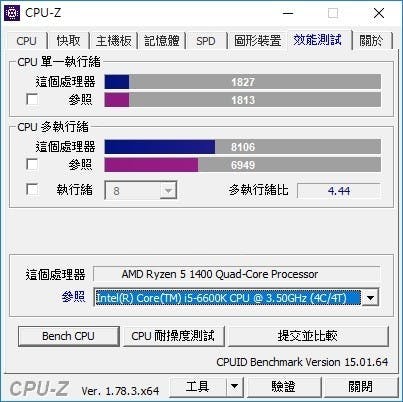

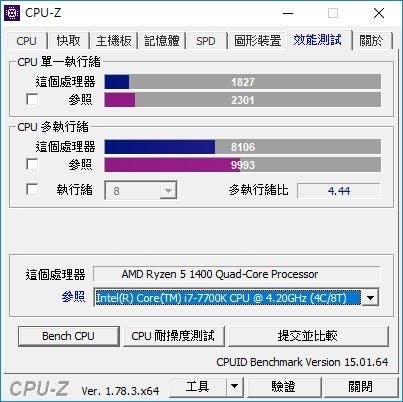

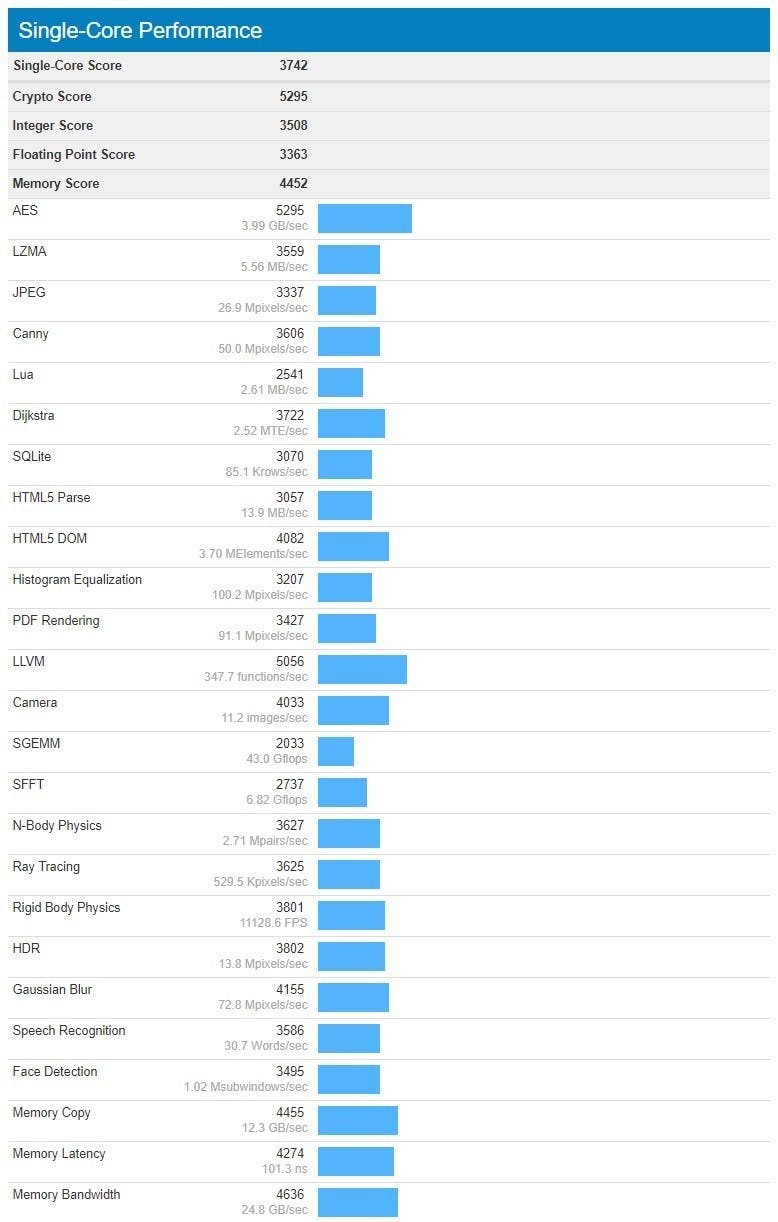

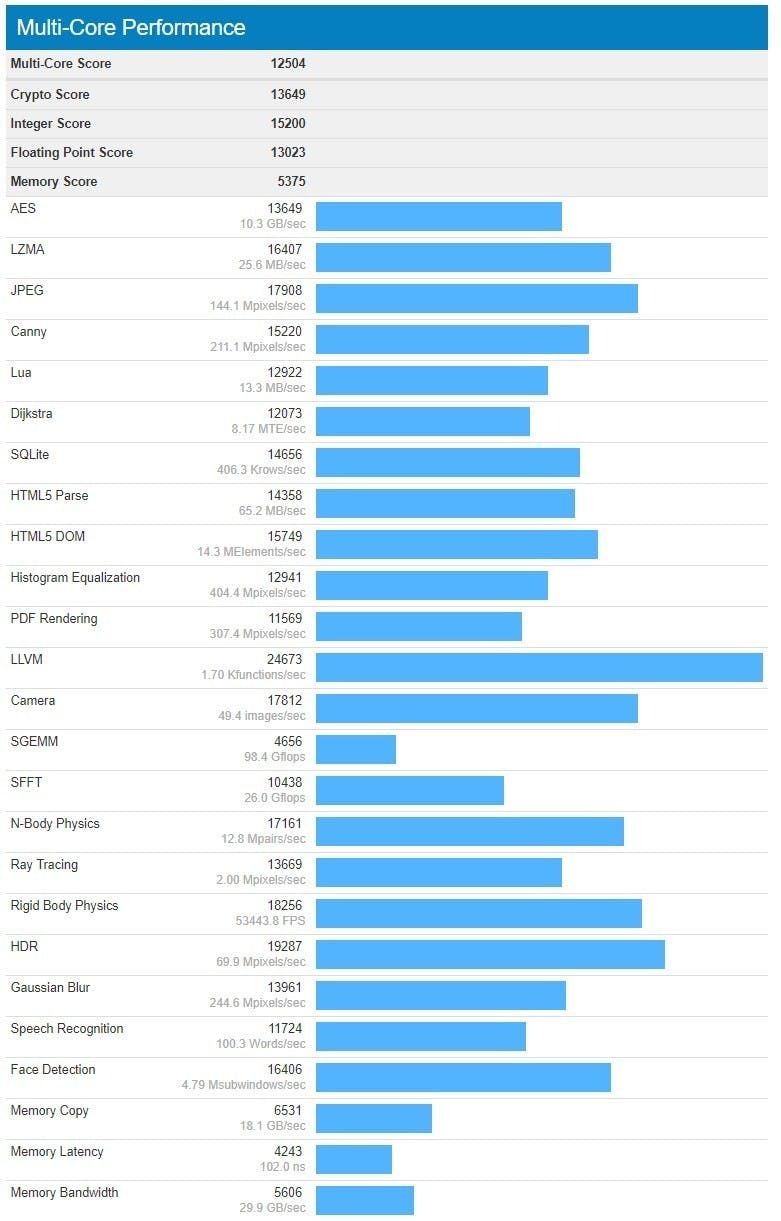

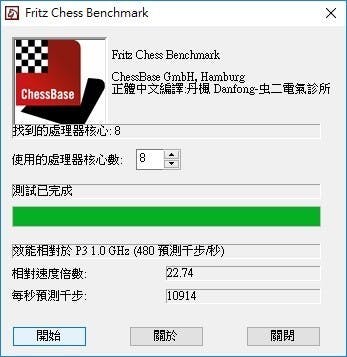

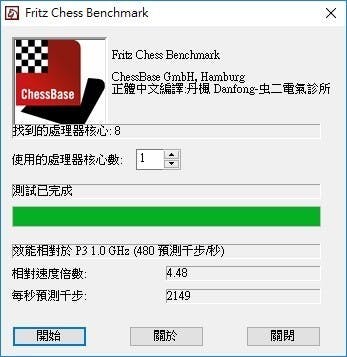

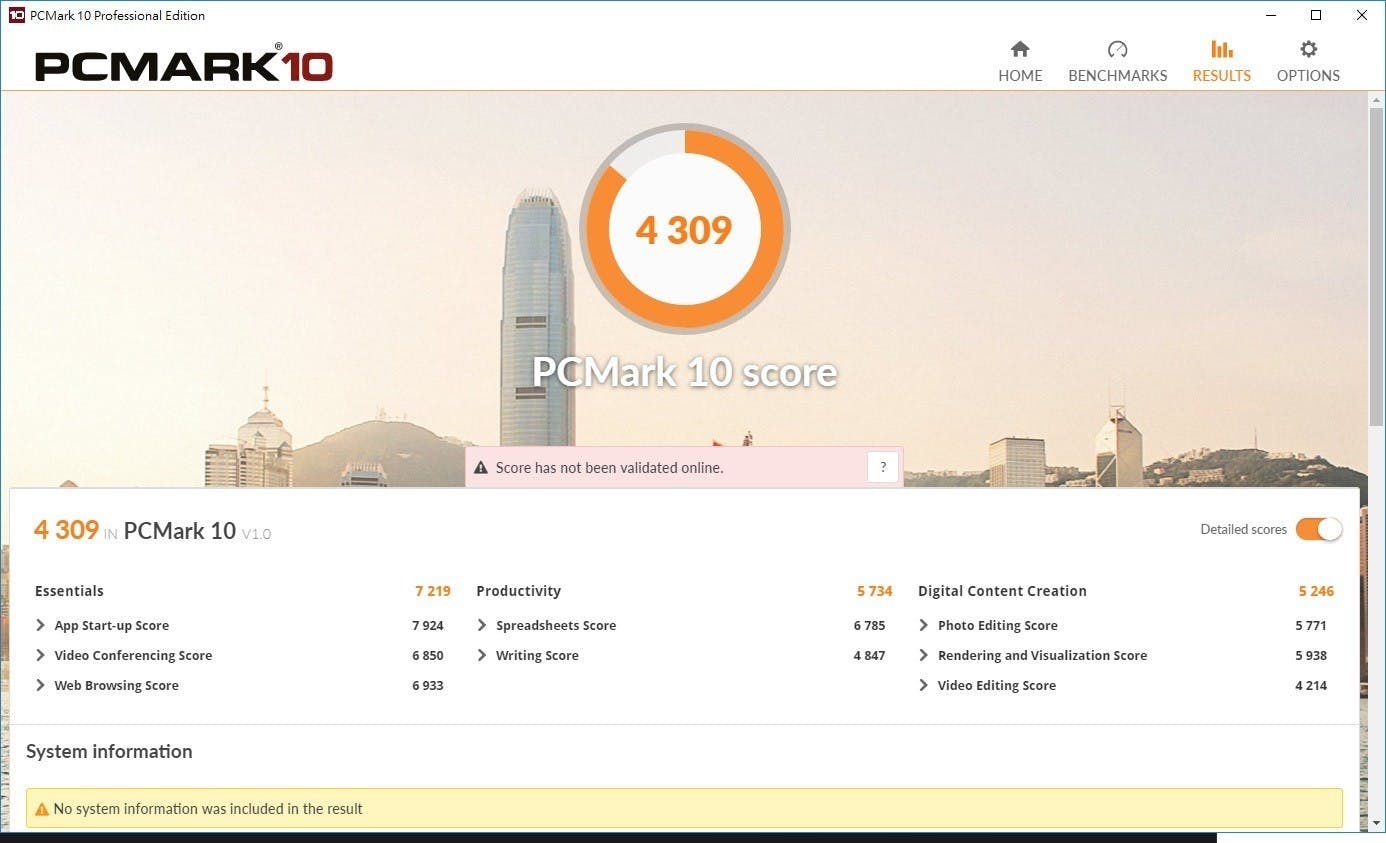

目前這套系統測試出來的成績如上, CPU Z 的測試可看到在單核心性能相較 Intel i5 近似級距的處理器表現不惡,多核心表現由於可支援雙線程,故多工性能相較僅單線程的 i5-6600 則有明顯的領先,對於有多工需求的使用者是相當有幫助的。

然而 Ryzen 5 1400 較可惜的是基礎時脈與 Boost 後的時脈落差較小,僅由原始的 3.2GHz 提升到 3.4GHz ,故在一些未對多核心最佳化的應用會比較不利,畢竟對多核心支援不佳的情況下,時脈越高還是越有利。在此類的應用,還是 Boost 幅度更大的 Ryzen 5 1500 比較有利一些。

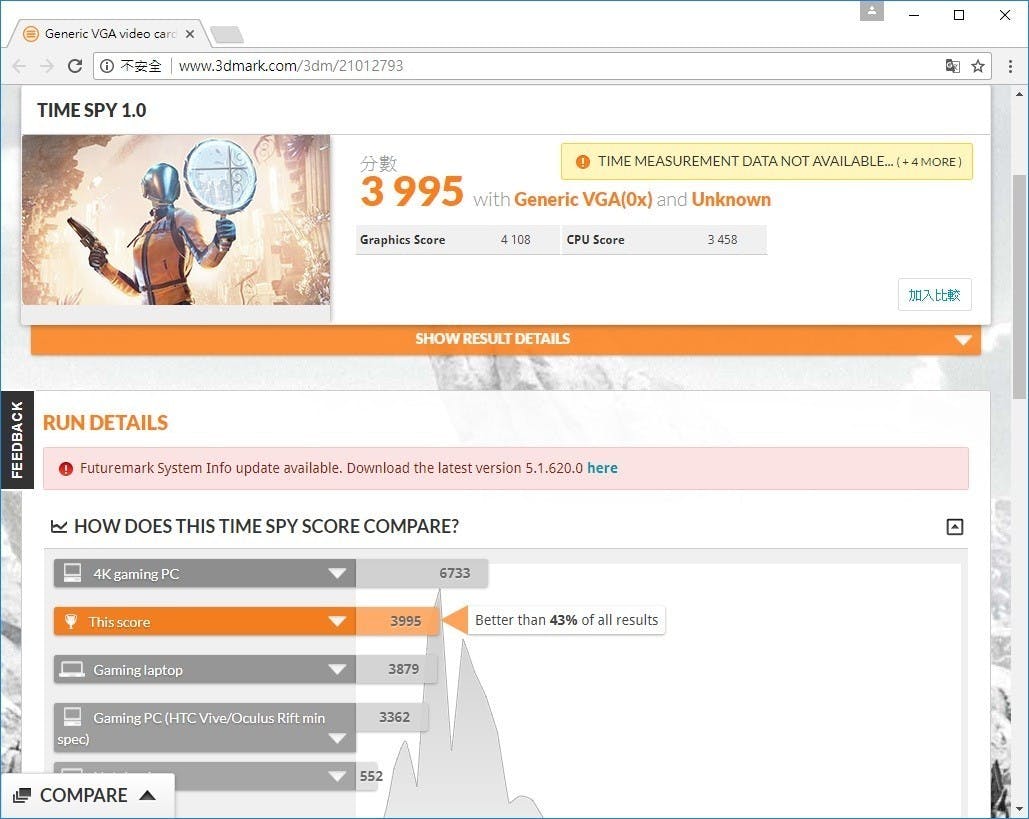

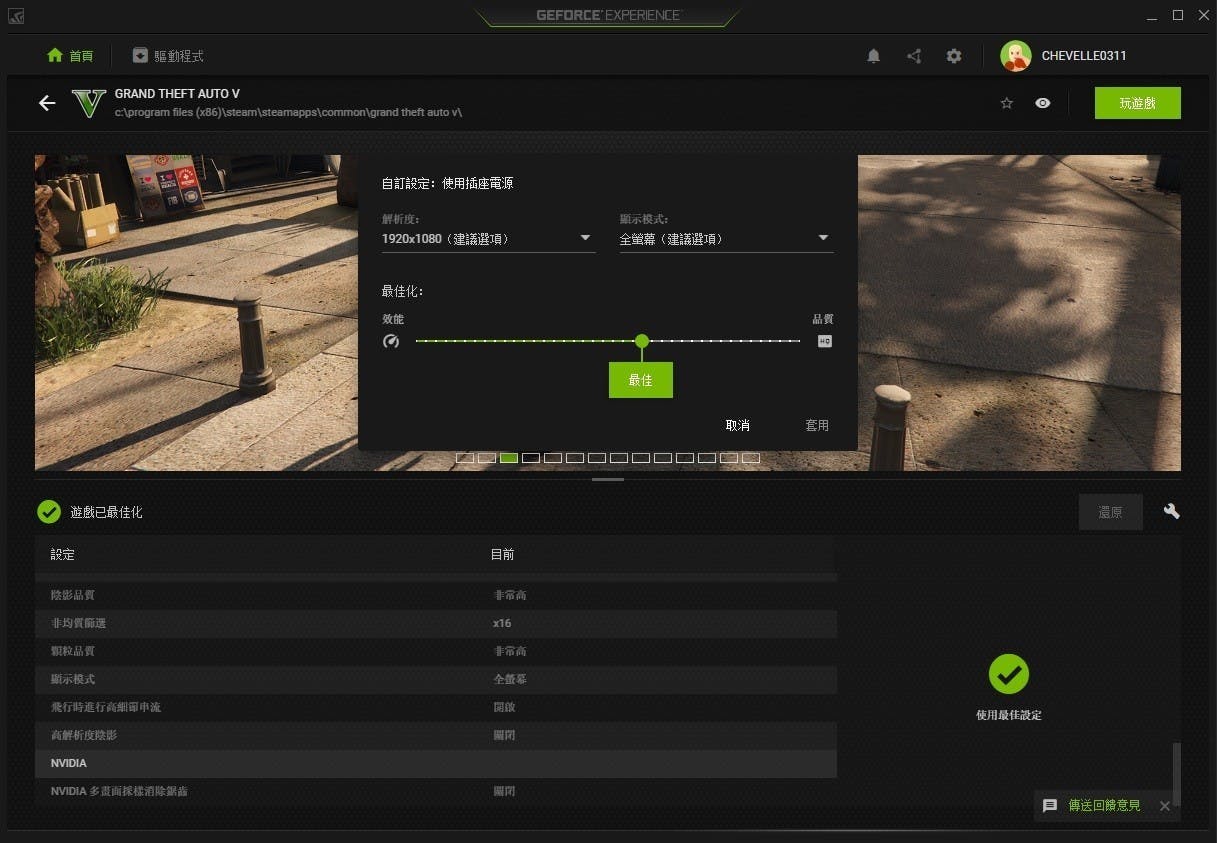

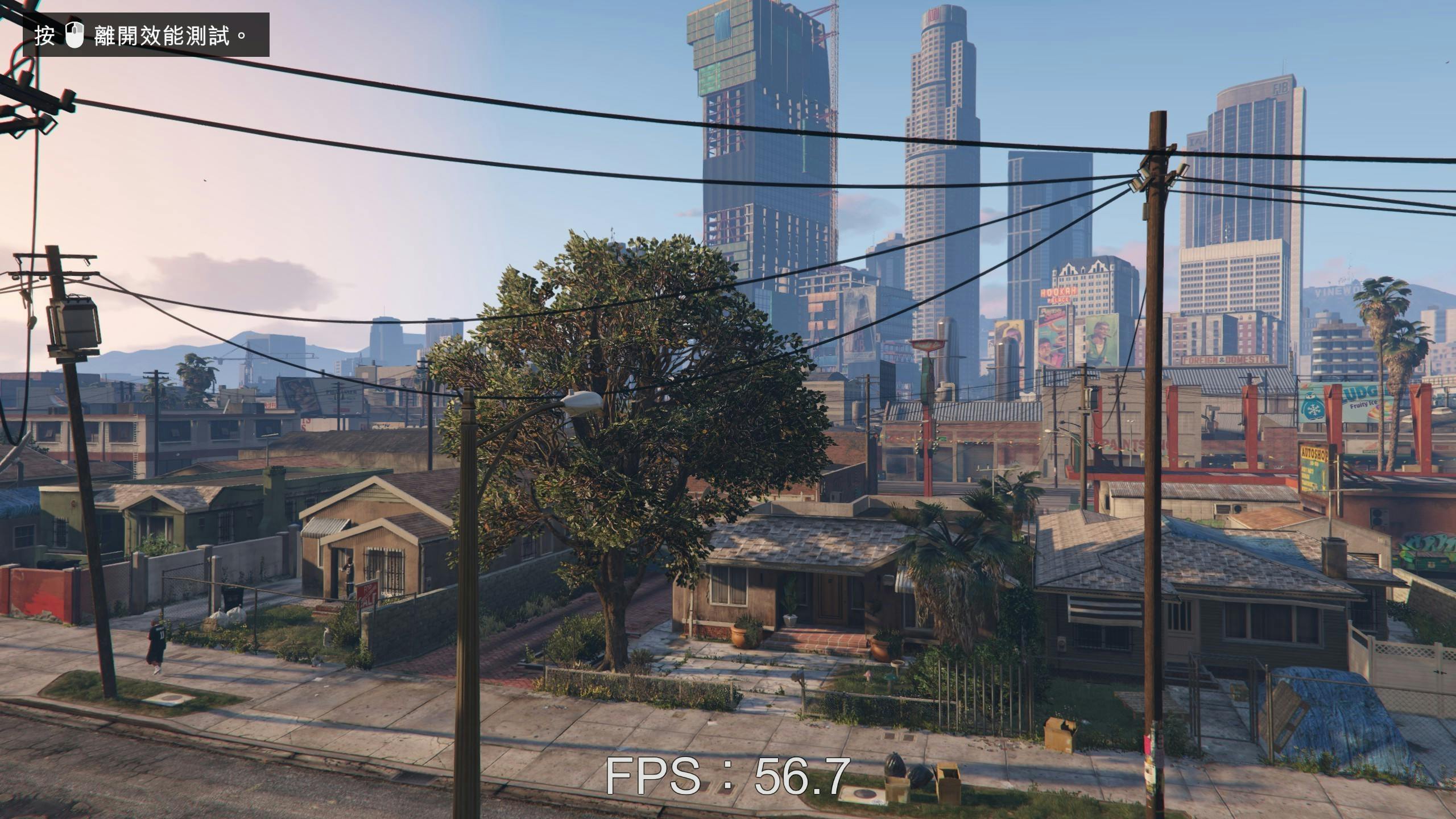

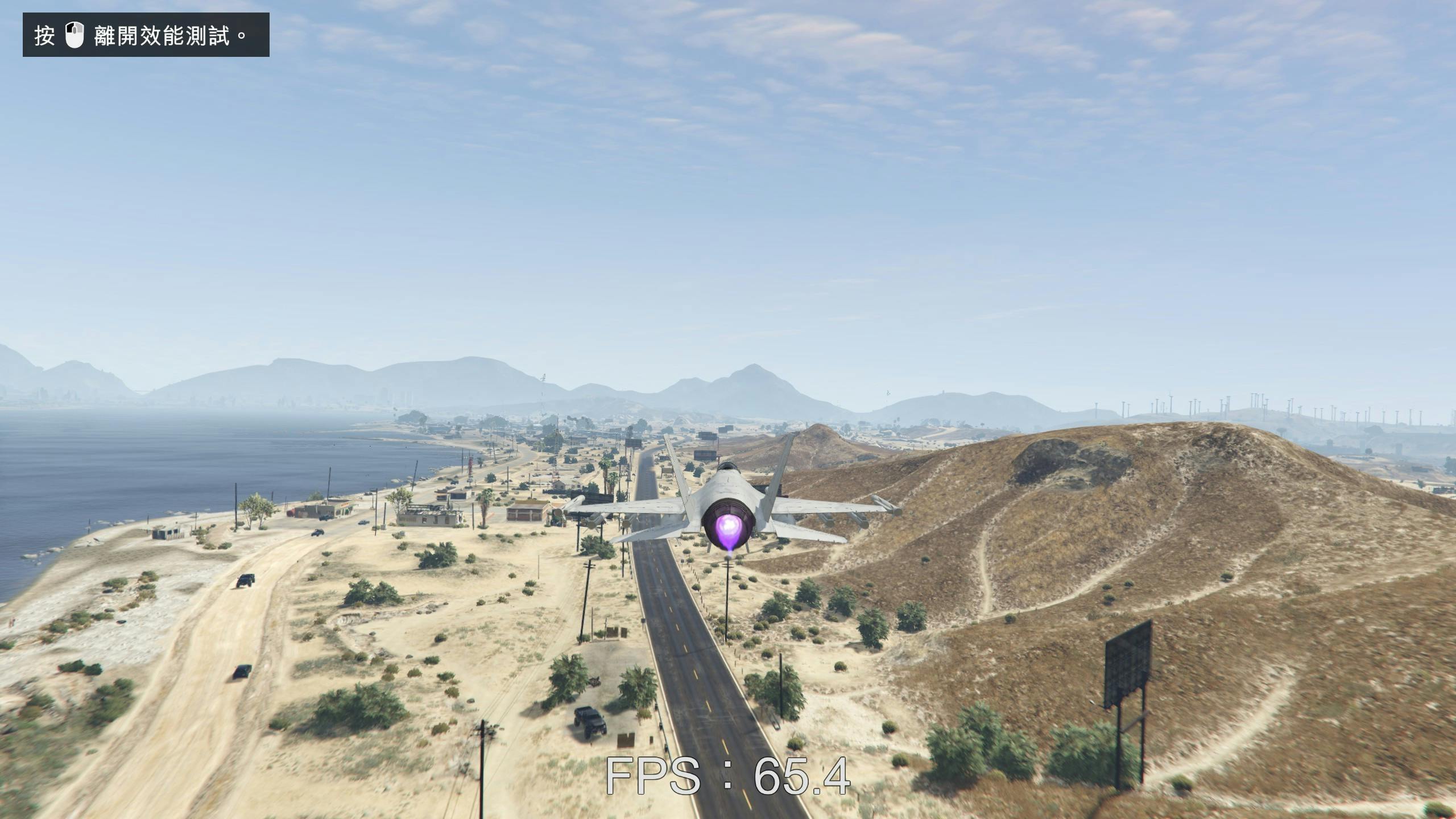

在 AAA 等級遊戲方面恐怕還是 Ryzen 有待與開發商更深入合作的地方,同樣使用 NVIDIA GTX 1060 , Ryzen 5 1400 在 GTA V 的表現相對筆者先前的 Intel i5-6500 搭配 Z97 的平台 frame 數略為落後,而 GeForce Experience 的建議設定也明顯以順暢度為優先,甚至還是以 Full HD 解析度做為建議,不過實際上調到 2K 解析度並沒有像 Full HD 那樣明顯的落後,從實際表現來看應該還可將效果再調高一些,推測可能是 GeForce Experience 目前還未抓出對 Ryzen 處理器的最佳化設定。

在解析度調整到 2,560 x 1,440 的解析度,並將 GeForce Experience 的設定調整到約 80% 的設定值,得到的表現如上,大概會落在 50-70frame 之間。至於主流的 MOBA 如 LOL 、暴雪英霸與 Over Watch 還有多款網路遊戲,以 Ryzen 5 1400 搭配 GTX1060 這樣的組合也已經綽綽有餘了。

對於 AMD 的愛好者來說, AMD 在歷經多年後,終於有機會可與 Intel 處理器更直接的競爭,不用再依靠搭配內建 GPU 後的加總性能作為比較基準,而能以純 CPU 運算力一較長短,加上 AMD Ryzen 都可開放超頻(只要搭配 B350 與 X370 晶片組),也讓 AMD Ryzen 有更多可玩性,同時以玩家的需求,雖然 Intel Core i 處理器內建有 GPU ,但勢必會搭配外接 GPU 使用,也等於用不到,而 Ryzen 目前未整合 GPU 對玩家影響也不大。

不過以遊戲玩家針對價格與競爭力來說,以同為 Ryzen 5 系列不超頻的前提下,入門級的 Ryzen 5 1400 是較為尷尬的,若有較重度遊戲的需要,筆者會建議選擇 Ryzen 5 1500 或是 Ryzen 5 1600 投資報酬率更高一些,尤其 Ryzen 5 1400 與 Ryzen 5 1500 價差並不大,但基礎時脈與 Boost 時脈都較為漂亮。