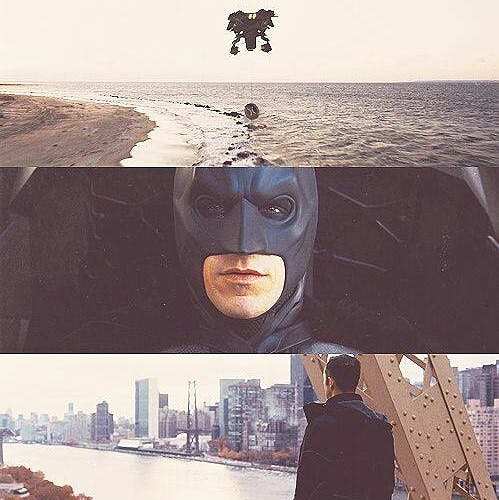

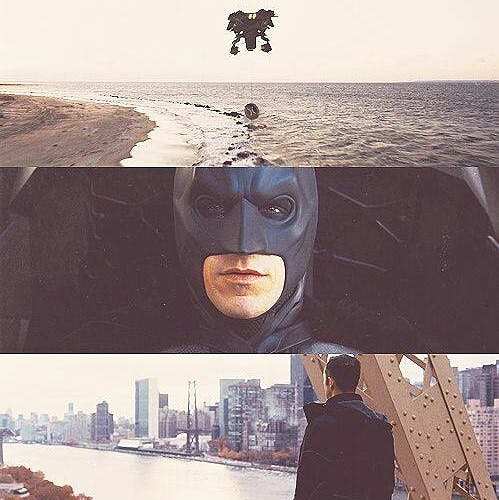

(圖片取自The Dark Knight Posts臉書)

電影看多了,一定會覺得電影的結構都好像,尤其是好萊塢的電影,不只是結構,甚至連節奏都很像。其實西方很早就摸索出一套戲劇理論,發現依循「三幕劇」結構能很好地製造張力、吸引觀眾,歷久不衰,直到今天。

以起承轉合來解釋

什麼是三幕劇?有很多方法可以解釋,有人用大家作文課都會學到的基礎結構 ─ 起承轉合來說明。

起承轉合的「起承」其實可視為一幕劇;「轉」則代表衝突、轉折、阻礙,是一個作品的高潮所在,甚至是作品存在的原因,所以「轉」通常是最重要的,這是第二幕;「合」自然就是收尾了,是第三幕,有時也用來解釋、總結整部作品的意義、精神、原因等等,有些作品不會有第三幕,讓人有嘎然而止的錯愕感,這種作品較為少見。

大家都知道,作文的開頭與結尾通常比較短,三幕劇結構也一樣;甚至,商業電影多年的經驗總結出一個普遍受用的敘事節奏,第一幕劇通常會在15~30分鐘內結束,盡快帶入轉折或衝突,進入電影的重點。如果第一幕劇拖太長,觀眾就會開始坐不住,感到不耐煩。第二幕是最重要、最長的。

以「目標、衝突、解決」結構來解釋

用起承轉合來解釋有點空泛,有人以「目標」、「衝突」、「解決」三者來解釋。第一幕劇先介紹背景、主角,然後漸漸帶出主角的人格如何?目標是什麼?這樣大家之後就能理解主角遇到轉折、衝突時做出的反應。第二幕就是轉折與衝突,然後第三幕解決問題。故事張力通常會在衝突與解決之間達到最高點。

三幕劇可以很簡單,也可以很複雜。節單的就如同古早的香港武打片,主角遇到強敵,去練功,最後打敗敵人,是一個蘿蔔一個坑的三階段敘事;但這種敘事太死板了,所以現在電影的三幕劇結構是複雜交錯的。

比如主角A的目標、衝突、解決,夾雜主角B的目標、衝突、解決;或是主角面臨目標A、衝突A、解決A,再接著對付目標B、衝突B、解決B,甚至是目標C、衝突C、解決C......端看編劇要玩得多複雜。通常會有一個主線,再配合眾多支線的目標、衝突、解決,盡量讓影片重心聚合在一個大主軸之下,不然觀眾可能會感到錯亂。

以「衝突、成長、解決」結構來解釋

也有人用「舒適圈」來詮釋三幕劇。第一幕說明主角的個性、生活、常態,簡單地講,就是他最慣習的狀態,稱為「舒適圈」;第二幕遇到轉折、衝突,主角被迫離開他的舒適圈,這時通常是主角心情最低落的時刻,但也是影片最精彩的部份。

離開舒適圈 ─ 也有人形容為「進入異世界」─ 通常會有收穫,這樣影片才會精彩,這就是「成長」。最好的例子仍然是武打片,武打片的練功過程幾乎是其固定節目,正因為主角的成長會給觀眾帶來期待,同時也蓄積影片張力。最後,第三幕主角要解決衝突,給影片主軸做個收尾。

善用「衝突、成長、解決」結構能很好地堆疊影片張力。以克里斯多夫諾蘭的「黑暗騎士」三部曲為例,主角布魯斯韋恩都會在困境中成長、堅定信念,然後以他學到東西去解決他原本無法對付的敵人。

與「目標、衝突、解決」結構一樣,「衝突、成長、解決」結構也能有多種變化,以「黑暗騎士」首部曲為例,布魯斯韋恩就遇到許多的轉折與不順遂,還遠走西藏在忍者大師門下學藝,名副其實地「進入異世界」。布魯斯韋恩藉由衝突不斷成長,直到最後解決了影片中最可怕的敵人;電影的結構複雜,但主軸明確,主要就是告訴大家,布魯斯韋恩為何會從一個富家子弟成為黑暗騎士。

「成長取向」的三幕劇結構特別能打動觀眾,簡單卻歷久彌新;比如說,近十年來最夯的漫威電影就有明顯的成長取向三幕劇結構。