OM SYSTEM在2022年推出仍冠上Olympus品牌的M43旗艦機OM-1,導入顛覆性的LiveMOS元件與電子系統,以壓倒性的影像品質、對焦性能為M43相機奠定全新的標竿;2024年初,OM SYSTEM公布OM-1 MK II,雖然僅換上OM SYSTEM商標與II的標誌,感光元件仍承襲OM-1的20MP LiveMOS,不過電子系統稍作強化,除增加連拍的快取容量,添加全新的漸層濾鏡模擬功能,在台灣推出前,筆者有機會率先在一趟東京小旅行體驗OM-1 MK2。

選擇一支高倍變焦與一支小廣角焦段定焦搭配

雖從筆者個人偏向街拍的拍攝習慣,即便僅攜帶一支廣角定焦鏡應該也是可以拍得很開心,不過考慮到既然都是專程為了體驗OM-1 MK II,還是先與OM SYSTEM台灣代理元佑商借兩支高品質的鏡頭確保拍攝的彈性,畢竟相較較大片幅的高品質鏡頭,M43扣除長焦鏡以外的鏡頭重量都相對輕巧,也是筆者在最後將日常工作系統轉向M43的原因。

最終選擇的旅伴是兼具高倍率與恆定光圈的M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO,以及相對接近筆者定焦使用習慣的M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO。不過筆者仍要稍微碎念兩家M43目前最廣的非魚眼定焦僅至12mm,若從筆者先前系統的偏好焦段還是會希望有10mm的定焦鏡,若審視第三方品牌鏡頭,也僅有手動鏡可選。

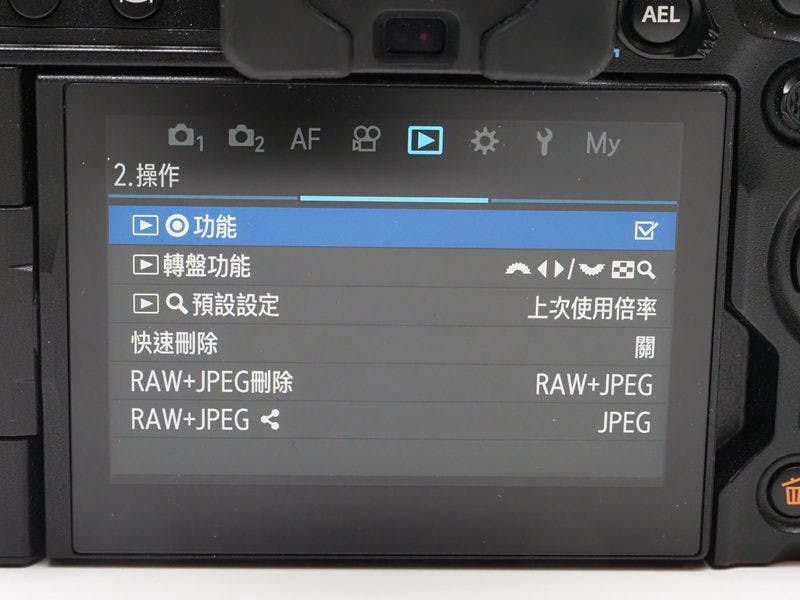

雖說筆者目前使用的相機也是Olympus體系,然而著重緊湊化設計的中階機型相對OM-1 MK II高階機型無論在物理按鍵的配置或是選單都相對複雜,加上OM-1的系統選單採用與中階機截然不同的配置邏輯,將原本先垂直再水平的選單變成先水平再垂直,筆者甫拿到時還是花了些許時間理解其邏輯,但畢竟功能分類合乎邏輯,不至於無法上手,只是也證實筆者真的不是使用旗艦機的料就是。

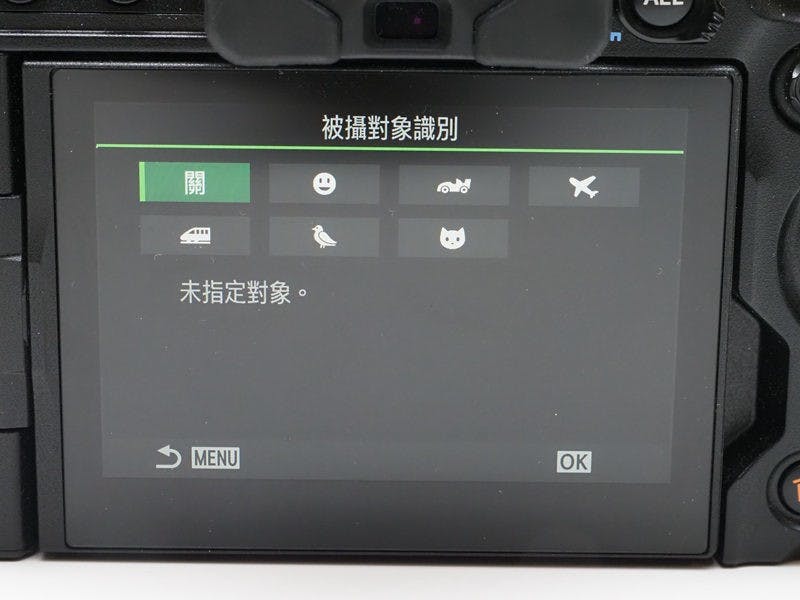

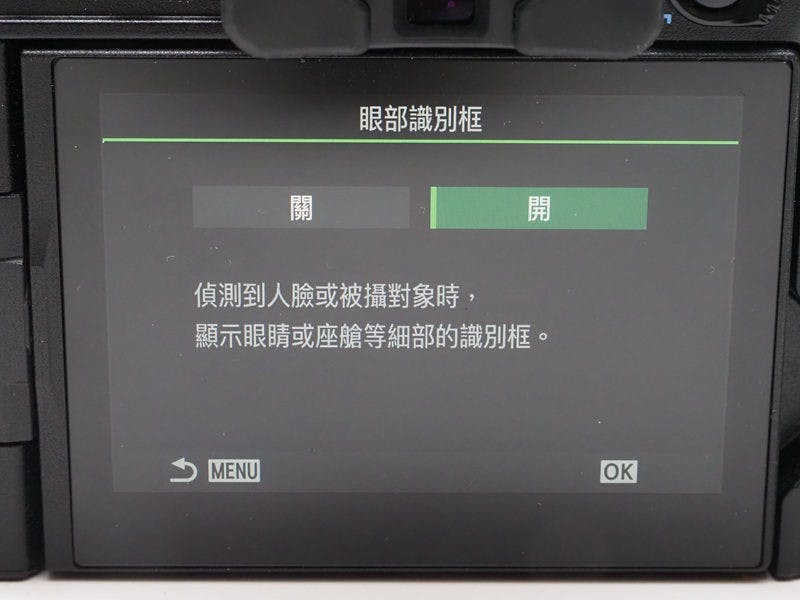

OM-1 MK II的設計與OM-1幾乎相同,故按鍵配置、基本功能就不作太多介紹,較為關鍵的是延續OM-1的20MP LiveMOS堆疊式元件、TruePic X處理器,防手振最高可達8.5級,並支援手持50MP、腳架80MP的多幀合成高解析照片模式,此外也進一步強化AI辨識對焦,標榜人物辨識比OM-1更精準且可分辨側面、背面與臉部特徵被遮掩的情況,同時最多可追蹤8個主體。

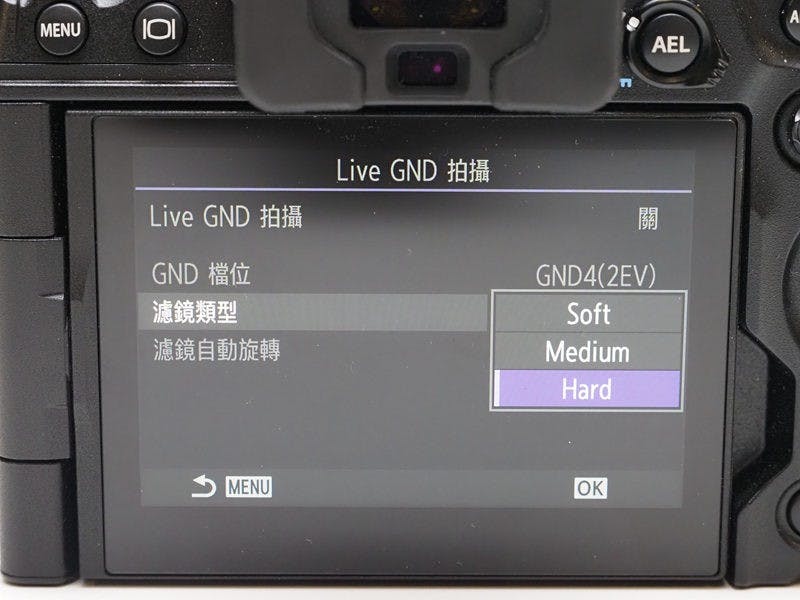

不過功能差異比較明顯的應該是OM-1 MK II擴增快取容量,以120fps連拍最多可於JPEG模式連續寫入219張照片、RAW格式213張照片,在Pro Capture預拍功能則將預寫數量自70張提升至99張;另外對筆者使用比較有影響的是支援創新的模擬漸層減光鏡Live GND,此技術是透過計算機攝影技術實現,提供GDN2、GDN4、GDN8三種減光係數,與軟、中、硬三種漸層方式,在選單中提供12方向、水平40階、垂直30階的可變範圍,在高反差情境相當實用。

高ISO表現、對焦性能與機身防手振高水準表現

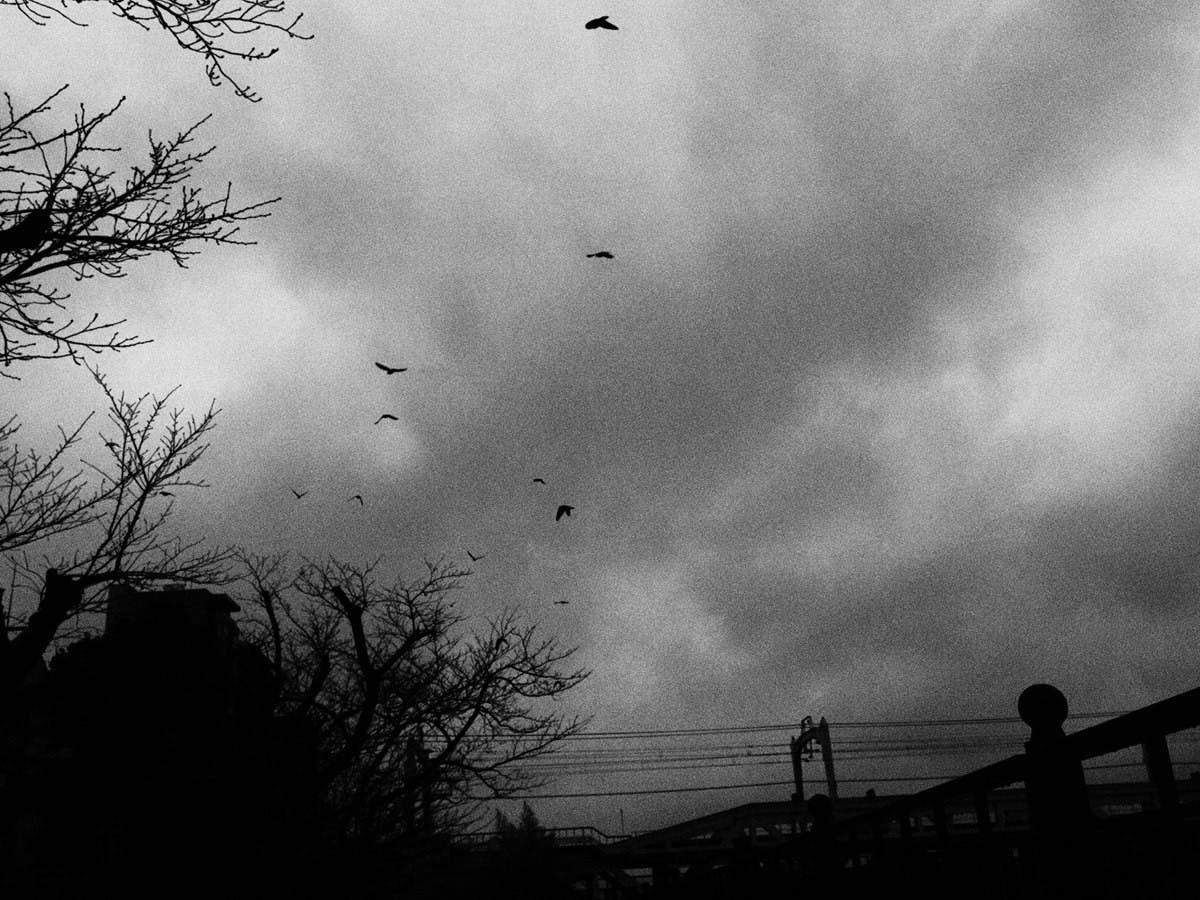

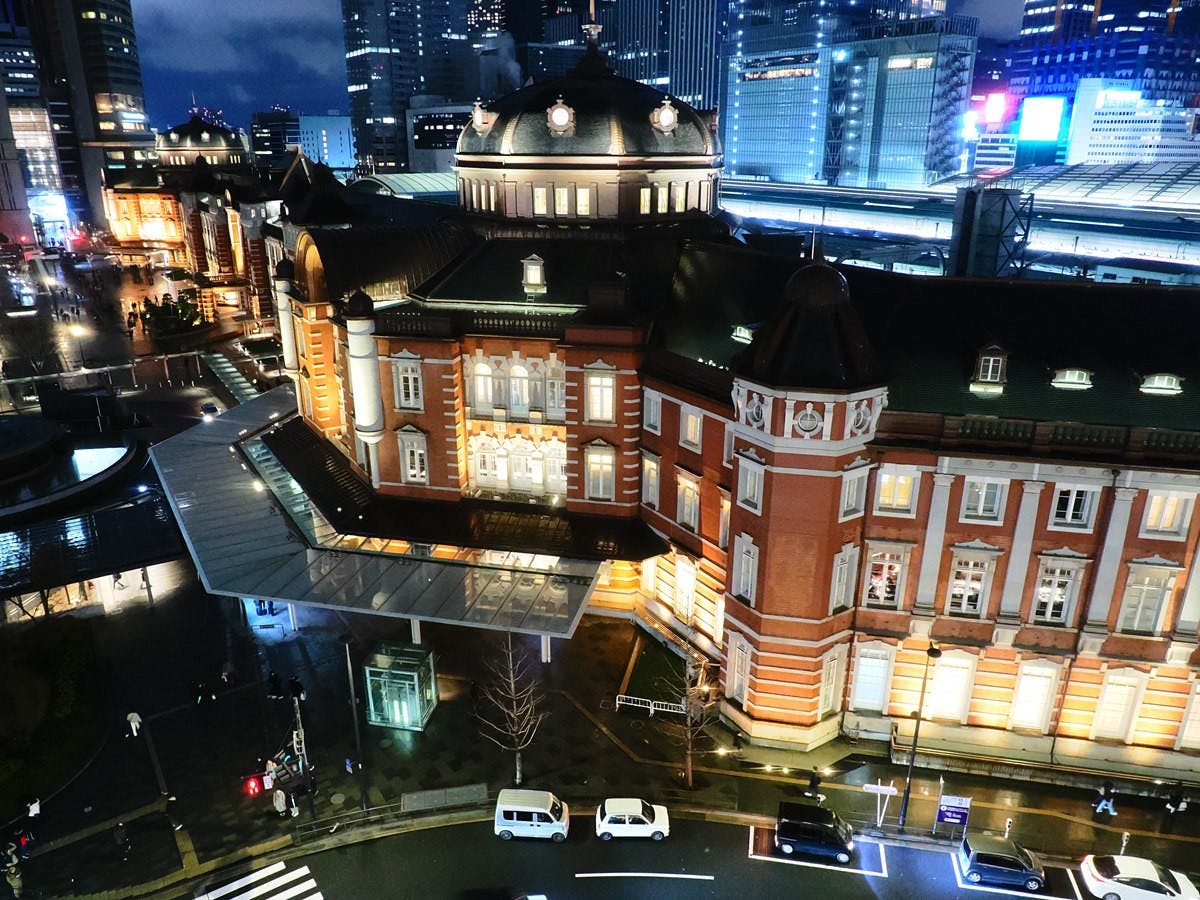

不得不說這趟體驗OM-1 MK II的東京之旅天氣不盡理想,四天當中的前三天主要拍攝行程都是在體感約2度的雨中渡過,第一晚的Shibuya Sky、第二晚的橫濱地標塔都是在雲霧之中拍攝,難以捕捉到炫麗的高樓層夜景,但也幸好OM-1 MK II以及兩顆高階鏡頭都具備出色的防水功能,雖然前玉不免受到水滴影響,但機身與鏡頭在使用後適時擦拭都能維持正常的使用。

M43系統組合相對輕盈的特色結合OM-1 MK II出色的機身防手振系統,使手持拍攝更具有彈性,畢竟許多景點不允許使用腳架,受限於光線(如偏暗)、拍攝的題材(車軌)等條件不得不使用偏慢的快門,雖然搭配具廣角大光圈的鏡頭有機會成功,不過若是在等效長達200mm的焦段,恐怕APS-C與全片幅相機很難在無腳架的情況成功實現近1秒的曝光時間,但對於搭配M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO的OM-1 MK II卻是有極高的機會的。

此外,先前即感受過OM-1相較之前E-M1 MK III大幅提升的對焦性能,OM-1 MK II則建立在OM-1的基礎而更為進化,決定好題材後,即可針對人物、寵物、列車等題材進行辨識對焦,不過筆者在嘗試進行夜晚市區的車輛追焦時,可能由於車輛處於較高的動態、同時環境要素較為複雜,往往會在追蹤一段時間後焦點開始飄走,但畢竟這類的功能通常偏向如賽車場等更單純的情境設計,算是非戰之罪。

利用OM-1 MK II豐富的濾鏡在不利的攝影條件獲得一定水準的照片

就如同前面提到,在快閃行期間的天氣狀況並不理想,雖然雨天夜晚的街景仍有能夠發揮的空間,不過在白天就會遇到一片灰矇,若使用預設的模式拍攝,白天的照片多半有一種飽和不足的質感,雖然旗艦等級的相機可以透過修改色調的飽和度等條件拍攝,不過畢竟考慮到拍攝的情境相當複雜,不同的情境需要的設定可能也有些差異,故最快的方式就是活用OM-1 MK II內建的豐富色調濾鏡。

在這趟拍攝的過程,筆者最常套用的是濃化色調效果,其次是即影即有菲林,筆者認為濃化色調可在日間強化原本因為細雨綿延導致彩度降低的情況,而在夜晚又可強化東京街頭如賽博龐克般的絢麗霓虹燈,即影即有菲林則是能呈現東京在繁華與舊市區呈現的兩面性,如在淺草等偏下町的老城區可拍出懷舊的效果。

先前介紹過的漸層減光鏡Live GND也是筆者在此趟拍攝中偶而會使用的功能,因為在許多拍攝情境不免呈現高反差的效果,但若攜帶多顆鏡頭使用,或是搭配無法安裝濾鏡的M43規格超廣角鏡頭時,可能會受限手邊的濾鏡僅能搭配其中幾顆鏡頭使用的情況,雖然Live GND相較實體的漸層減光鏡還是有些使用上的限制(例如旋轉的角度非自由角度),不過可因應所有鏡頭,還有三種減光值與三種調性,已經可省卻攜帶多片減光鏡的麻煩。

利用Live GND,筆者能夠在上方明亮的情況保有暗處的細節資訊,並提升原本沒有漸層減光難以清晰的暗處資訊,但相較HDR拍攝方式又更為自然、更接近人眼所看到的效果,同時即便是斜射光線,如陽光、特定角度的聚光燈等,除了可移動軸心的角度以外,還可改動減光軸心的平面位置,即便只有一小處的強光,或是要強化小角落的細部等,都能依賴Live ND功能拍出理想的照片。

願意帶出門的相機才是好相機

單就論斤計價,OM-1 MK II的預估售價也足以買到入門級以上的全片幅相機,也超越不少高階的APS-C相機(畢竟多數相機廠牌重心已放在全片幅、APS-C多僅為傳統中階等級)的售價,對全片幅相機的信徒而言,實在很難理解花相同的錢買M43旗艦機不買全片幅相機的理由;確實4/3片幅受限元件大小在高ISO、畫質等條件不及同世代的全片幅元件,然而片幅真的是決定一張好照片的一切嗎?

筆者認為,一台願意帶出門使用、功能合乎需求的相機與系統才是好的相機,撇開以相機為生的專業攝影不談,筆者看過許多案例是非職業攝影師花了大錢購買頂級相機與鏡頭打算一展身手,最後卻因為系統過重、攜帶不易或拍攝不便,最後索性認賠出清或就此塵封防潮箱;M43系統的優勢即是對比手機仍有更出色的純畫質與交換鏡頭彈性,同時相同等效焦段的鏡頭又相較更大片幅系統輕巧好攜帶。

不過若只考慮如此,一般人使用M43的入門與中階機型似乎也相當夠用且價格更平易近人,選擇旗艦機的理由在哪?筆者認為在於旗艦機更豐富的可控制性與機身結構,還有當前仍未下放的新式感光元件;在前一代的OM-1就已經透過新世代感光元件達到媲美A7 III等級的高ISO表現與出色的對焦能力,OM-1 MK II也同樣承襲這張感光元件。

當然純論拍攝的結果,OM-1 MK II與OM-1的影像品質差距並未如E-M1 MK III與OM-1有壓倒性的提升感,但創新的模擬漸層濾鏡則進一步使OM-1 MK II拍攝各種題材時能更具彈性,不用攜帶多片的濾鏡,任何鏡頭都可使用,使OM-1 MK II遇到高反差、局部光源等情境時都能夠得心應手的拍出類似真實人眼所見的曝光,對於追求更進一步內容題材可能性的攝影師、攝影玩家都是值得一試的功能。

此外,定位在旗艦等級的OM-1 MK II機身的嚴謹度也是明顯高於E-M5系列與OM-5的,若從事環境更為複雜且惡劣的戶外拍攝,OM-1 MK II具備更傑出的可靠性,此外即便OM-1 MK II機身尺寸與重量高於其它等級,不過一但搭配高品質鏡頭之後,這樣的重量差與尺寸就不成問題,畢竟OM-1 MK II再怎麼大與重,也不過是一台標準APS-C機型的尺碼,然而對於搭配PRO系列高階鏡頭,更深的握柄也帶來更可靠的握持手感。

OM-1 MK II雖整體屬於小改版機型,但仍提供差異化的功能體驗,要說與OM-1對比沒有差異也不盡然,但確實自OM-1升級到OM-1 MK II並無急切的必要性,不過從實務來說,對於仍在使用較早世代旗艦機的使用者,或是其它M43機型用戶想要一次攻頂,OM-1 MK II仍是一款絕對可列入考量的頂級機種,畢竟OM-1 MK II仍是當前在操作體感、影像品質、機能等不可動搖的頂級M43產品,就事論事,要選擇頂級M43機身捨我其誰。