OM System在2022年所推出的OM-1不僅只是Olympus可換鏡頭相機的顛峰之作,也是整個M43系統相當代表性的旗艦機,由於大幅改善高ISO表現,甫以出色的對焦系統與操作感,問世後造成相當大的迴響,雖然OM System在2024年推出後繼機型OM-1 MK2,不過從使用者的角度OM-1至今仍相當出色;適逢筆者先前向總代理元佑公司商借OM-1與ED 12-200mm F3.5-6.3組合,並前往NVIDIA GTC大會以及後續參加Gogoro Pulse體驗活動,筆者想從使用需求為出發點,探討這套組合為什麼可能是筆者的首選組合的原因。

M43系統的高機動性與片幅裁切的焦段、放大倍率等相對優勢

雖然筆者並沒有專業攝影師的攝影技巧,也不是一開始就接觸相機,但大學時代適逢數位相機平價化,也自隨身相機一路使用APS-C片幅數位單眼相機,不過直至2020年才轉戰M43系統;當初會轉戰片幅較小的M43系統,是因為在之前筆者終於換了35mm全片幅單眼相機,但也因此體認到全片幅系統並非筆者在工作所追求的型態。

說來丟臉,不過筆者當初棄捨全片幅系統的關鍵是由於並未在工作時感受到全片幅系統帶來的實質效益;一方面,全片幅相機的機身、重量多半較相同定位的APS-C相機增加,其次是在相同的等效焦段下,全片幅相機所搭配的鏡頭往往更重、更大;然而筆者約莫在2015年前後就決心將日常旅拍交給容易攜帶的Ricoh GR相機,使用可交換鏡頭像機的情境就僅剩工作需求,以至於沉重的全片幅系統逐漸變成筆者的負擔。

筆者在決心放棄全片幅系統後,雖然理論上可直接退往同一品牌的APS-C系統,然而當時向機產業已經轉換到無反光鏡為主流的趨勢,加上距離筆者使用的系統推出最後一款中高階APS-C已有一大段的時間,最後決心更換到相對冷門但鏡頭生態完善且多元的M43系統,且由於等效裁切的關係,M43鏡頭相對其它片幅類似的鏡頭於近拍等效放大倍率往往有優勢;不過之所以沒選擇Panasonic品牌而是選擇Olympus的關鍵,主要還是在於Olympus的人機介面相對接近筆者使用的系統,Panasonic的操作邏輯筆者較難以適應。

當初選擇的E-M5 III與14-45mm F4仍是筆者目前主要的工作組合,嚴格來說也沒甚麼大問題,在實際工作仍相對使用手機能夠完成任務(望向手機在具有複雜點光源散發大量光條的暗處照片...),不過畢竟是2019年的產品,雖然一般情境夠用,但從包括對焦速度、高ISO表現等條件相較OM-1有顯著的落差,筆者剛好在先前確認了海外差旅將有需要拍攝舞台的需求,就向元佑詢問能否商借OM-1與12-200mm的組合。

選OM-1非新機是因為OM-1功能就已經遠超筆者工作需求

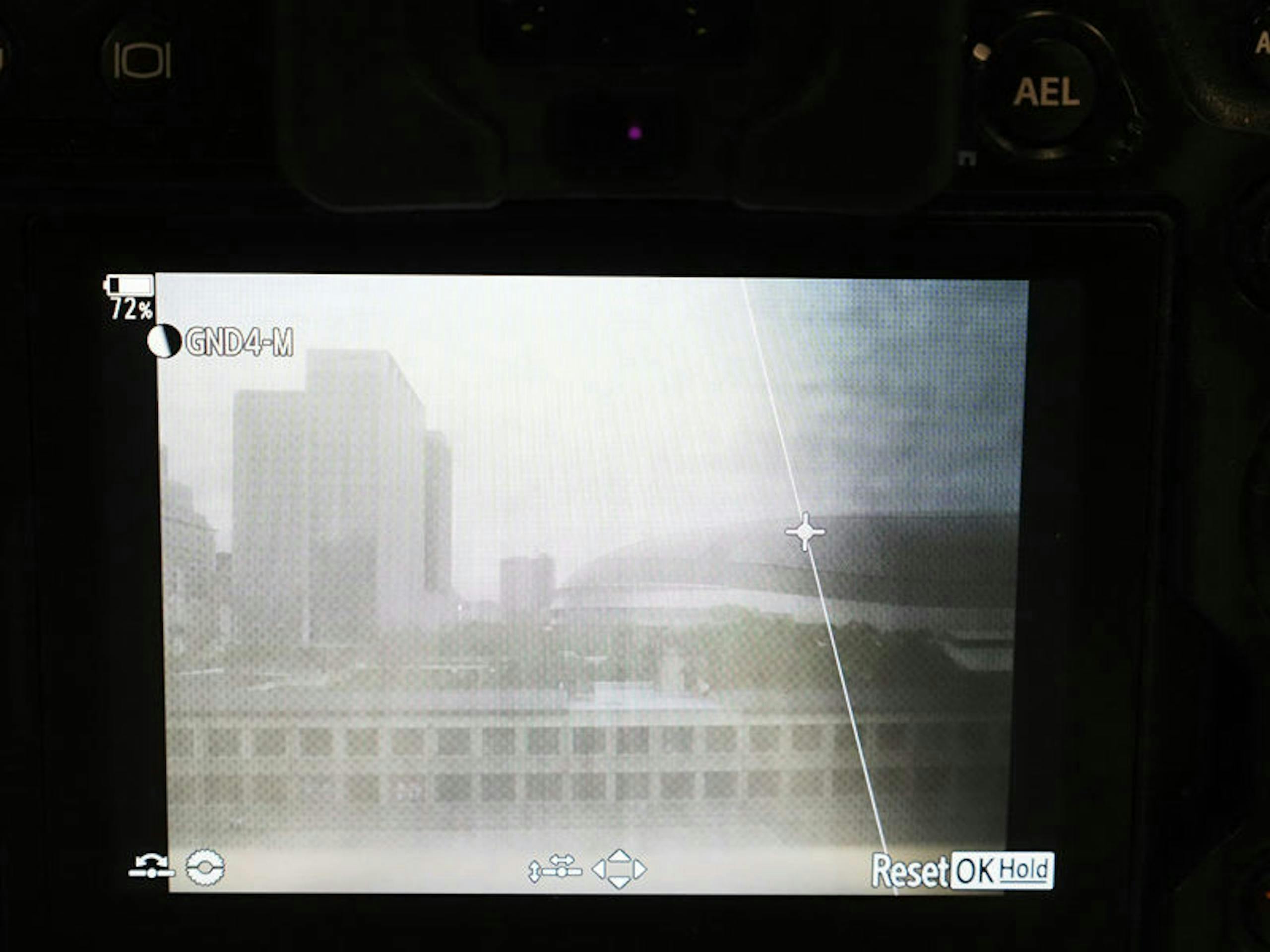

之所以選擇OM-1而非OM-1 MK2的主要原因在於兩者就筆者的工作需求差異並不明顯,雖然先前使用OM-1 MK2在東京旅拍留下良好的印象,但一方面OM-1 MK2甫於新機蜜月期、商借評測的需求較高,另一方面冷靜下來思考OM-1即具備筆者工作所需要的核心功能:搭配高倍變焦鏡更好的操作手感、更快且具備自動判斷的對焦速度、可用的高ISO,其它如電子漸層簡光鏡、更多的連續寫入張數等,對筆者單純工作的需求都是錦上添花的功能。

至於選擇偏向旅遊鏡定位的ED 12-200mm F3.5-6.3的原因,是由於單就一機一鏡的組合筆者應該很難找到更合宜的,首先ED 12-200mm F3.5-6.3相較ED 14-150mm F4-5.6 II具備更高倍率的焦段,等效24-400mm可滿足會場空景、產品拍攝到望遠人物特寫需求,同時影像品質也略高些許,雖然自影像品質為需求ED 12-100mm F4.0 IS PRO更好,但等效僅至200mm意味著需要再攜帶一支長焦鏡頭才能滿足需求。

不過這並非筆者第一次為了具主題演講的展會向元佑商借ED 12-200mm F3.5-6.3,然而搭配E-M5 III最大的問題是操作的手感與配重較不理想,主要是E-M5 III握柄較淺,搭配較長且具備一定重量的鏡頭時右手的受力點較差,雖然機身重量多了約180克,不過整套系統加總不到1.1公斤,仍是筆者認為能夠攜帶使用的重量。

智慧手機的表現出色,但在筆者工作時仍會有難以克服的問題

雖然筆者近年觀察到許多非專職攝影的同業已逐漸使用智慧手機取代相機,尤其蘋果生態系用戶結合iPhone與MacOS能夠快速傳輸檔案與處理;不過筆者認為即便不特別在意影像品質,使用專業相機拍攝工作內容、且受到網站照片僅能使用1,200寬度的限制仍有許多的優勢;最主要還是由於真實光學變焦所拍攝的照片的可利用度,尤其是需要後處理與裁切的情況之下更顯珍貴。

雖然現在智慧手機的畫素極高,動輒搭載50MP元件甚至200MP,不過一般情境卻往往在輸出時控制在12MP,除了從社群分享的需求50MP並沒有特別的必要性,另外就是由於感光元件尺寸較小,雖然現在智慧手機廣泛利用AI進行圖像增強,但全畫素輸出的照片細節仍不盡理想;同時由於智慧手機雖然透過多個定焦鏡頭涵蓋全焦段,但鏡頭與鏡頭之間的焦段則是利用裁切與演算法,若細看就會發現細節的耗損,尤其是拍攝長焦題材更受到一般手機先天長焦鏡頭不及主鏡頭,數位變焦後的畫質劣化情況又更為明顯。

一鏡涵蓋超廣角至超望遠

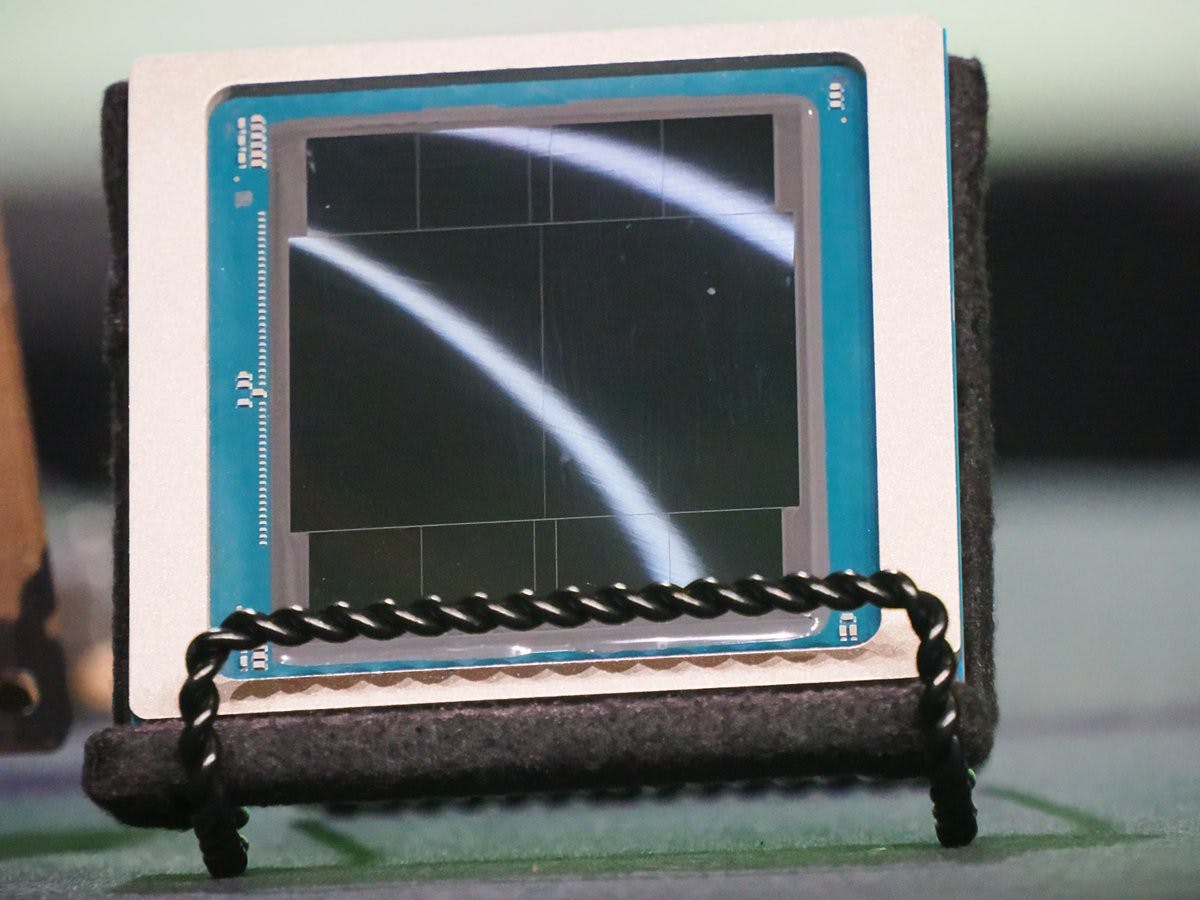

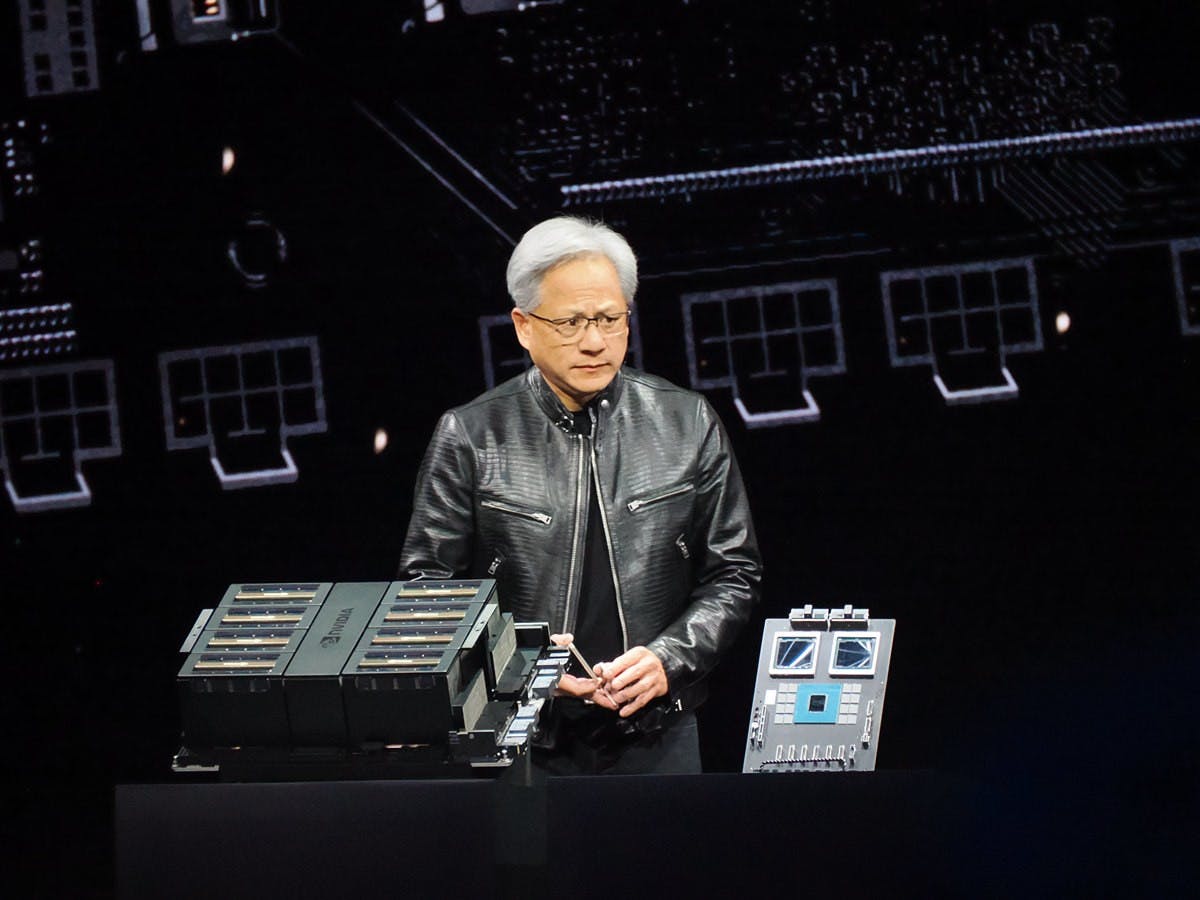

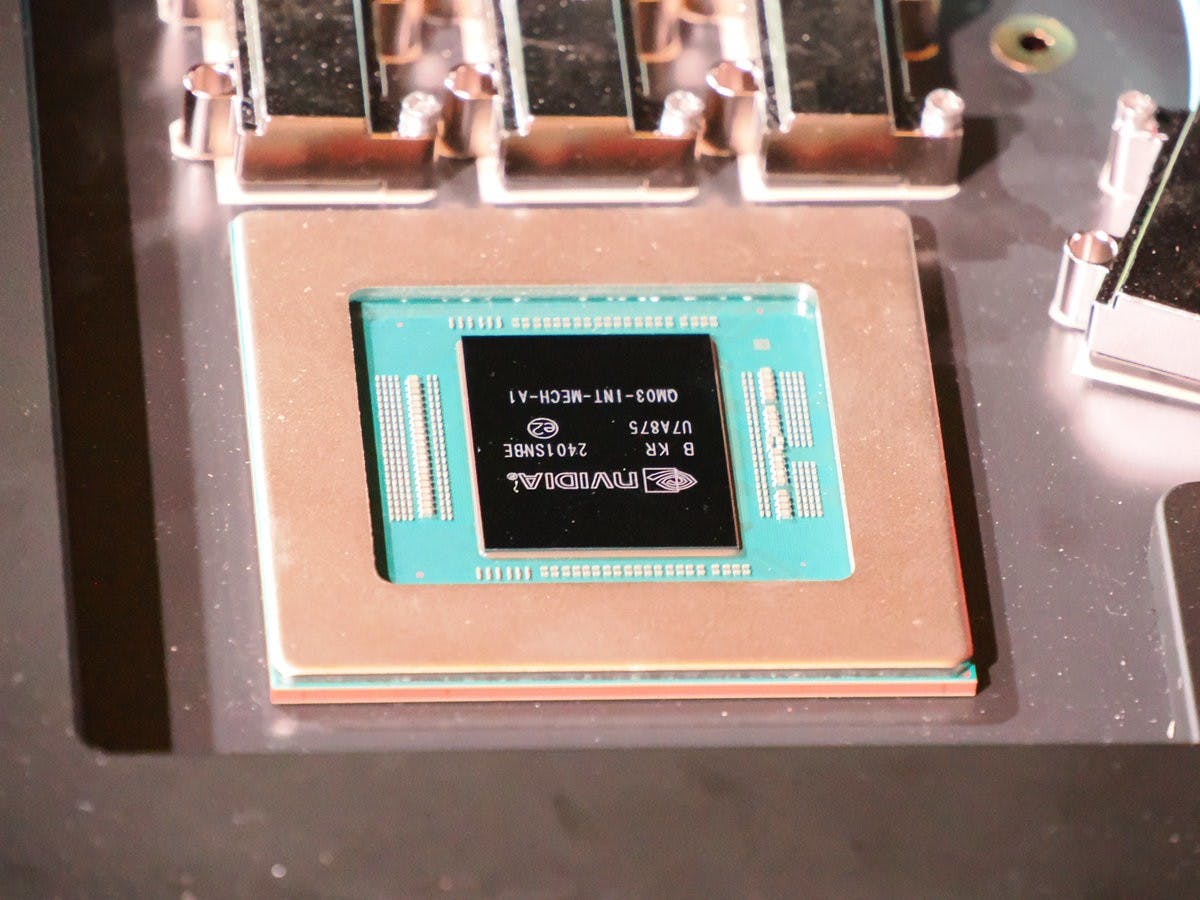

在參與NVIDIA GTC主題演講時,由於場地SAP Center相當大,即使是安排給媒體的區域已經相對前靠,不過等效400mm的焦段仍難以特寫黃仁勳手中的晶片,但即便後續經過裁切,照片縮放到網站後仍沒有過於明顯的破綻,當然若當時商借的是如ED 40-150mm F4 PRO、ED 40-150mm F2.8 PRO等高階長焦鏡頭,理論上的細節完整度會更高,不過畢竟此次考量的是機動性與便利性,ED 12-200mm F3.5-6.3的影像表現已值得讚賞了。

同時另一個筆者經常提到數位相機相對智慧手機的優勢即是真實的光圈,因為智慧手機的鏡頭原則上都是採用固定光圈或是僅有簡單的可變光圈機制,由於近代中高階智慧手機感光元件尺寸已不亞於早期的數位相機,動輒F2.0以下的光圈經常造成在中、短距離拍攝近物的背景虛化,舉例來說,有時連從俯角向下拍攝一碗麵,都會發現碗的邊緣已經產生模糊,至少具備真實光圈的前提下能有比較多的彈性,更不用說利用光圈還能控制成像效果。

另一項OM-1的優勢就是遠勝許多M43相機的高ISO表現,對比筆者使用的E-M5 III,筆者一般鮮少使用超過ISO 3,200,因為即便是ISO 2,000都會有比較明顯的顆粒感、影像的通透度也較為不理想;但筆者使用OM-1拍攝時,即便ISO提升到6,400的純淨度都仍相當出色,故筆者在多數的情況索性切換為上限最高ISO 6,400的自動ISO。

另外E-M5 III與OM-5之於筆者較不便的就是仍停留在microUSB介面,而OM-1不僅可透過USB Type-C為電池充電,也能將行動電源充當外接電池,此外還有考慮到備案的雙記憶卡插槽設計,對筆者而言可在臨時需要先將照片讀出時維持機身內還有一張記憶卡可供拍攝,相較單記憶卡槽,筆者也等同變相的把第二卡槽視為機身內建的記憶卡攜帶盒(PS:另外萬一不小心把其中一張記憶卡插在飯店的筆電上至少機身上還有一張備援...)。

對於一台近代的高階相機而言,結合AI物件與場景辨識的對焦系統已是理所當然,即便問世3年,OM-1的對焦系統仍不顯過時,尤其對筆者過往使用的是DSLR、手邊的M43相機又是AI物件偵測還未興盛前的產品,對筆者而言已是相當先進的對焦系統(畢竟筆者一直到升級全片幅DSLR相機前多半使用的是少於11點對焦點的對焦系統,筆者也曾用過僅3點對焦點的相機...)。

新世代AI物件偵測減少人工判斷物件的麻煩

若以筆者日常使用,筆者對於對焦點的數量與分布、對焦速度還有物件偵測自動對焦的需求並未那麼高,但畢竟此次的目的是配合重要的出差行程,優秀的對焦系統就有其必要性;對於主題演講,OM-1最重要的是具備人物辨識功能,且不同於早期AI對焦機型人物需相當正面才能判讀,在GTC大會拍攝時,只要主講者臉部露出的部分是以肉眼能夠判斷為臉部的情況,OM-1基本上都能偵測並進行對焦。

另外像是先前參與Gogoro Pulse體驗會活動,OM-1的車輛辨識功能在拍攝動態時就派上用場;車輛辨識功能在新一代旗艦手機是相當常見的功能,不過對於數位相機則是近幾年的機型才具備的功能,車輛辨識在拍攝這類動態車輛移動題材相當方便且重要,因為藉由物件辨識,無論是自車輛動線的正面或側面,都可透過偵測正確的物體持續進行追焦,若要捕捉精彩一瞬間,搭配連拍的車輛追焦功能能夠事半功倍。

不過車輛辨識功能比較適合在不那麼複雜的條件之下使用,先前在東京體驗後繼機型OM-1 MK2時,就嘗試在夜間的澀谷進行車輛追焦,但由於街上車輛較多且行進速度沒有明顯差異,在鎖定車輛後仍會在追焦一段時間後發生焦點轉移到其它車輛或無法辨識的情況,故若要進行複雜車輛環境的追焦,筆者仍建議使用較傳統依靠人力與眼力判斷的陷阱對焦(採用手動設定鏡頭焦距、以肉眼判斷目標車輛是否進入合焦區)方式比較實在。

另外,畢竟ED 12-200mm F3.5-6.3並非定位在高階鏡頭產品線且倍率高達16倍,扣除影像品質不及PRO系列,對比筆者在不久前使用過的ED 12-100 F4 PRO,最明顯的差異就是在連續對焦的對焦驅動速度較慢,尤其在拍攝如移動中的機車動態題材時明顯感受略有力不從心的情況,另一點就是鏡頭光學特性導致ED 12-200mm F3.5-6.3拍攝近物相對不方便,包括最短對焦距離、放大倍率等因素,若要特寫晶片IC須配合圖片裁切。

沒有完美的組合,只有相對適合的取捨

若要以更大的片幅實現類似OM-1機身與ED 12-200mm F3.5-6.3鏡頭的組合,最接近的應該是選擇APS-C機型搭配Tamron的16-300mm(現行Tamron更已推出倍率更高的18-400mm),不過一方面單從機身等級,恐怕也僅有Fujifilm的X-T5、X-H2S是比較接近OM-1的定位,其次是18-300mm的重量更重且更長些許,而且Tamron當前高倍率變焦也未推出X接環版本,考慮到簡化收納空間,M43系統的OM-1仍多少佔有優勢。

雖然以筆者的需求,即便是手上的E-M5 III搭配ED 12-200mm F3.5-6.3也同樣足以完成工作任務,不過OM-1則是能使結果更令人滿意,畢竟作為旗艦機種無論是對焦系統、快門遲滯、機身的操作性等都是優於中階機身,且同時在需要長時間使用相機拍攝的情況,OM-1的機身尺寸也更適合搭配稍有尺寸的ED 12-200mm F3.5-6.3也更為舒適,否則如E-M5較扁平的握柄設計,若未搭配延伸把手,搭配較大的鏡頭難免機身力矩會壓迫小指與無名指。

回歸到需求,筆者認為OM-1的價值在於更好的操作性、高ISO與機身可靠度,不過電子功能與按鍵配置也超出筆者一般工作所需,若以理想而言,如果能將OM-1的感光元件、AI追焦下放到一款接近OM-5尺寸的機身,並在機身設計具備較大的握柄、雙記憶卡、更大容量的電池,那應該就會是一款適合非重度攝影任務、但又能滿足筆者工作拍攝的產品,只是依照當前相機產業,對筆者需求如此美好但卻偏門的產品恐怕是不可能實現了。