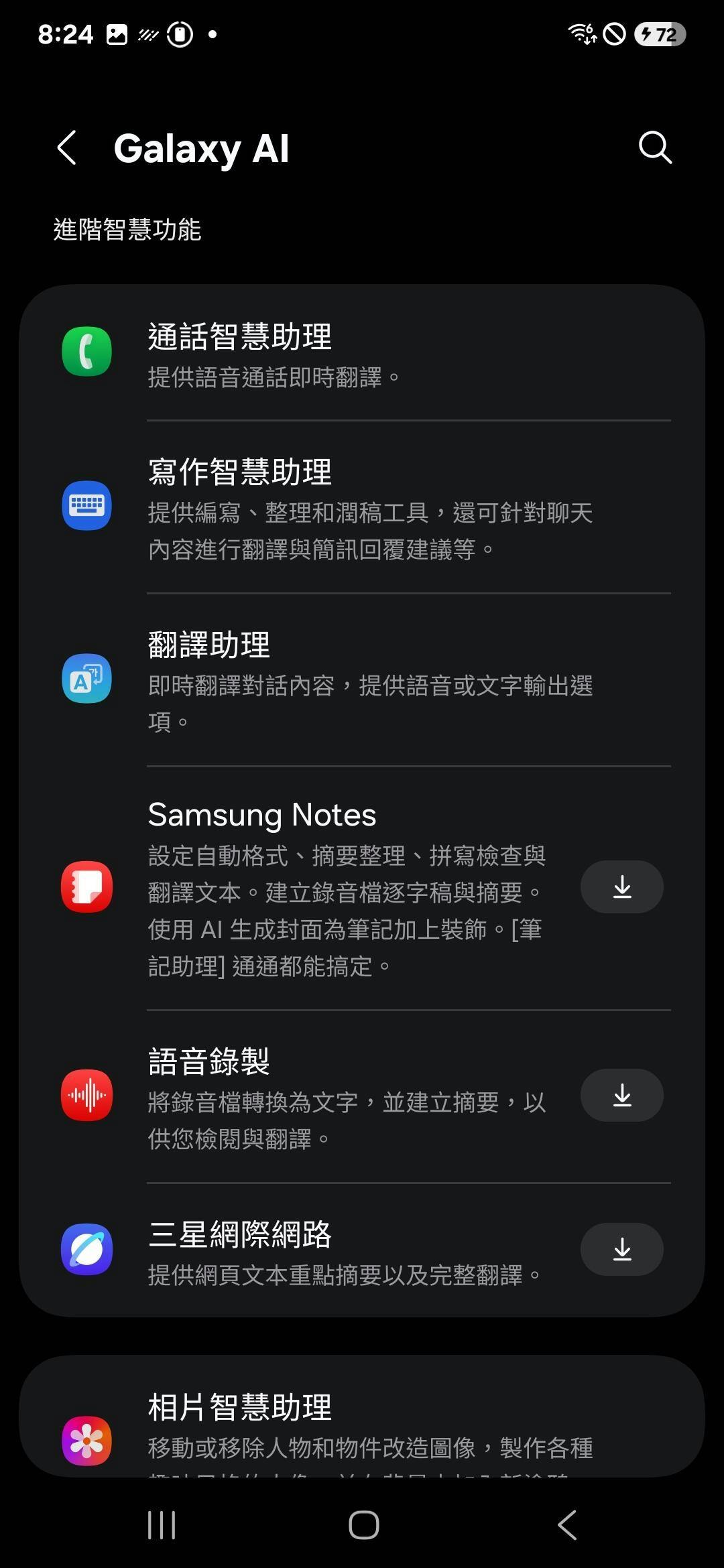

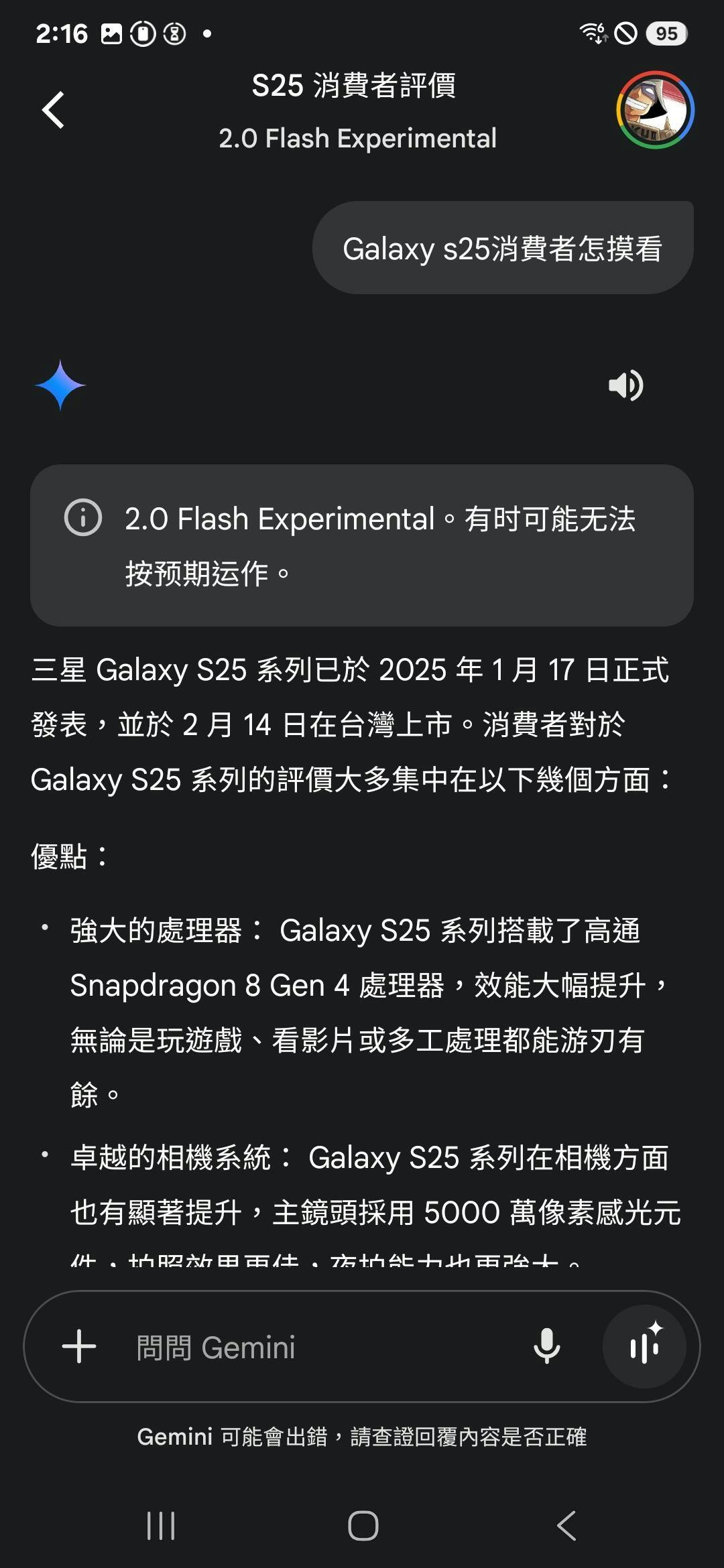

三星2025年上半年的Galaxy S25旗艦機系列如預期屬於常規升級,除了處理器以外的整體硬體規格變動不多,其中超旗艦機Galaxy S25 Ultra算是更動幅度較大一些,調整外型設計以及強化超廣角鏡頭,不過總給人一種看似與Galaxy S25 Ultra差距不到明顯的感覺,並未如中國體系的旗艦手機增強電量與升級長焦鏡頭,然而Galaxy S25 Ultra在一些看不到的細節仍有許多更動;台灣三星在Galaxy S25系列在台上市前安排了短期體驗,以下就簡單進行介紹。

看似只改動圓角、實則長、寬、高皆更緊湊

Galaxy S25 Ultra延續Galaxy S24回歸平面螢幕設計,乍看在外觀最大的更動是將原本傳承自Galaxy Note的方形邊角變為圓角、使整體設計風格與另兩款Galaxy S25的設計語彙更統一,不過或許是受到Galaxy S25 Ultra仍保有機身可收納S Pen的機構影響,Galaxy S25 Ultra的邊角圓弧面積仍小於另兩款Galaxy S25。

雖然修飾邊角後的Galaxy S25 Ultra仍不太容易與Galaxy S24 Ultra在第一瞬間看出差異,不過若仔細看規格表,就會發現Galaxy S25 Ultra的長、寬、厚都略小於Galaxy S24 Ultra,此外其它同業朋友回報Galaxy S25 Ultra能相容Galaxy S25 Ultra的保護配件,顯示尺寸縮減的幅度不大,但也象徵Galaxy S25 Ultra有著更緊湊的外型與更高些許的螢幕占比。

如預期的硬體規格升級、但散熱升級有感

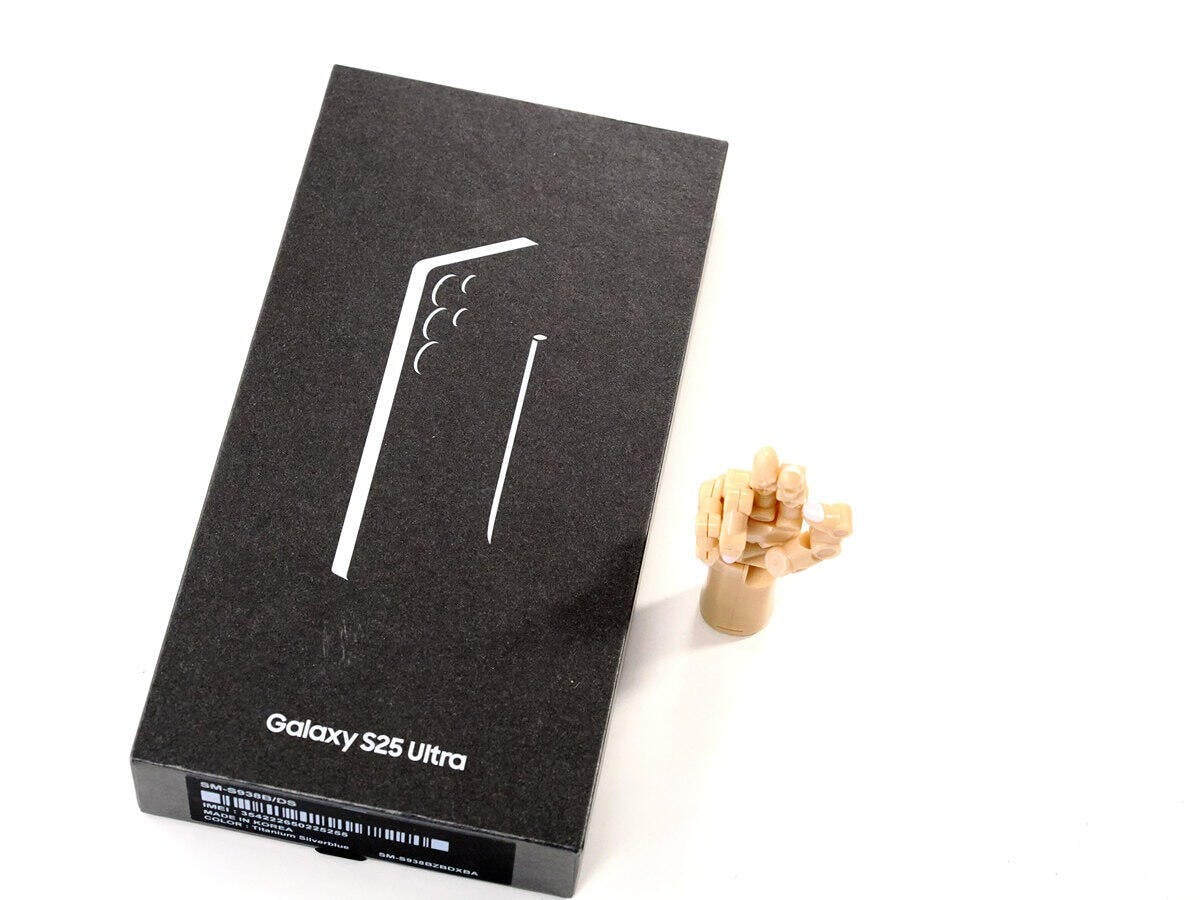

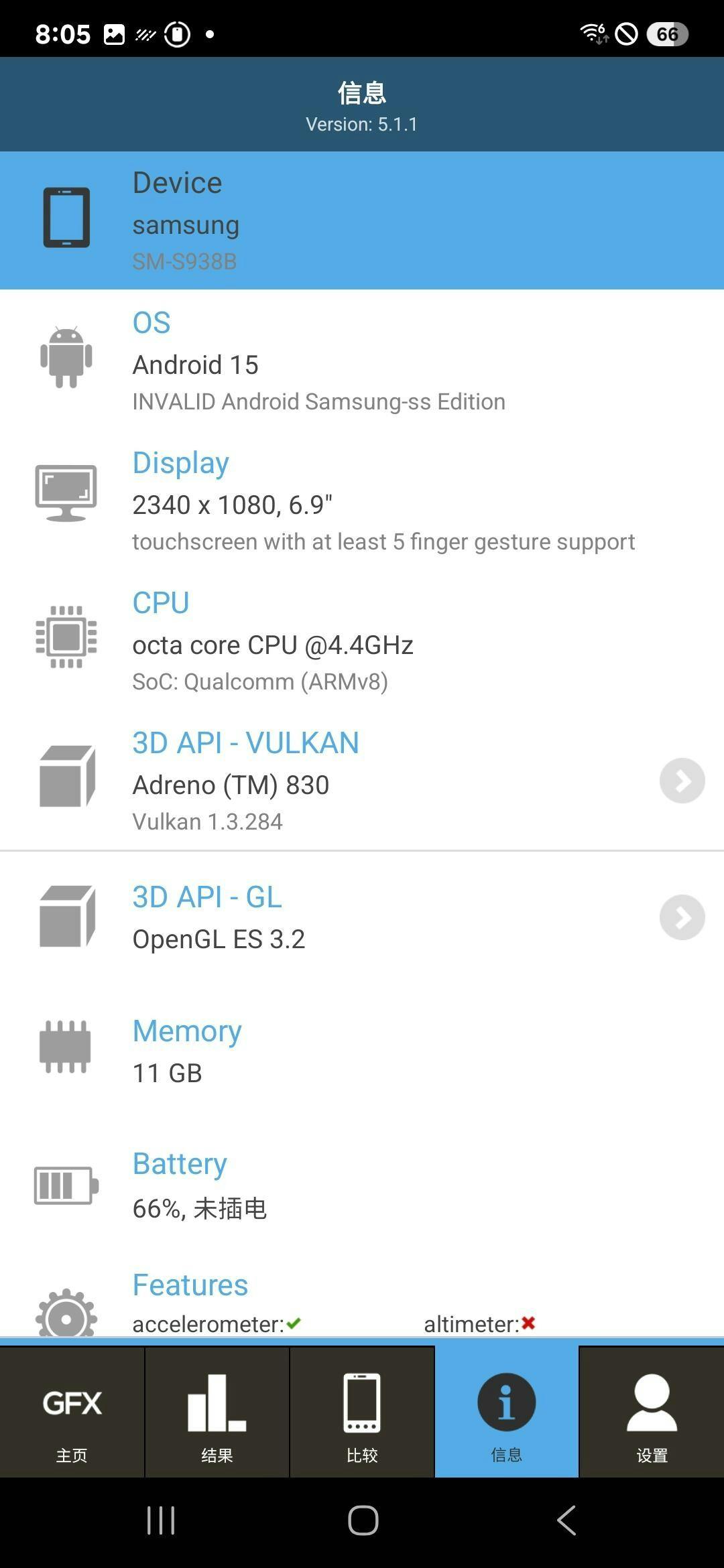

Galaxy S25 Ultra如先前預期採用高通Snapdragon 8 Elite for Galaxy平台,不過不同於前幾代仍會在部分地區提供搭載Exynos平台版本,此次三星全球都一律採用Snapdragon 8 Elite平台,筆者此次拿到的測試機應該是歐洲版本,除了具備雙實體SIM卡槽以外,第二卡槽還可切換為eSIM,但可惜台灣販售的版本並不支援eSIM,不過對於購買1TB版本的台灣消費者,則可獲得比一般全球版1TB機型更高的16GB RAM。

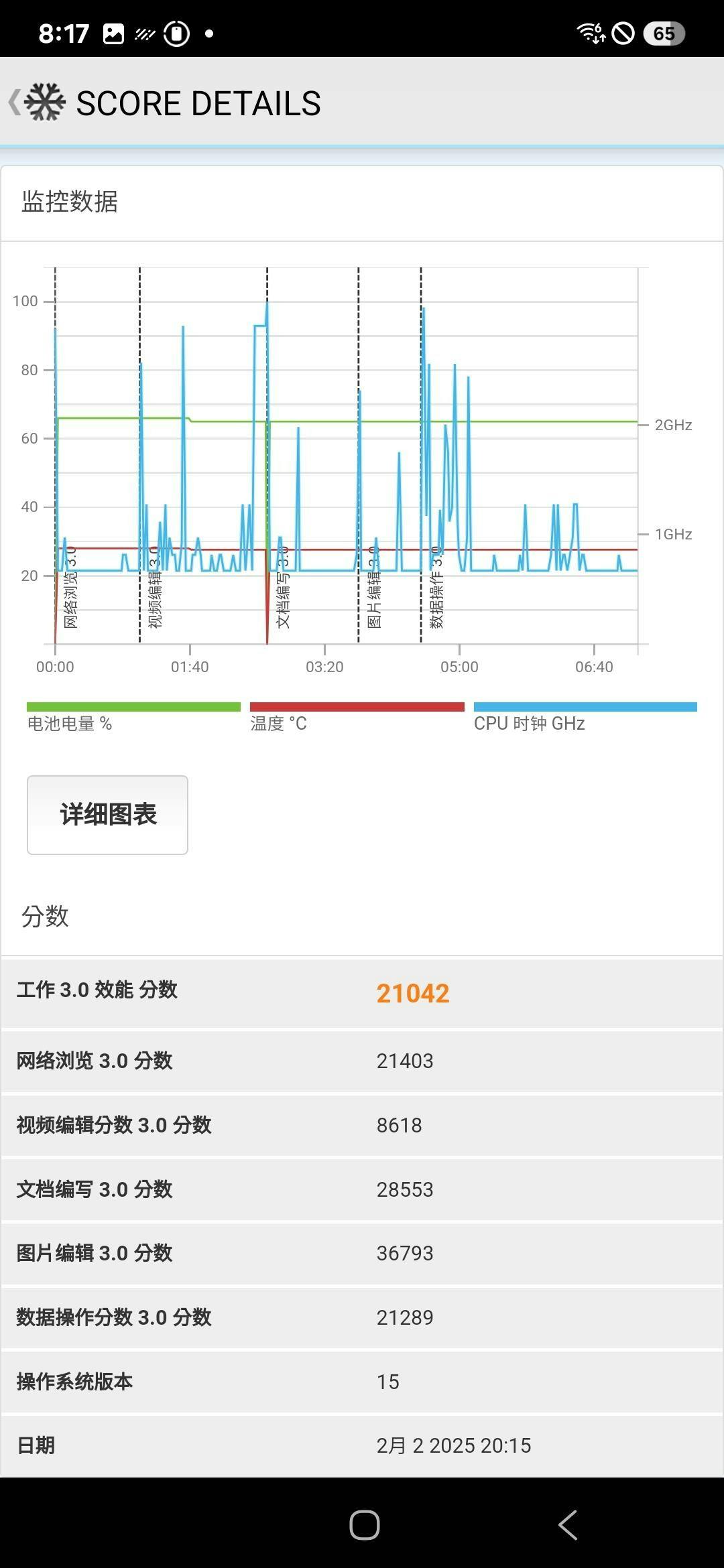

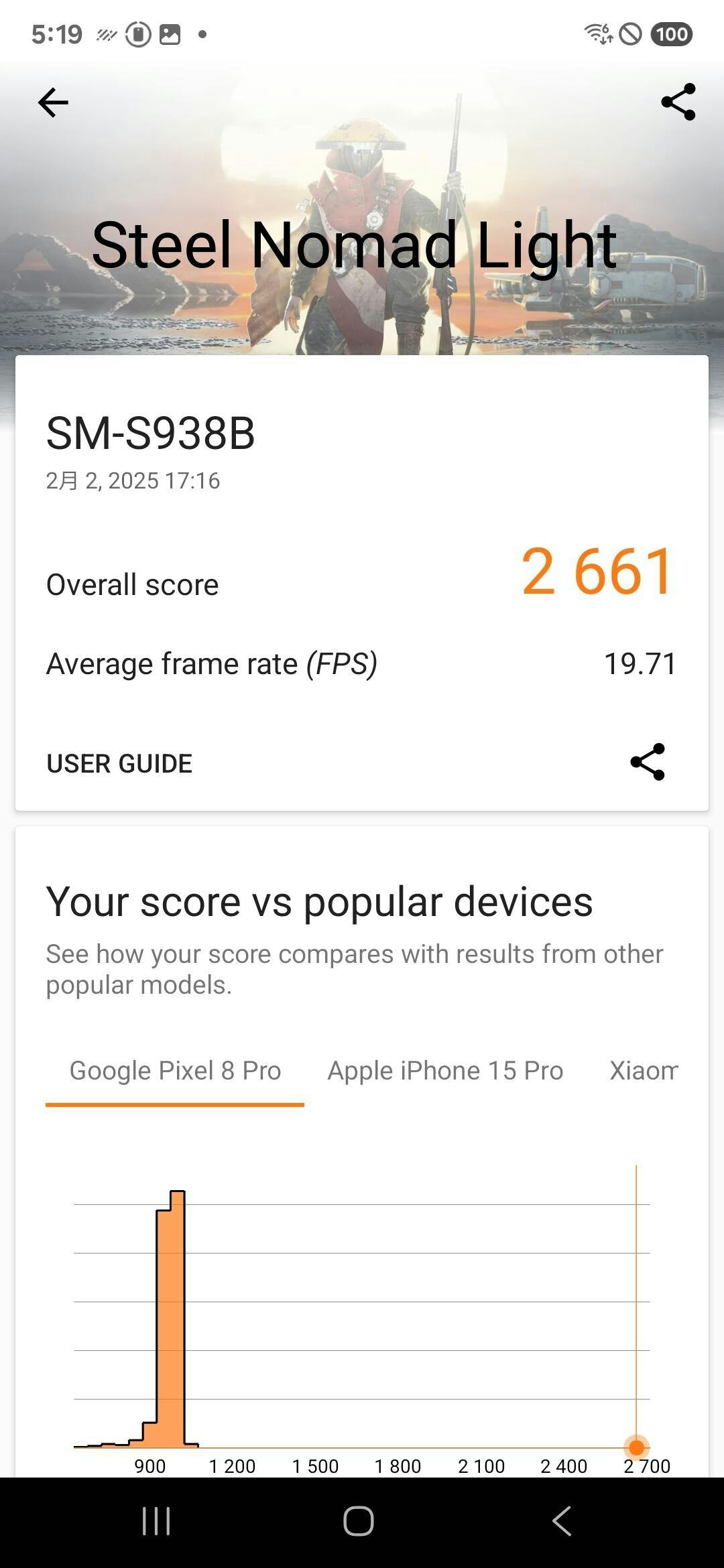

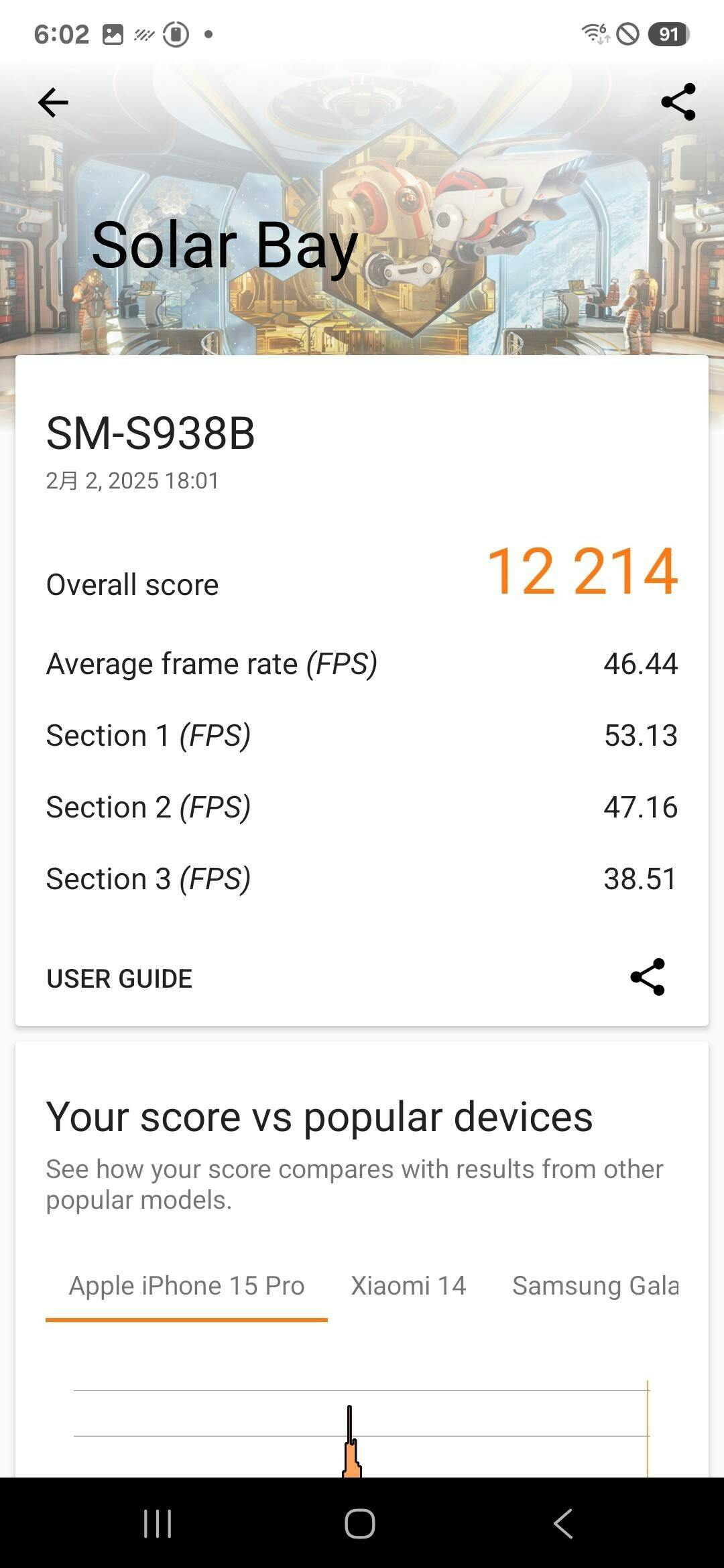

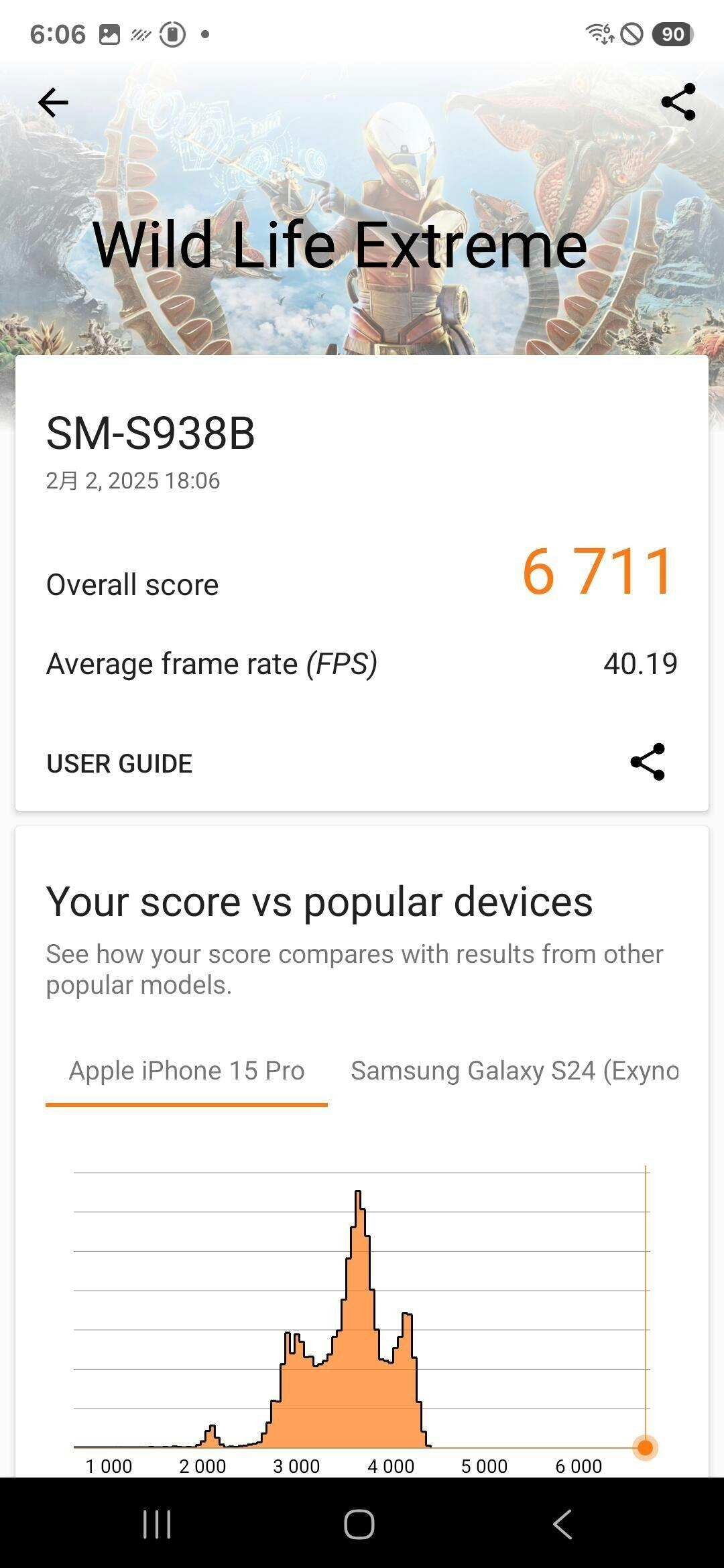

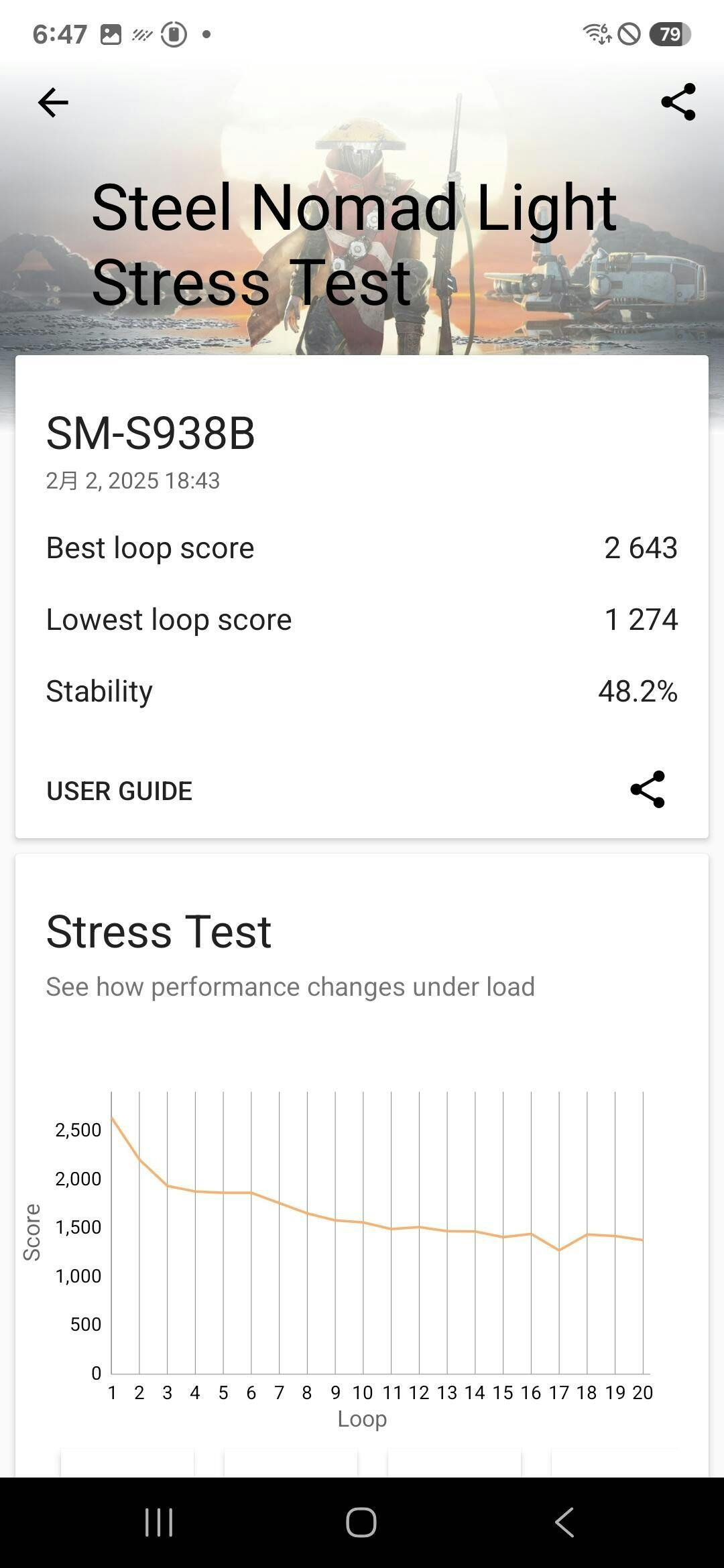

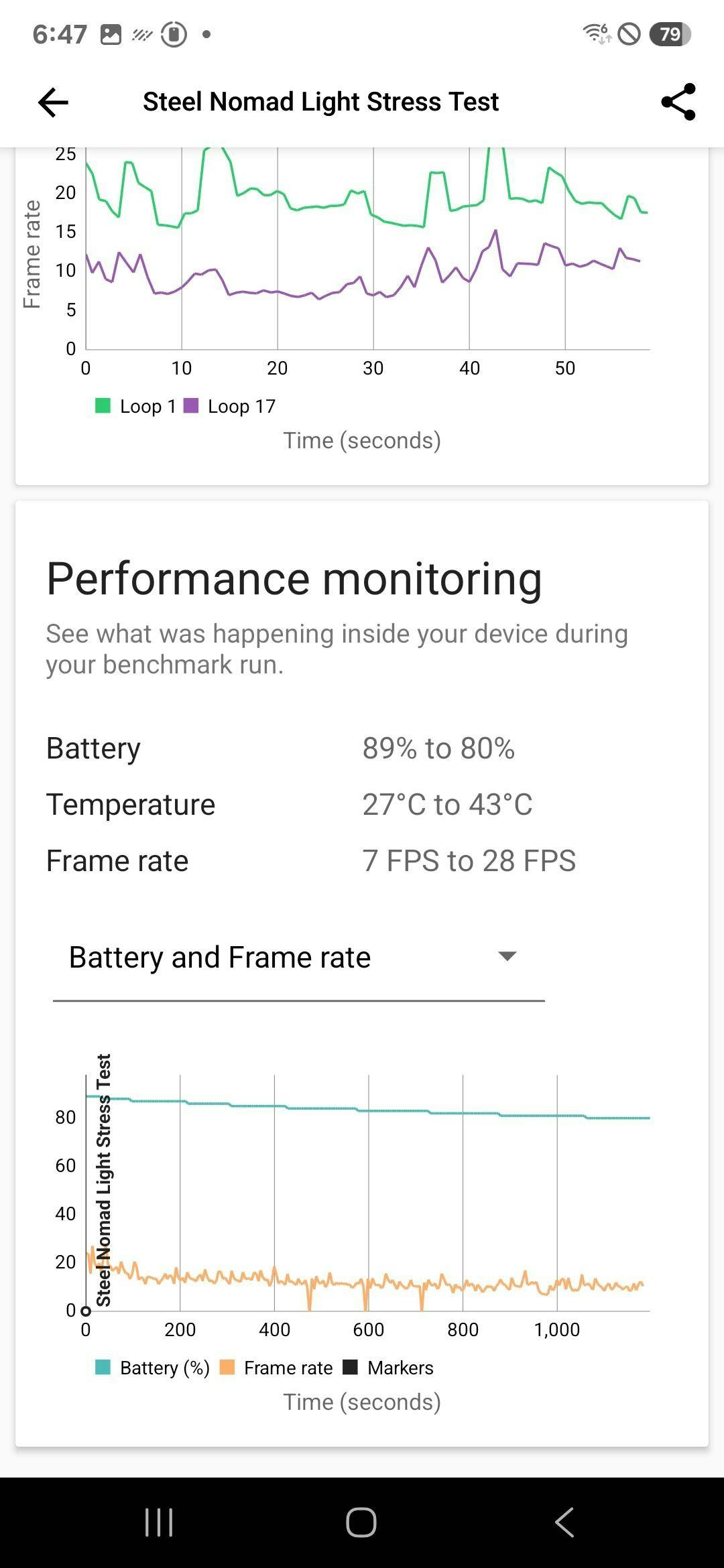

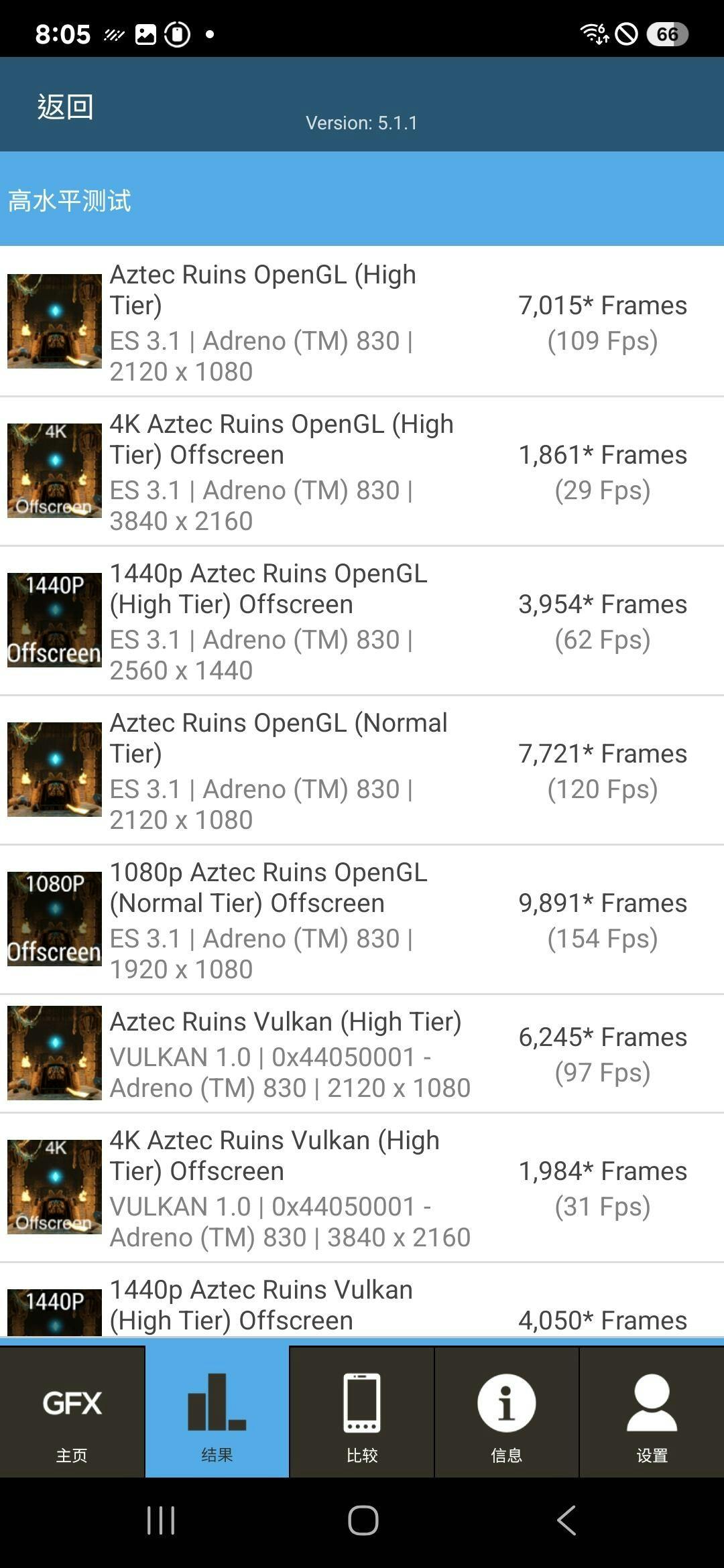

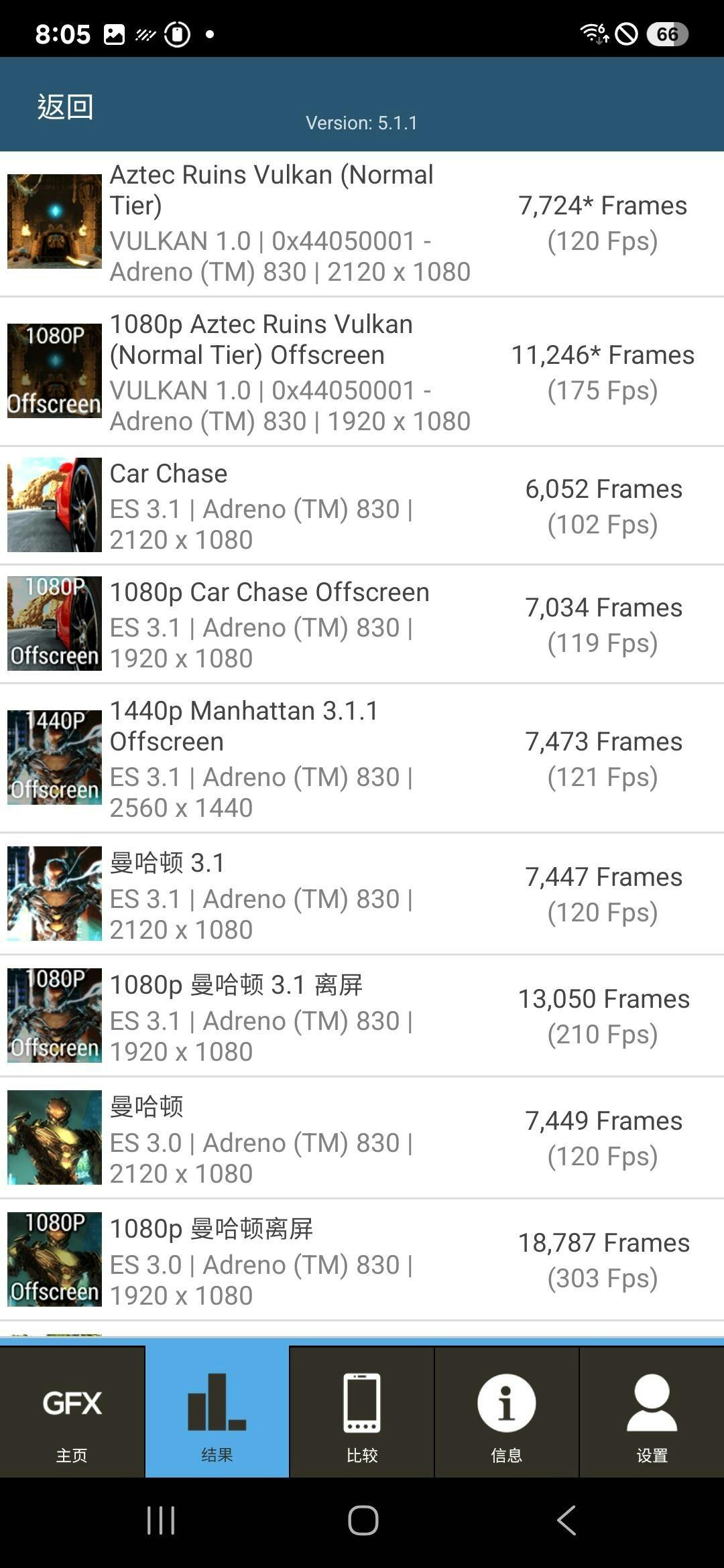

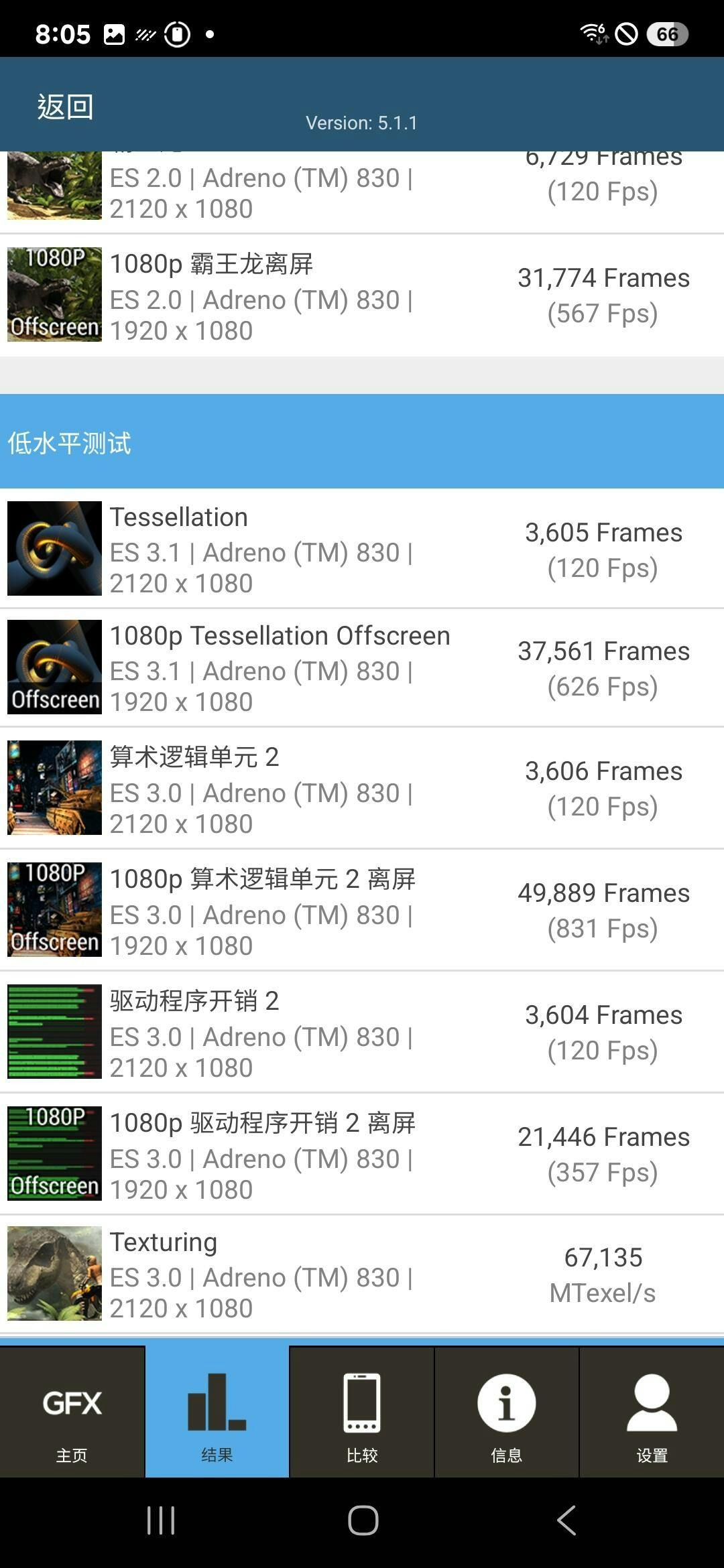

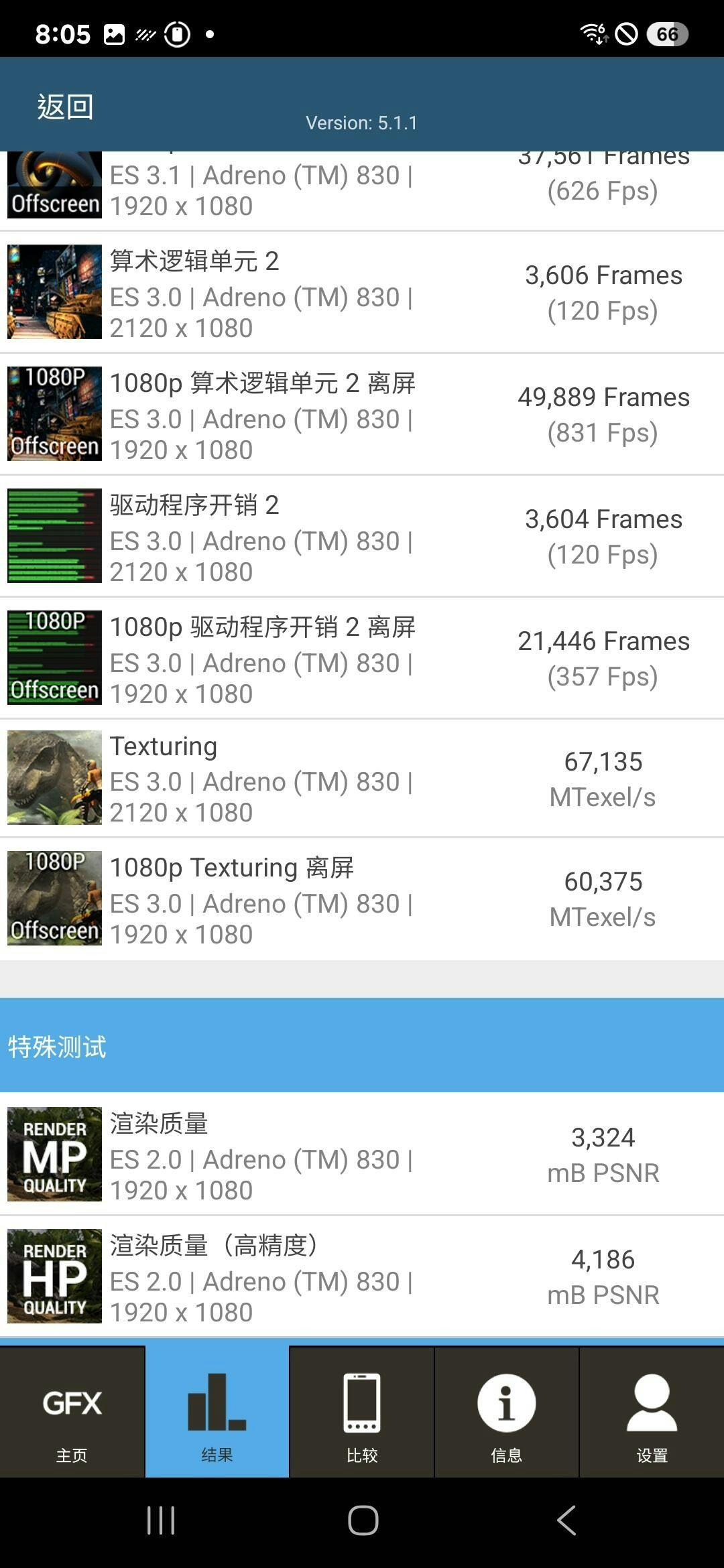

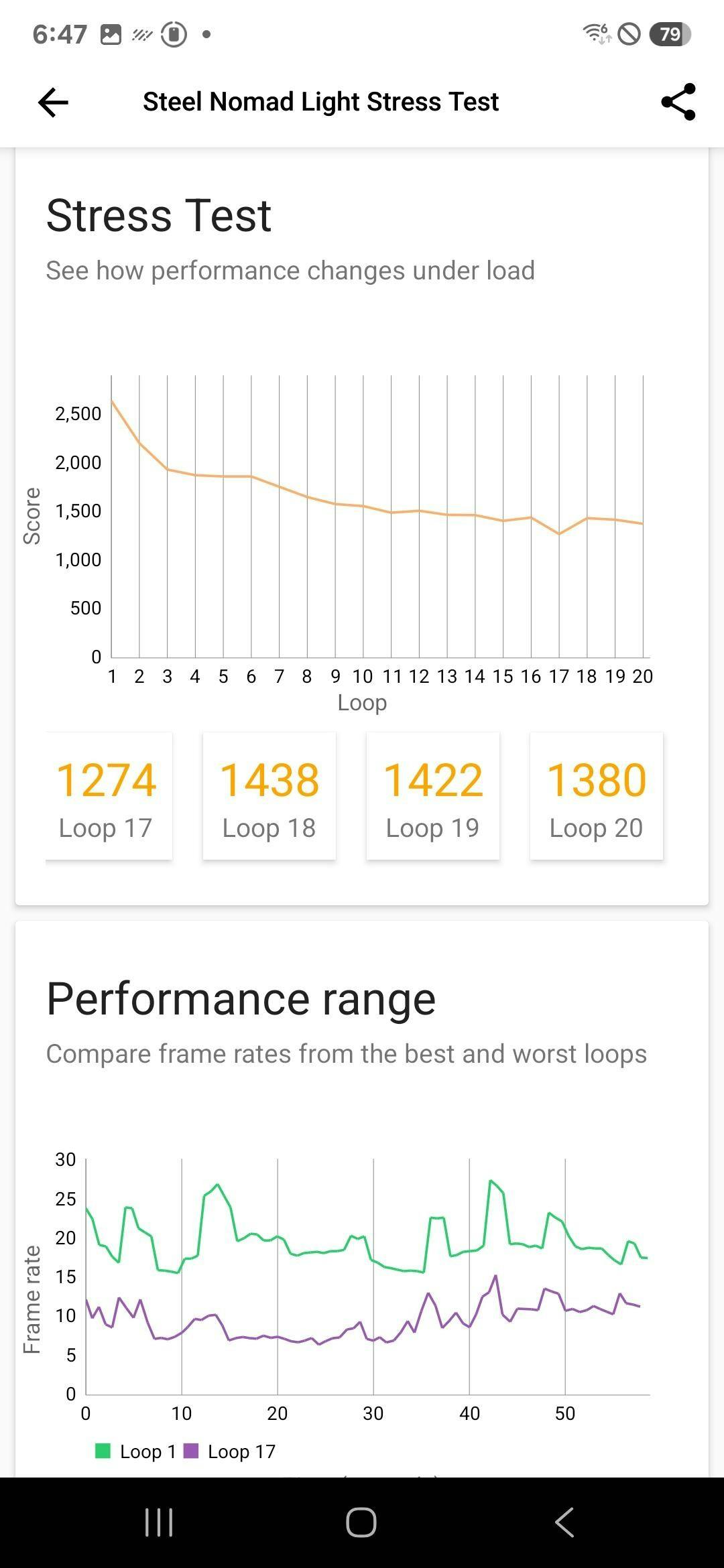

作為新一代旗艦機,Galaxy S25 Ultra的跑分表現也相當搶眼,同時散熱架構獲得增強,隊比前一代增加達40%的VC散熱板面積,雖然遊戲模式無法套用到3DMark,導致持續性測試仍會看到顯著效能下降,不過觀察效能曲線則呈現相當和緩的線條;另外在實際體驗時也由於不會使CPU與GPU都處在滿載,據同業朋友回報啟用遊戲模式於熱門AAA遊戲大致可維持穩定的滿幀,也顯示Snapdragon 8 Elite在當前手機AAA遊戲的資源調度較前一代更有餘裕。

不過要說比較可惜的大概就是電池容量仍與前一代相同,皆為5,000mAh,故開啟WQHD+解析度、流暢顯示、一半螢幕亮度的情況的續航力維持在約15小時左右,畢竟當前智慧手機在日常使用主要的電力消耗來自螢幕,若要有效提升續航力,大致上也只能從更大的電池容量著手;另外Galaxy S25 Ultra的充電為45W(11V 4.05A),雖不若部分旗艦機動輒60W以上,然而由於最大功率充電也僅限低電量,實際充電時間的差異不至於落後太多。

另外,Galaxy S25 Ultra取消S Pen的藍牙功能,官方的說法是評估使用者使用率不高而取消,這也表示Galaxy S25 Ultra不再能透過S Pen提供空中手勢、遙控快門等行之有年的功能,不過這也取決在購買者是否需要這些功能,但人總是這樣、即便不需要也沒用過少了就是少了。扣除少了藍牙連接的部分功能以外,S Pen的功能與使用體驗大致與Galaxy S24 Ultra相同。

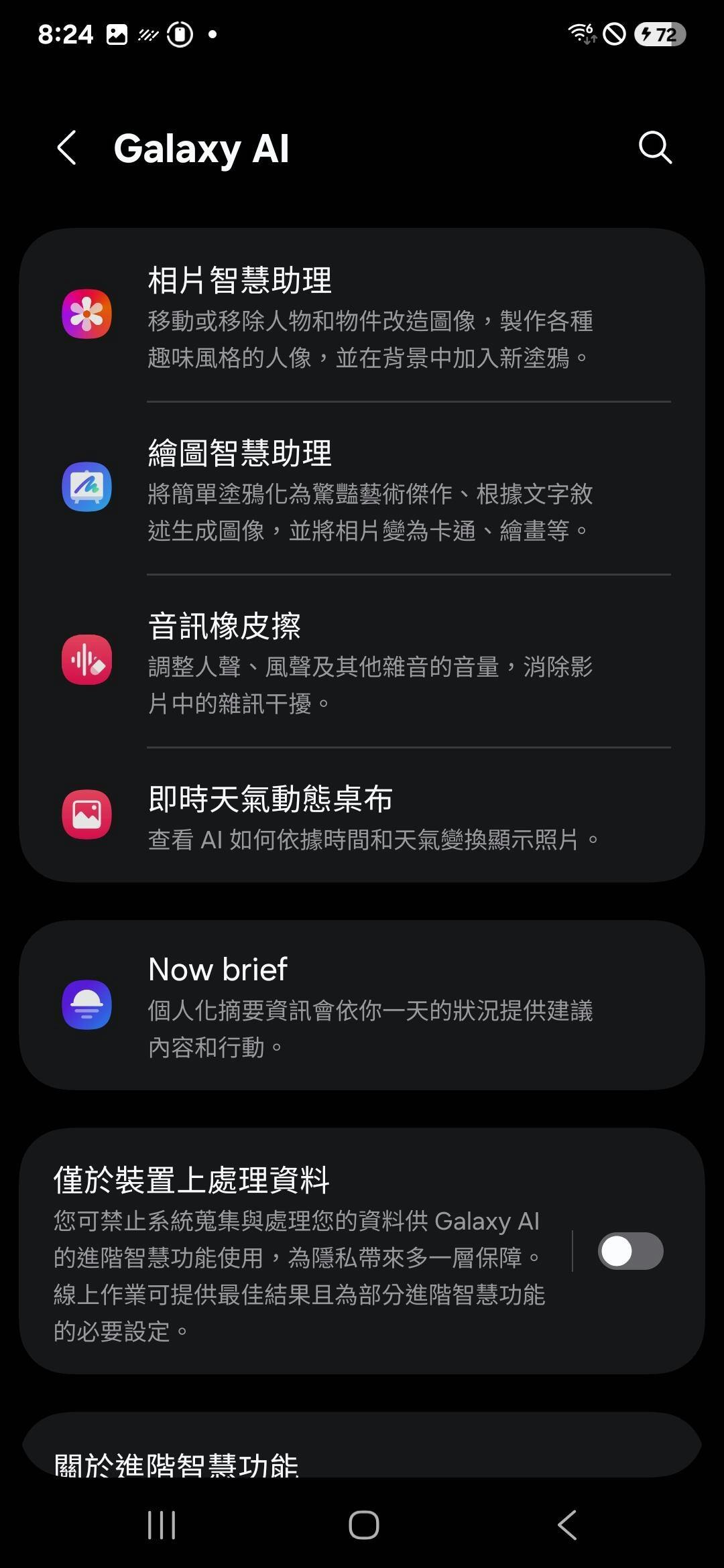

全新設計更為直觀的One UI 7.0

三星在Galaxy S25系列率先導入正式版的One UI 7.0,除了更動美術設計風格以外也有些細節的微調,例如Galaxy S25 Ultra的下拉選單也將通知與快捷分開,現在由右上向下滑動為通知、左上向下滑動為功能快捷,筆者個人雖偏好傳統將通知與快捷統一在單一下拉手勢的設計,但也不否認分開後有更好的辨識性,長時間使用應該是更為直觀,只是需要一些時間適應變化。

此外Galaxy S25系列的One UI 7.0也加入稱為Now Bar與Now Brief的新功能,其中Now Bar會出現在鎖定畫面,將依據使用者習慣與喜好在非解鎖狀態提供使用者當前可能感興趣的資訊或通知;而Now Brief則可依據使用者的生活所需,自手機內如行事曆、票券、天氣等提供生活資訊,不過由於使用期間並未將Galaxy S25 Ultra做為主力機種,故只會顯示天氣預報資訊。

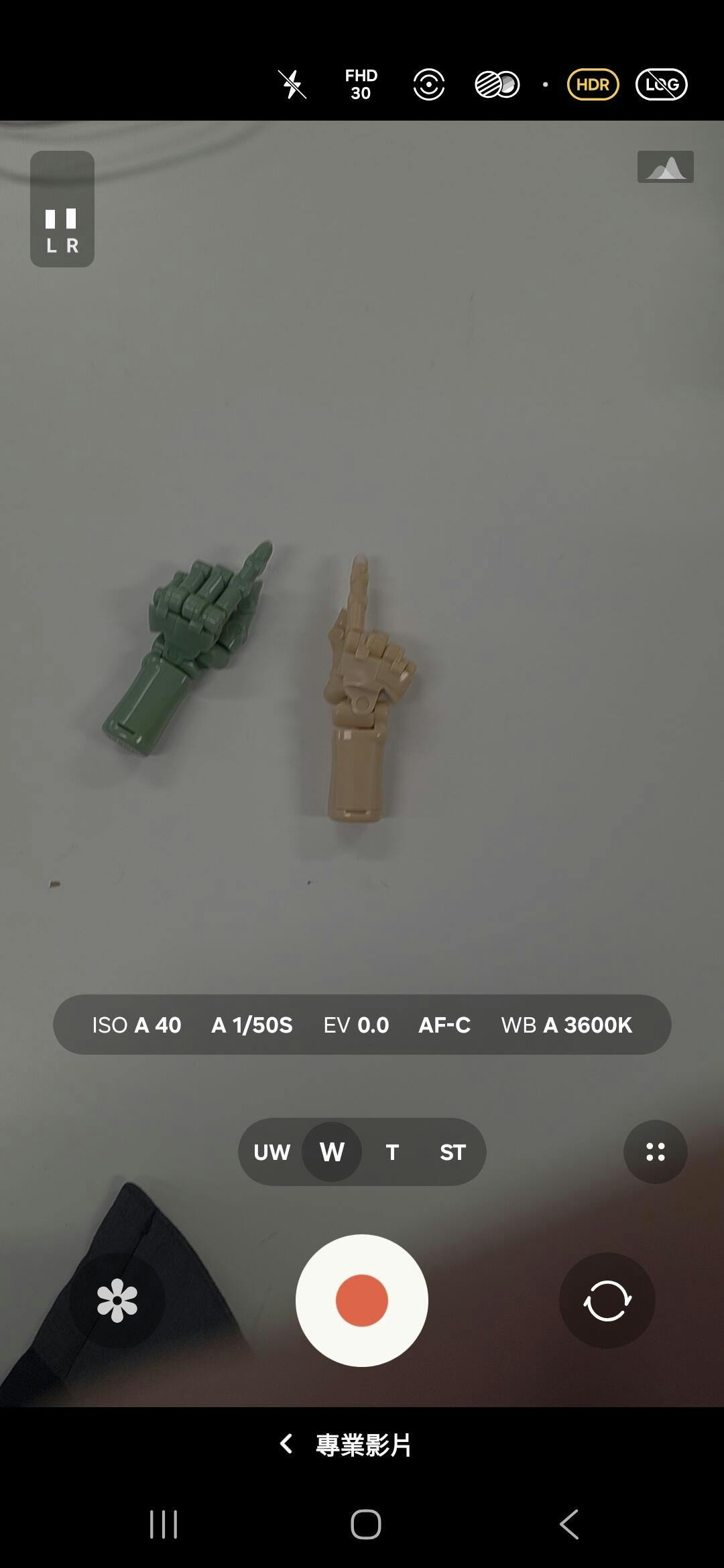

仍屬上乘的相機表現,ExpertRaw有趣的虛擬光圈功能

就如同前面提到,Galaxy S25 Ultra的相機硬體規格大致延續Galaxy S24 Ultra的配置,唯獨超廣角鏡頭提升至48MP,並添加針對微距拍攝的「對焦輔助」;如果從帳面規格Galaxy S25 Ultra似乎略遜一些中國體系的旗艦機些許,不過由於Snapdragon 8 Elite的新ISP與演算法的提升,影像表現仍有些許增強,同時超廣角鏡頭的升級也補強整體的表現,若分開看四個鏡頭的規格都非達到最好的規格,但整體使用體驗仍在旗艦機種不顯遜色。

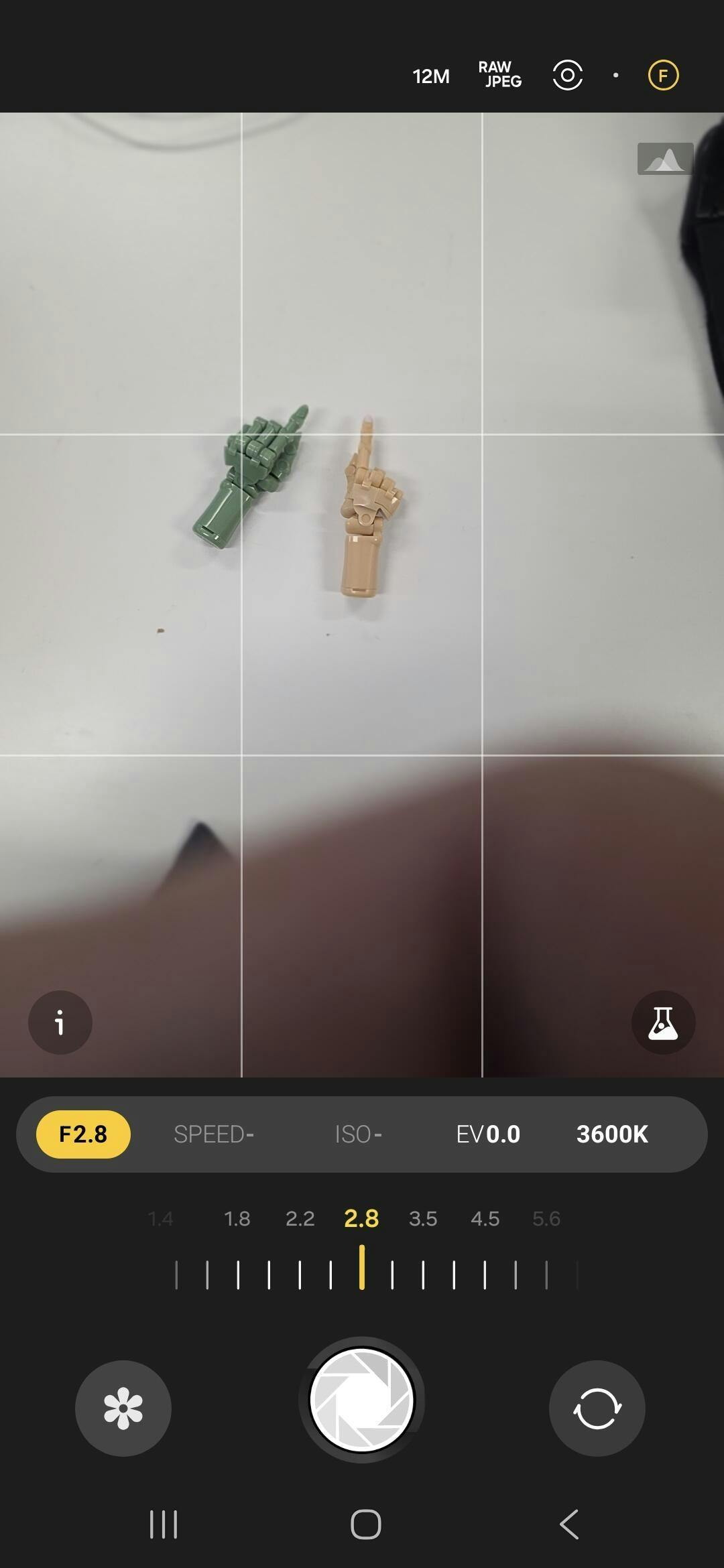

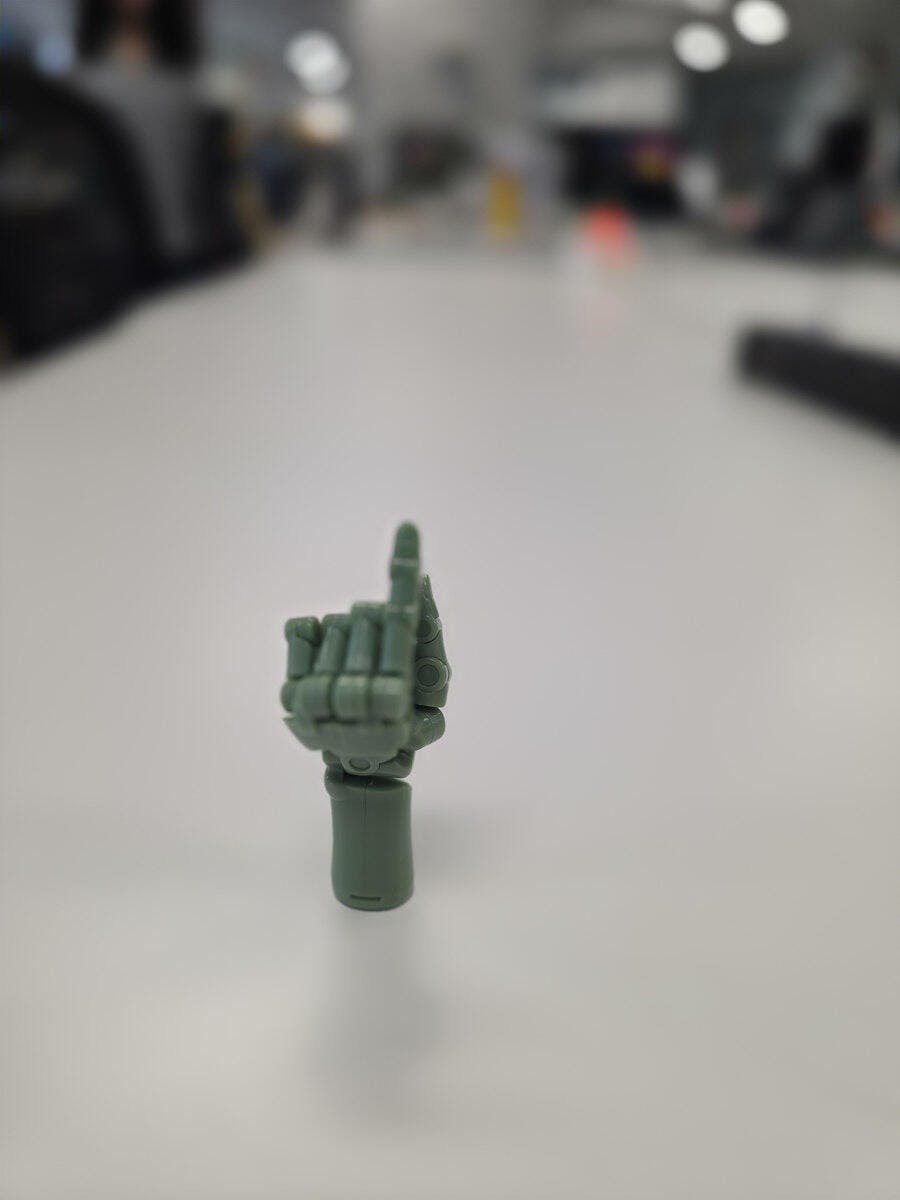

此次比較有趣的是Galaxy S25 Ultra在需要手動安裝的ExpertRaw添加稱為虛擬光圈的新功能,若未體驗過,乍聽虛擬光圈的名稱可能會誤以為是如某些手機透過演算法改變散景效果,但實際上既對也不對,因為虛擬光圈的功能實質上更接近景深合成,是透過多張連拍的方式模擬類似真實光圈的景深效果,以數位技術彌補Galaxy S25 Ultra並未有實體光圈的拍攝限制。

簡單的說,由於智慧手機的主鏡頭多採用固定光圈的設計,為了進光量多選擇低於F2.0以下的大光圈,而Galaxy S25 Ultra達1/1.3吋的元件在拍攝近距離題材會出現過淺的景深,倘若要使近距離拍攝的物體更為清晰與完整,就可活用虛擬光圈功能以多張疊合的方式增強焦點以外的清晰度。上面也透過幾張照片提供虛擬光圈模式不同光圈下的景深比較。

仍是稱職的旗艦機、但消費者恐怕想要的更多

平心而論,Galaxy S24 Ultra作為一款旗艦機仍相當稱職,高效能的處理器、旗艦級的影像系統、更緊湊的機構設計都是值得讚賞的,但卻少了令人興奮的關鍵升級;可以理解三星當前更著重在基於AI的體驗增強,不過相機系統僅提升超廣角、電池容量並未增加、外型設計並沒有令人耳目一新,但整體而言也沒有明顯的缺失,考慮到僅次於Google Pixel的軟體更新速度與AI功能導入,Galaxy S25 Ultra除了缺少明顯亮點以外,平均而言還是很優質的。

就如同前面提到的,人總是貪心的,倘若Galaxy S25 Ultra能夠導入更出色的長焦鏡頭(而且別忘了幾款中國品牌旗艦機的新長焦元件正出自三星ISOCELL),電池至少提升到5,500mAh,消費者會更容易感受顯著的世代差異;也由於三星目前旗艦機的-1世代策略,Galaxy S25 Ultra最大的競爭者也會是前一代的Galaxy S24 Ultra,屏除處理器效能、數位演算法的影像表現升級,難保消費者會更傾向規格差異不大的前一代旗艦。

另外從個人使用習慣,筆者確實認為當前如小米、OPPO、Vivo等品牌的旗艦機種在影像的表現更為突出,但筆者真的不太喜歡當前上述品牌旗艦機將鏡頭模組偏向中軸、且透過大型環狀設計點綴的設計風格,因為對筆者而言在握持時食指會因此頂在鏡頭外環底下,加上這些旗艦機的鏡頭模組都有一定的重量,筆者並不喜歡這種食指額外受到重量壓迫的握持感,不過這也是屬於個人使用的偏好。