USB IF 在稍早針對開發者釋出全新的 USB 3.2 規範,雖然乍看下這是 SuperSpeed USB 本身的規格更新,不過在內容敘述方面卻可看到這是一項針對 USB Type-C 介面具備多通道特性的規格更新,或許也能視為 USB IF 以及組織成員現在有意將 USB Type-C 做為將 USB 介面大一統的唯一介面。

目前 USB 的介面相當紛亂,除了最常見於 PC 與充電器的 USB Type-A ,常見於印表機、外接音效卡的 USB Type-B ,早期外接硬碟、鍵盤與行動裝置的 Mini USB ,在歐盟鼓吹統一充電器介面下而廣泛被用於手機、平板的 micro USB ,還有為了提供更便利且更高頻寬所催生的 USB Type-C 。其中部分介面在 USB 2.0以極 USB 3.0規範下還有結構設計的不同,像是 USB Type-A、 USB Type-B 與 microUSB 都是這樣的情況。

而 USB Type-C 出現,主要是提供一個更為簡化、更薄型且更不易誤插的介面設計,故在特性上一改過去 USB 介面非對稱設計,雖然各式的介面在定義上都有簡單的防呆,但除了一些廠商並未使用制式的母座之外,不少消費者也暴力的將傳輸線反差到母座上造成裝置毀損,故當初 USB-C 介面設計就採用對稱的無方向性設計,同時結構設計維持 USB 以金屬遮罩包覆維持介面的強度。

相較過去 USB 介面, USB Type-C首度加入對多通道的支援,不過直到 USB 3.1 規範在標準的 USB 規範中都只支援單通道傳輸,然而基於 USB Type-C 介面的 Intel Thunderbolt 3 則已經開始導入多通道,將 20Gbps 以雙通道進行傳輸,使其傳輸速度可達到 40Gbps ,遠超標準的 USB 3.1 的 10Gbps 。

此次 USB 3.2 規範最大的特色就是導入原本 USB Type-C 介面就可支援的多通道特性,將傳輸速度以雙通道的方式提升,能夠達到 5Gbps x 2 ( USB 3.1 Gen.1 / SuperSpeed USB )或是 10Gbps x 2 (USB 3.1Gen.2 / SuperSpeed USB 10Gbps ),而在線材標準方面僅需沿用現行通過 SuperSpeed USB 10Gbps 線材即可,但由於主控端與裝置端都需要支援雙通道,故兩端都要採用 USB Type-C 介面。

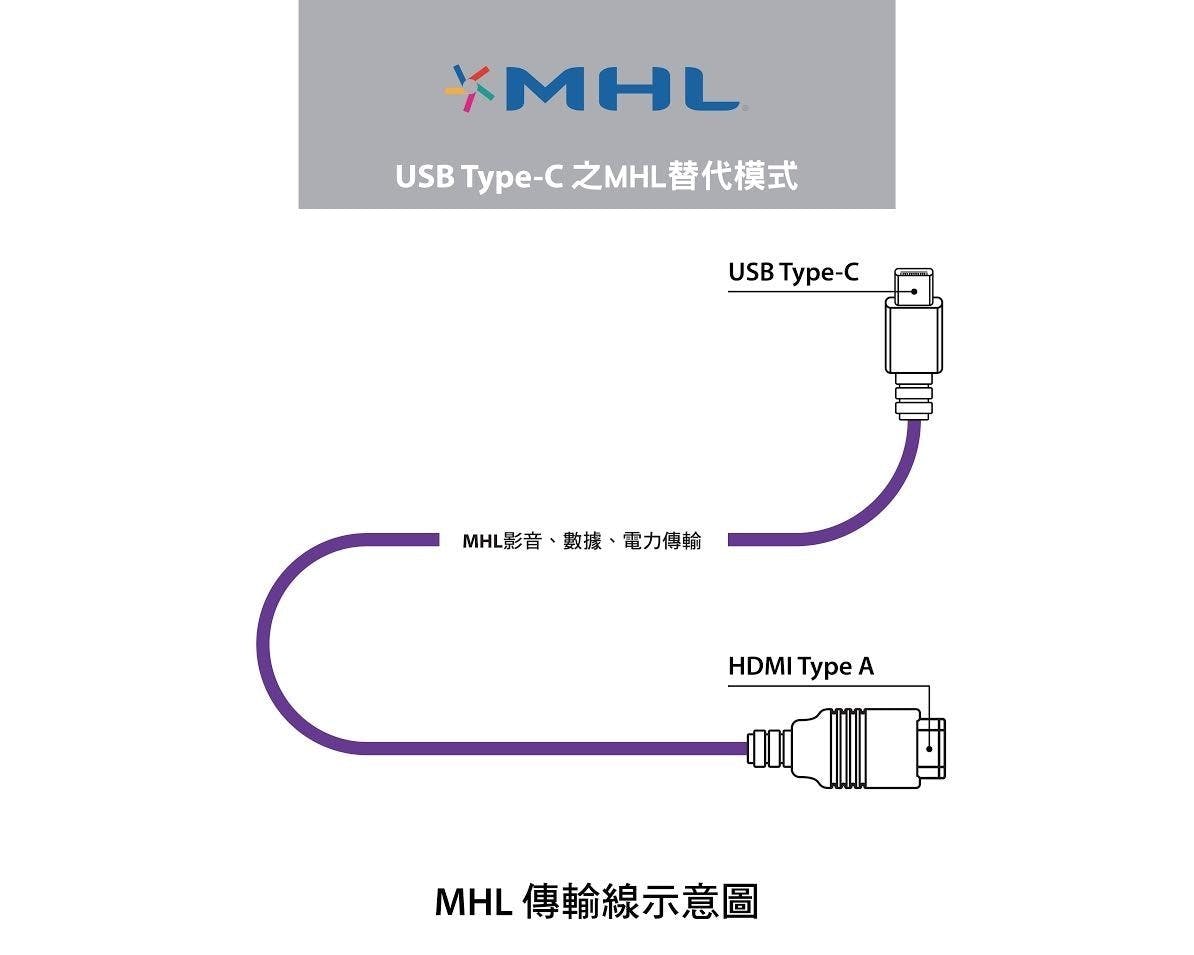

除了標準介面以外, USB Audio Device Class 3.0 也在一開始就宣布是基於 USB Type-C 所設計,雖說在音訊方面其實目前 USB 2.0 最高的 480Mbps 還是相當充裕,除了介面的通用性以外,也取 USB Type-C 整合數據、影音以及可透過 USB Power Delivery 針對 SuperSpeed USB 要求的 60W 供電特性,打算也用在如 VR 頭戴顯示裝置上使用,且除了數位連接模式,也規定有類比介面,可說 USB IF 以及音訊相關廠商也有意將 USB Type-C 作為主要介面。

不過 USB Type-C 雖然是以 USB SuperSpeed 需求所設計的介面,但仍可相容 USB 2.0 ,尤其在智慧手機裝置有相當多採用 USB Type-C 的中階機種仍是 USB 2.0介面,當然這也是受限於晶片組並未支援到 USB 3.0 之後的技術規範,不過這也顯示一些不需要高速傳輸速度的裝置如鍵盤、滑鼠等裝置仍可透過 USB Type-C 介面作為連接介面,並享有其無方向性的特性。

當然若以目前市場的 USB 介面來說,桌上型電腦、多數筆電與機上盒等叫大型裝置最大宗仍是 USB Type-A ,手機目前仍是 microUSB,不過隨著行動裝置、薄型筆電等逐漸導入 USB Type-C ,加上 USB Type-C 身兼的功能也越來越複雜,除了本身兼具資料、影音數據與供電傳輸外,亦可透過相容模式提供 Thunderbolt 3 與 DisplayPort 協定的支援,可預期在接下來市場會逐漸轉向只剩下 USB Type-A 與 USB Type-C 。

雖然在現在 USB Type-A 與 microUSB 裝置的普及率相當高,不過勿忘當初薄型介面在 microUSB 出現前幾乎也都是 microUSB 的天下,且目前主要手機品牌也陸續採用 USB Type-C 介面,雖在傳統桌上型電腦的普及還不夠,但仍可看到不少電腦品牌或是版卡廠商也開始嘗試加入 USB Type-C介面,相較 USB Type-A 更簡化且更不占空間的 USB Type-C 應該是有機會統一天下的。