隨著市場的持續變遷,電競筆電這個獨特的產品線也有了更為多樣性的發展,除了最頂的旗艦與最基本的入門款,依據規格、使用需求與預算的不同也有更多類型的產品選擇,而本篇文章帶來開箱實測的 MSI Pulse 15 可說是訴求主流級別的產品,能同時滿足性能要求,又兼顧性價比。

電競大廠 MSI 今年在電競筆電產品線同樣是「全線火力全開」的態勢,為玩家帶來各個不同定位等級的產品,讓不同需求的電競玩家都能找到最適合自己的電競筆電。MSI 在電競筆電領域多年來的發展有著十分完整的產品陣容,除了大家熟知的頂級旗艦Titan GT系列、全方位高效能Raider GE系列、輕薄旗艦 Stealth 系列、工程運算導向的Vector GP系列之外, 主流效能級別的產品還包括Pulse系列與 Sword / Katana 系列,以及更為親民的Cyborg與Thin GF系列,面向了需求主流效能的玩家族群。

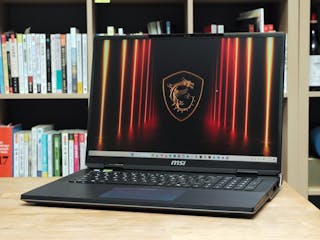

本篇文章將為大家帶來開箱實測的 Pulse 15 B13V ,今年也全面升級了硬體配置,包括最新的第 13 代 Intel Core H 處理器與 NVIDIA GeForce RTX 40 系列筆記型電腦 GPU 的新規格,同時也承襲了科幻風格的獨特外型設計,且具備電競等級螢幕與可靠的散熱系統,為玩家帶來更出色的聲光娛樂。

外觀設計介紹

今年的 Pulse 15 同樣以「宇宙脈衝能量」作為主軸,延續深具科幻感的造型與配色,機身的「鈦灰色」作為主調帶出明確的科技氛圍,上蓋以兩道俐落切線帶出立體感,搭配以線條版本的MSI字樣呈現的深灰色圖騰設計,加上同樣風格的龍盾徽章,呈現出略顯低調但極具辨識度的視覺效果。

不同於上蓋鈦灰色的科技風格,Pulse 15 的機身側面與底殼都搭配了較為深沉的純黑配色,透過前側向內削切、機身前低後高的設計來讓整體視覺更加俐落,而機身尾部也可以看到散熱出風口搭配了類似箭頭元素的設計,同時以左右對稱的方式帶來視覺上的平衡。

此外,機身的底殼採用略帶傾斜的蜂巢式排列出散熱的入風口,具立體感的設計能將機身略為抬高,確保冷空氣進入的管道暢通,並透過內部的 Cooler Boost 5 散熱系統的雙風扇與多達 5 支加大散熱導管搭配 MSI 獨家散熱膏,能將機身內產生的廢熱有效排出。

在螢幕規格方面,本次開箱的Pulse 15 採用 15.6 吋Full HD 360Hz超高更新率的IPS等級電競面板,並具備接近100% sRGB的色域顯示能力,提供最佳的視覺享受。另外螢幕上方則是配置了 HD 解析度的視訊鏡頭與雙陣列麥克風,能滿足高品質視訊通話的需求。

在機身 C 面配置了全尺寸的鍵盤,搭配四區 RGB 全彩背光燈效,還特別在遊戲常用的 WASD 鍵位選用半透明材質的鍵帽,另外右上角的電源鍵也以同樣的設計方便使用者快速辨別位置;而右側的方向鍵也搭配對應快捷功能的圖示印刷,更能讓使用者快速啟動系統的效能模式、媒體播放、風扇運轉與靜音等功能。另外值得一提的是,Pulse 15 在機身 C 面的鍵盤下方、無鍵式觸控板的邊緣都額外做了裝飾性的紋飾,讓整體風格更有科技感。

在連結埠配置方面,Pulse 15 左右兩側都有不同規格的接口,且 USB 3.2 Gen1 A、USB 3.2 Gen1 C(具 DP 功能可兼作視訊輸出)、USB 2.0、RJ-45 網路埠等,算是相對完整,也能支援絕大部份常見的外接裝置。

此外,Pulse 15 的螢幕轉軸可以允許使用者完全展開讓機身攤平為 180 度,在使用上也更有彈性。

硬體規格介紹與效能實測

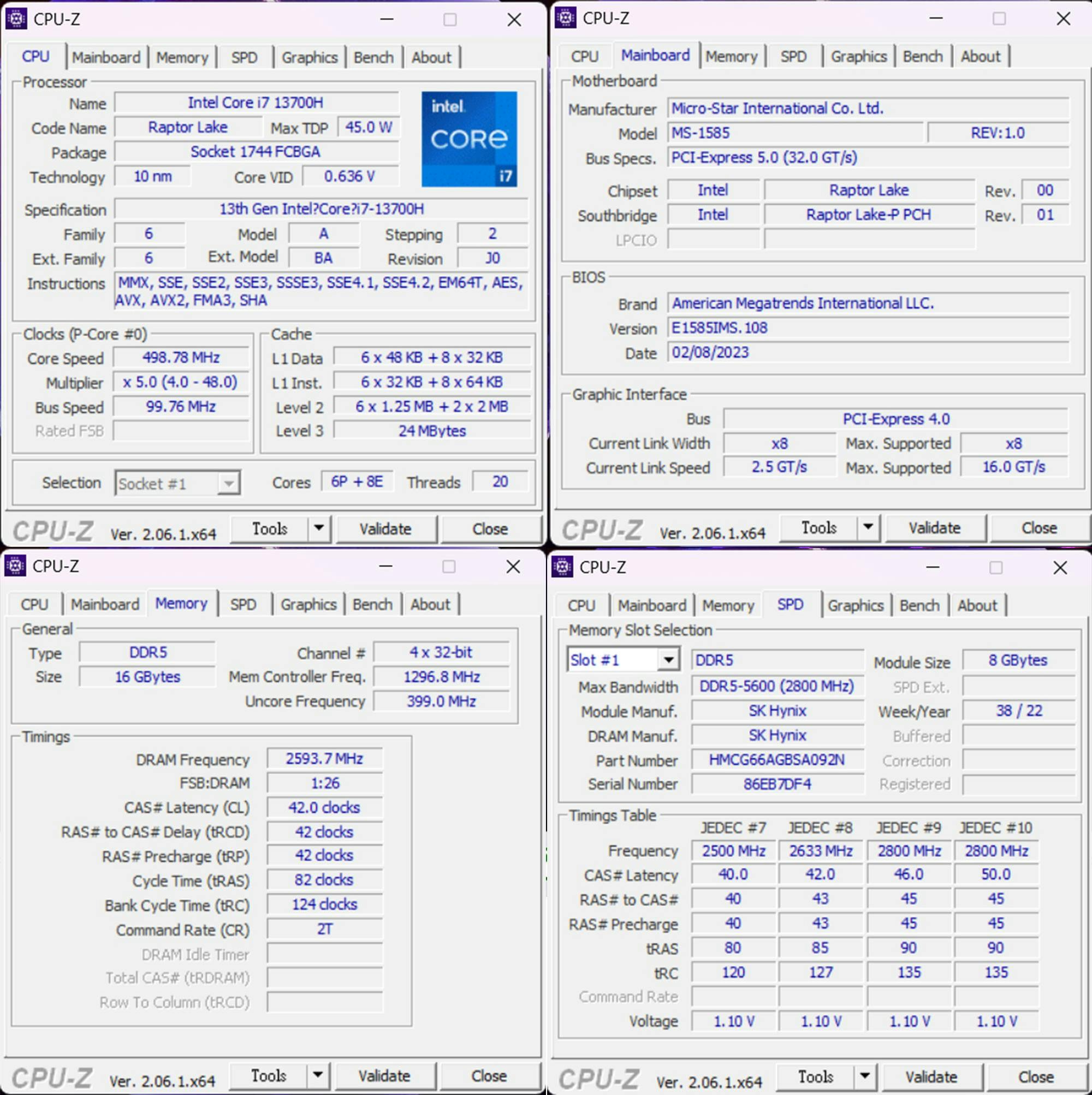

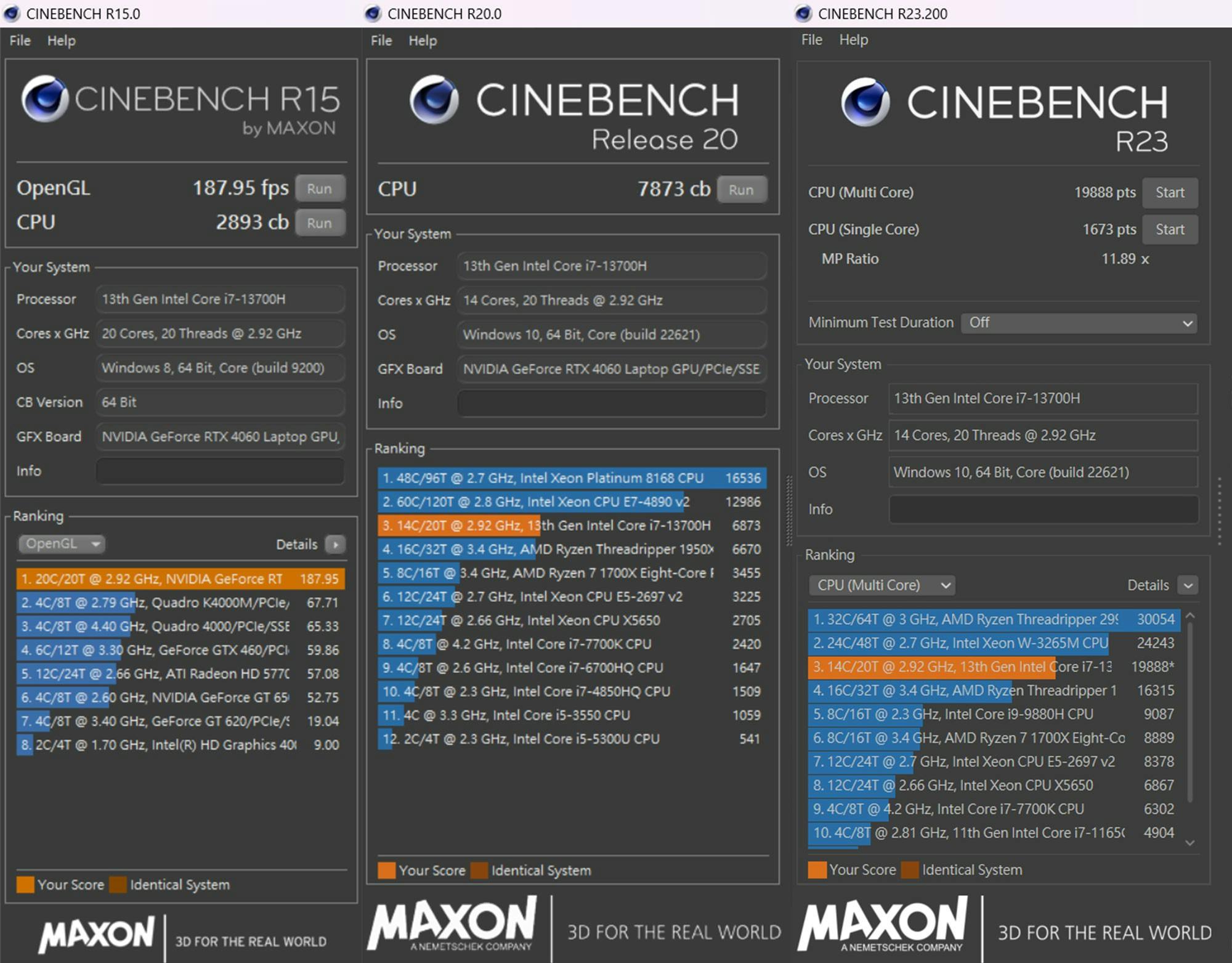

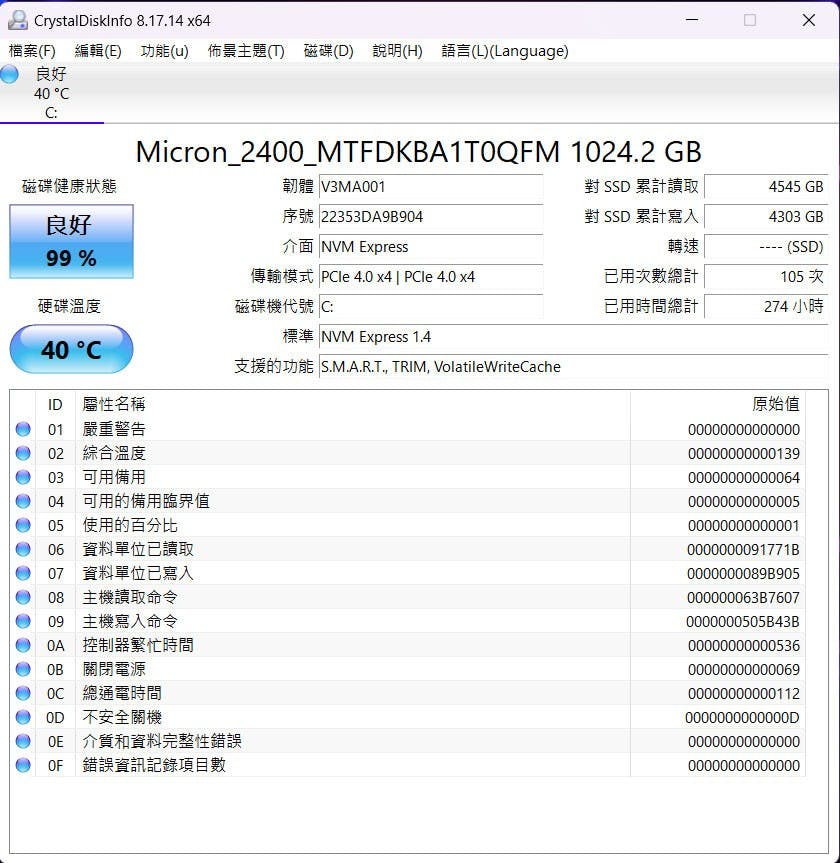

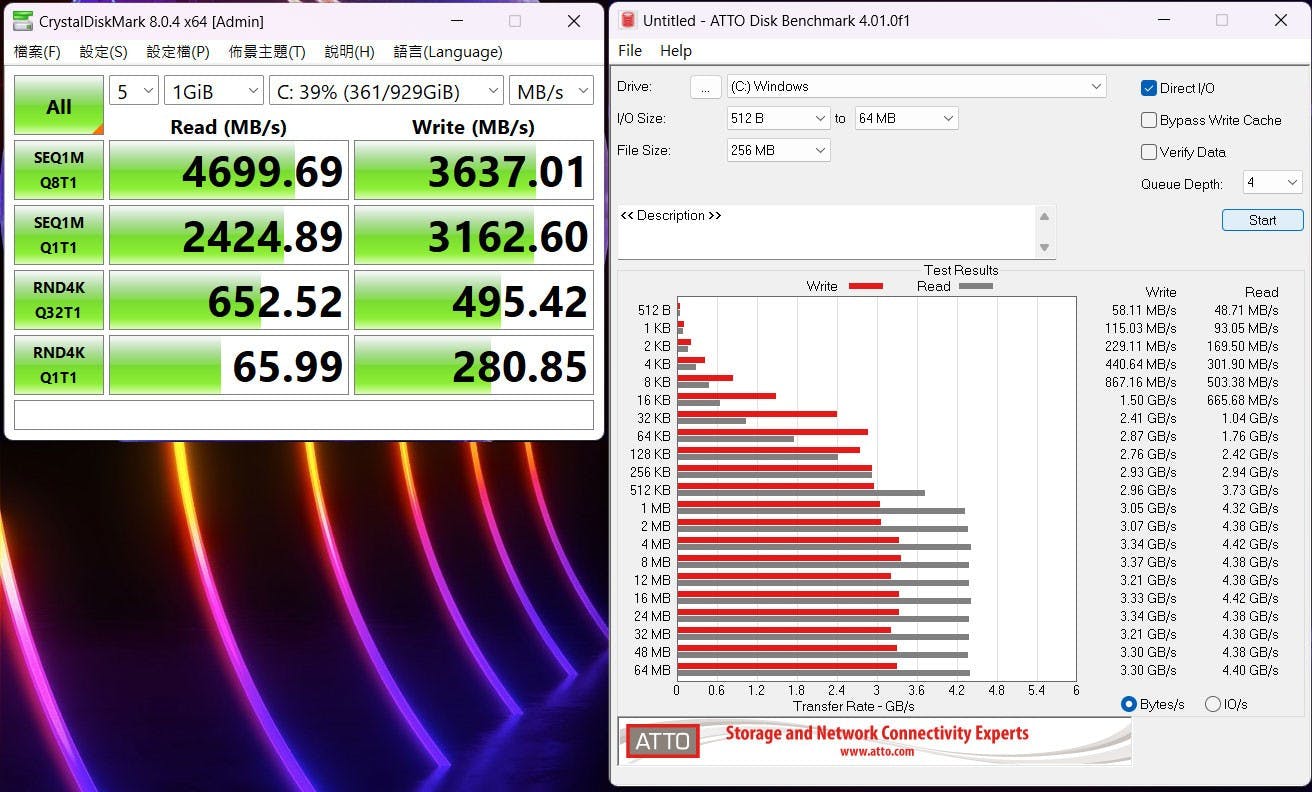

Pulse 15 定位為主流等級的電競筆電,在規格配置方面自然有一定的實力,搭載第 13 代 Intel Core i7-13700H 處理器採用了 6 P-core + 8 E-core 的 14 核心 20 執行緒混合架構,L3 快取記憶體也達 24MB,並擁有 45W 的最大 TDP,同時也採用 DDR5-5600 記憶體與 PCIe Gen4 x4 SSD 的組合,為資料存取、處理的高效率打下紮實的基礎。

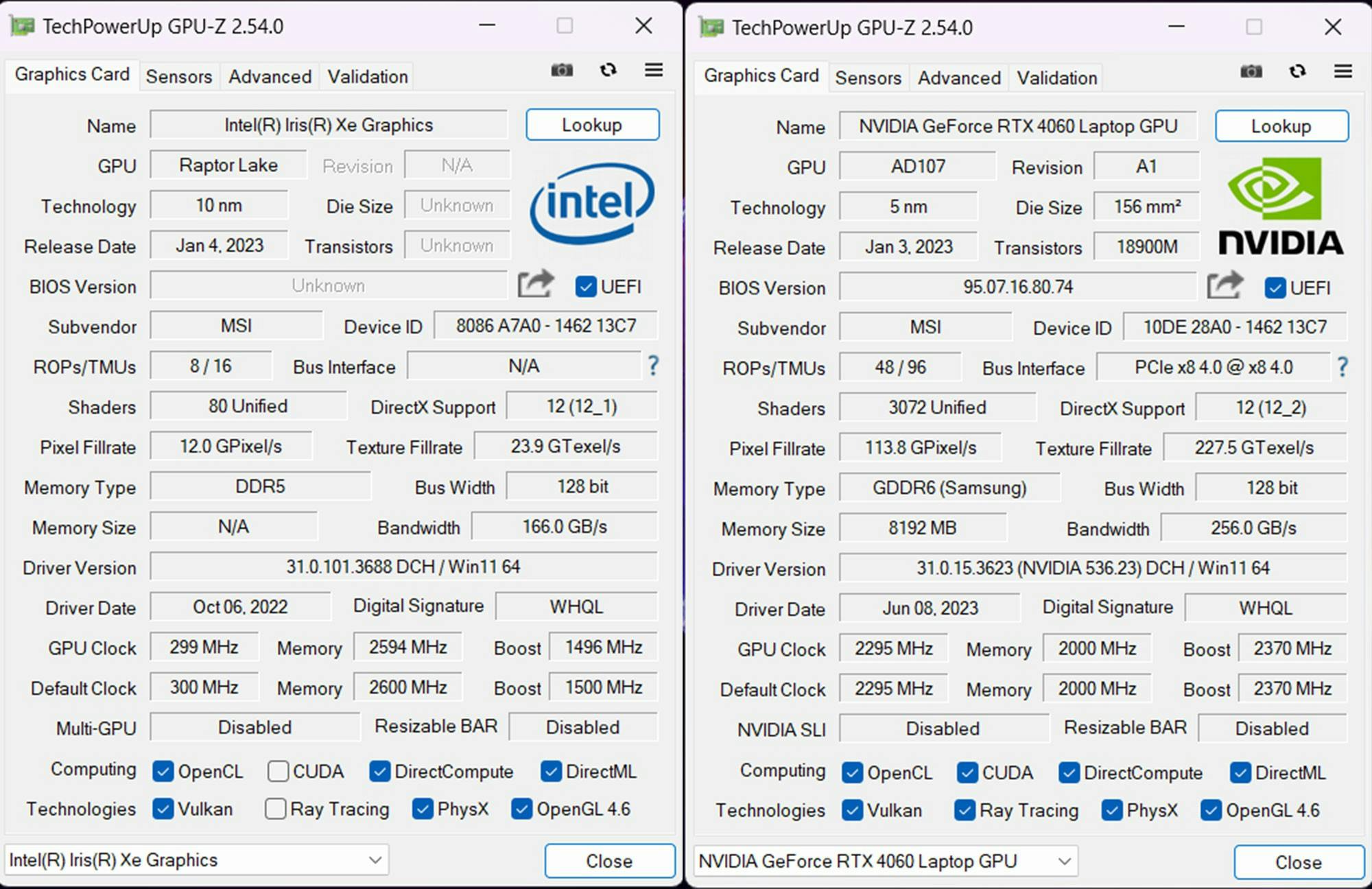

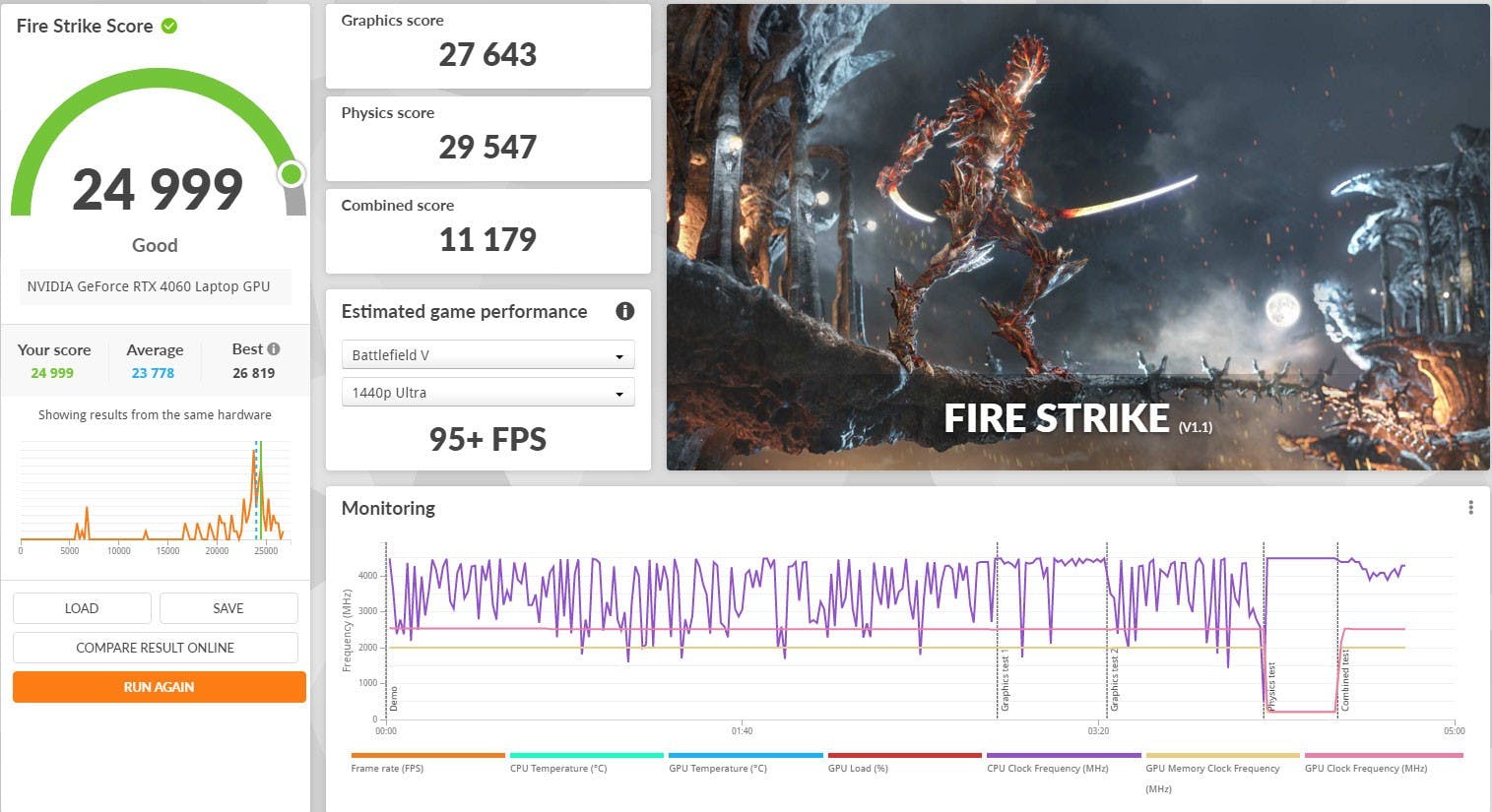

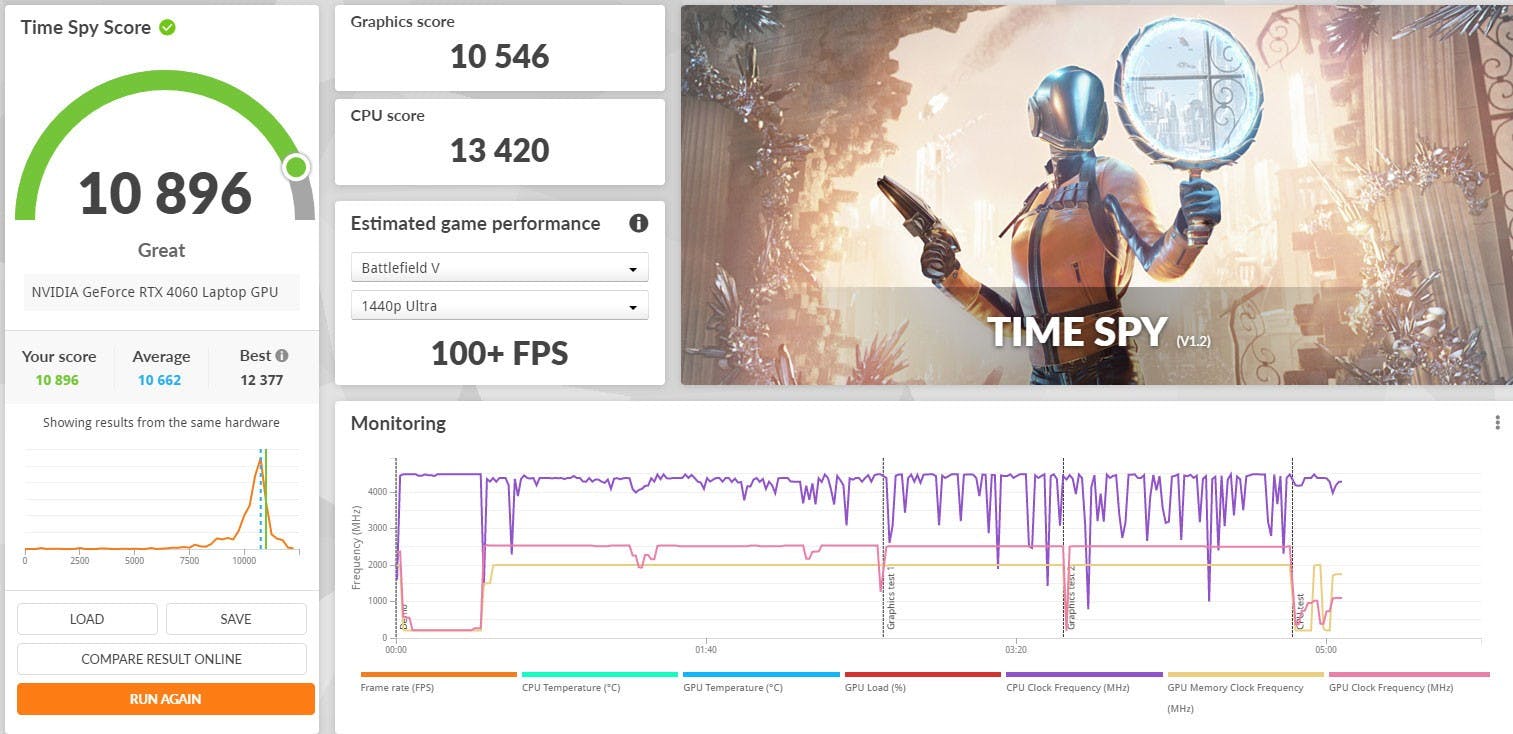

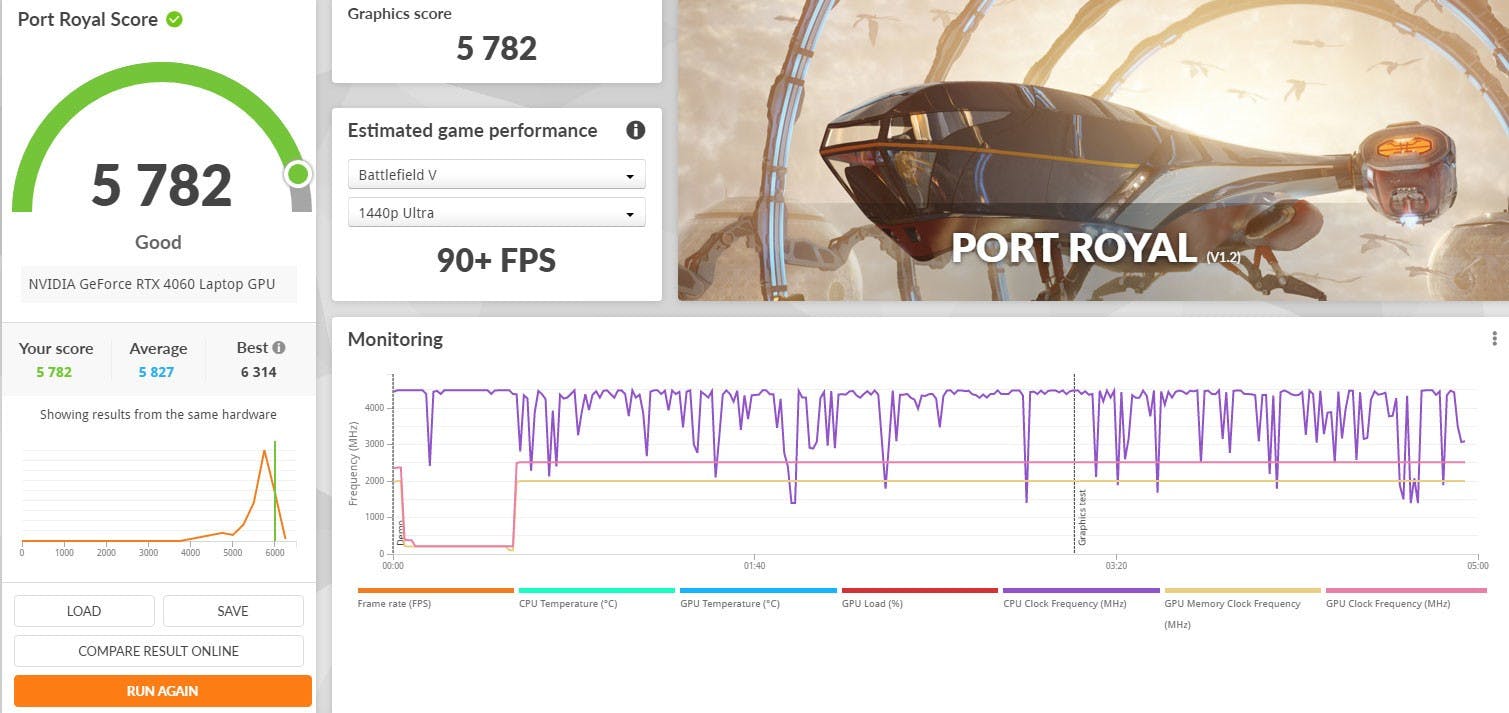

另外 Pulse 15 還配置了 NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 筆記型電腦GPU,擁有最高 140W 的最大功耗,也是今年電競筆電中的主流配置,全新的 Ada Lovelace GPU 架構為即時光線追蹤與 AI 運算帶來了大幅度地提升,因此最新的 DLSS 3 技術也能在遊戲支援的情況下,以即時畫格生成的方式,為動態幀數帶來顯著的提升。

▲ 透過 GPU-Z 可看到 Pulse 15 搭配了 Intel Iris Xe Graphics 的整合型 GPU,以及 NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6 筆記型電腦 GPU,擁有 3072 個著色器,運行時脈為 2295 MHz,傳輸頻寬為 256 GB/s。

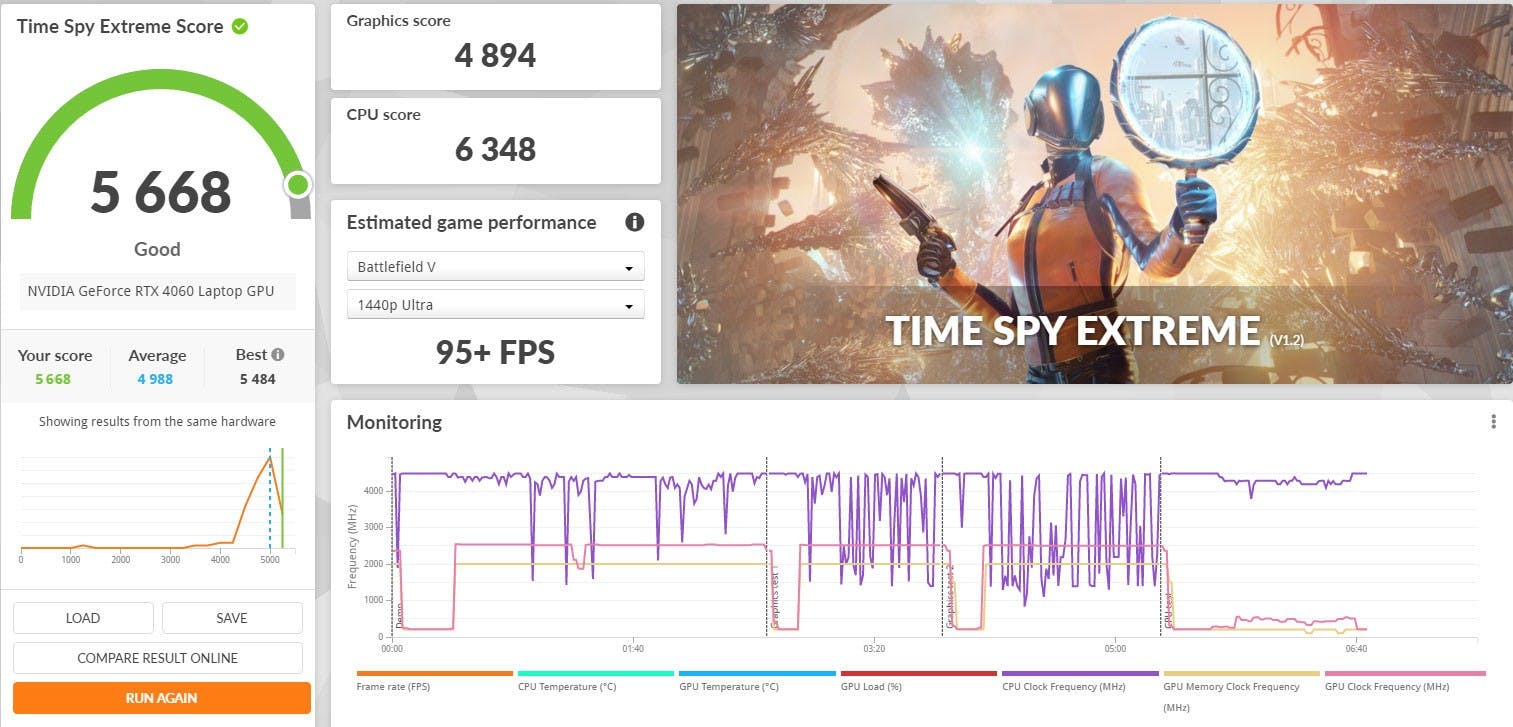

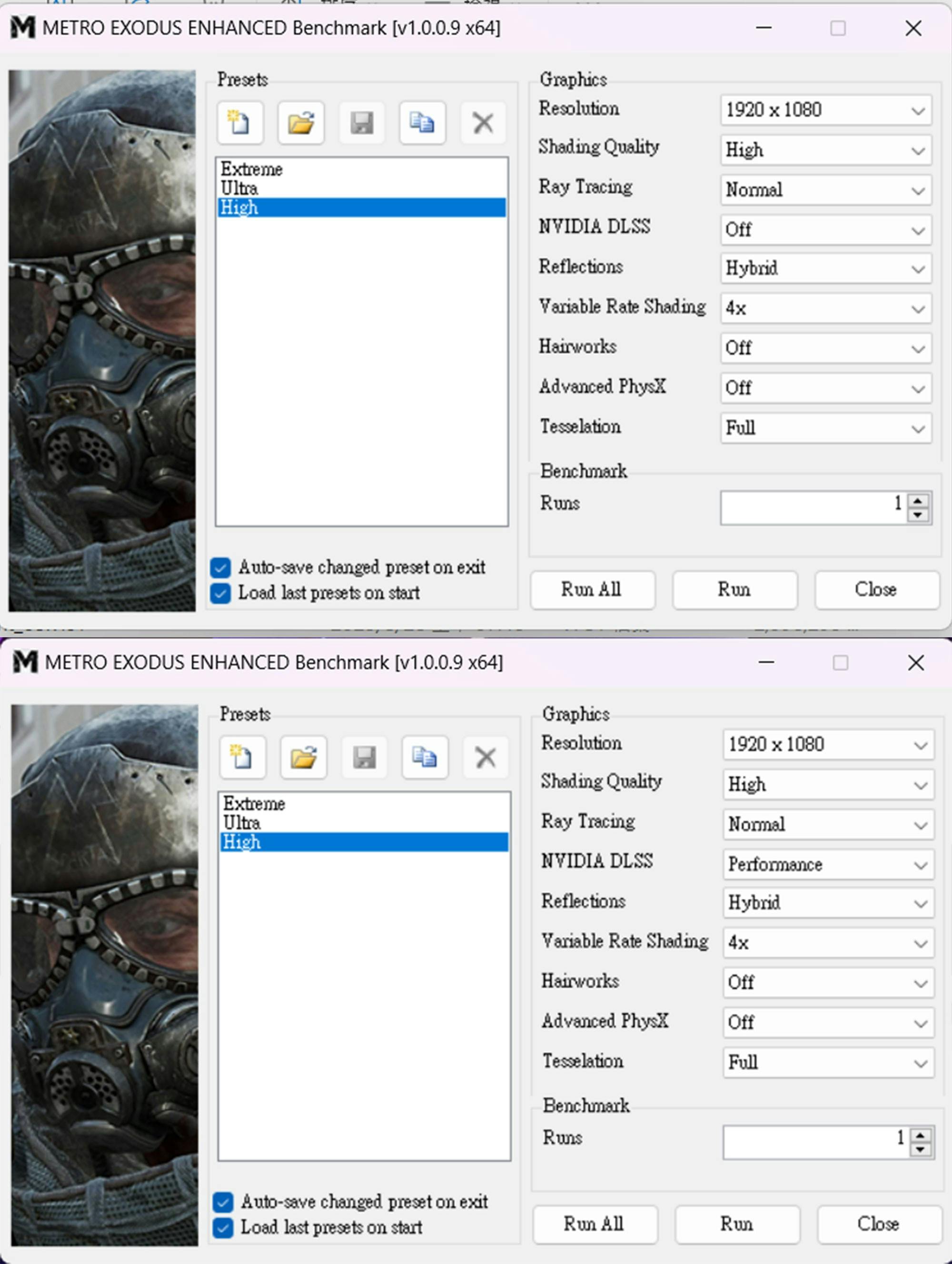

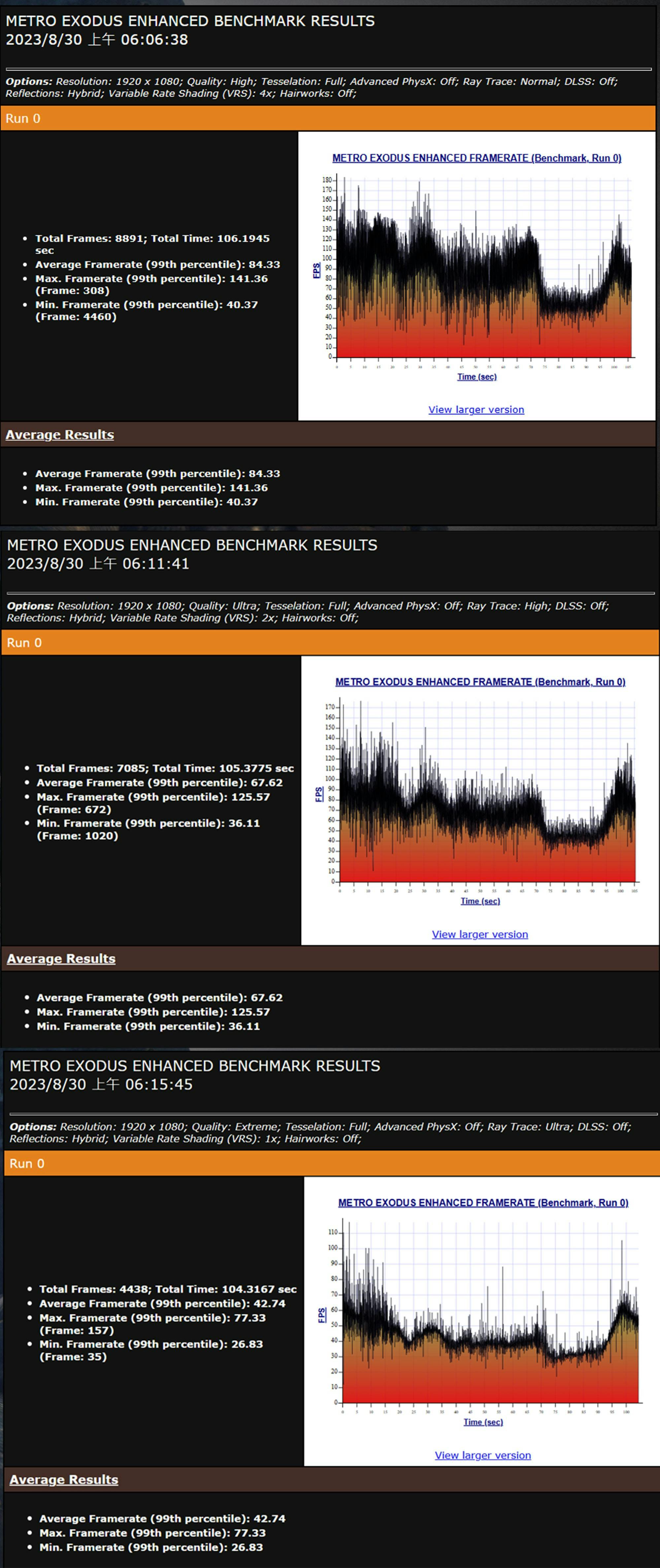

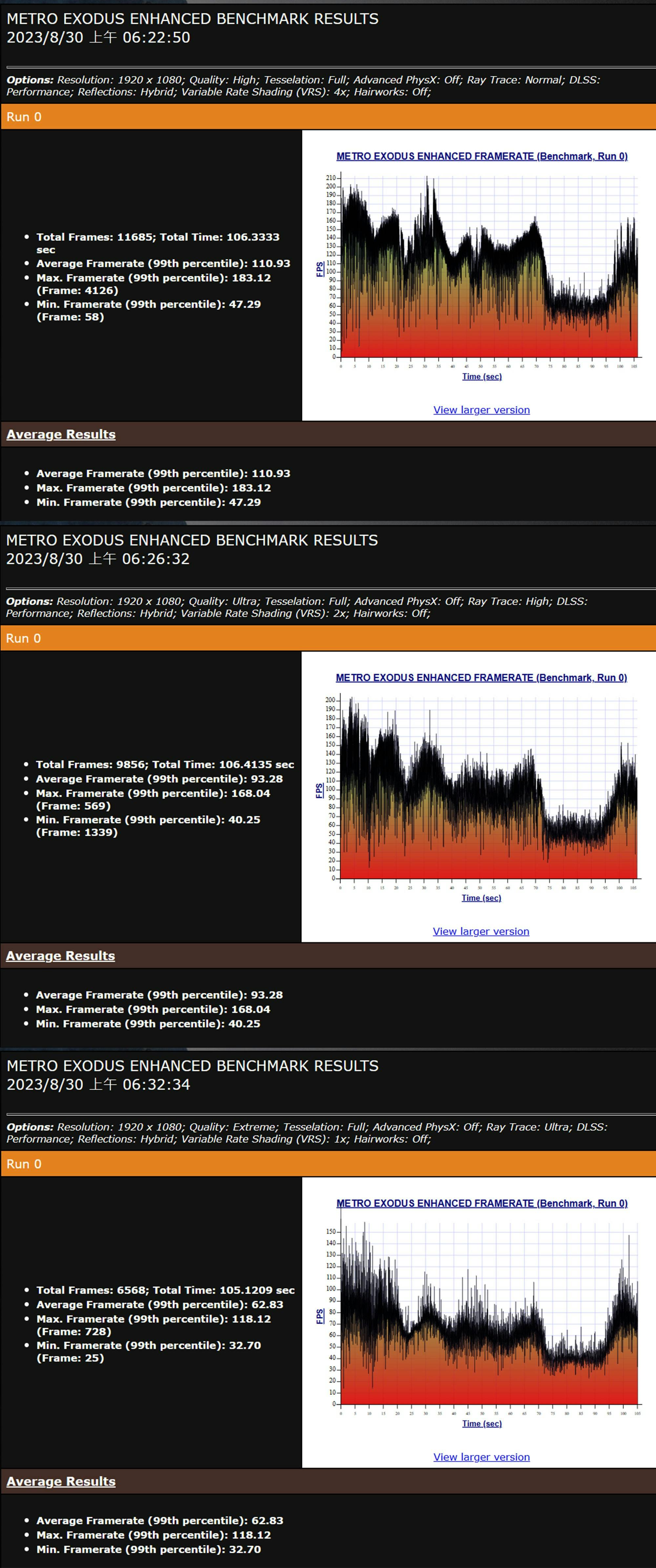

遊戲實測

為了進一步了解 Pulse 15 在實際遊戲運行的表現,接下來我們選擇幾款具指標性的遊戲大作,並分別以內建的基準測試工具,實測 Pulse 15 在未開啟 DLSS 功能前後的效能表現差異,其中《戰慄深隧:流亡》支援的是先前的 DLSS 版本,而《電馭叛客 2077》與《極限競速:地平線 5》則是支援最新的 DLSS 3 技術。

033

▲ 實測後可以看到,圖上為關閉 DLSS 時的成績,平均 FPS 為 33.78,而開啟 DLSS 畫格生成後,平均 FPS 上升至 92.28,提升將近三倍之多。

034

▲ 在《極限競速:地平線 5》將解析度設定為預設的 Full HD 並關閉垂直同步,畫面設置為「超高」,同樣在關閉與開啟 DLSS 與畫格生成(Frame Generation)功能的情況下進行跑分比較。

內建軟體工具介紹

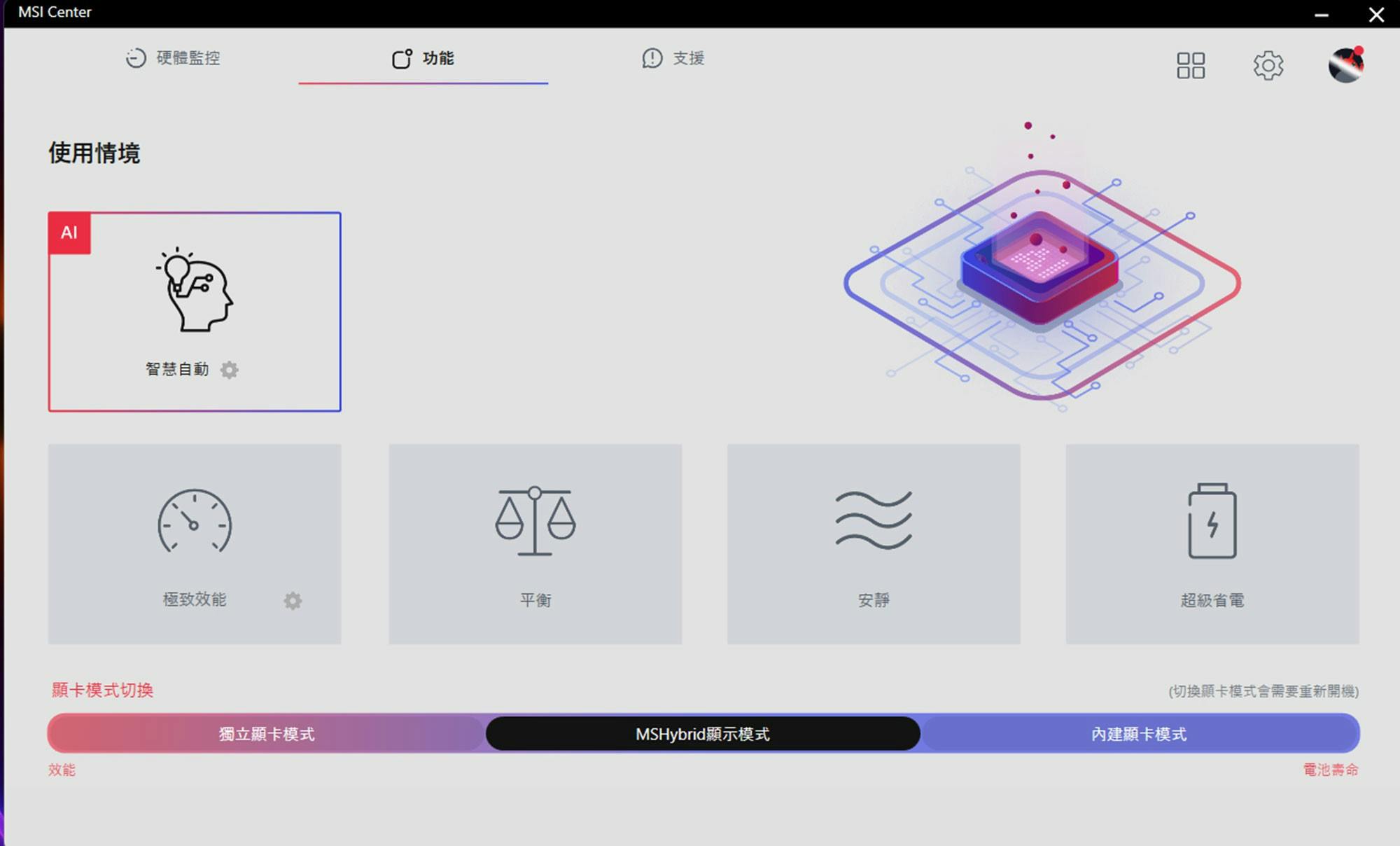

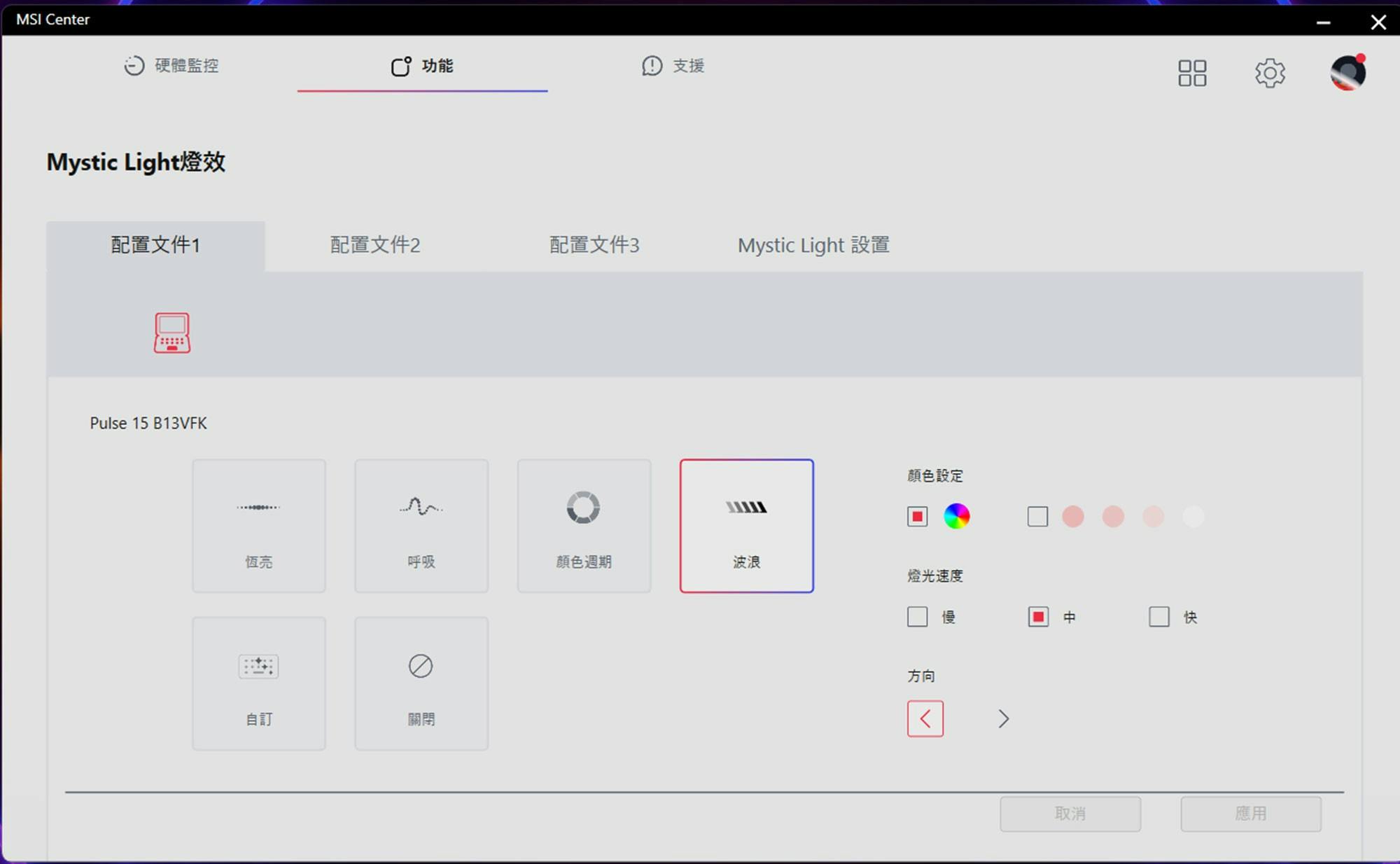

對於 MSI 筆電的使用者來說,內建的 MSI Center 應該相當熟悉,而這套一站式工具在近幾年的整合也漸趨成熟,除了基本的系統監測與效能調校功能,以模組化擴充為概念的功能集, 讓使用者能夠自行決定搭配想要的輔助工具。

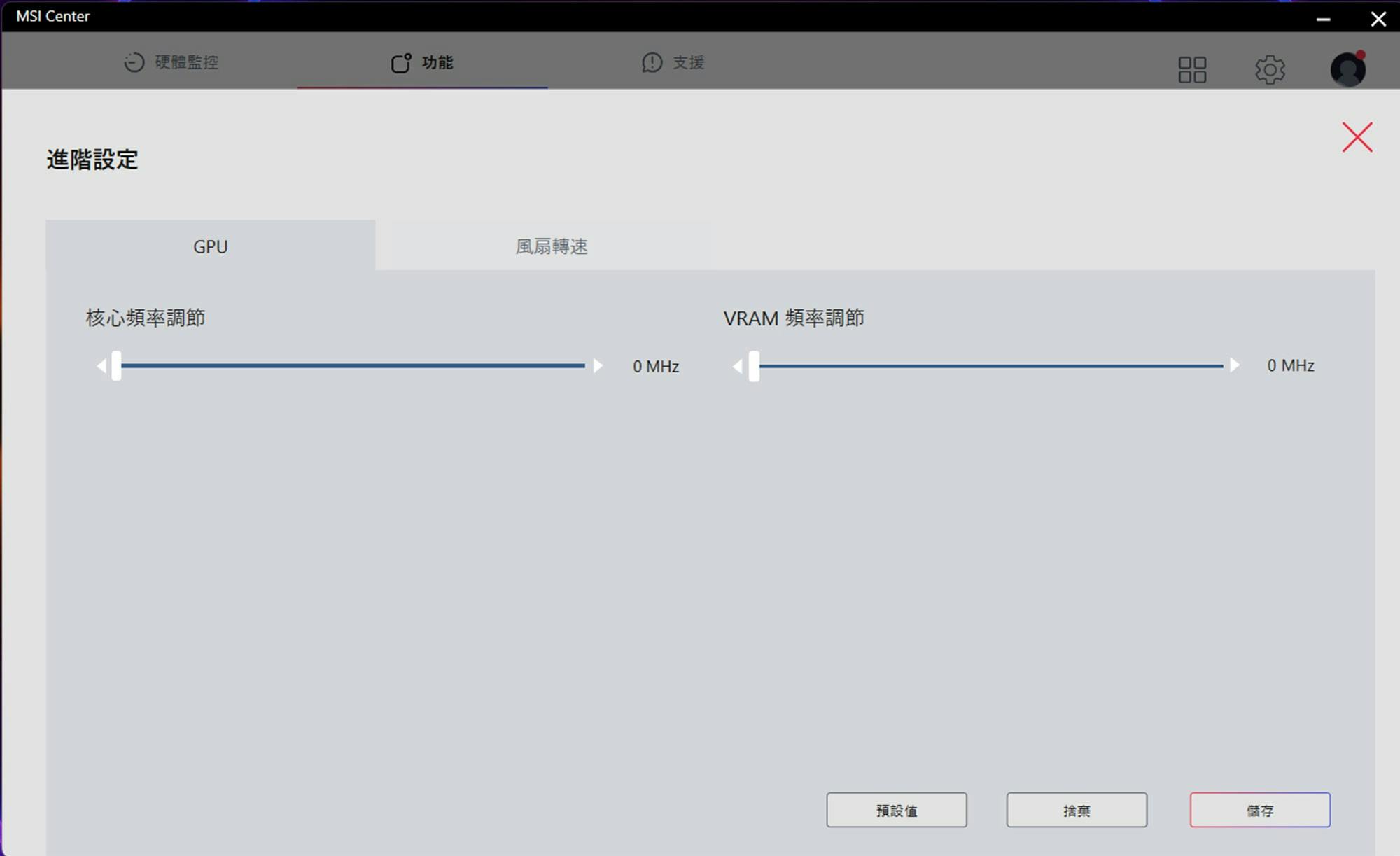

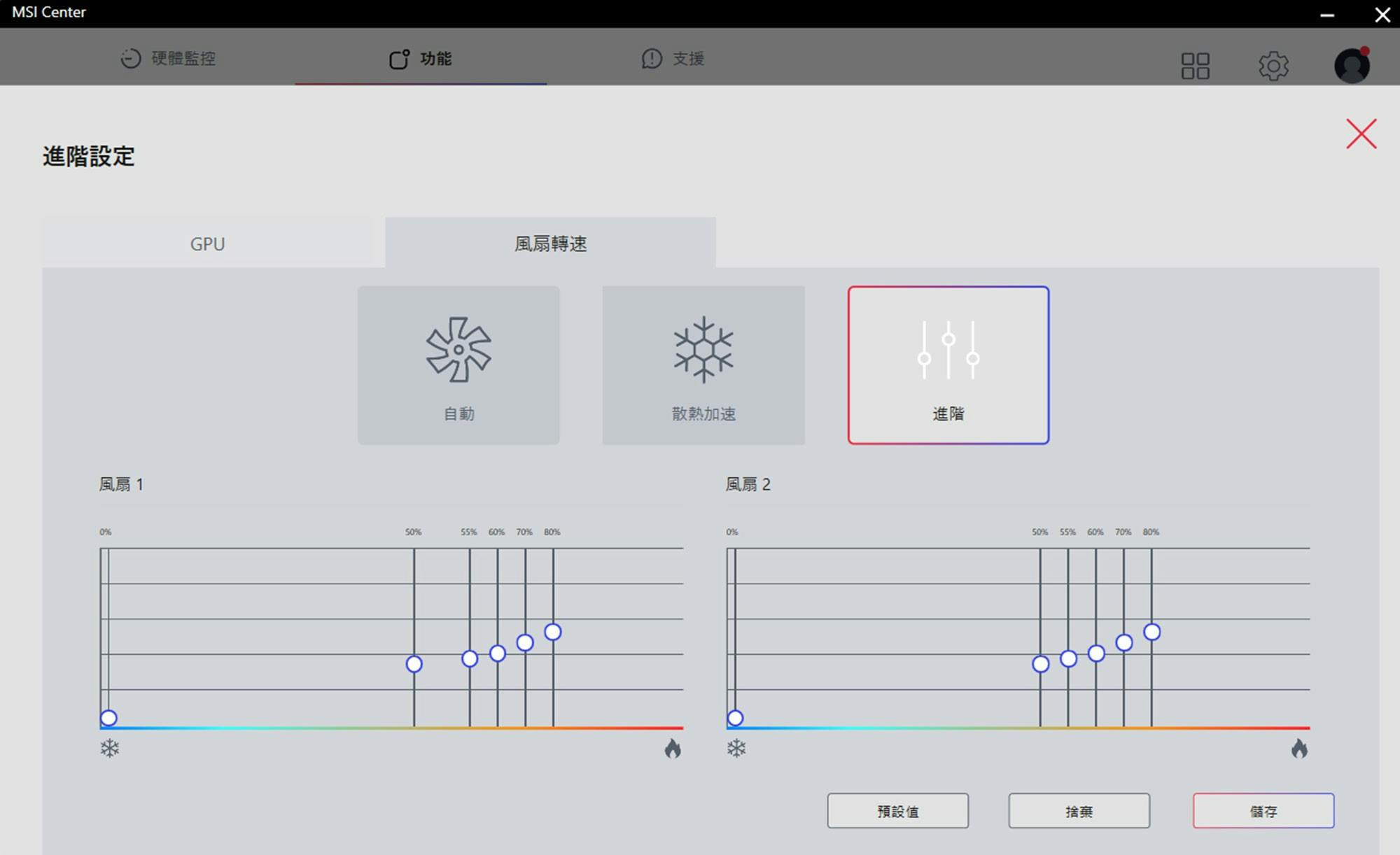

而 Pulse 15 所配置的 NVIDIA GeForce RTX 4060 筆記型電腦 GPU 也支援「獨顯直連」的功能,除了預設的 MSHybrid 顯示模式可以自動依照使用需求在內顯與獨顯之間切換,還能透過 MSI Center 的「使用情境」功能,切換至獨立顯卡模式,將筆電的最大效能發揮出來,同時也能在進階設計進行 GPU 核心與 VRAM 運行頻率的超頻,並指定風扇運作的效能,來獲得更好的效能表現。

▲ 使用情境可以說是 MSI Center 中的重要功能之一,除了預設的 AI 智慧自動,還有四種不同的運行模式可以切換,顯卡模式切換的功能也整合其中,除了預設的 MSHybrid 顯示模式,想要效能最大化的玩家也能選擇切換至獨立顯卡模式,以顯卡直連的方式提升效能表現。

總結

作為一款面向主流市場的電競筆電,Pulse 15 的整體表現稱得上是可圈可點,在外觀風格上延續 MSI GL 系列以科幻氛圍為主軸所延伸出的獨特設計元素,視覺上相當具辨識度與記憶點,體現正統派的電競風格,而機身細節設計則兼具質感與實用性,像是鍵盤的配置除了四區RGB背光的效果不俗,對於重要的鍵位如 WASD、電源鍵特別以半透明鍵帽來呈現出醒目的燈光效果,更能讓玩家快速定位,全尺寸鍵盤在功能性也更為全面,達 1.7 mm 的鍵程也帶來回饋感更佳的手感;而機身底部的立體蜂巢結構除了視覺上的獨特性,能確保機身墊高而讓進風口保持暢通,更能讓內建的 Cooler Boost 5 散熱系統發揮最大效益。

▲ 今年全新的 Pulse 15 讓人有種既熟悉,又有點新鮮的感受,尤其上蓋的新設計十分討喜,也有極高的辨識度。

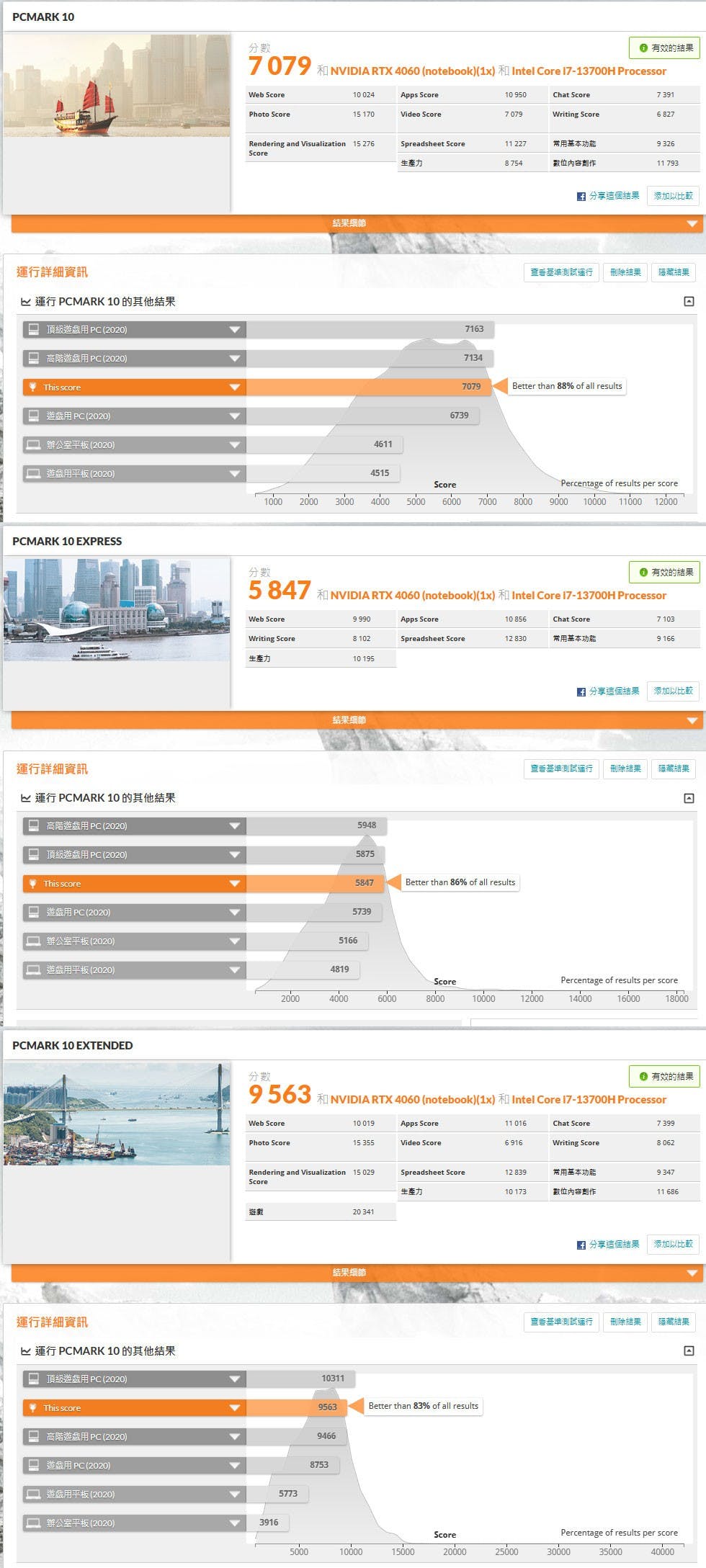

當然,硬體規格的升級絕對是 Pulse 15 的一大重點,既然是中階定位的主流機型,硬體配置與實際效能的表現還是有一定的實力,從前面的效能評測與遊戲實測,不難看出在 3A 級大作運行有著兼具流暢與穩定性的表現。

此外,Pulse 15 所搭載的螢幕規格也有不小的升級,以這次實測的 Full HD 解析度 / 360Hz 更新率的規格來說,都能完美呈現出具流暢度的遊戲畫面,支援 NVIDIA G-Sync 技術與新世代的獨立顯卡強大的性能搭配,更能確保畫面呈現的穩定性。

當然,Pulse 15 所內建 MSI 電競筆電家族標配的 MSI Center 工具也為使用者帶來更全面掌握系統狀態、效能調校的彈性,尤其對於追求極致效能表現的玩家來說,直接切換至獨顯直連功能更能滿足需求,而 MSI Center 中以模組化形式讓用戶自行搭配不同功能模組的功能集也充份體現用戶依個人需求客製設定的便利。

整體來說,Pulse 15 在同級產品中,有著相對出色的硬體配置,在遊戲玩家最基本的效能表現上更是令人滿意,而同系列產品有螢幕更大的 Pulse 17 可以選擇,適合追求大螢幕視覺體驗的玩家選用。