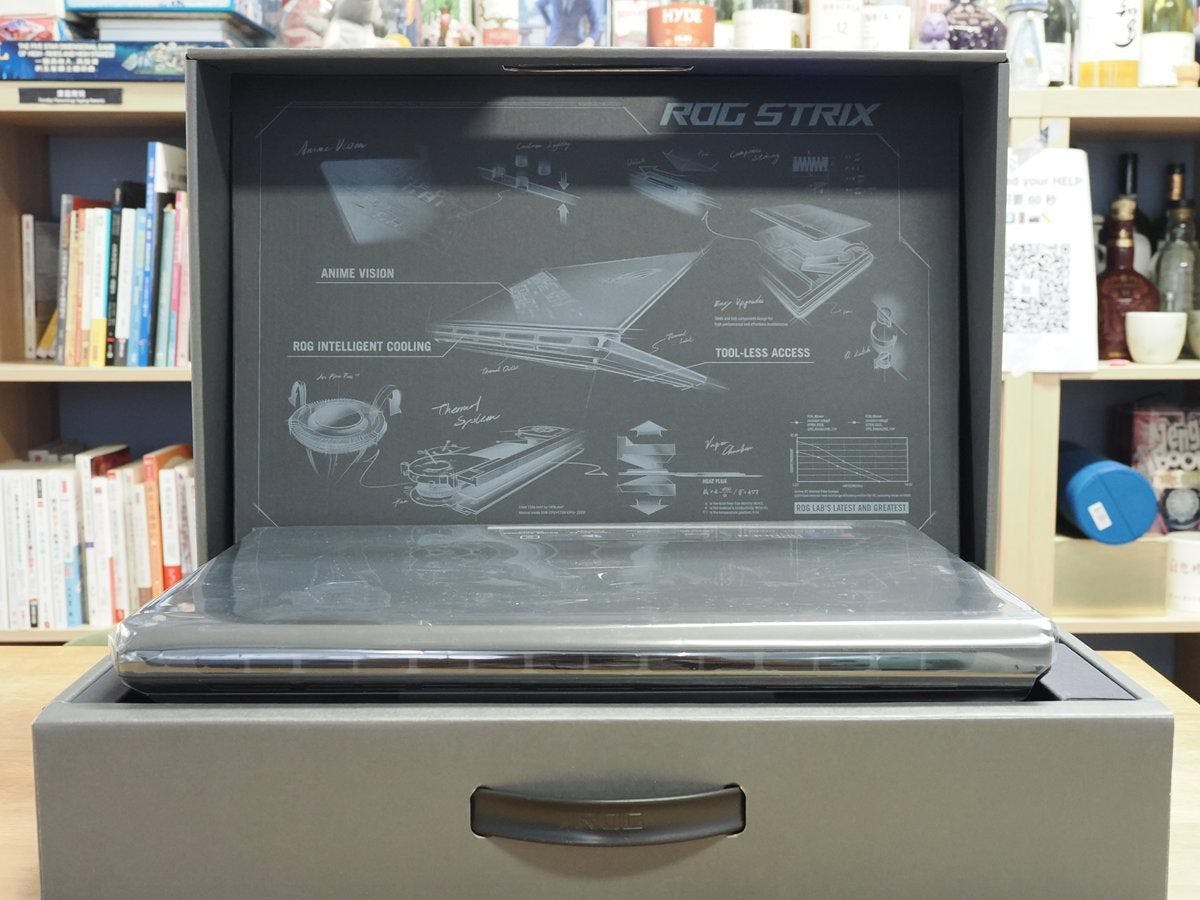

隨著NVIDIA GeForce RTX 50行動版顯示卡機種陸續開賣,各家筆電品牌也紛紛推出首波的高階機型,其中華碩於CES 2025展出的全新設計ROG STRIX SCAR系列也是華碩在第一波所推出的高階機型,除了高規格還結合AniMe Vision上蓋顯示器與Q-latch免工具快拆底板;華碩也提供最頂規的ROG STRIX SCAR 18(G835)供進行評測。

全新極簡風造型與全環繞燈效

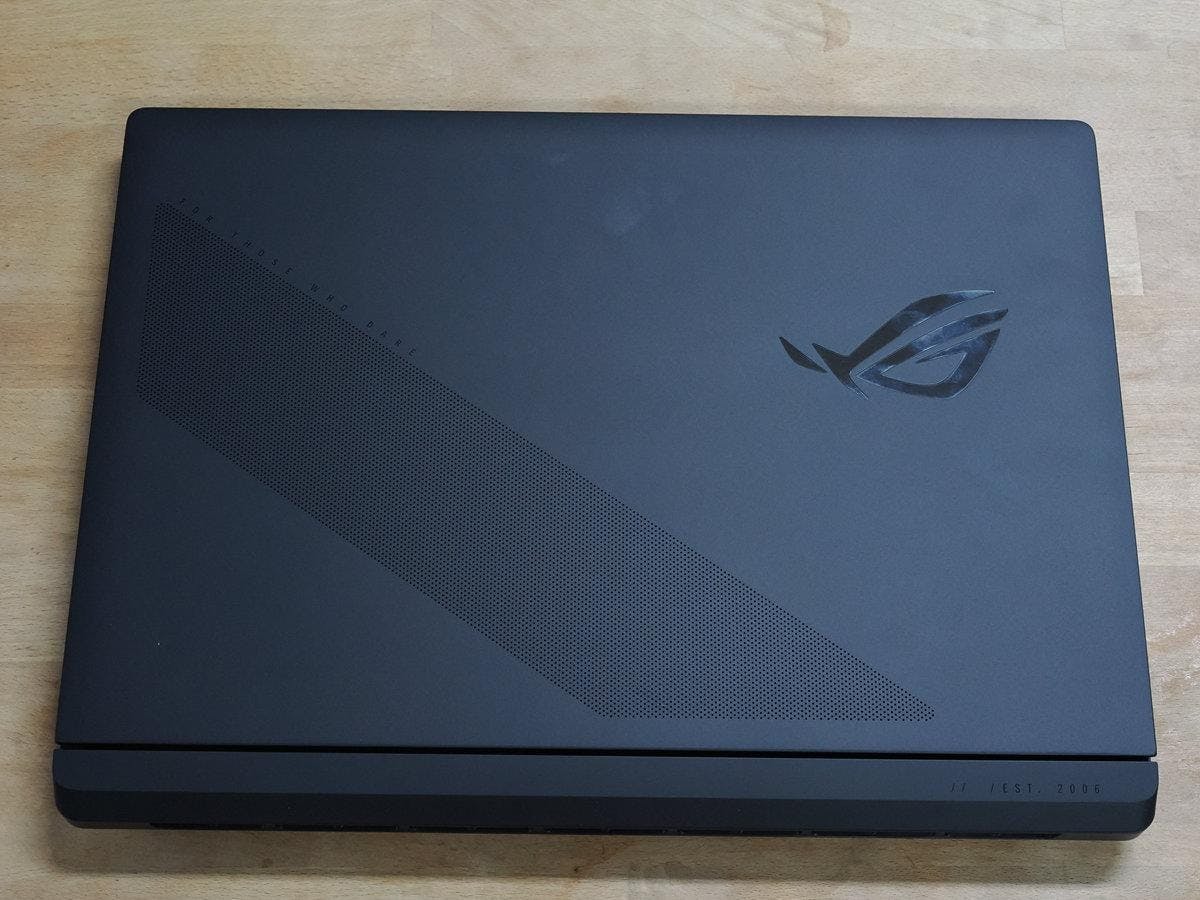

ROG STRIX SCAR 18(G835)相較2024年ROG STRIX SCAR 18(G834)可說是截然不同的新設計機型,外型設計雖同樣以Slash作為設計語言,但除了在上蓋導入原本ROG Zephryus西風之神系列特色的AniMe Vision,也將設計變得更簡約、洗鍊;其中原本側邊三側帶有氣流開孔的設計改為集中在後側開孔,使左右兩側僅剩I/O連接埠,並使原本集中在前方的Aura RGB光效升級全環繞式,使任何方向的底面都能均勻地獲得光效照明,並創造懸浮的視覺效果。

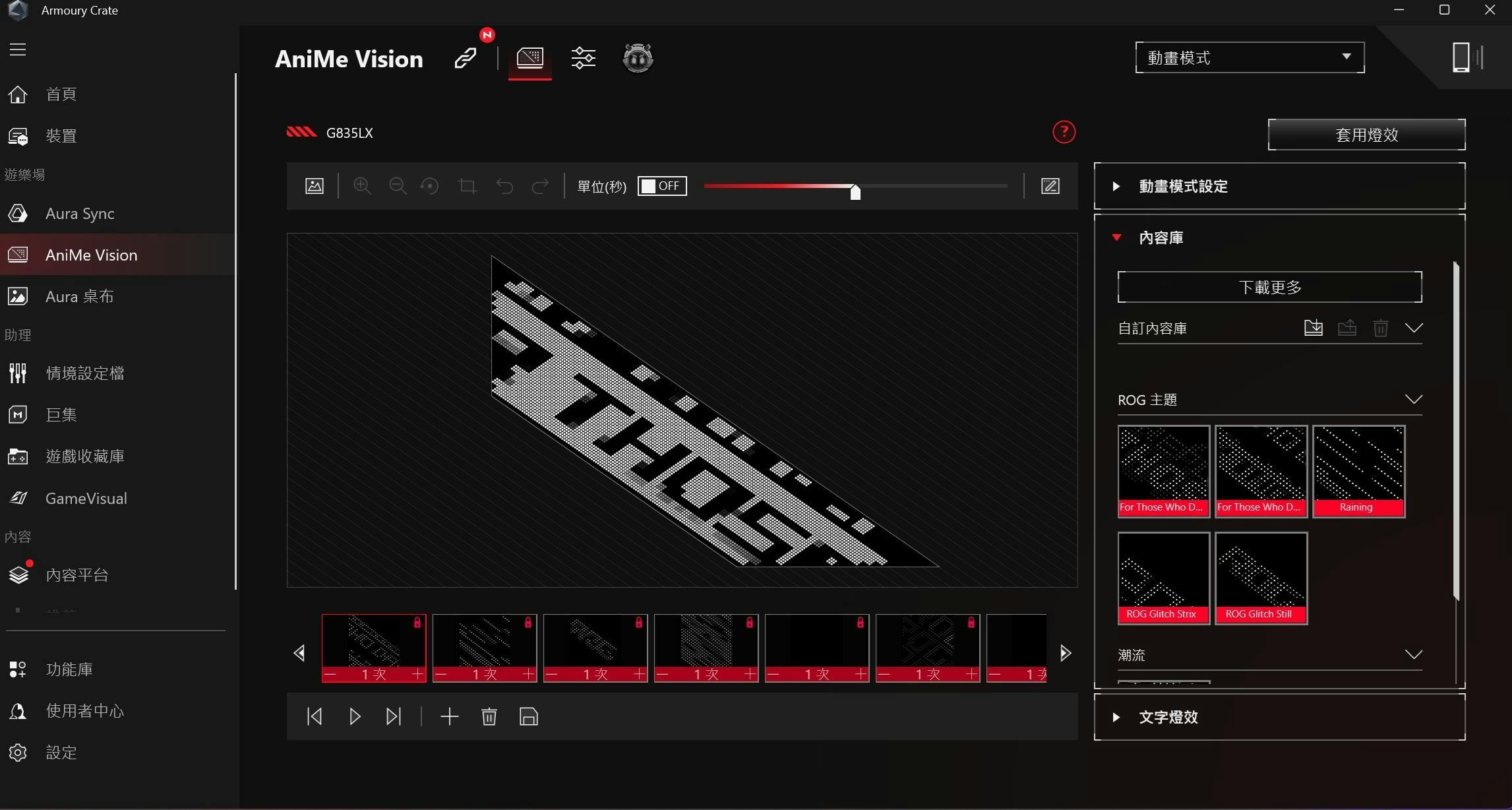

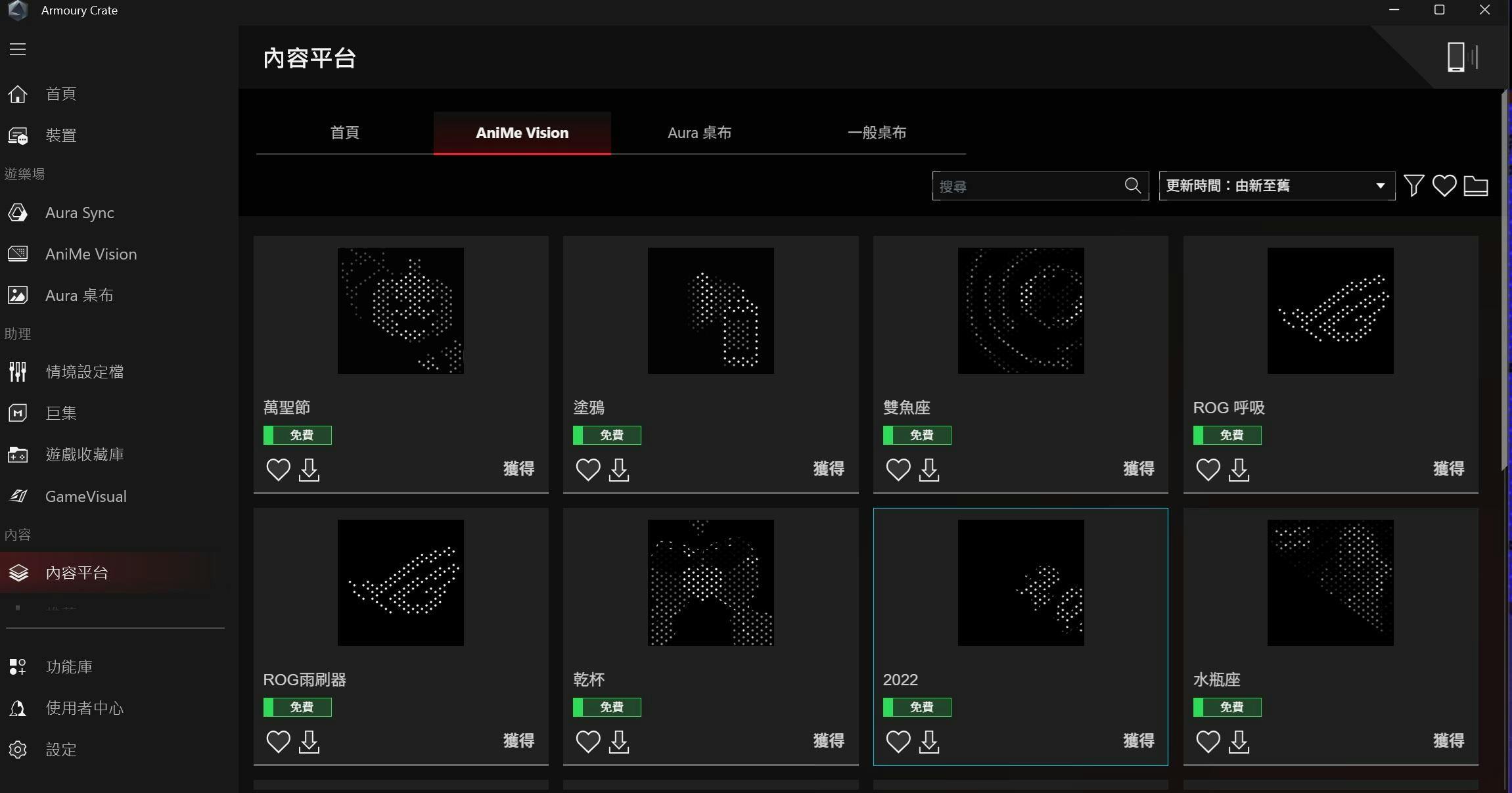

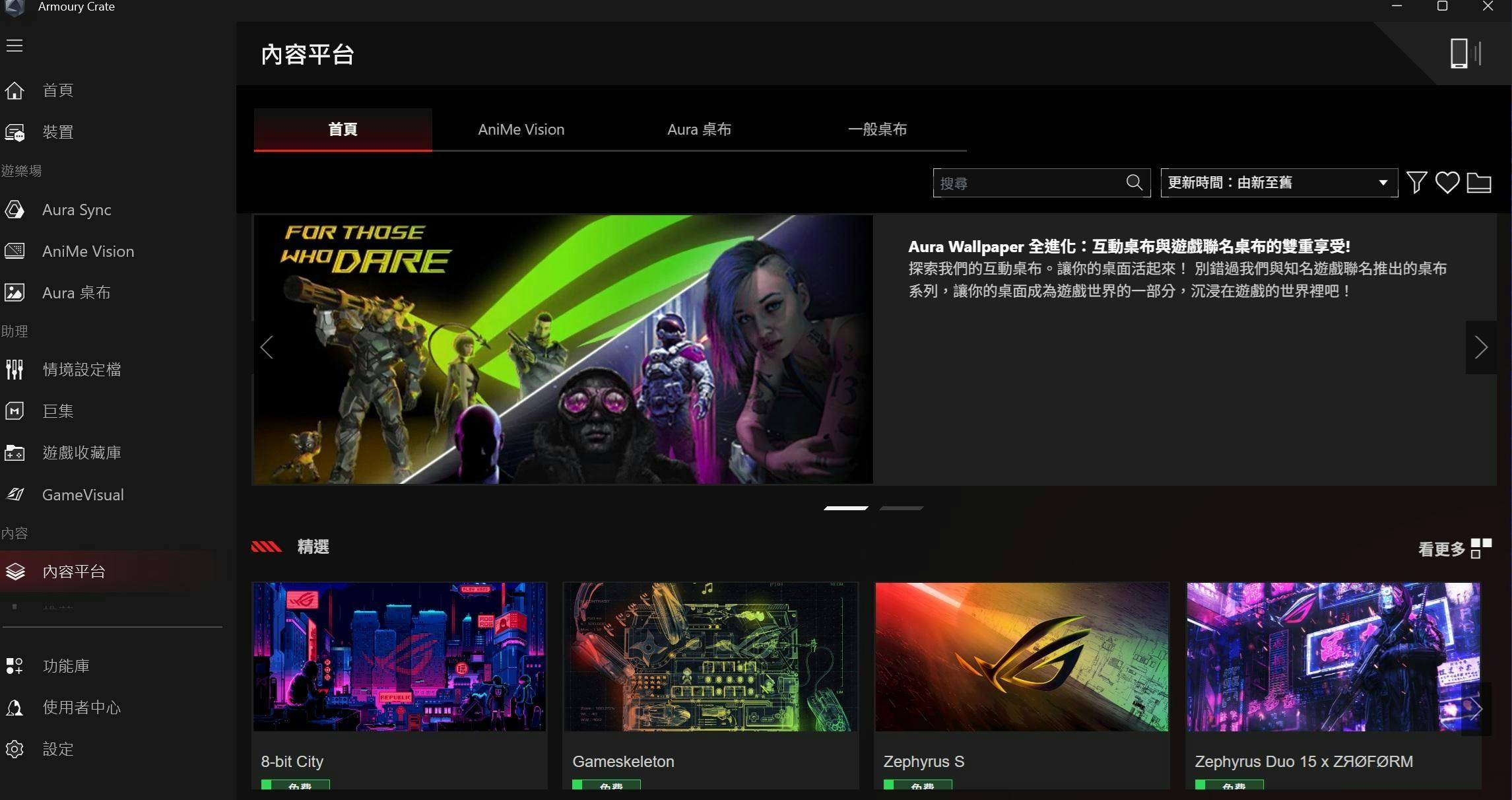

ROG STRIX SCAR 18(G835)在上蓋保有ROG電競之眼的RGB光效,但將斜紋設計結合AniMe Vision設計呈現各具特色且可更性化的視覺效果;ROG STRIX SCAR 18(G835)的上蓋由810個LED與8,535個精密切孔呈現白色斜紋點陣螢幕,除了內建的多項動畫,也可匯入GIF檔案,尤其若參加電競派對或是當成DJ數位音樂轉盤主機,更可透過AniMe Vision進一步成為現場矚目的焦點,但當需要低調十,僅需啟動暗影模式,又是另一種低調簡約的風格。

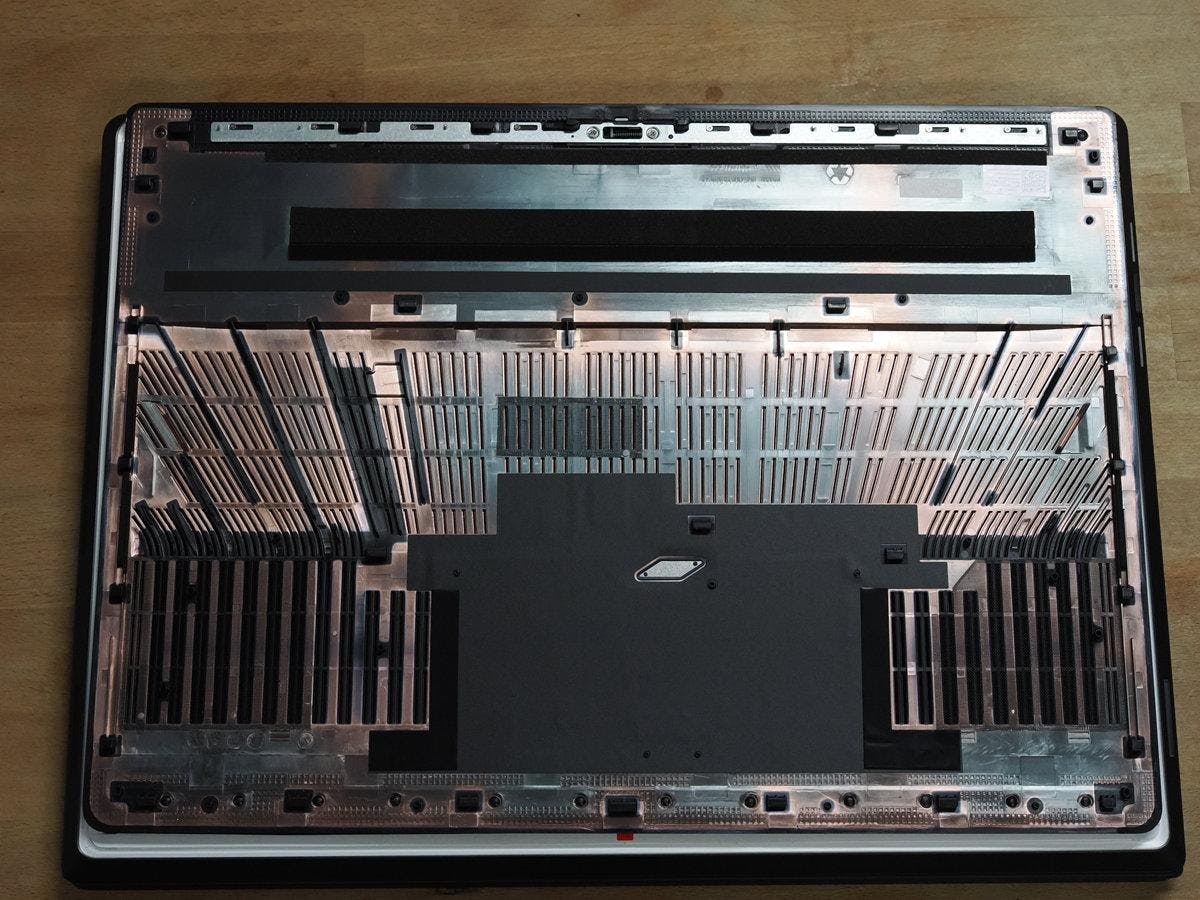

翻到ROG STRIX SCAR 18(G835)底面,不同於低調的上蓋設計,ROG STRIX SCAR 18(G835)在底部更明顯的結合遊戲、電影與動漫文化的電競語彙設計,把類似星際大戰電影片頭的文字效果與ROG STRIX的字體與氣流開孔結合,呈現有逗趣且玩家一看就會會心一笑的個性風格。另外由於筆者的機器為側式機種,原本長條型的位置應該是產品的規格序號標籤。

底板免工具即可打開升級儲存或清潔風扇

此外,如同當前中大尺寸高階電競筆電都會保有一定的升級設計,ROG STRIX SCAR 18(G835)也提供2條PCIe Gen 4M.2 2280插槽與2條DDR5 SO-DIMM插槽;然而不同於過往筆電需要轉開大量螺絲,除了費時還有螺絲容易不見或是因為長短不同誤鎖的問題(筆者曾收過被前一手測試者因為長度不對鎖到滑牙的測試機),ROG STRIX SCAR 18(G835)採用全新的Q-Lauch快拆設計,使用戶在升級儲存或清理風扇灰塵更為簡單。

要打開ROG STRIX SCAR 18(G835)的底板很簡單,只要先把底部下方的卡扣向左滑動透出底下紅色的向下箭頭指示,再依據箭頭方向把底板向下推,就會看到原本黑色的開孔變成紅色,此時就已經可把底板取下,要蓋上也只要把程序反向操作即可;相較筆者遇過的螺絲固定傳統底板設計,除了少了拆卸大量螺絲的困擾,底板也沒有需要掰開卡榫的問題,也降低拆裝不小心毀損底板卡榫的風險。

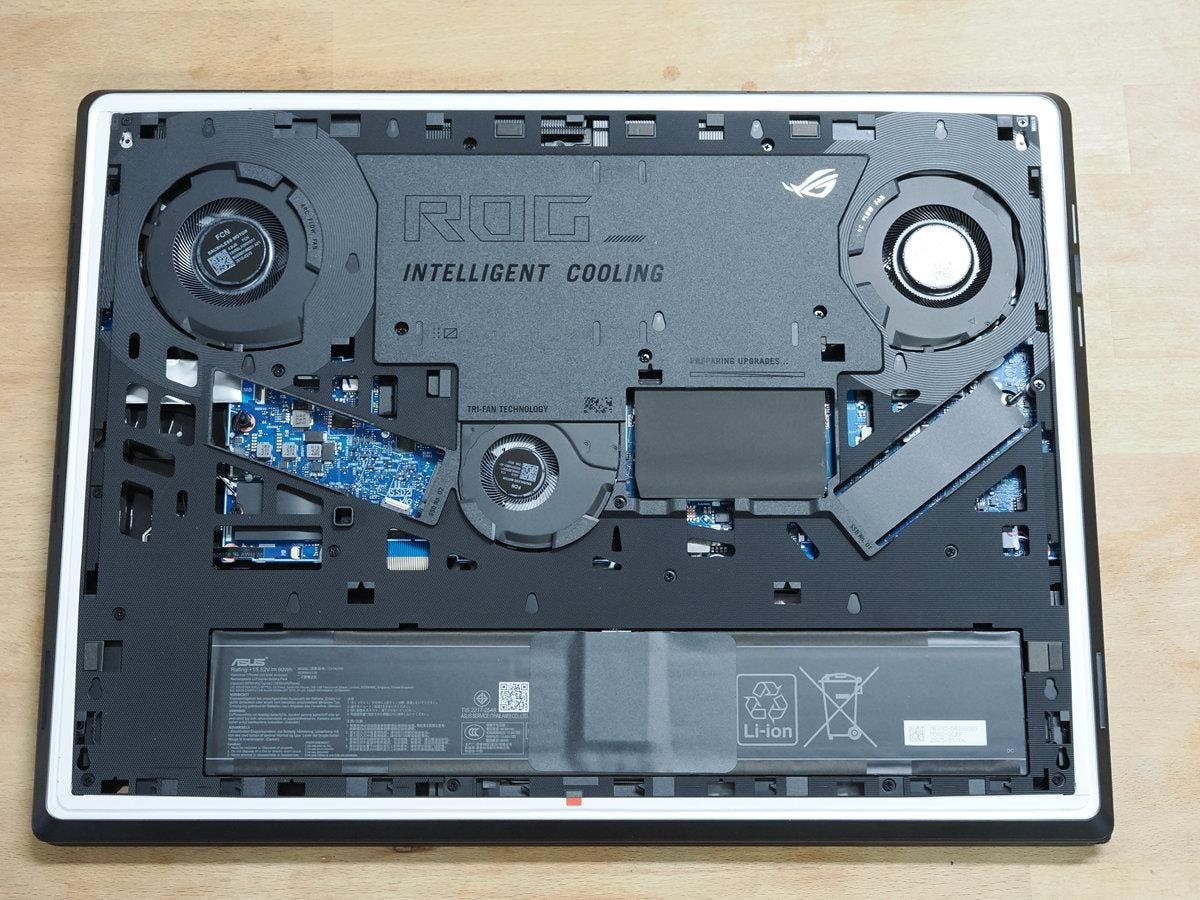

卸下底板後的ROG STRIX SCAR 18(G835)也同樣別有洞天,不同於一般筆電把底板拆下會看到PCB與一大堆的跳線,ROG STRIX SCAR 18(G835)利用一塊額外的飾板蓋住大部分的面積,讓筆者想到現在汽車的引擎室也是利用飾蓋蓋住多數的雜亂一樣;ROG STRIX SCAR 18(G835)僅留下電池、M.2 SSD插槽、DDR5 SO-DIMM插槽與風扇,其中可看到ROG STRIX SCAR 18(G835)導入三風扇設計,散熱架構部分後面會再提到。

華碩設計團隊也在ROG STRIX SCAR 18(G835)的可升級元件導入來自華碩主機板的Q-Lauch快拆設計,除了原本就是採用快拆插槽的DDR5-SO DIMM,M.2插槽也採用免螺絲的Q-Lauch卡榫設計,使用螺旋的方式即可固定M.2 SSD;不過在選擇第二條M.2 SSD插槽的SSD時,筆者則建議盡量找運作發熱較低的後期PCIe Gen 4 SSD,此外其空間可能也能容納一些市面上為遊戲掌機設計的第三方超薄銅質M.2 SSD散熱片。

絕美2.5K Mini LED背光ROG Nebula面板

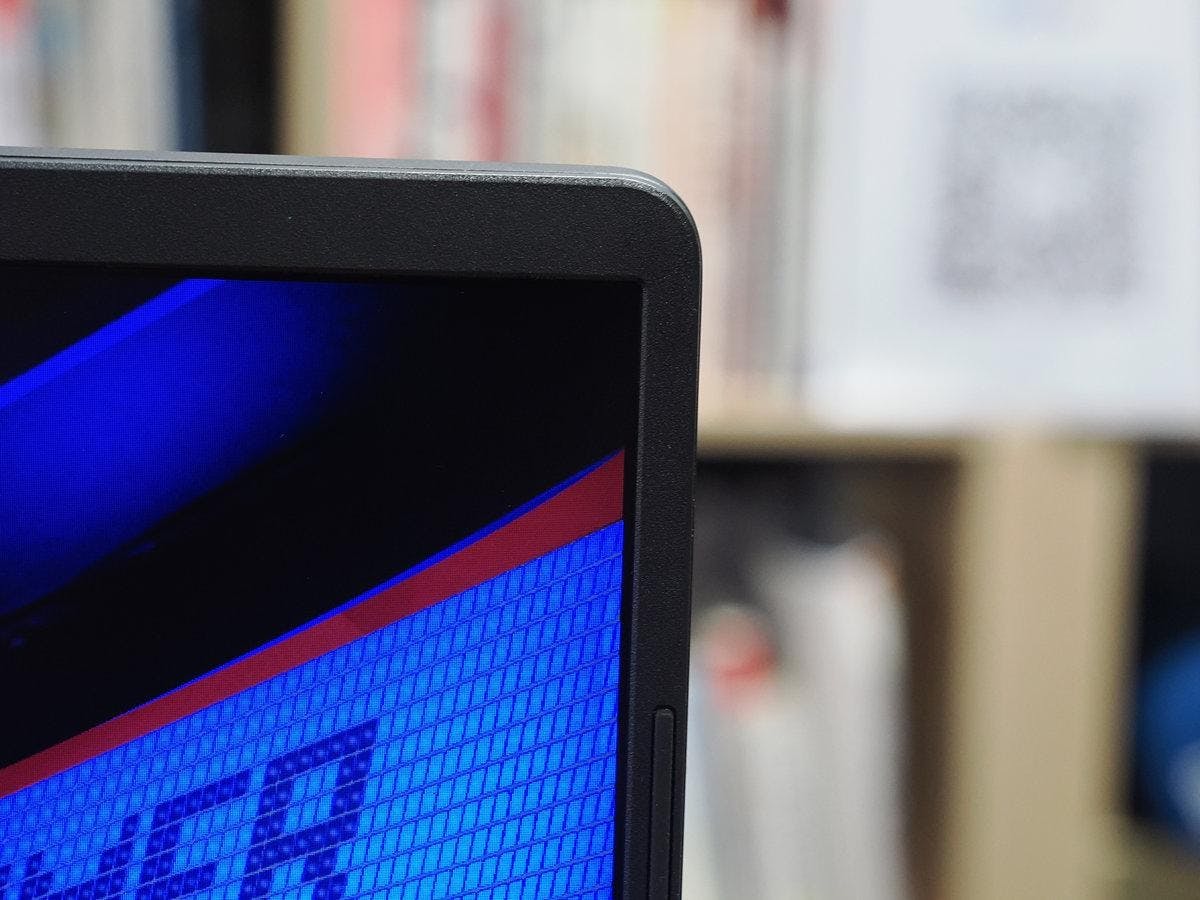

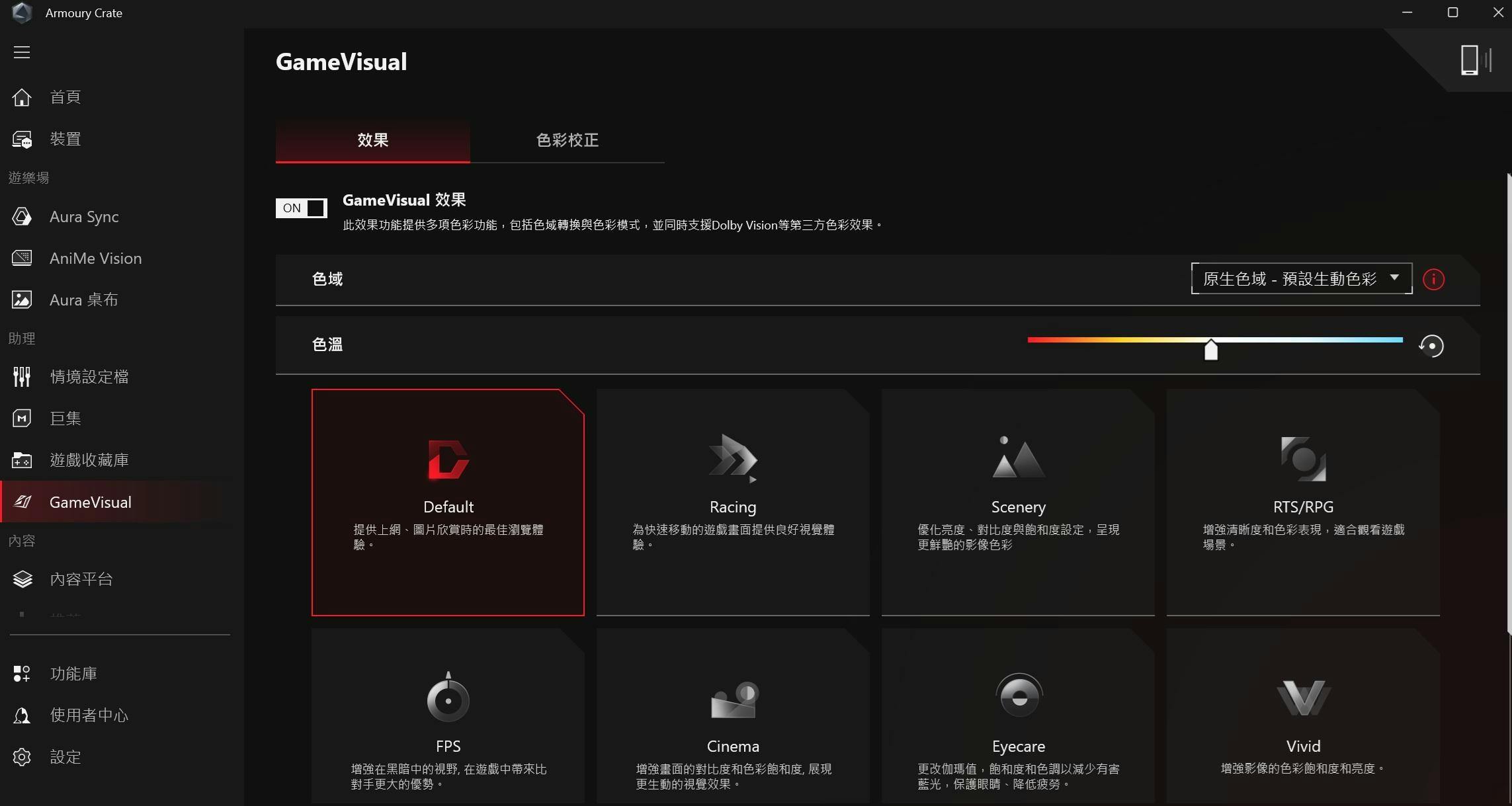

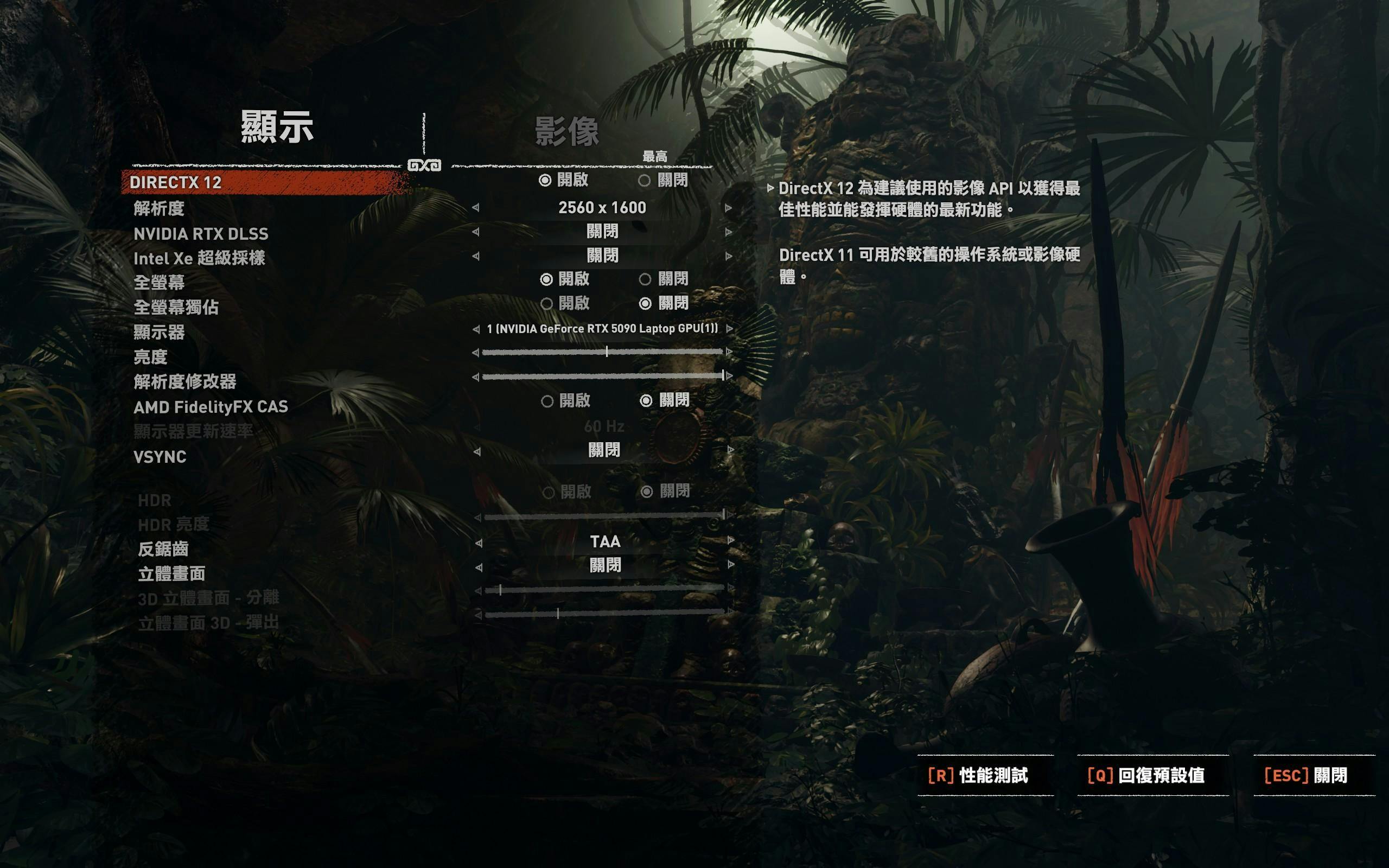

雖然規格上ROG STRIX SCAR 18(G835)與前一代的ROG STRIX SCAR 18(G834)同為2.5K 240Hz、3ms反應時間的Mini LED背光ROG Nebula面板,不過華碩強調經過升級,有超過2,000個調光區域與1,200nits的峰值亮度,並具備100% DCI-P3廣色域、通過Pantone 認證,還搭載了明室對比(ACR) 技術,可呈現出現的色彩表現;此外也不免俗地具備NVIDIA Advanced Optimus的免重開機MUX獨顯直連開關技術,同時也獲得NVIDIA G-Sync加持。

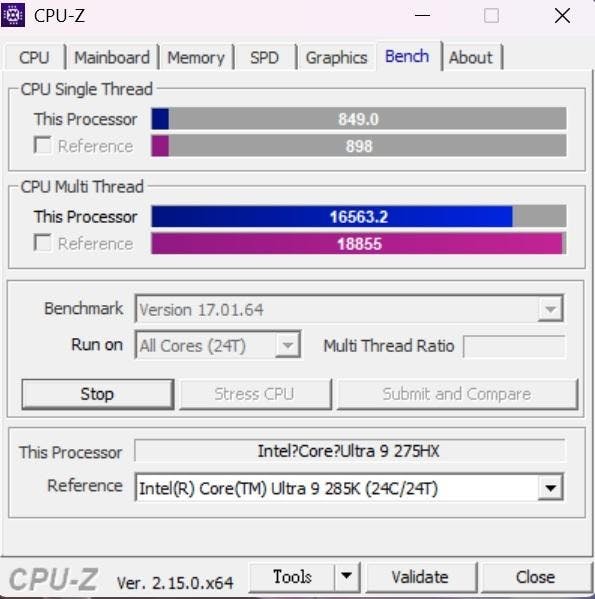

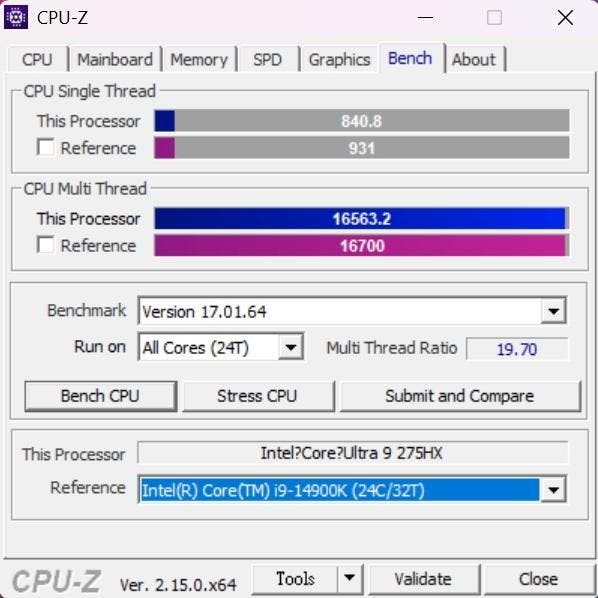

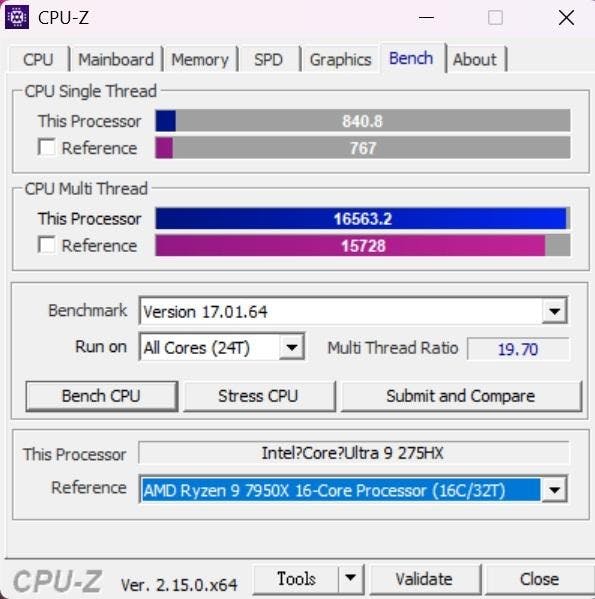

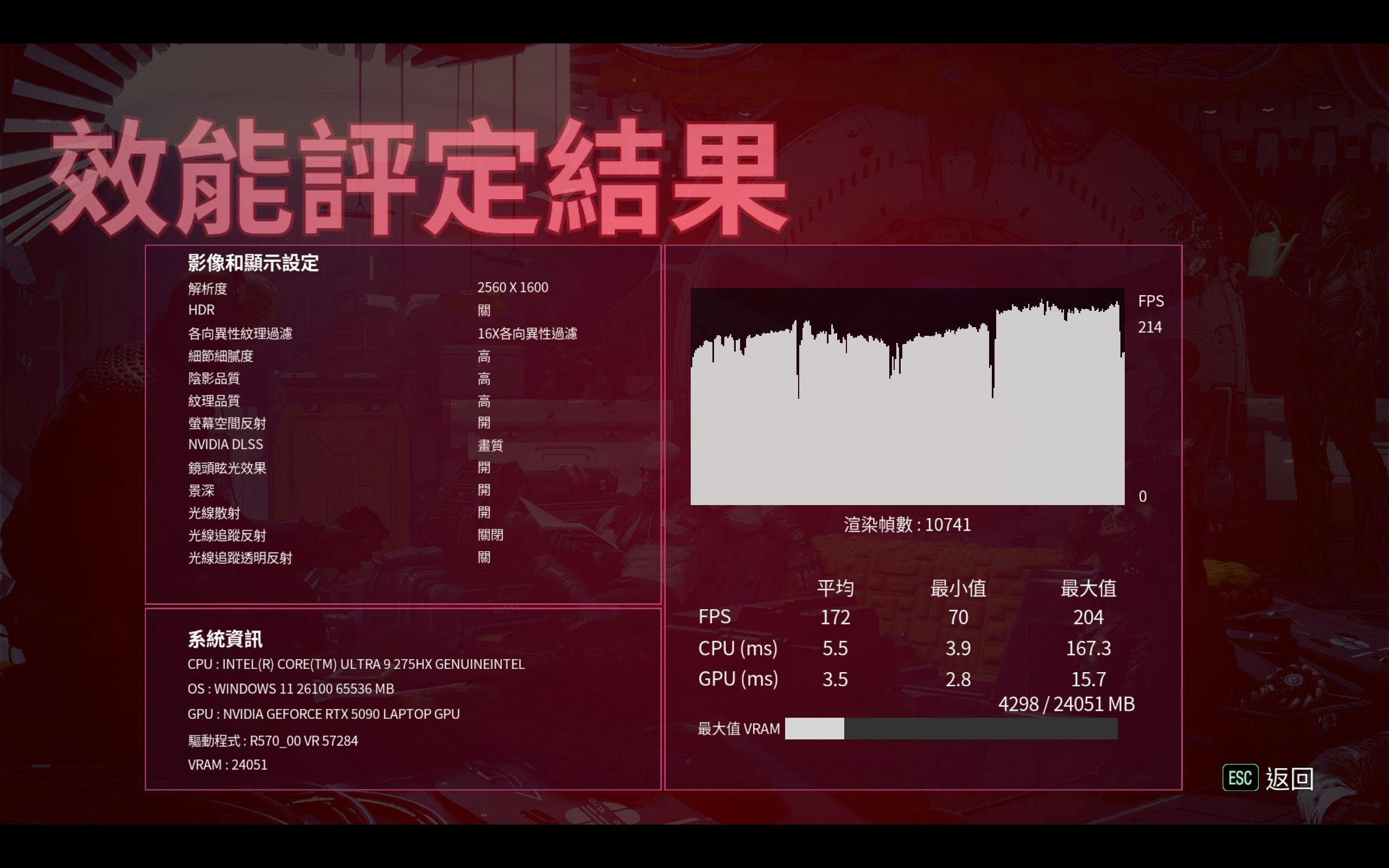

最高240W TDP效能的工作站級頂尖性能

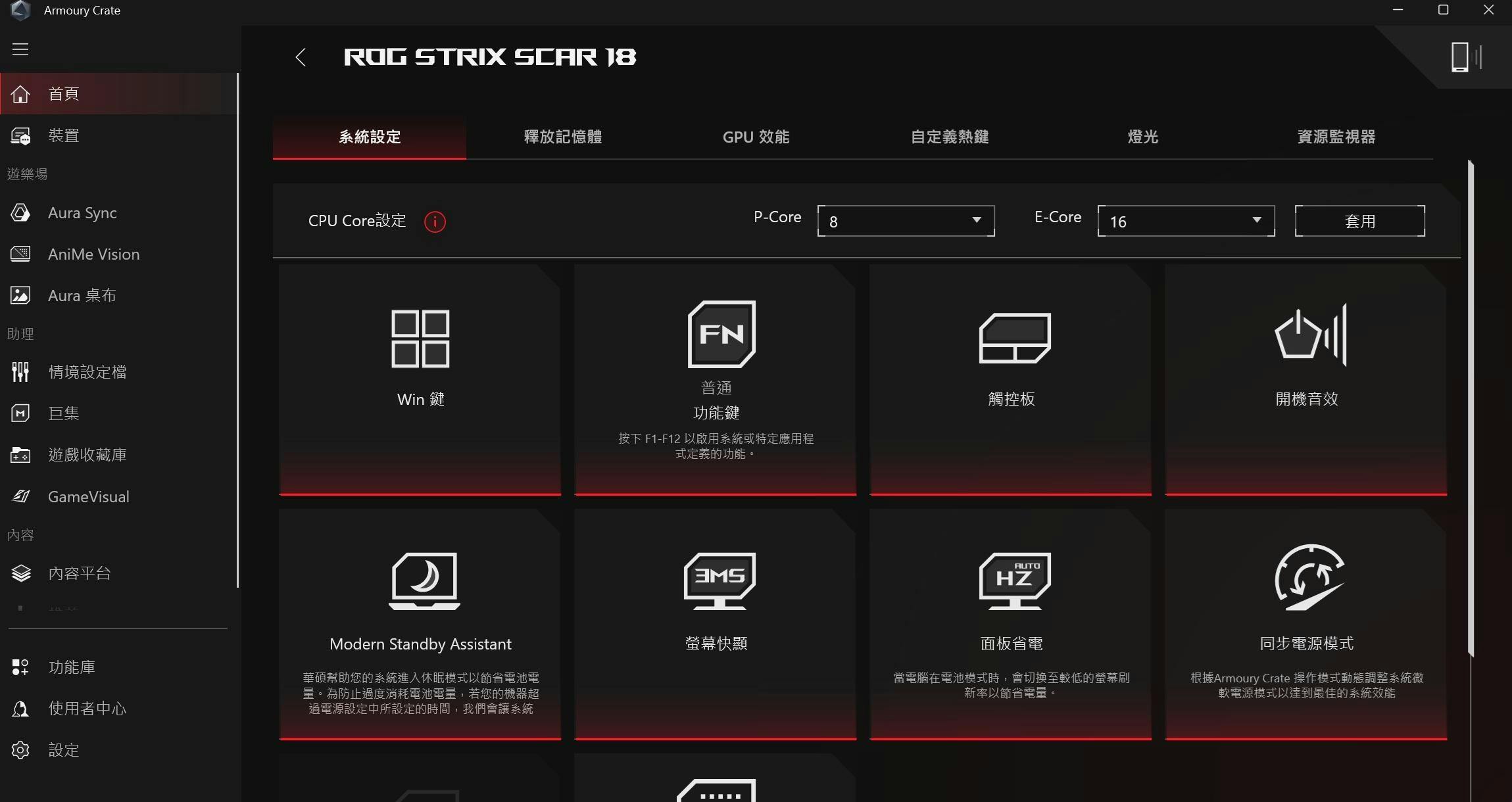

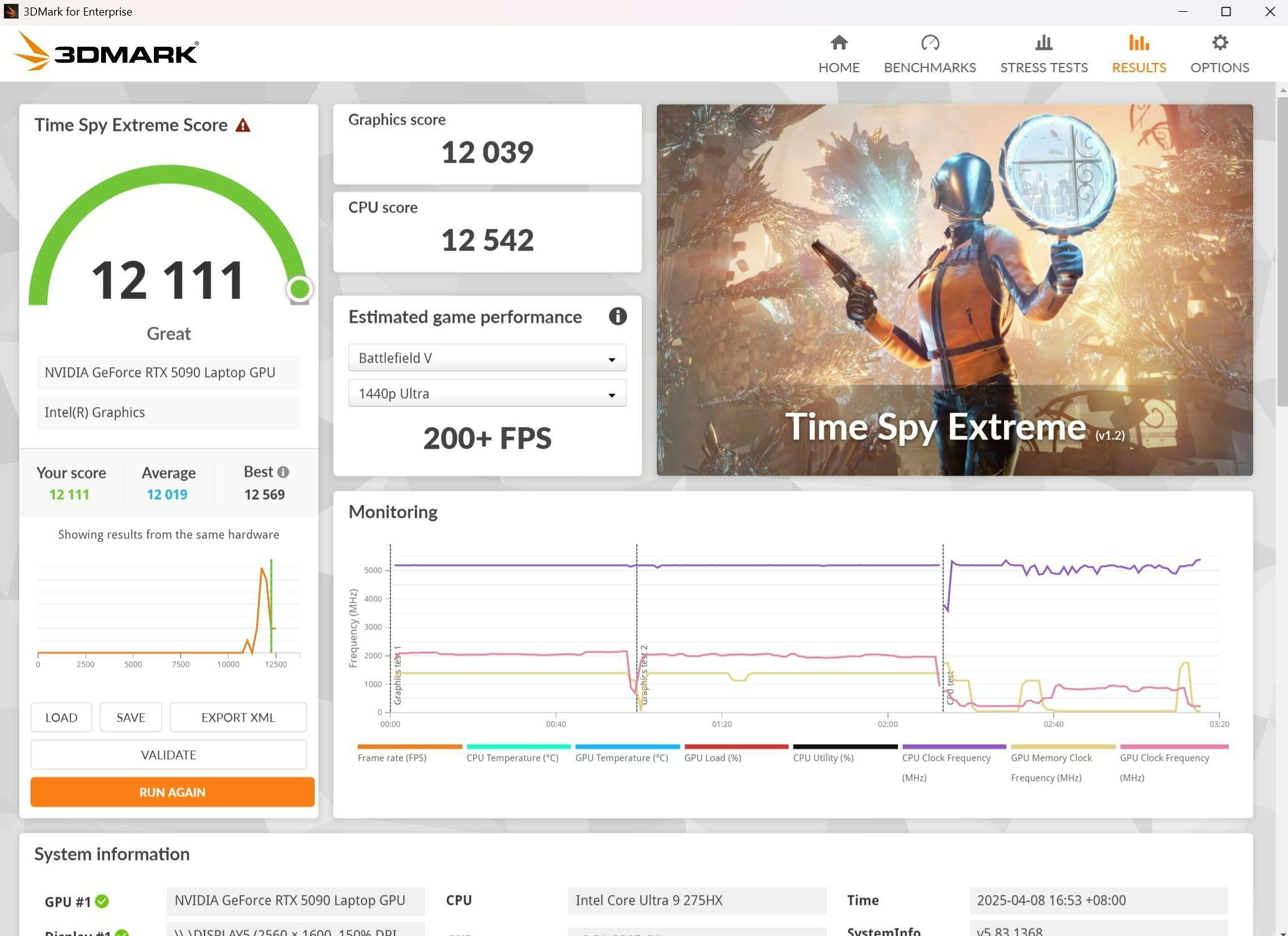

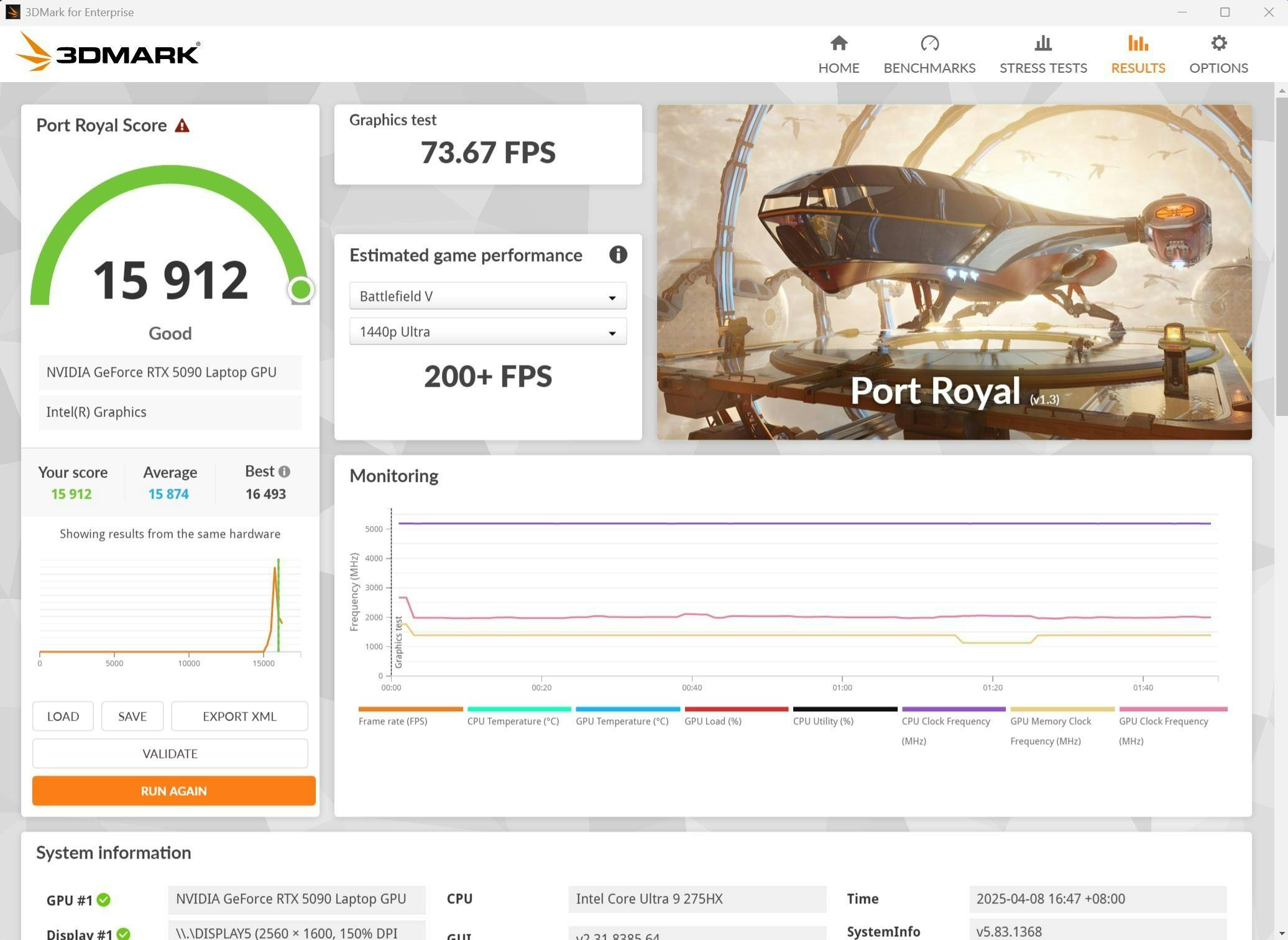

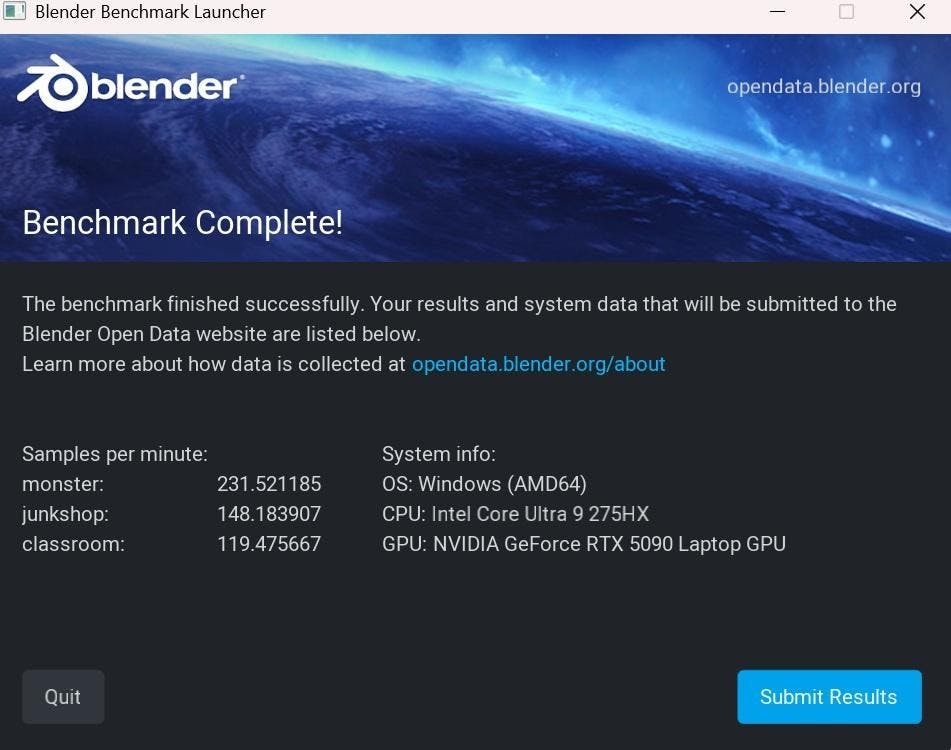

在規格方面,ROG STRIX SCAR 18(G835)為Intel Core Ultrx 200HX處理器平台與NVIDIA GeForce RTX 50系列獨立顯示卡的組合,筆者取得的測試機為最高規格的8P+16E共24核心Core Ultra 9 275HX與配有高達24GB VRAM的GeForce RTX 5090行動版的組合,同時預載32GB的DDR5-5600記憶體及2TB的PCIe Gen 4 SSD,幾乎可說是目前最高規格硬體配置的電競筆電。

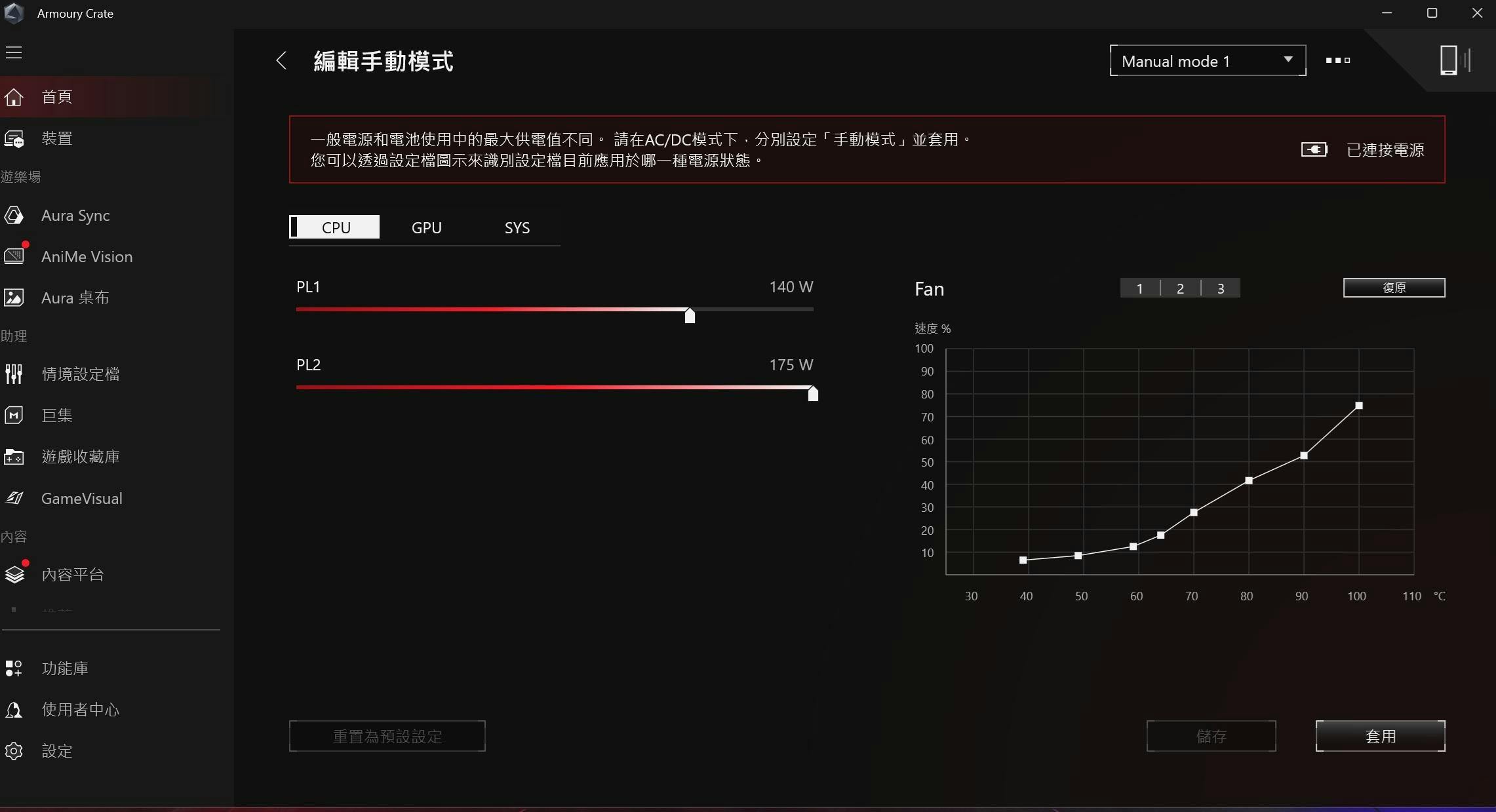

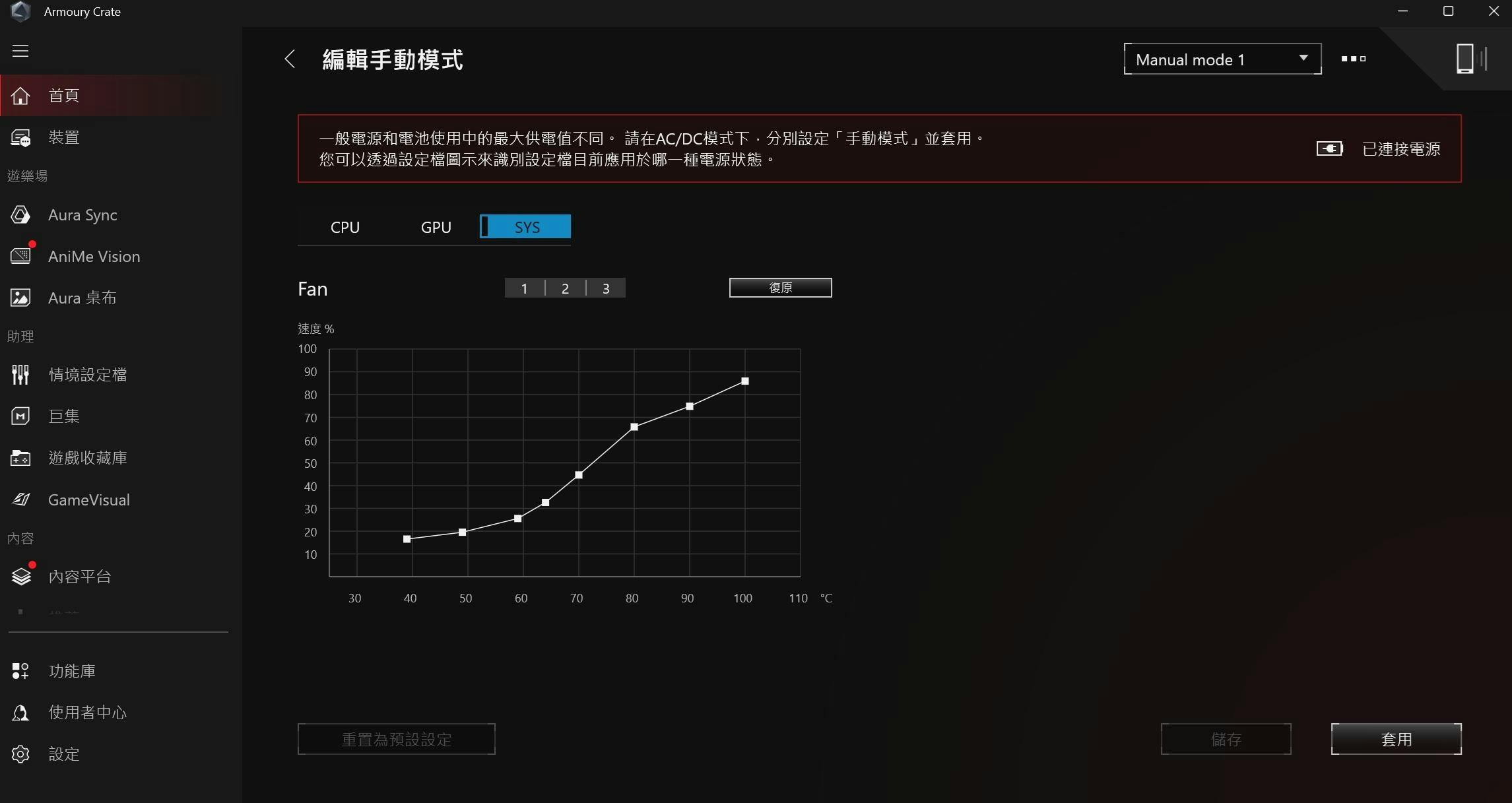

影響電競筆電效能最大化的莫過散熱架構,作為性能旗艦的ROG STRIX SCAR 18(G835)當然在散熱設計也不含糊,利用大面積全覆蓋式均溫板、可擴展有效 散熱面積的三層式散熱器設計與三風扇配置,再將CPU與GPU施加Conductonaut Extreme液態金屬散熱膏,透過第三風扇增強GPU的進氣量,並輔以重新設計的底部進氣、後方排氣,不僅可實現CPU最高80W TDP、GPU最高175TGP、綜合240W(手動模式,極致模式為230W)的解熱能力。

由於後方集中散熱風道設計的原因,IO配置不同於過往此類螢幕轉軸前移設計的電競筆電會把乙太網路、供電連接埠與影像輸出配置在後方,ROG STRIX SCAR 18(G835)則把I/O分布在兩側,其中右側僅配有兩個USB 3.2 Type-A,包括供電、2.5G乙太網路、HDMI、第三個USB 3.2 Type-A與兩個Thunderbolt 5都配置在左手側;筆者認為這樣的配置應該也有考量多數使用者為右撇子為前提,將多數IO配置在左側能避免右側連接裝置影響滑鼠空間有關。

此外,為了滿足當前最頂規的硬體供電需求,ROG STRIX SCAR 18(G835)不僅配備高達90Wh的大容量電池,充電器則搭配高達380W功率的變壓器,使用的連接器為小型化的方頭設計;倘若外出覺得盒裝充電器攜帶不易,也沒有高功率運作需求,ROG STRIX SCAR 18(G835)的兩個Thunderbolt 5連接埠可支援100W PD規格快速充電,搭配100W PD充電器時,大致上足以提供日常以及中度CPU負載的效能。

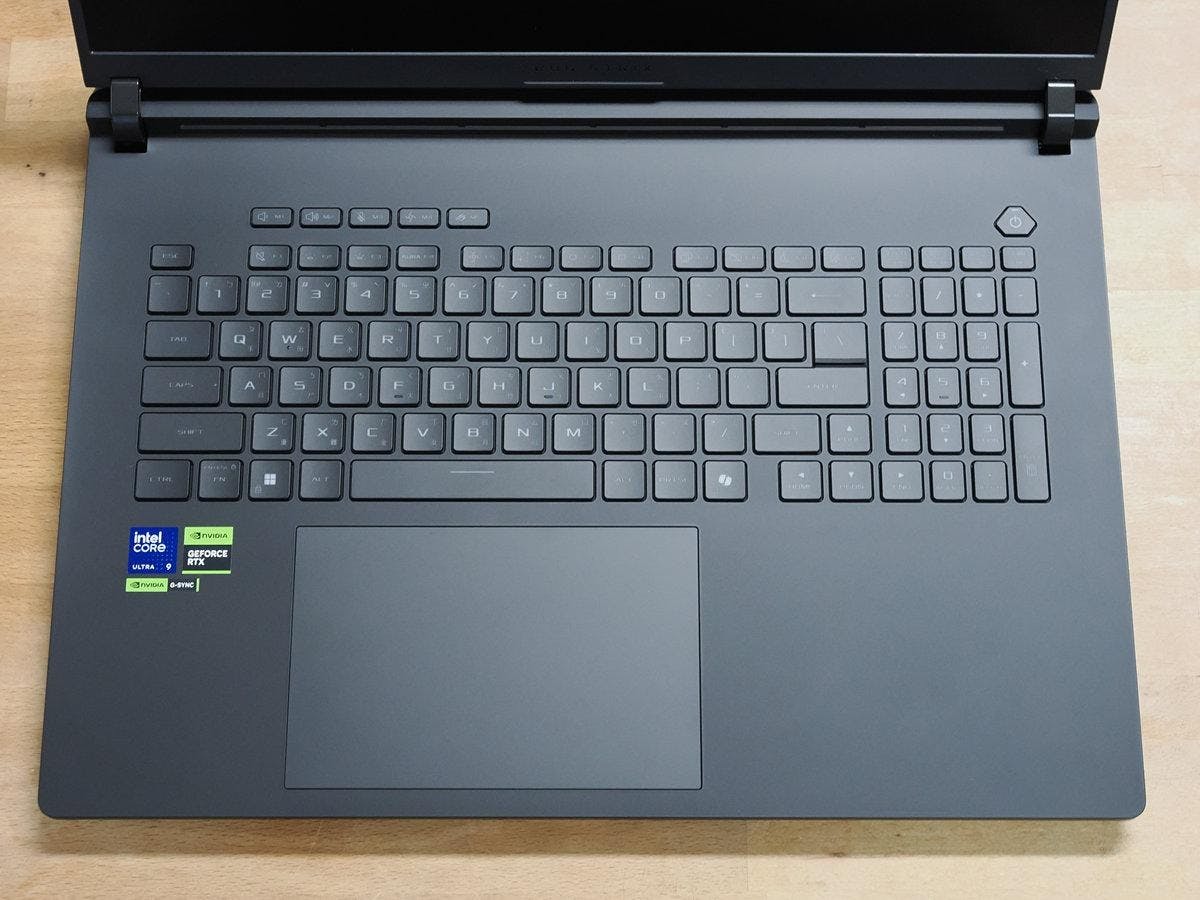

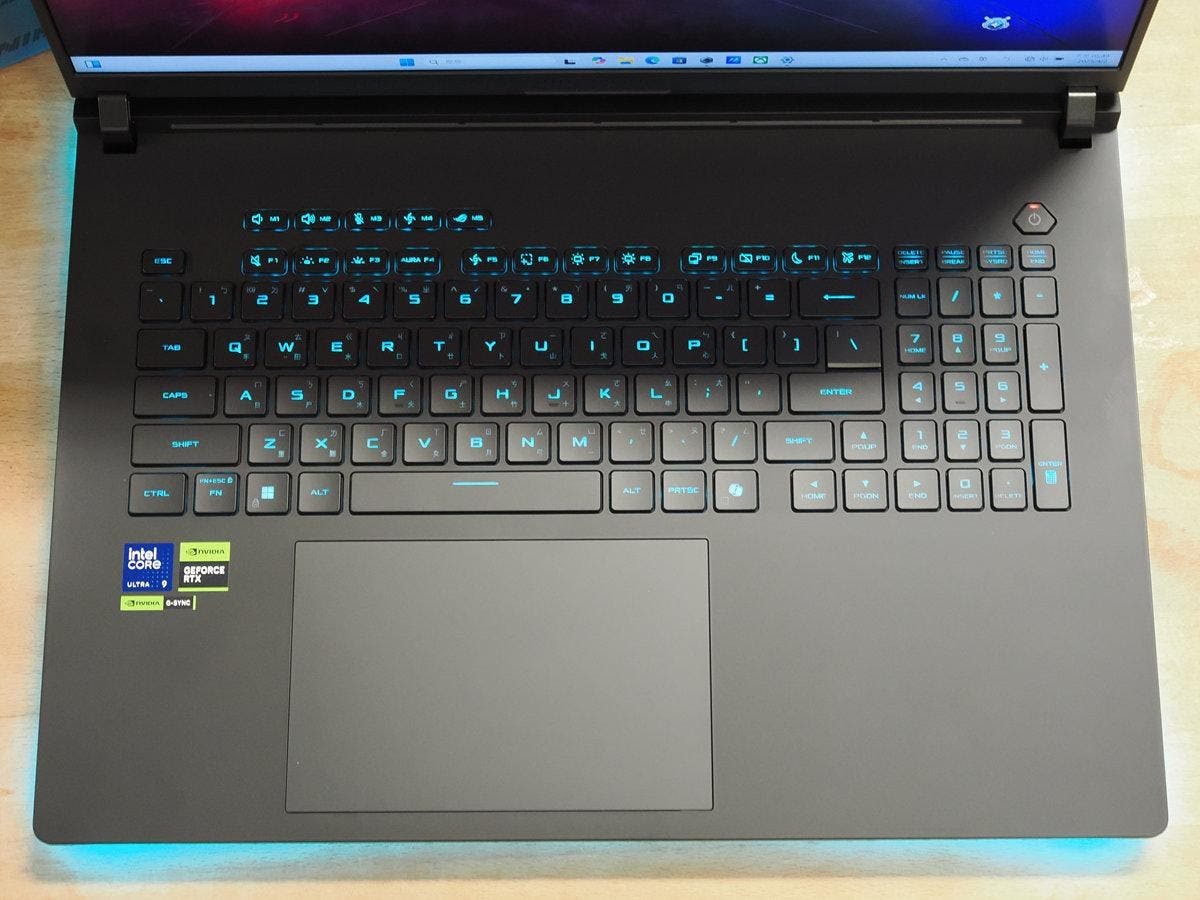

舒適的輸入區塊與加大觸控板

在鍵盤與觸控板方面,配置包含數字區的全尺寸單鍵RGB鍵盤,雖然並非機械軸,不過觸發的手感靈敏,同時也具備N-Key不衝突觸發,此外因應遊戲需求在左上角配有5個快速鍵,預設為音量、麥克風靜音、運作模式切換與開啟Armoury Create,亦可自訂其他功能或作為巨集,同時F區預設為F鍵而非文書機的快捷功能。

雖然多半遊戲玩家會搭配外接滑鼠,ROG STRIX SCAR 18(G835)盒裝也包括一支電競級有線滑鼠,不過仍配置較前一代增加38%的多點觸控大型觸控板,官方的說法是考慮即便是電競玩家也不會只把ROG STRIX SCAR 18(G835)僅用於遊戲,在一般日常使用與外出使用,可利用舒適的大面積觸控板提供流暢的體驗;筆者在操作時的感覺視也許是觸控板相對主流筆電更寬,在觸控板左右鍵的按壓需要適應能夠舒適觸發的區塊。

在談及效能表現前,筆者先從其散熱架構的使用體驗說起;高階電競筆電注定在高負載難以與偏大的風噪與高發熱脫鉤,不過ROG STRIX SCAR 18(G835)搭載新式散熱架構與採用更簡化的風道確實為使用時的發熱感帶來更好的體驗,即便是轉換到高效能模式,右手使用滑鼠的一側也沒有明顯的熱風,不過在最高效能模式執行遊戲的風扇聲仍相當明顯,若對聲音比較在乎建議以均衡模式會比較安靜。此外其18吋多分區mini-OLED背光螢幕的表現也相當亮眼,視覺的體驗也不遜於純OLED面板,但也相對不須擔憂烙印問題。

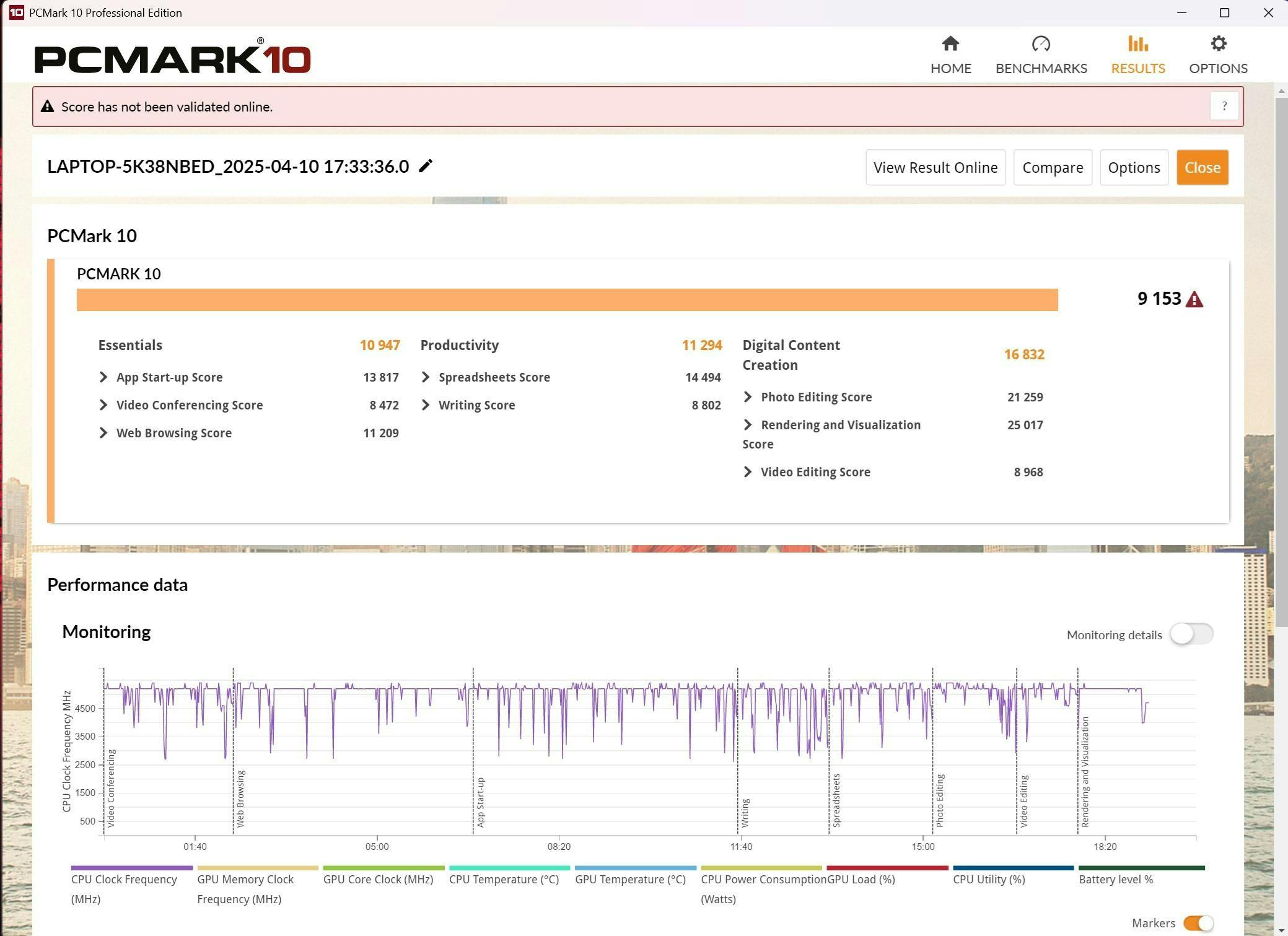

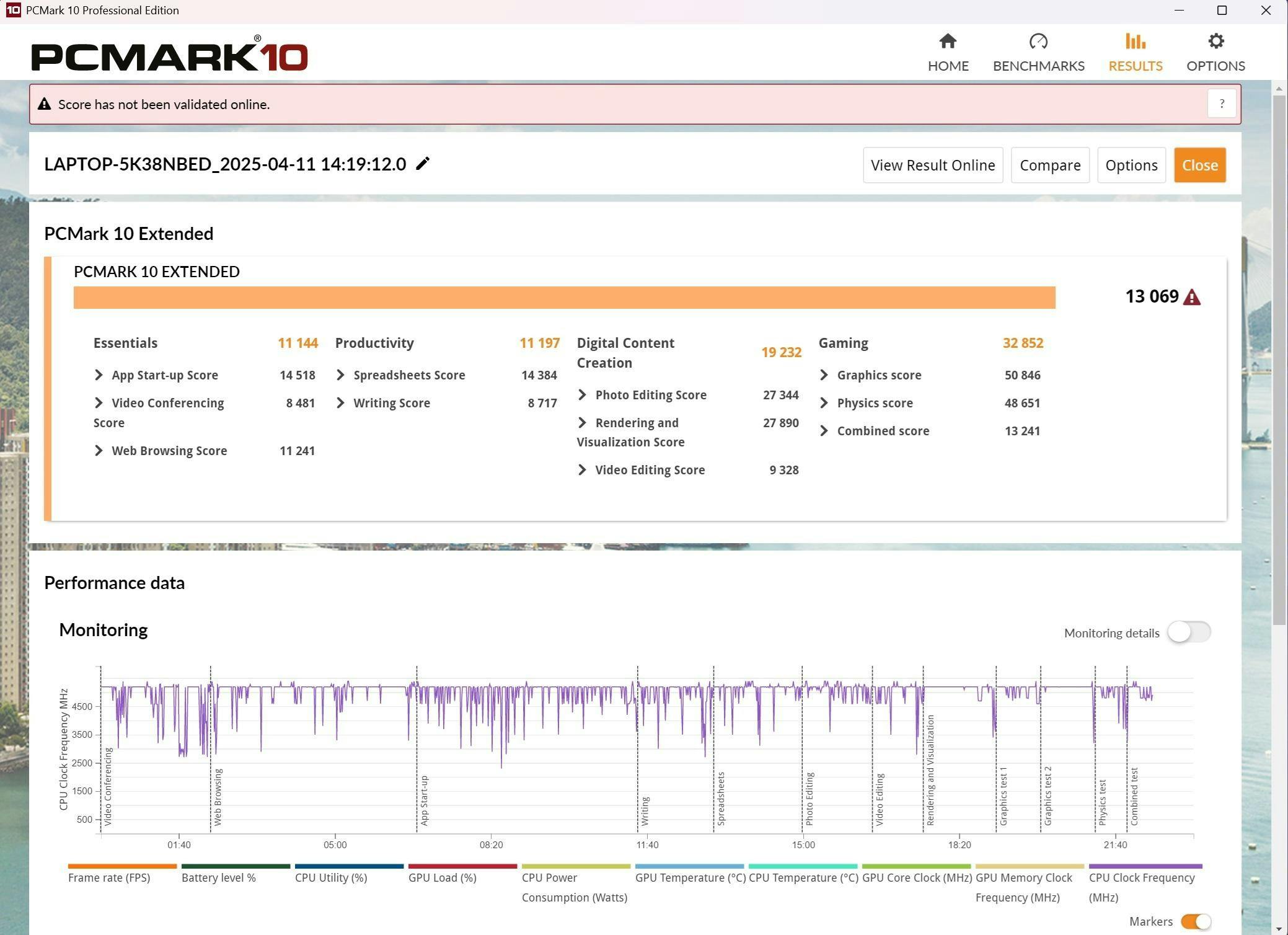

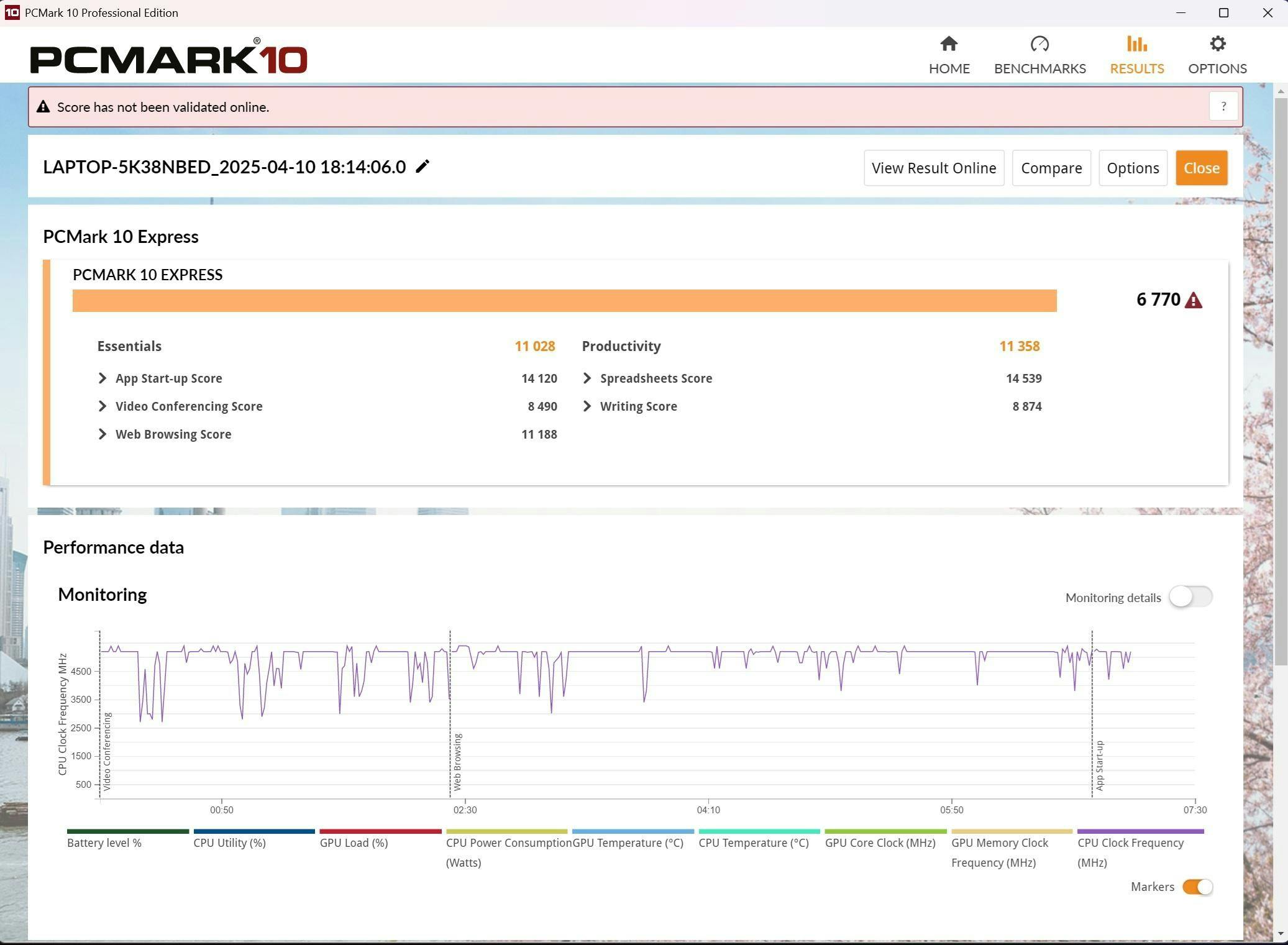

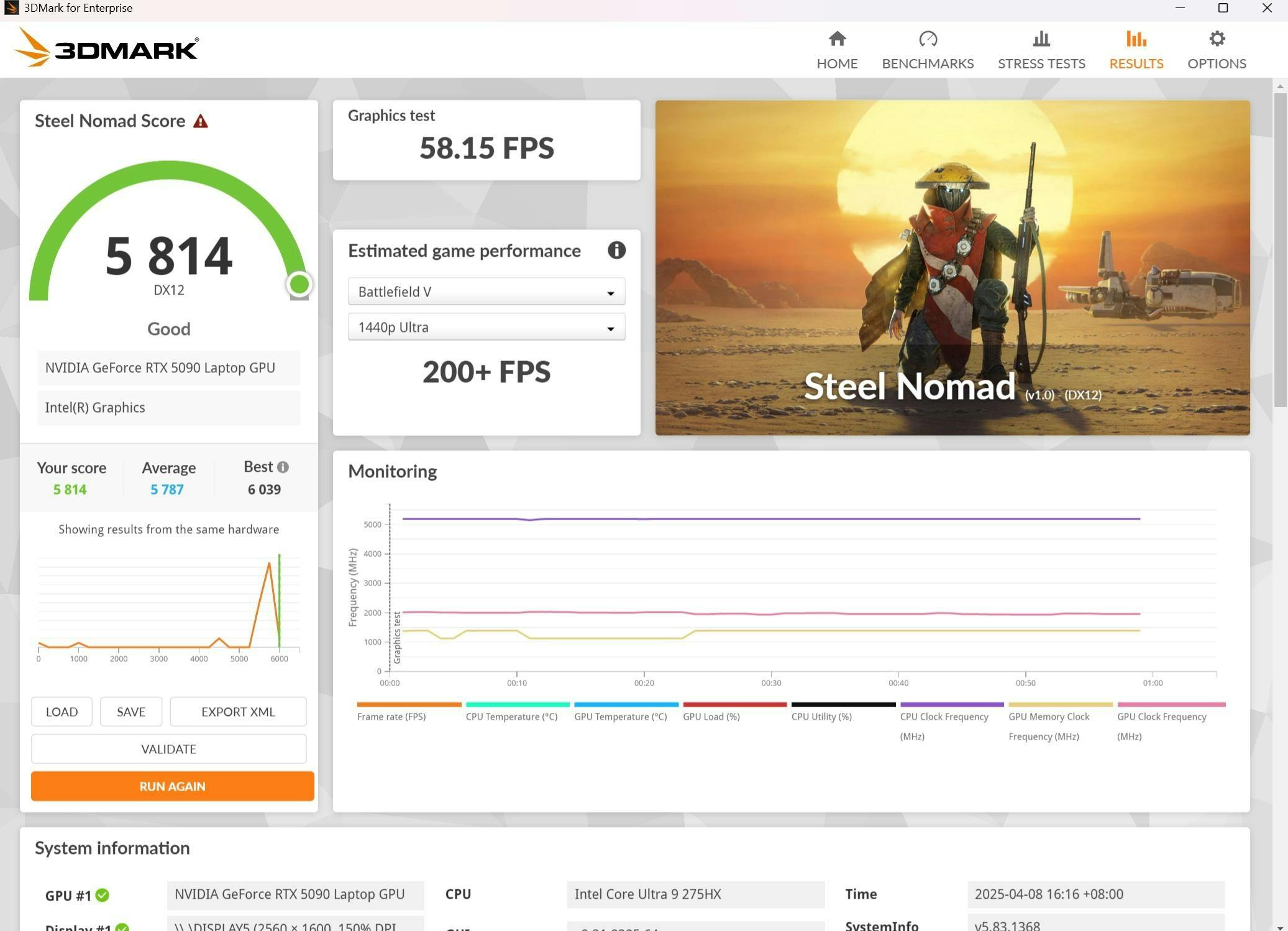

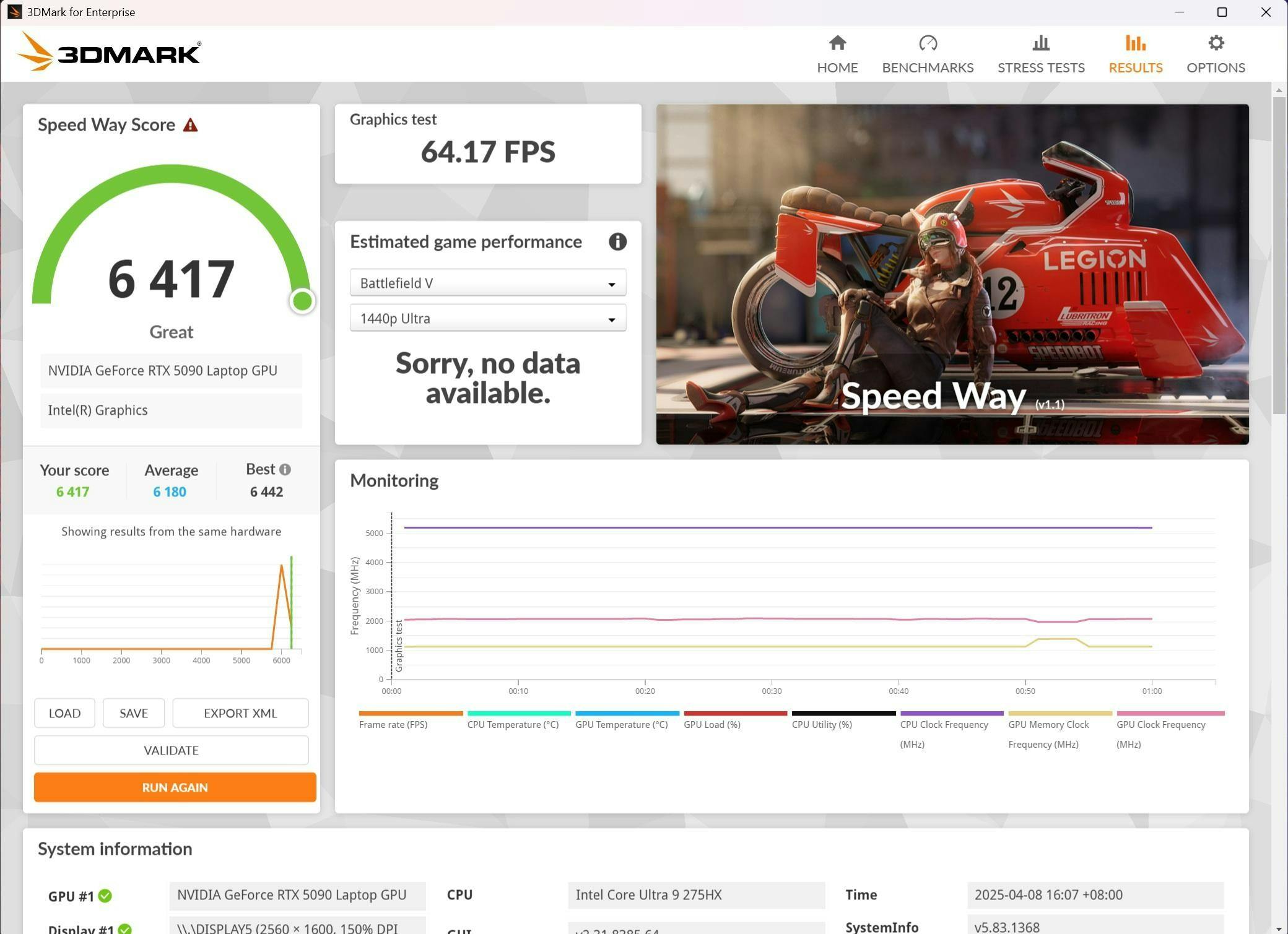

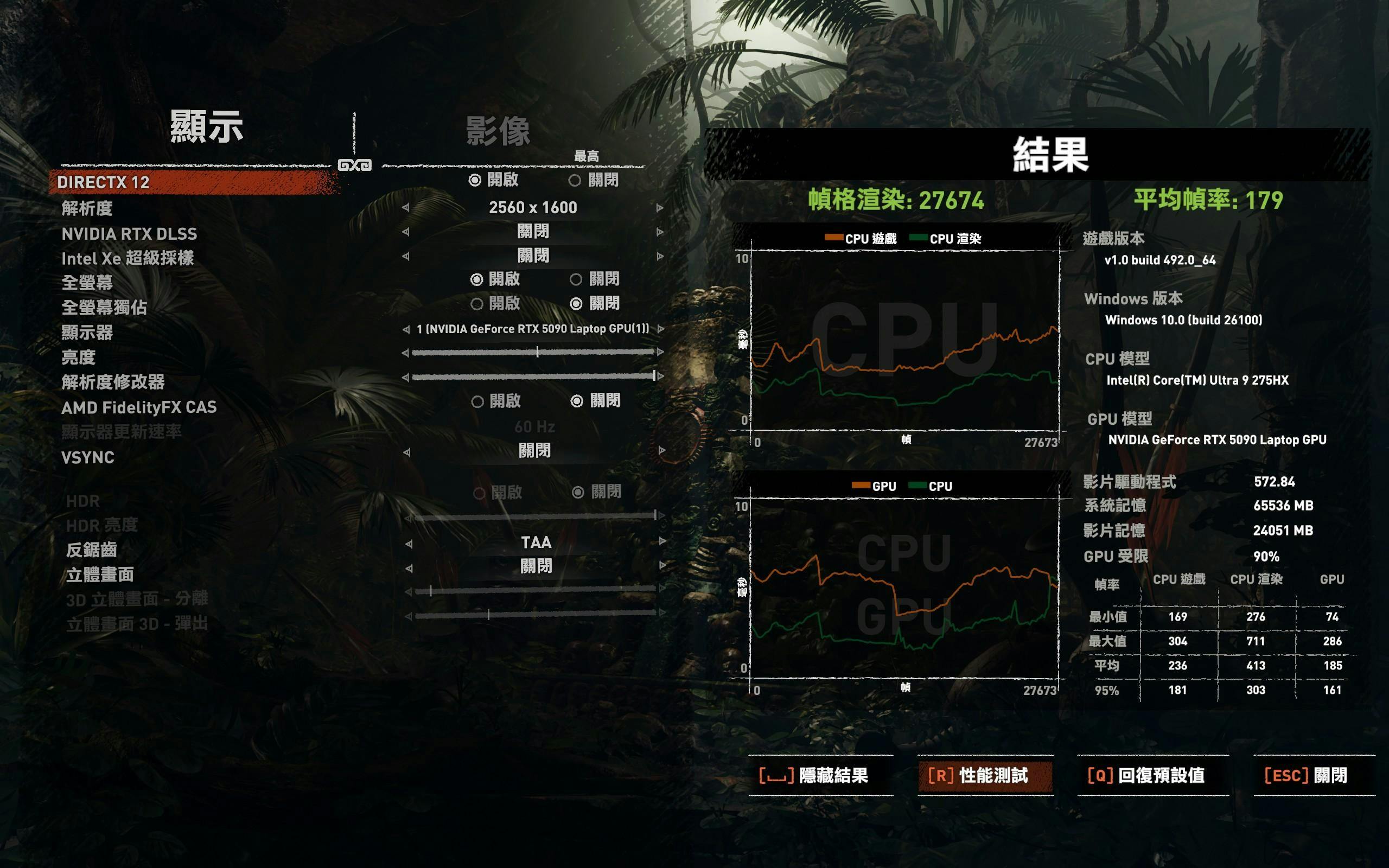

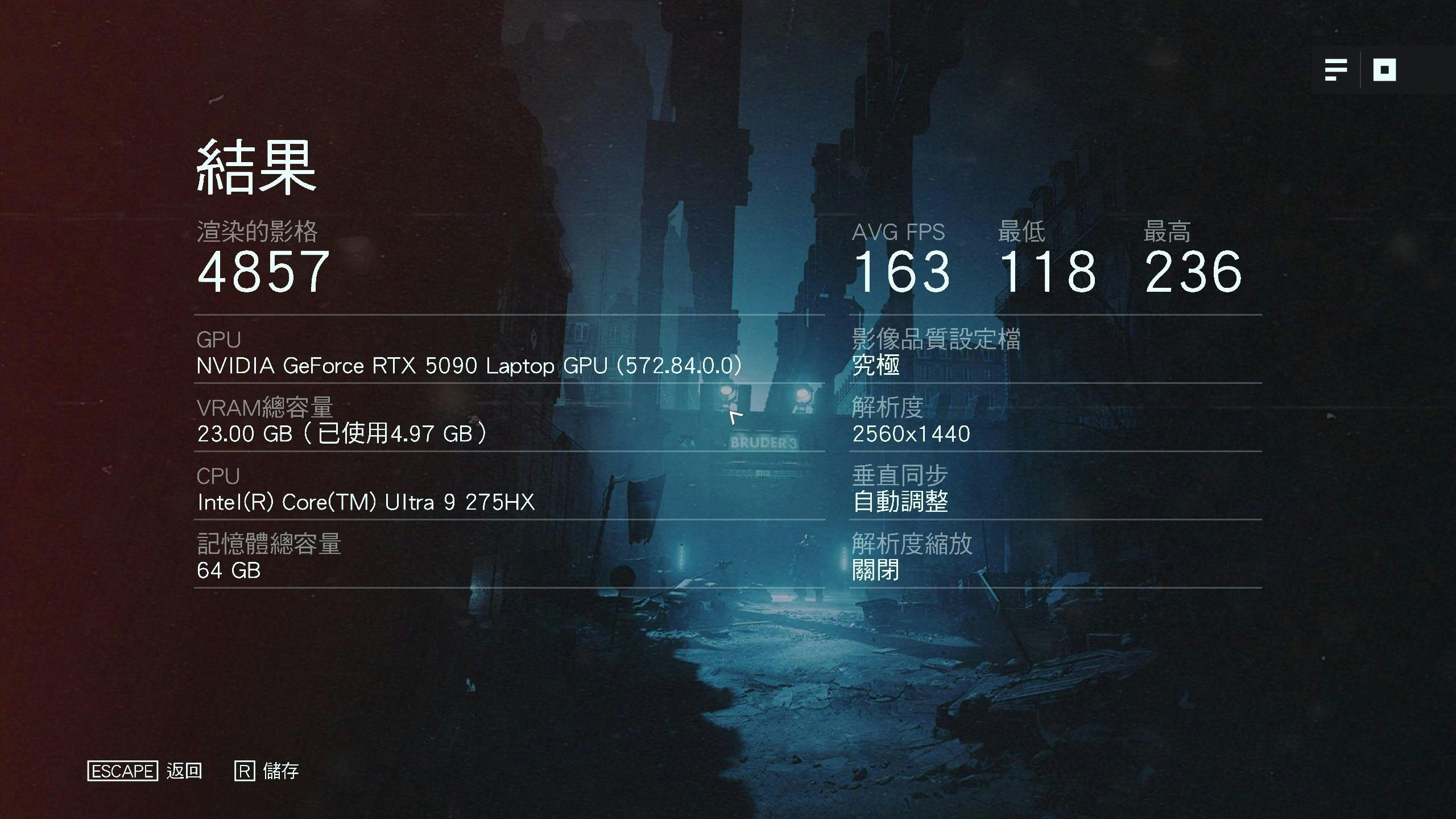

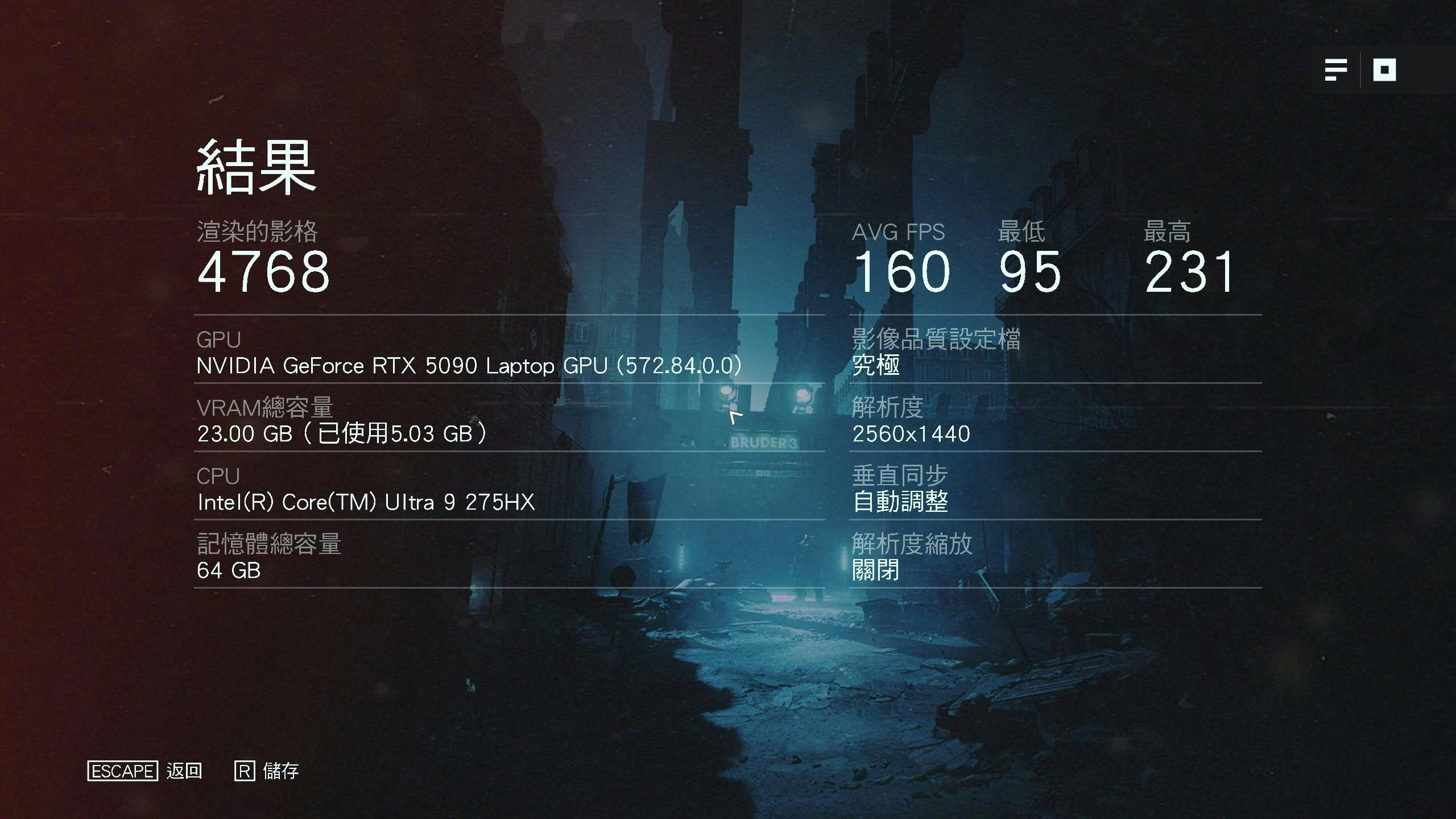

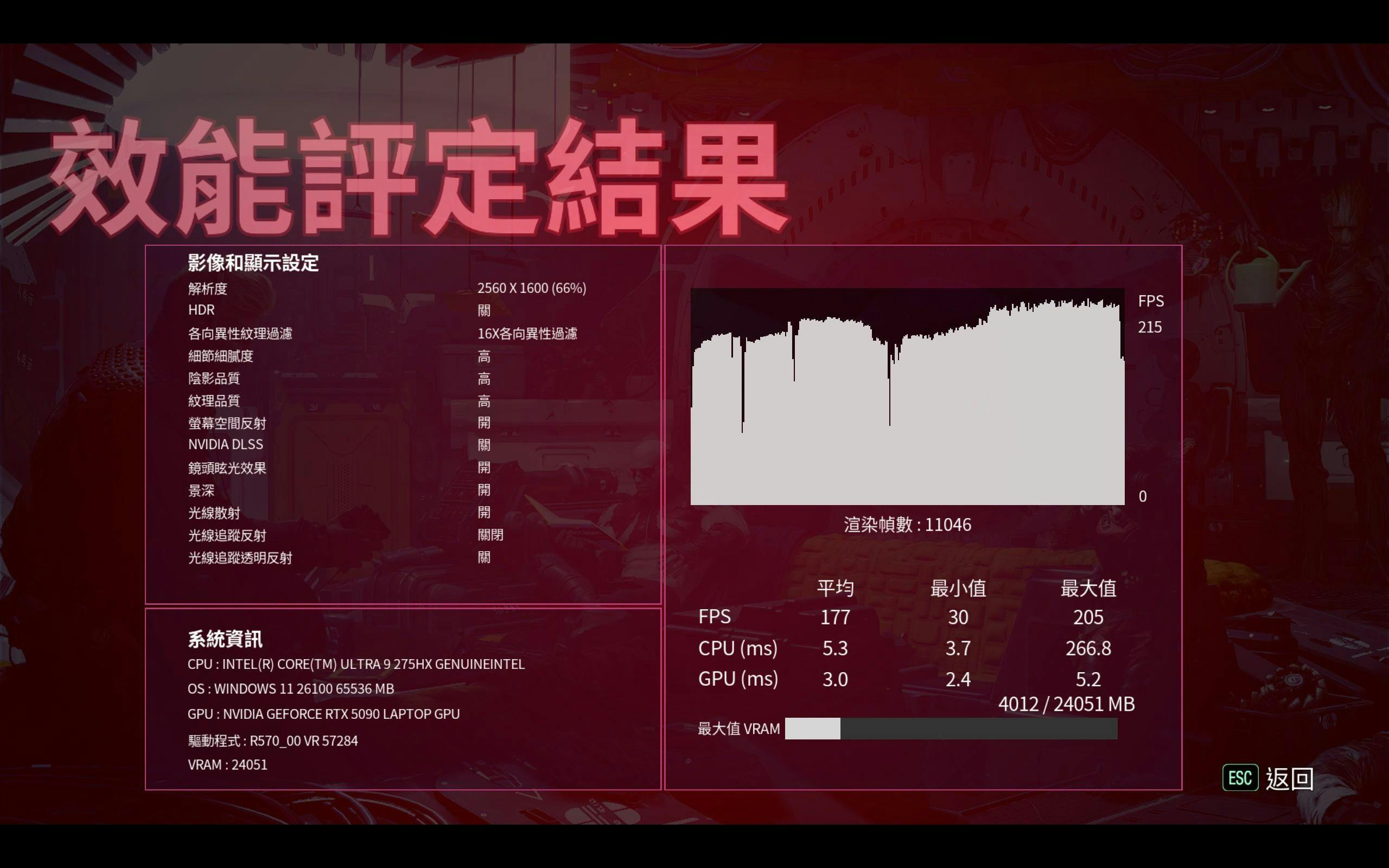

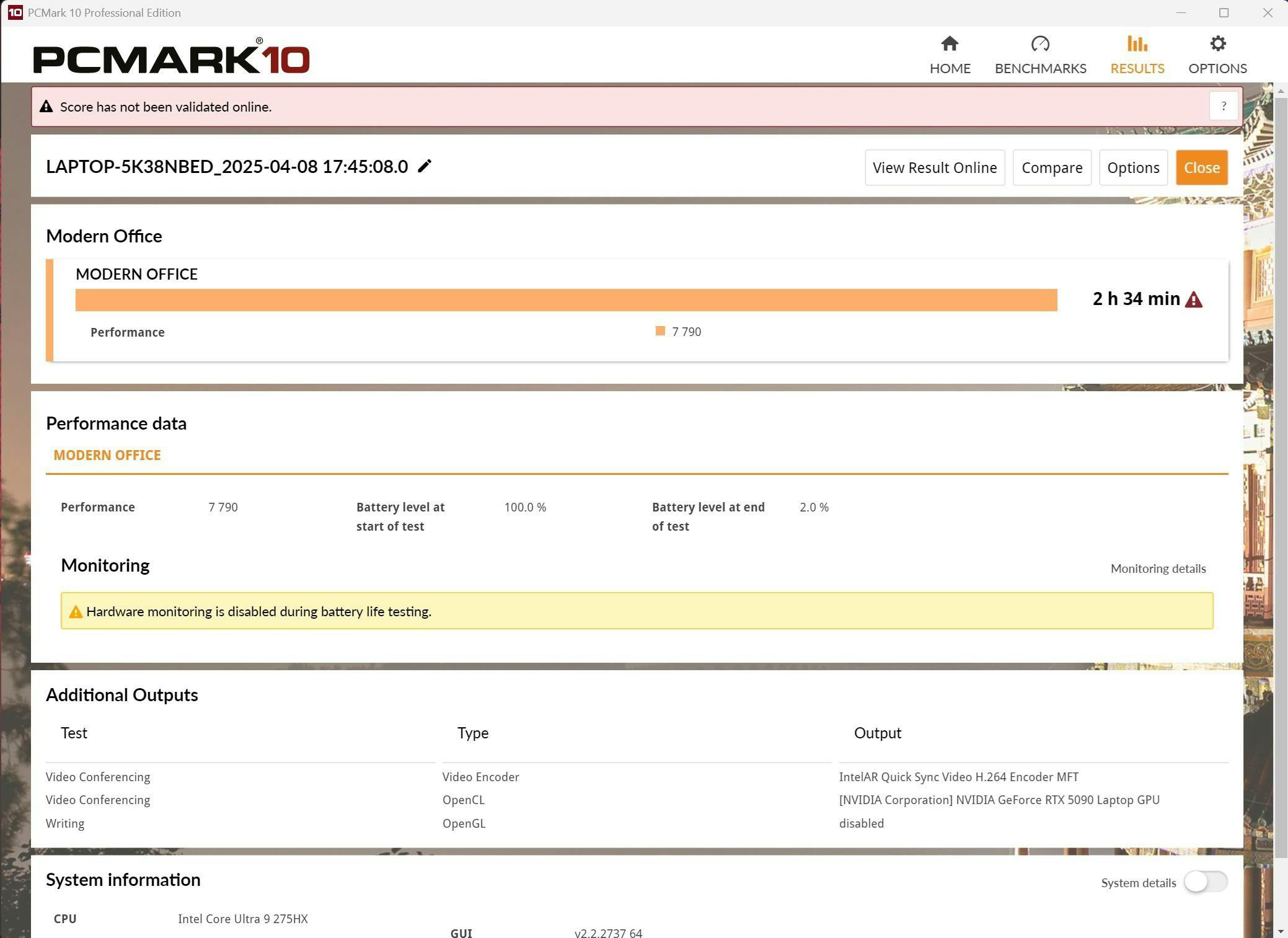

不遜於10萬元級桌上電腦的效能

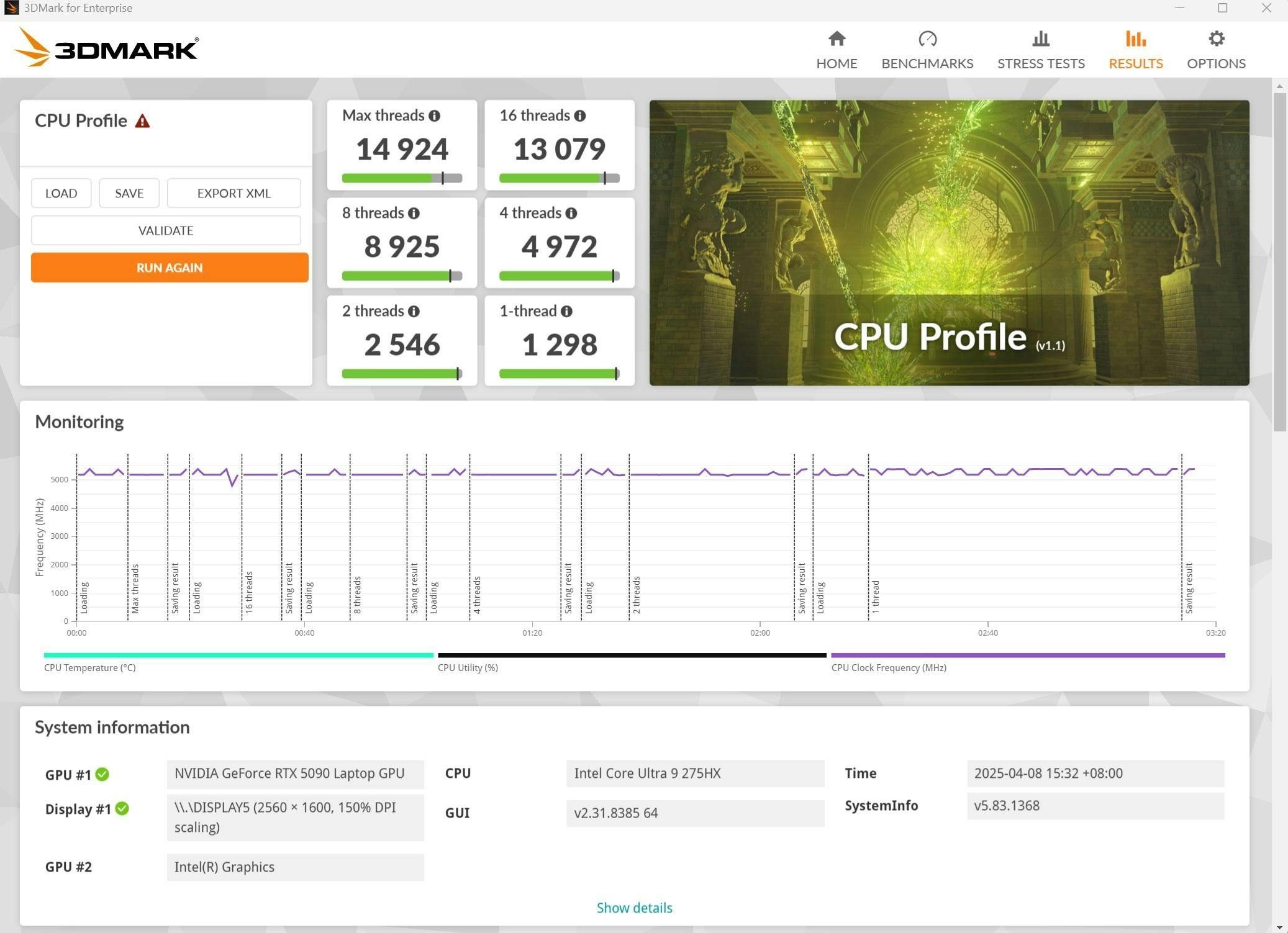

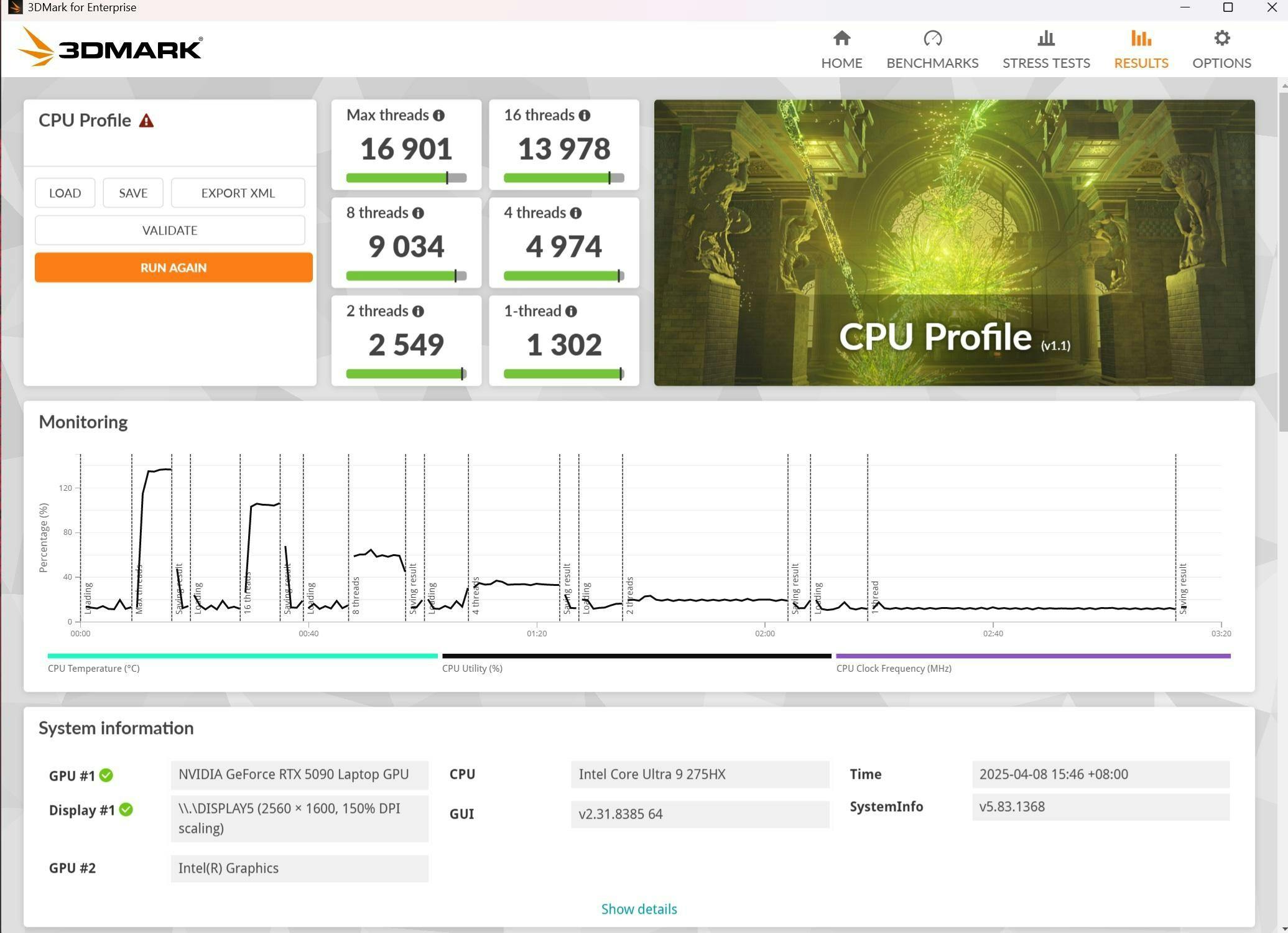

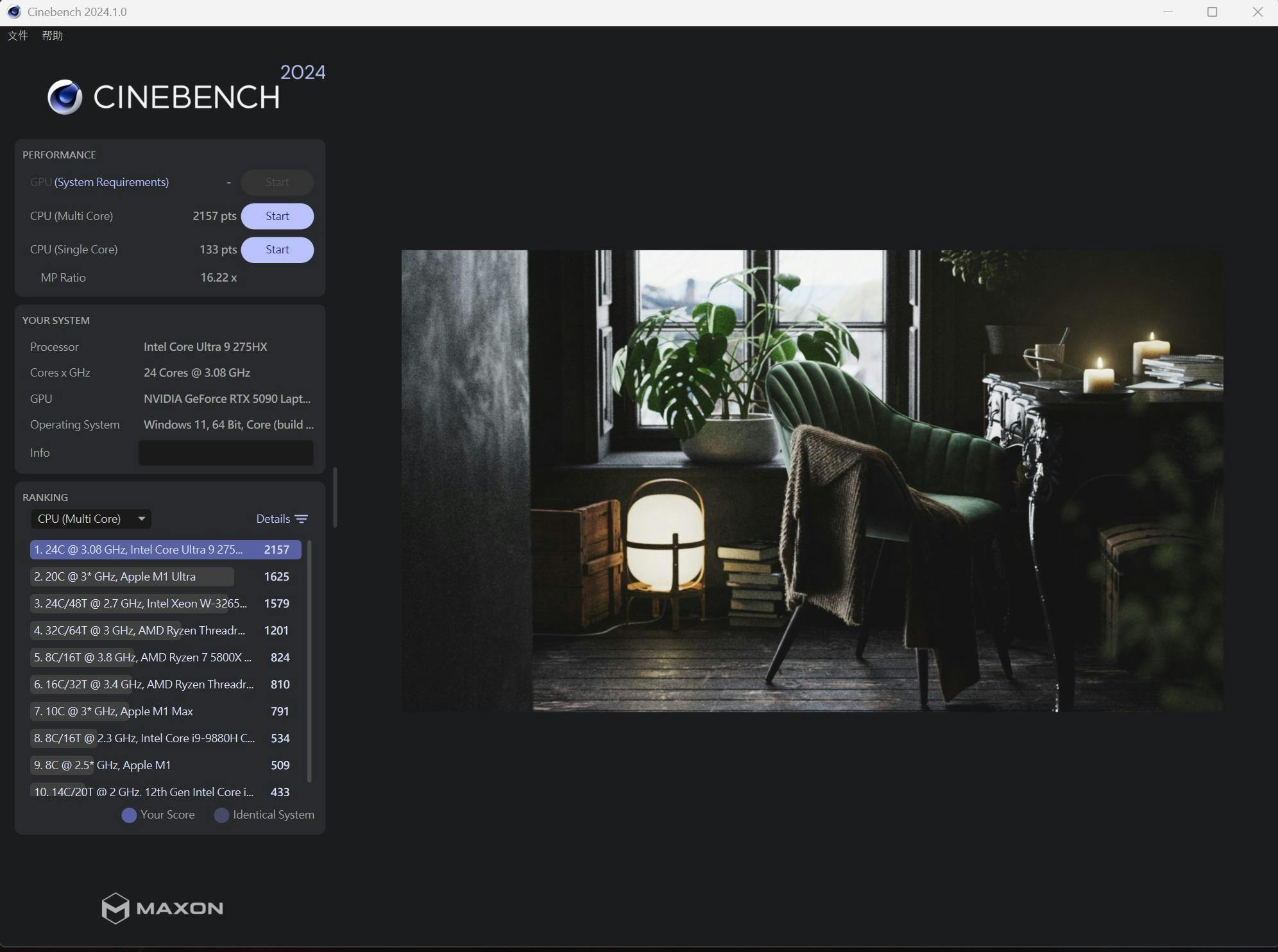

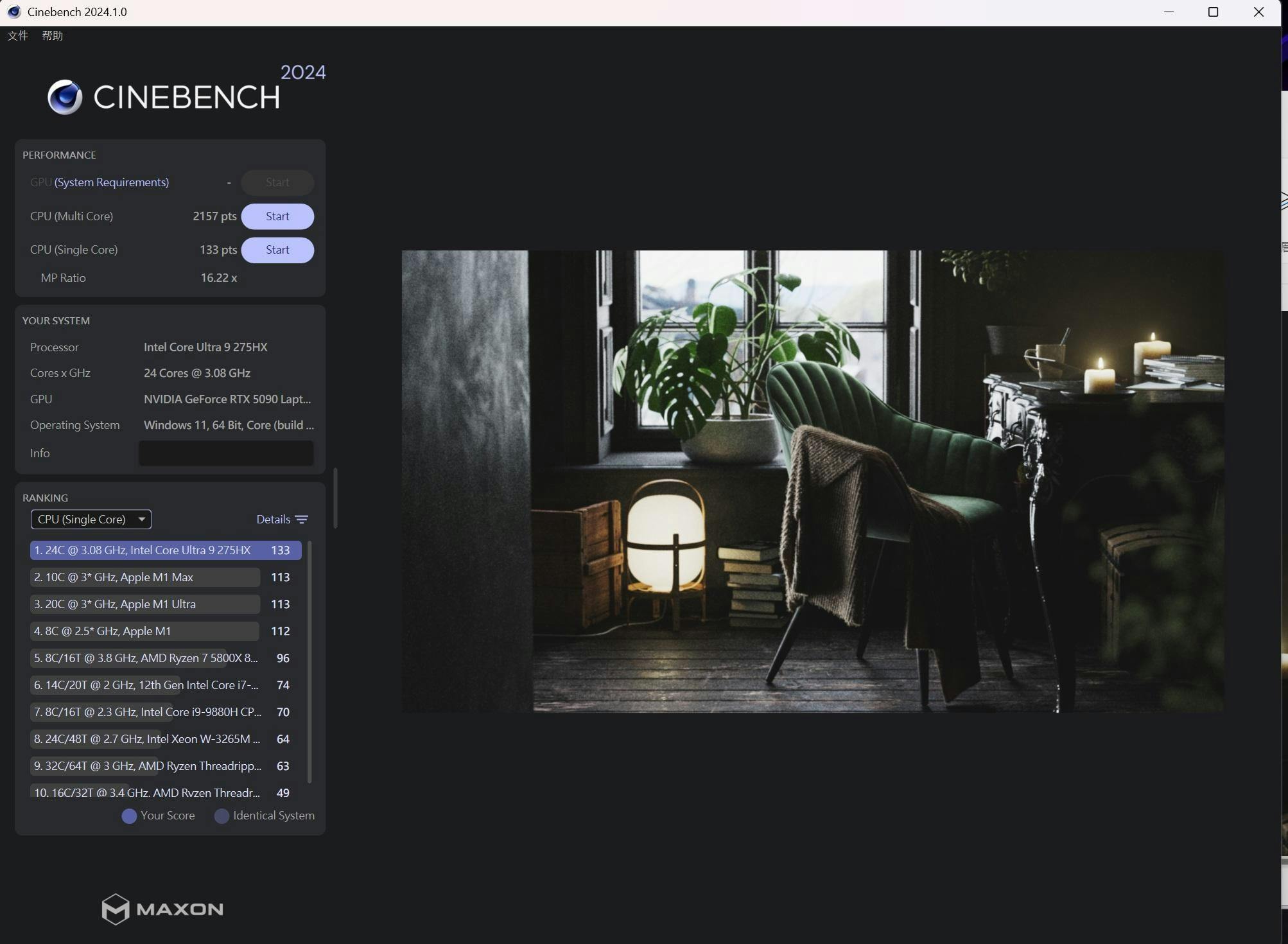

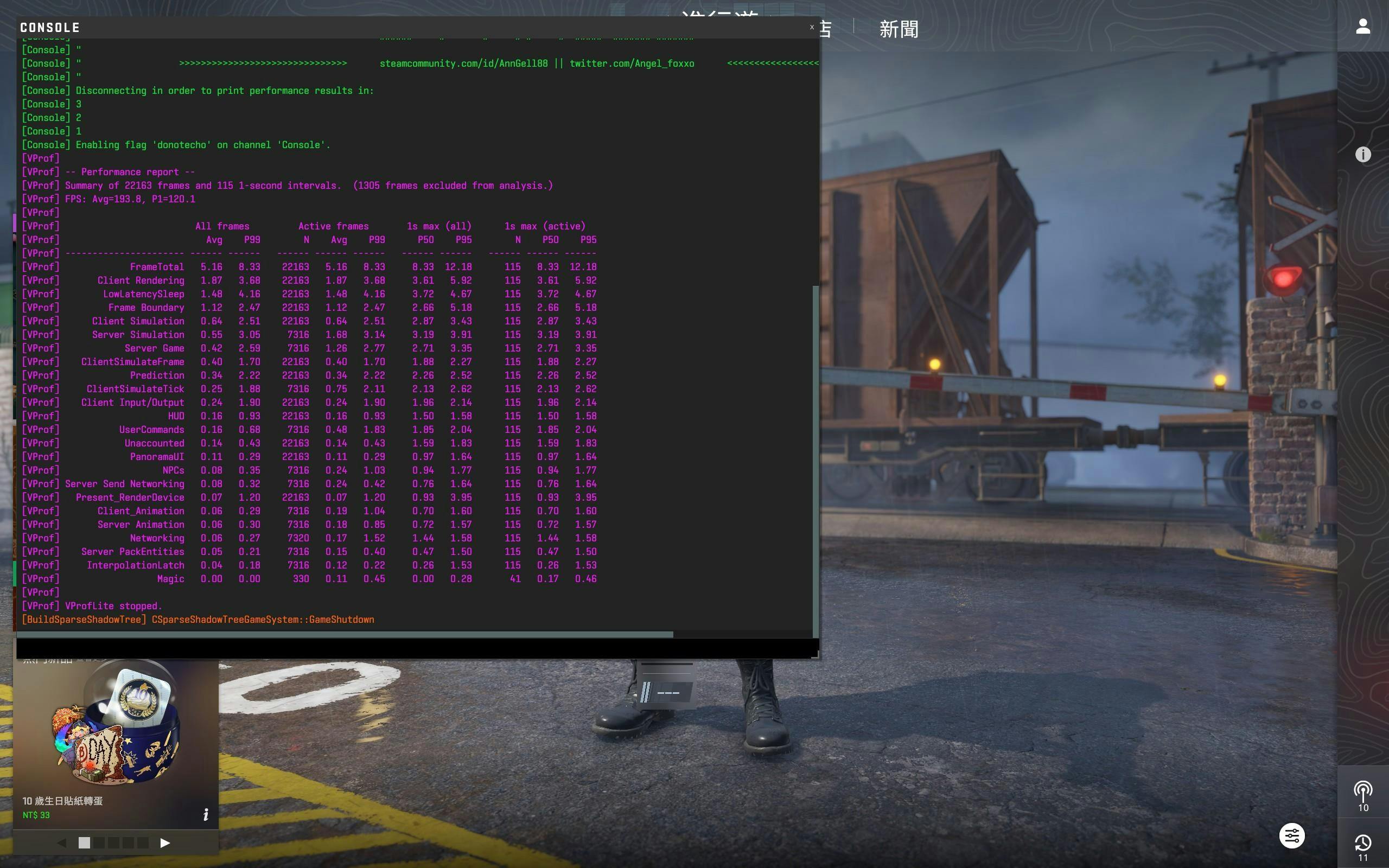

ROG STRIX SCAR 18(G835)搭載的新一代CPU與GPU硬體架構自然也展現其優勢所在,尤其也間接證實無論是Intel的Arrow Lake或是NVIDIA的Blackwell的能源轉換效率相當出色,畢竟不同於桌上型環境能夠具備更好的供電條件,即便是頂級的電競筆電也仍受限於最大240W TDP的解熱,意味著即便Core Ultra 9 275HX與行動版GeForce RTX 5090與桌上型Core Ultra 9 285、GeForce RTX 5080的晶片設計相近,但僅能在最高約一半的供電功率執行。

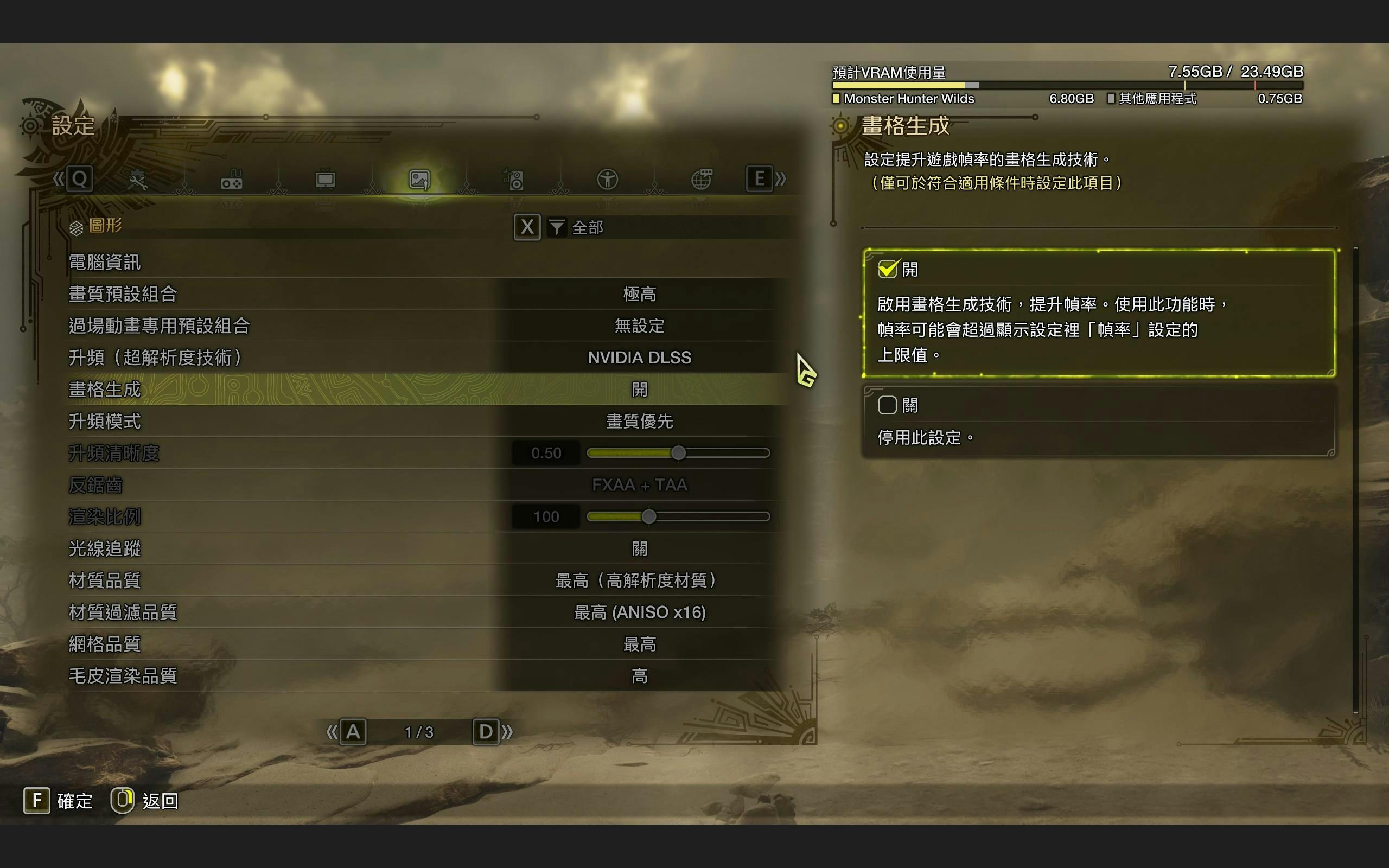

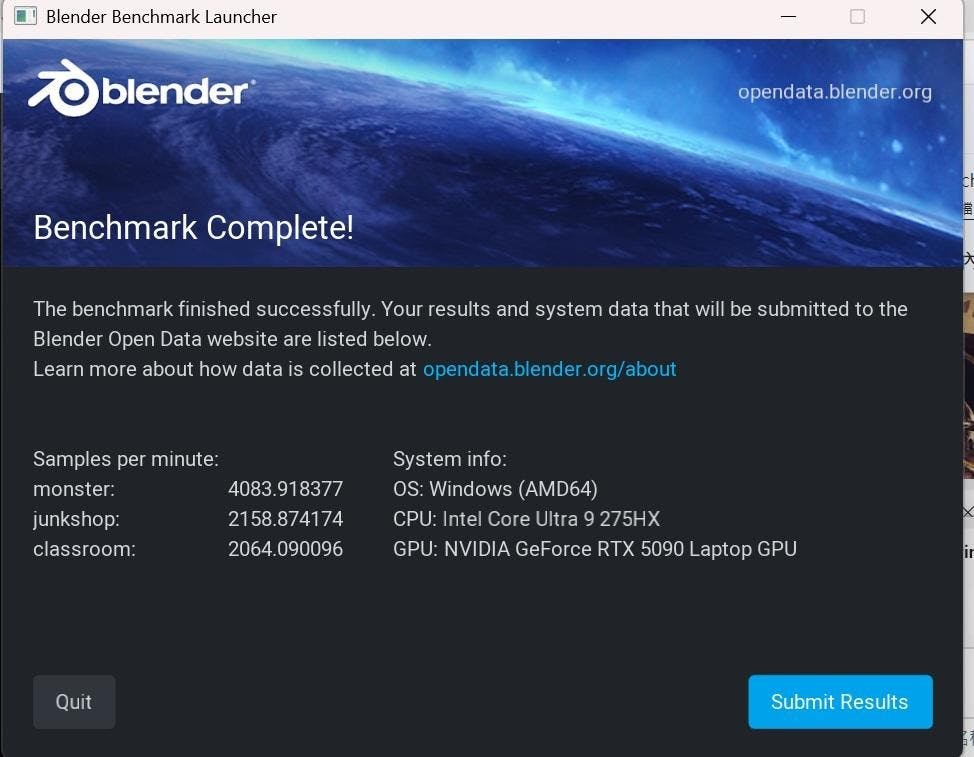

測試的數據以筆記型電腦而言無庸置疑的已經是屬於金字塔頂端的等級,除了在遊戲有驚人的效能以外,內容創作的測試數據也相當驚人,倘若以整機功率來看與桌上型版的落差算是相當少的;且別忘了採用Blackwell架構的GeForce RTX 5090行動版還支援完整版的DLSS4技術,在支援的遊戲可利用MFG多幀生成進一步提升幀率,或追求更低發熱、更安靜使用體驗的玩家也能利用幀率限制的方式搭配MFG以更低的系統資源實現目標幀率。

此外由於GeForce RTX 5090行動版可支援包括多幀生成的完整DLSS 4技術,像是與NVIDIA合作密切的電馭叛客2077能夠啟用多幀生成功能,此外還可在遊戲設定中選擇使用的AI模型;不過也許是因為ROG STRIX SCAR 18(G835)螢幕為2K解析度,加上搭載對於一般遊戲根本是Over Kill的24GB VRAM,Transformer模型的效能優勢比較不明顯,不過確實可感受畫面的瑕疵現象相較傳統模型更少且更流暢。

然而也許是筆者長時間主要使用的筆電多為符合EVO認證的輕薄筆電,ROG STRIX SCAR 18(G835)在進入比較長時間的休眠後再次喚醒,會覺得系統在一瞬間相對EVO認證的機型有比較明顯的卡頓現象,不過多半筆者過往測試過的高性能電競筆電多半有類似的現象,畢竟像是ROG STRIX SCAR 18(G835)這一類頂級效能機型的使用情境應該不會像輕薄筆電一樣經常進行休眠,應該不算是太大的問題。

24GB VRAM對於內容創作、AI訓練也許比遊戲效能更迷人

不確定是因為筆者拿到的是工程測試機或是正式機型也是如此,這台搭載Core Ultra 9 275HX與GeForce RTX 5090行動版的ROG STRIX SCAR 18(G835)預載Studio驅動,但以客觀的角度思考也許也相當合理;筆者認為,考慮到GeForce RTX 5090機型逼近14萬元新台幣的前提,筆者認為會有相當的客群會活用達24GB VRAM作為影音剪輯工作站、3D內容創作工作站與AI行動工作站使用,對於專業內容創作,VRAM的容量對於能執行的內容有更直接的影響。

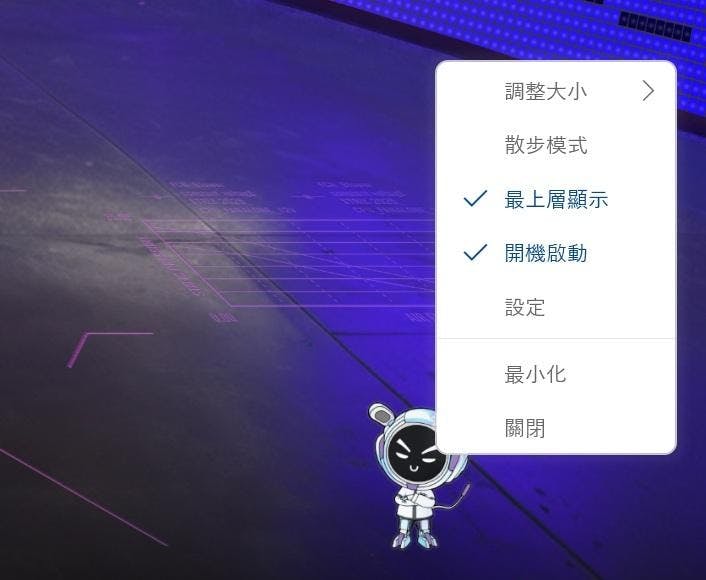

另外ROG STRIX SCAR 18(G835)除了管理系統功能的Armour Crate應用程式以外,還預裝桌面虛擬寵物軟體Omni,Omni是華碩ROG SAGA中的「第一號官方吉祥物」,預設會以僅出現頭部的迷你版出現在桌面,雙擊可變成完整的3頭身角色,亦可設定自動散步功能讓Omni在桌面自由移動,不過筆者應該還是會在一般使用把Omni關掉。

金字塔頂端機型不僅求高規高效能,個性化精緻設計也有助脫穎而出

作為一款當代頂規、散熱設計也攻頂的旗艦中的旗艦機型,ROG STRIX SCAR 18(G835)確實在遊戲與專業內容創作的效能都有出色的表現,同時精心設計的酷炫外型,以及便於後續升級的快拆底板,都是使ROG STRIX SCAR 18(G835)能與競品差異化的設計;以筆者個人的想法,當會斥資超過十萬元購買電競筆電時,倘若價格已經高到一個程度、硬體配置也大同小異,消費者所著重的就會是更具個性的設計。

ROG STRIX SCAR 18(G835)相較前一代機型進一步進化,並結合Zephyrus西風之神系列廣受好評的AnimeVision螢幕設計,並將底部的Aura RGB提升至環繞設計,但同時也藉由集中後方風道設計以及更為洗鍊的線條,在關閉所有燈效後更為簡約、低調,倘若對於想要以單一高規機型兼顧專業使用與遊戲娛樂,ROG STRIX SCAR 18(G835)則能在兩種特質之間切換自如。

本文章所有內容均由編輯撰寫,我們可以由閱覽者的點擊購買行為中獲得由第三方平台提供的導購分潤收入。文章提及的內容與價格是文章發布當下的資訊,目前可能已有變化,詳情請參閱購買連結。