位於台北市市民大道五段的國家鐵道博物館於2025年7月31日進行第一階段正式開放,筆者就趁著公司距離不遠的地利之便以一個小時的時間前往拍攝;先說結論,就是光是免費參觀的區域就已相當精彩,目前唯一需付費的柴電工廠則更進一步錦上添花,另外現場的志工都相當的熱情,對於特定展示物有興趣都可向他們詢問並得到寶貴的答案;以下也簡單描述今天的觀後心得,並透過好攜帶的Ricoh GR III記錄一些場景。

除了可現場購買柴電工廠門票外,亦可自國家鐵道博物館官網購買數位票券省卻現場操作機器的時間:國家鐵道博物館

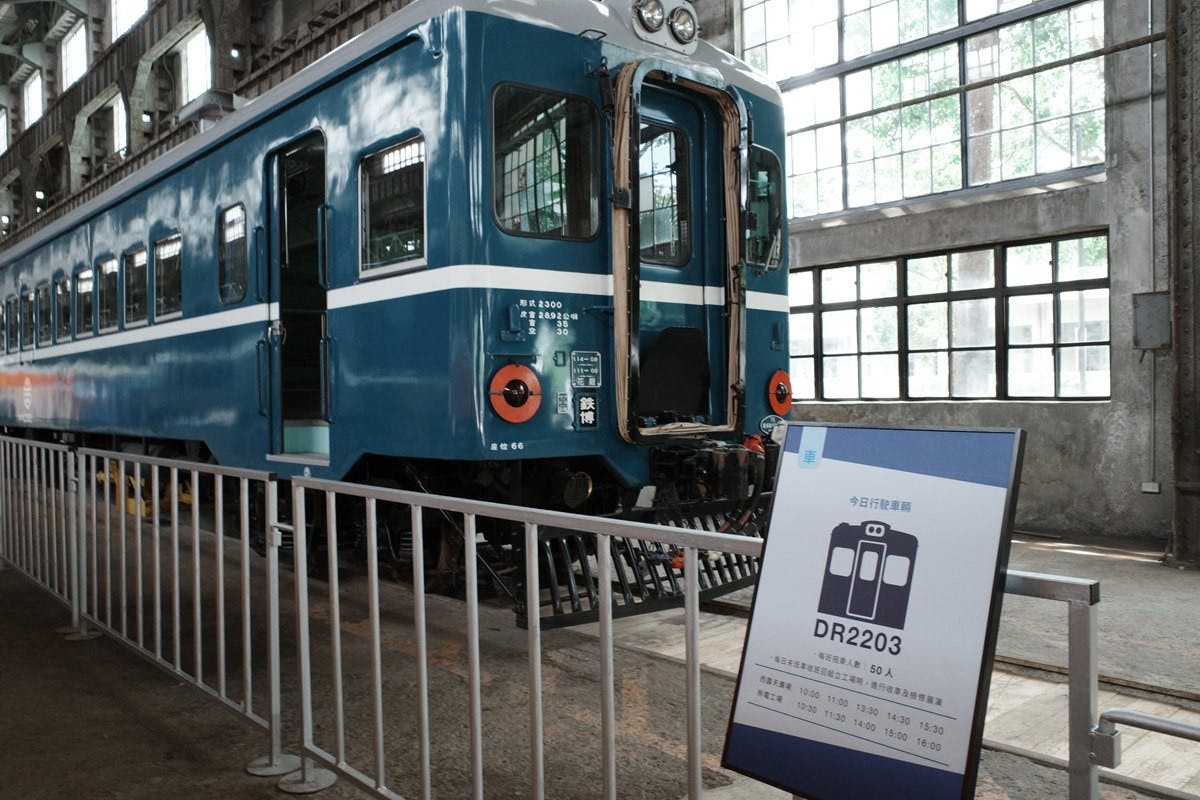

不過若是想要搭乘藍皮文博號柴電列車的朋友還要等幾天,預計於9月的第一個假日起開放購票搭乘,今日則是適逢在營運前的測試。

從差點被剷平轉化為國家鐵道博物館的台北機廠

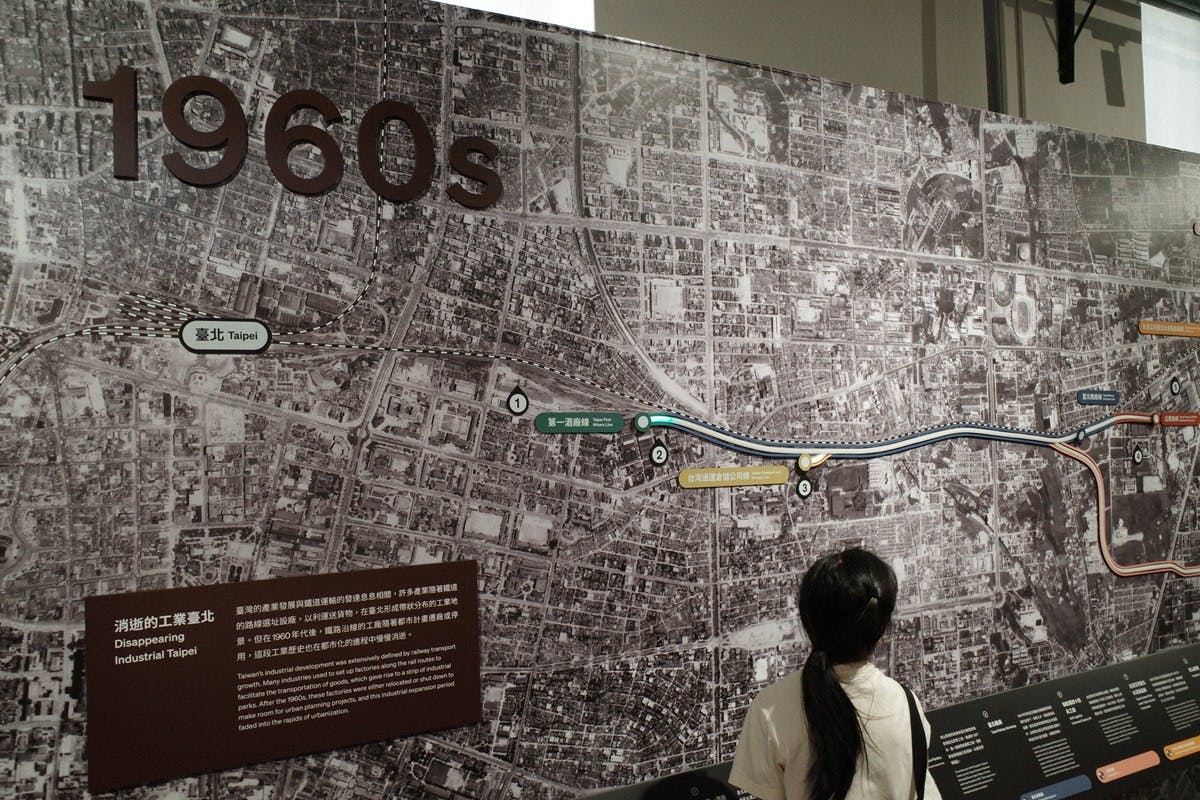

鐵道博物館的前身是台北機廠,其歷史可追溯到1935年日治時代的「台北鐵道工廠」,戰後更名為台北機廠,主要作為台鐵重要的車輛保養與維修基地,只是隨著鐵路地下化、高鐵營運路線等因素,台鐵在2013年將台北機廠的維修機能轉移到桃園楊梅富岡車輛基地後,就陷入被廢棄的爭議。

雖然筆者並不算鐵道迷,不過適逢2013年當時對於台北機廠的存廢仍爭執不已,在當時台北機廠設置期間限定的免費參觀導覽,當時是存著也許日後就不在了的心態去參訪,但在參觀後對當時內部的工廠、存放的列車感到相當震撼。後續則傳出台北機廠獲得保存,並以原址作為國家鐵道博物館的好消息。

由於筆者也不認識當時的國家鐵道博物館籌備處人員,筆者當時仍相當擔心國家鐵道博物館被「台灣老街化」,深怕美麗且具歷史價值的台北機廠在錯誤的主事者主導的囫圇吞棗下失去應有的原貌;但歷經2023年文博會期間的限定開放,以及期間開始追蹤修復計畫的相關訊息,確信籌備者是有心打造具有代表國家鐵道文化的精緻博物館。

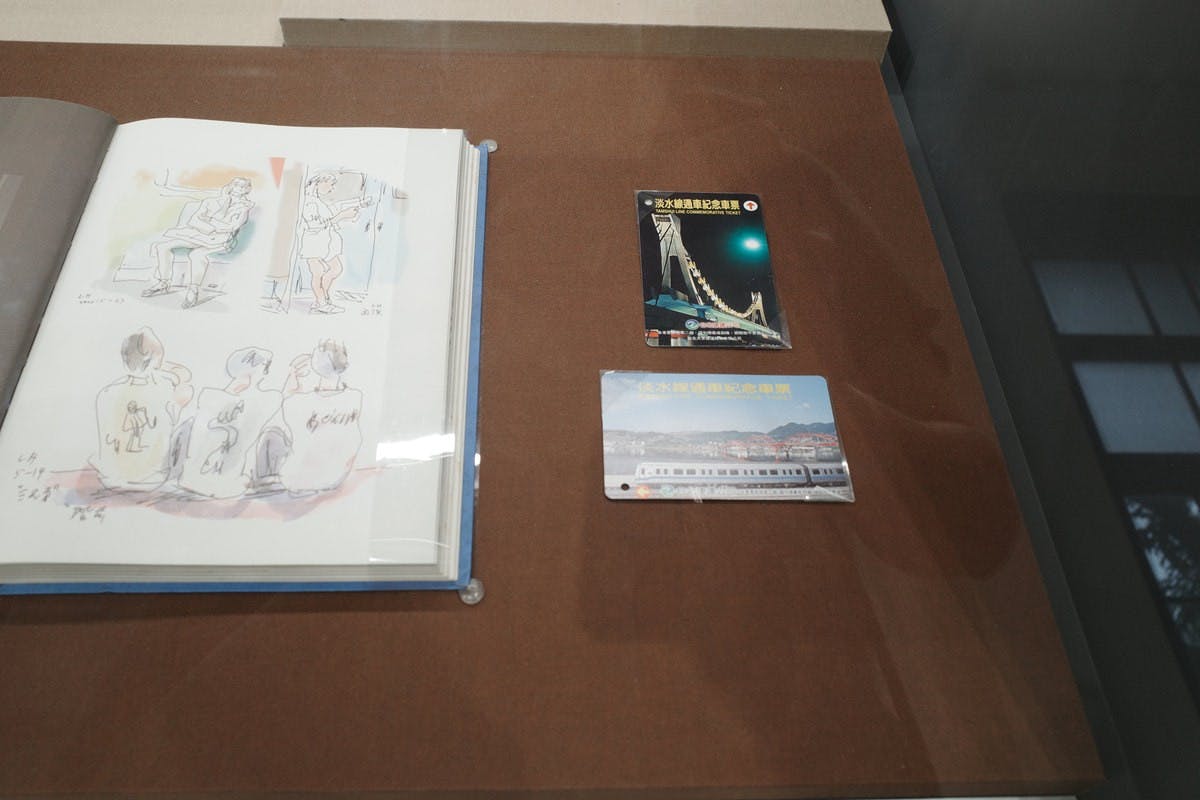

從鐵道博物館當中所介紹的歷史,其實台灣原本在80年代就有機會建設國家級的鐵道博物館,有志者也盡量保存大量具歷史價值的車輛與文物,只是礙於當時普遍風氣並沒有保留歷史文物的概念,後續計畫破局,接下來就預到台北機廠的存廢,但最終還是在多方努力下促成國家鐵道博物館規劃。

結合辦公室與策展場域的辦公室區

目前國家鐵道博物館還未完全開放,其中入口處銜接的總辦公室區除了固定的廠長辦公區以外也作為策展區域,目前與筆者印象中文化博覽會開放的狀態類似,但還多了鐵道攝影師古仁榮先生的鐵道攝影特展,此外靠東側入口也設有親子空間。

不過筆者有點擔心過於開放的展示型態實質上也有些過於相信人性與共識,由於許多展示物並未設置玻璃櫃或停止線,一部分參觀者會不自覺伸手想要碰觸,例如有一區陳列當時餐車的餐點配置與車上販售推車的陳列物就有出現這樣的情況,甚至在廠長室旁的大會議桌也有人差點就試著把椅子拖出,但也是在最後一刻看到警示牌而收手。

美麗的員工澡堂與大禮堂

台北機廠的員工澡堂也是在免費參觀區不可錯過的重要空間,是最早獲得市定古蹟認證的建物,當年透過原動室的蒸氣提供熱水,是台北機廠時期最具代表性的員工福利社師,建物本身則呈現對稱的挑高一樓十字形建築。

目前員工澡堂仍保留2023年文博時期的展覽內容,包括在前廳提供許多台鐵在台灣車站以往的建築模型,可以感受到許多具特色的車站在當時不理解文化保存的社會風氣下被改建為現代化結構的可惜之處,中間的圓形浴池也會不定期打出蒸氣展演;而大禮堂目前則做原始的為臨時郵局之用,在改建前曾是員工餐廳,當前的建物是已經改建後的新建物。

到十月底前期間限定「打開組立工廠」展區

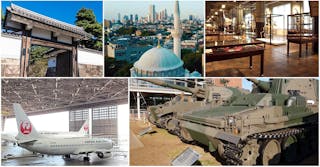

由於兩個工程期之間的空窗,在國家鐵道博物館開幕至2025年10月底前,於1935年啟用的組立工廠進行階段性的免費開放,開放一部分北側區域空間供參觀,除了可一覽建築主體結構,更重要的是也陳列一部分維修後的館藏車輛,此次展示共11輛典藏車。

在目前陳列的展示車輛當中,包括一列可進入參觀部分空間的餐車(非原始餐車而是以同型車款修復),餐車內部開放冷氣,也是不少人藉機乘涼的地方,此外還能看到台鐵復興號於2023年停駛前的最後列車,還有一列透過塗裝顯示復興號歷史變遷的初代復興號。

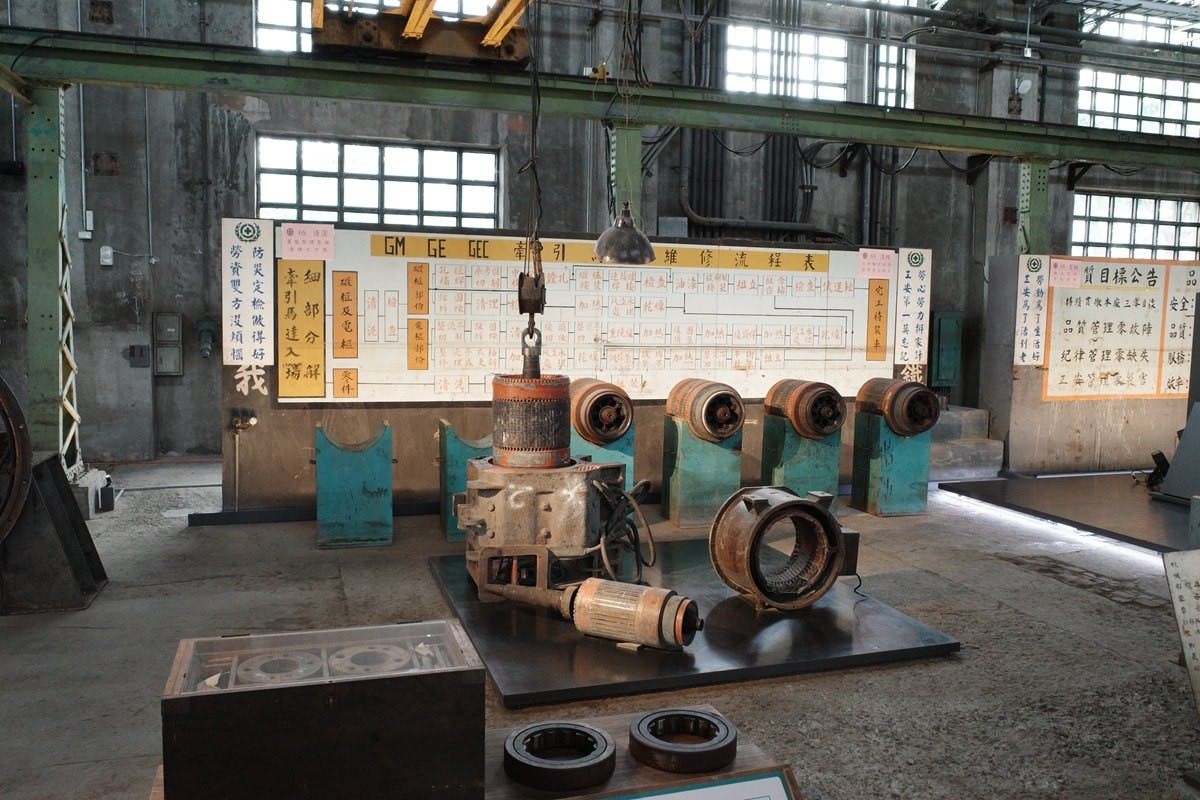

目前唯一付費區域的柴電工廠

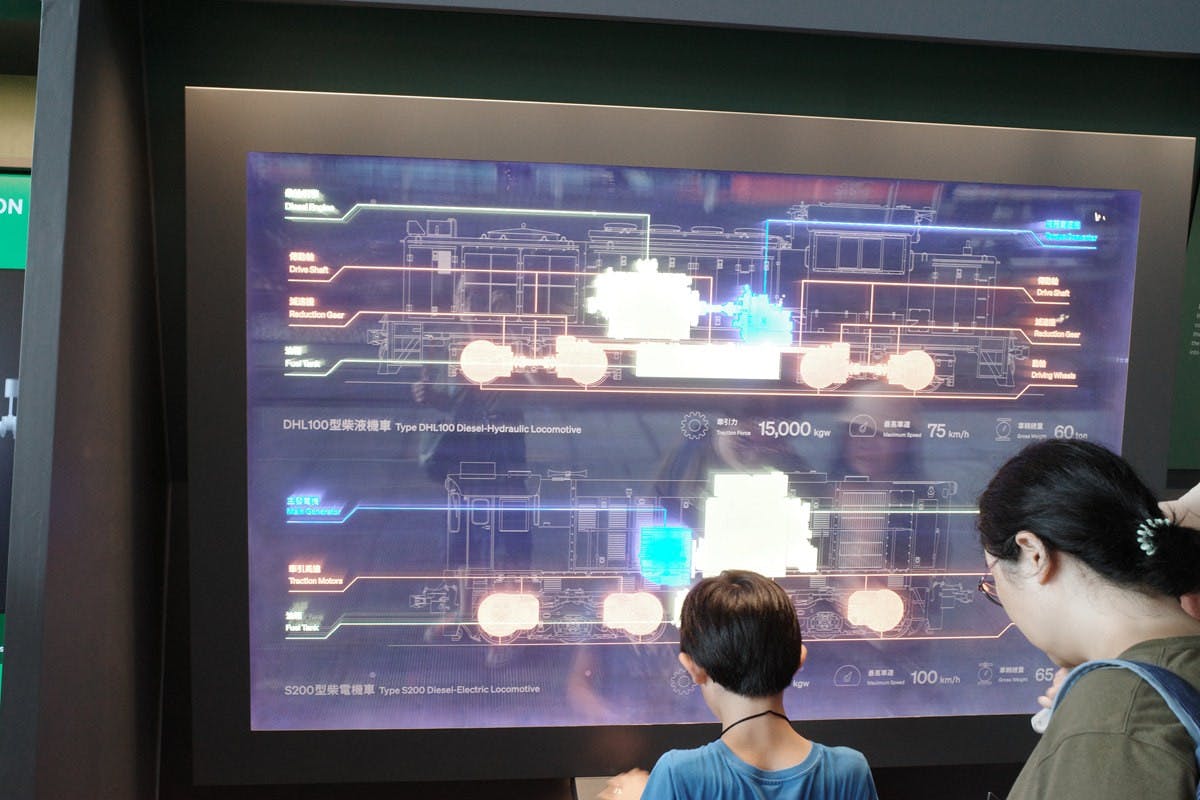

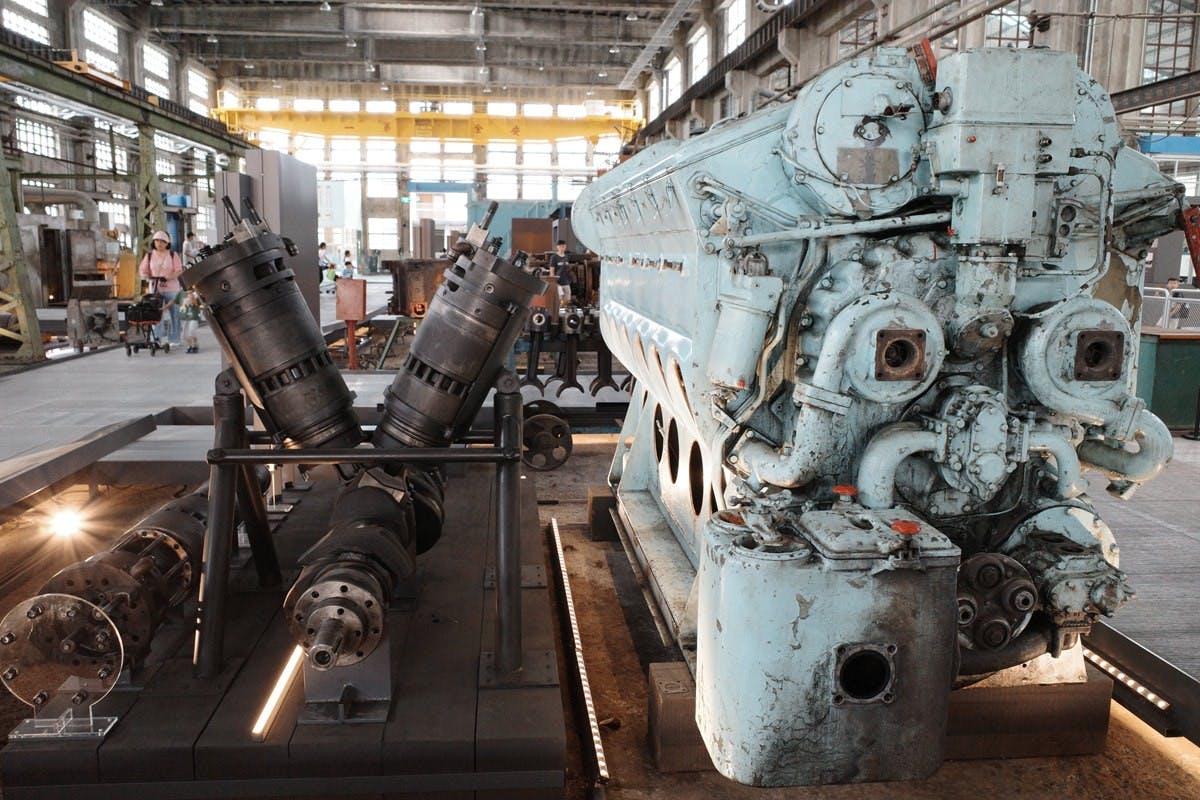

柴電工廠是目前國家鐵道博物館唯一的付費參觀區域,柴電工廠是因應台鐵動力柴油化的工廠區域,本身由多個工廠共構而成,共有超過2,000坪空間,除了存放24輛經過考究修復的車輛,其中特別將天車吊掛S212號柴油機電的引擎罩,搭配巨型滑軌透明螢幕,定期呈現柴電車結構、原理的展演。

同時內部除了鐵道車輛、工廠以外,也透過影音、聲光、鐵道技術介紹許多柴電車的原理,也包括可透過按鈕演示電氣化火車集電弓如何與電纜接觸的裝置;此外還有包括台灣的鐵路發展歷史、台北鐵路地下化的歷程等。

當前已夠精彩,更期待完整開放後的樣貌

目前國家鐵道博物館僅開放第一期,但筆者認為無論從歷史建築愛好者、鐵道迷或是想要感受台灣鐵路文化變遷的角度,都已經相當值得一看,今天也可看到許多拿著單眼相機拍照的參觀者(不過意外的感覺沒甚麼遇到拍攝影音為主的Vlogger),不過畢竟許多展示空間為開放或半開放式空間,在炎熱的夏天不免有些熱,記得適度的補水。