這幾年可能也是由於全片幅元件技術成熟,在 EOS 5D 系列以及 Nikon D700 的帶領下創出一波全片幅潮流,由於價位的關係,中階全片幅相機逐漸有取代過去高階 APS-C 機身的情況,甚至 Canon 7D 以及 Nikon 的 D300 的下一代機種也前景未明。

不過中階全片幅機身即便因為新一代機種的推出而降價,但準專業的操作設計以及仍偏重的機身尺碼,讓多數想進軍全片幅機身的玩家仍抱持著觀望的態度。

今年秋冬開始,全片幅相機也許不再那麼高不可攀,不光只是初始定價的下降,而是從機身設計精巧化與操作邏輯著手,市場兩大單眼相機主力廠商 Canon 以及 Nokon 都宣佈推出定位更親民的全片幅機身,其中先打頭陣開賣的正是這次借測的 Nikon D600 。

Nikon 今年一口氣推出三款 FX 全片幅機身,專業與運動攝影的 D4 、準專業與棚拍的 D800 以及業餘休閒的 D600 ,這三款機身的差異化算是做的相當明顯,前二者除了畫素與是否整合垂直手把之外,在操作邏輯是同樣採用 Nikon 專業機身的設計。

不過 FX 家族最新成員 D600 則是採用與 D7000 較為相近的操作邏輯,可以說在機身定位方面是希望能藉此吸收由目前 DX 片幅的主力戰將 D7000 想轉戰全片幅的玩家,而且機身的尺寸也控制在與 D7000 相近的尺寸與重量,相較 Nikon 前 DX 片幅機皇 D300 的重量還更輕盈一些。

另外一個重點就是全新設計的新標準鏡頭 24-85mm f3.5-4.5 G ED VR ,雖然沒有先前搭配 D700 與 D800 的 24-120mm F4.0 G ED VR 恆定光圈鏡頭的高畫質與高倍變焦取向,然而更低的價格以及不到 500 克的重量,搭配上 D600 機身,其實與一套 D7000 搭配 16-85mm F3.5-5.6 ED VR 沒有太大的差異。(下方那隻對照組是 Nikon 24-70mm F2.8 水壺是官方商品...所以有奇怪的分模線。)

機身的操作方面,如果先前使用過任何一款 Nikon DX 機身的使用者應該不會感到太多的不適應,機身按鍵的配置與 D7000 相當接近,不過位於機身正面的右手快捷鍵的位置調整過,相較 D7000 把兩顆可定義快捷鍵排的比較靠近的設計, D600 則將兩顆按鍵配置的較遠一些。

機背的按鍵則有些許的調整,包括把快捷錄影鍵移到快門旁,把方向功能鍵向上挪,並且把鎖定撥桿與之整合,原本方向功能鍵的位置被 Live View 切換鍵取代;筆者個人操作的感覺是覺得方向鍵尺寸如果再略大一些操作起來會更順手些。

機身側面的擴充介面包括常見的 USB 孔、 HDMI 孔、外接電源插槽外,由於 D600 也相當重視錄影機能,故也搭載麥克風擴充插槽以及耳機監聽用插槽;此外也延續 D7000 良好的雙記憶卡插槽設計,這對於大用量拍攝使用者或是習慣專業使用需要多卡備份、一張存 JPG 一張存 RAW 檔的玩家,是相當便利的設計。

而機背的 LCD 則為 3.2 吋 92 萬畫素,用以錄影或是 Live View 相當便利。至於光學觀景窗則是 100% 視野率搭配 0.7X 放大倍率,不必擔心構圖會拍到原本未預期的邊框問題,明亮度也相當充裕。不過由於機身定位緣故, D600 並未與 D4 以及 D800 採用相同的 51 點對焦點(其中 15 點為十字對焦 )配置,而是使用與 D7000 相同的 39 點(其中 9 點為十字對焦)。

整體握持手感方面,如果已經習慣如 Canon 7D 、 Nikon D7000 、 Sony A77 、 Pentax K5 等中堅級 APS-C 機種,那 D600 搭配 24-85mm 的組合肯定不會讓你太痛苦,畢竟組合後的重量並不會與前述機種搭配原廠建議選配的高畫質標準鏡頭差太多;不過筆者個人是覺得 D600 偏厚的機身搭配較窄的握把設計,對筆者的手來說有些不好握,若握把再寬一點就好了。

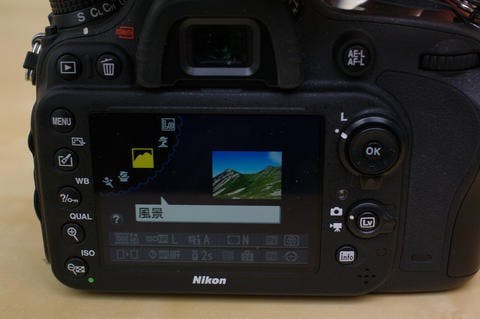

拍攝功能方面,也是與 D7000 相當的類似,不過也創下全片幅機身首度搭載情境模式的先河,雖然對於經有攝影概念的玩家而言,情境模式似乎有點多餘,但 D600 是一款以準專業玩家以及家庭為出發點的機身,搭載情境模式自然有它的意義。

試想帶著 D600 外出遊玩,除了自己拍攝美麗的畫面外,偶而也會需要請路人幫忙拍攝與景色的合照,若有情境模式的加持,至少可減少因為委託的路人不熟相機拍出不理想畫面的畫面,或是身邊的家人與朋友吵著要試拍,切到情境模式也能讓不熟相機設定的人拍出一定水準的照片(不過構圖就真的是個人能力了 Orz ),一同感受 D600 的魅力。

以下就是一些以 D600 搭配 24-85mm 拍攝的照片,由於公司圖床有 8MB 上限,隨便一張 24MP 的 JPG 都超過上限故這次很抱歉無法提供原始照片...嗚嗚。

機身操作方面,從光學觀景窗以及機頂 LCD 內可顯示的資訊就已經足以在許多的場合完成初步的調整,整個拍攝過程使用到機背 LCD 的機會實際上並不多,頂多就是為了調整顏色定義檔或是進行白平衡微調等進階調整才會需要用到 LCD ,快門的感覺與更高階的機種仍有些許落差,但相較 D7000 的快門振動感已經是相當大的提昇了。

不可諱言的,全片幅的魅力就是在於大感光元件對於影像層次的通透感,以及由於使用的鏡片範圍更大,在散景的邊緣虛化效果比起同樣光圈的 APS-C 片幅更為明顯(不過也表示把全片幅拍攝的照片裁切到 2/3 大小後散景效果與 APS-C 就會類似),對於首次接觸全片幅相機的使用者而言, D600 套裝無論是操作性以及重量上都是不太需要重新適應的。

但輕巧的 24-85mm 卻也有不可避免的問題,就是一分錢一分貨的狀況;畢竟 24-85mm 相較於原本 Nikon 的全片幅標準鏡 24-120mm 的價格有相當大的落差,撇開影像品質的因素不談,比較大的影響是鏡頭對焦馬達的等級不同,也完全反應到對焦與合焦的速度上,其實拿 D600 搭配其它更高高品質的鏡頭時,會發現並非 D600 對焦慢,而是被 24-85mm 的馬達所累。

不過 24-85mm 也沒那麼不堪使用,畢竟重量輕盈又有防手振功能,老實說也沒什麼可以抱怨的地方,更何況挑選 D600 作為入門使用,除了價格考量,應該也有一部分的客群是像筆者一樣覺得 D600 與 24-85mm 的組合重量上是可以接受的。

且像是筆者這種半吊子的拍攝者而言,操作 D600 的難度顯然是比 D4X 容易的多, D600 還是保有維持眼睛貼著觀景窗直接按住按鍵與轉盤進行數據調整的邏輯,即便在搶拍的場合也可讓眼經不離觀景窗。即便想拿給朋友請他們幫忙拍攝紀念照時,也可先調整到情境模式輔助減少拍攝失敗的情況(雖然他們可能還是會嫌重就是了...反正筆者平常慣用的機器也沒多輕...)。

作為全片幅親民化機種的先河, D600 實現操作的簡單化以及機身、鏡頭搭配的合理化,雖然對一般玩家而言,將近八萬的套裝定價仍不算親民,但別忘了這也與先前多款 APS-C 專業級機身如 Canon 7D 或是 Nikon D300 上市時差不多的價位而已,雖然在機身等級略低於前述中階機種,但是對於拍照或是錄影而言, D600 的機能性也已經綽綽有餘。

D600 也只是這場全片幅親民化大戰的導火線,年底 Canon 也將端出相近定位的 6D 接招應戰,而市場也謠傳 Sony 可能會如當初 A900後的 A850 一樣,推出比 A99 的簡化版本機種,到時候消費者的選擇也會更多,但如何作到一般消費者拍的開心、進階使用者用的滿意,就看各家怎在專業操控性以及親民設計取得平衡了。

PS:據說 D600 似乎有機身內部耗損導致灰塵的災情,不過筆者用的時間不是很長,不太清楚狀況就是...