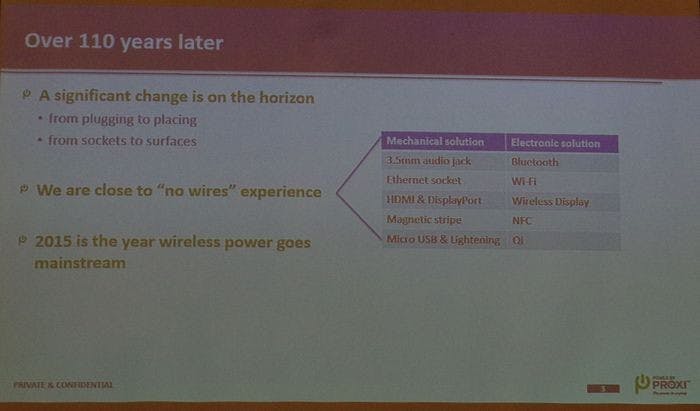

PowerbyProxi 是目前無線充電組織 WPC 中專注於共振式技術的成員,而在今日稍早也為台灣媒體介紹目前共振技術的創新突破,並希冀透過創新的高效率無線充電技術,能夠改變消費者所習慣的發明於百年前的插頭插座充電,以無線化的方式享受嶄新的設備使用型態。 WPC 預計在今年下半年頒布 Qi 下的共振式無線充電技術規範。

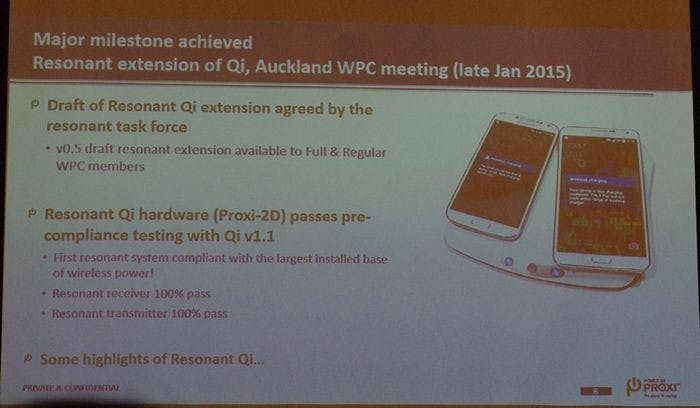

今日由 PowerbyProxi 的聯合創辦人 Fady Mishriki 接受媒體訪問,他表示雖然在既定印象中感應式無線充電技術的效率遠高於共振技術,使得感應式技術仍是目前市售無線充電設備主要的技術,然而在今年一月於奧克蘭所發表的 Qi 共振技術草案後,當時所展出的原型設備已經達到最高 71% 、平均 67% 的效率。

由於共振式無線充電技術的未來性, WPC 組織中也有一個專為共振技術的小組,集結包括 PowerbyProxi 、 TI 、 Freescale 、聯發科、高通、三星、微軟、 Nokia 、 HTC 等三十家以上業界技術成員,共為 Qi 規範的共振式技術努力。

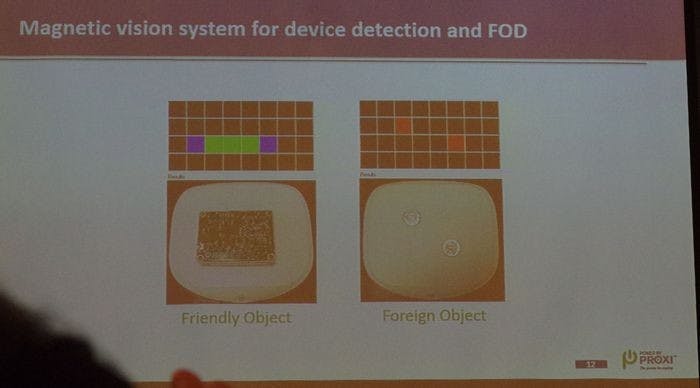

共振式無線技術有幾項重點,包括達到高速、高效率的充電效果,提供不同功率的輸出,非平面的充電模式以及向下相容既有感應式充電技術,另外也針對異物偵測進行定義,確保充電板可先掃描放置的物體確認為相容設備才充電,以提供安全、高效率且能夠通過電子干擾檢驗的標準為目標。

Mr. Mishriki 還補充到,他們所用於展示的原型還是透過生產較容易的 PCB 線圈,而非李茲式(絞合式)漆包線圈,若是透過李茲式漆包線圈,效率還能提高 10% 到 15% ;當然在草案規範中無論 PCB 或是李茲式漆包線圈皆可使用,一切看終端設備商的取捨。

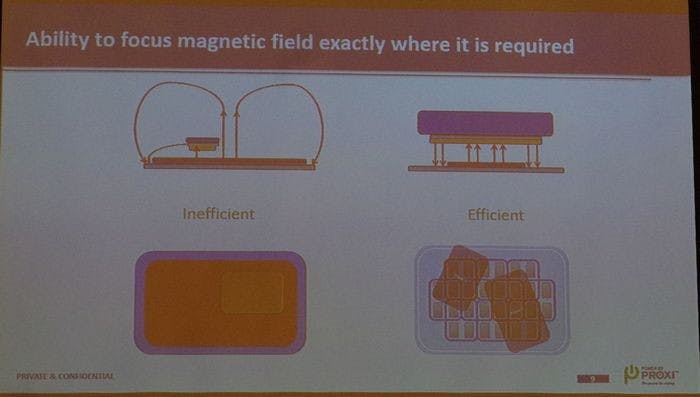

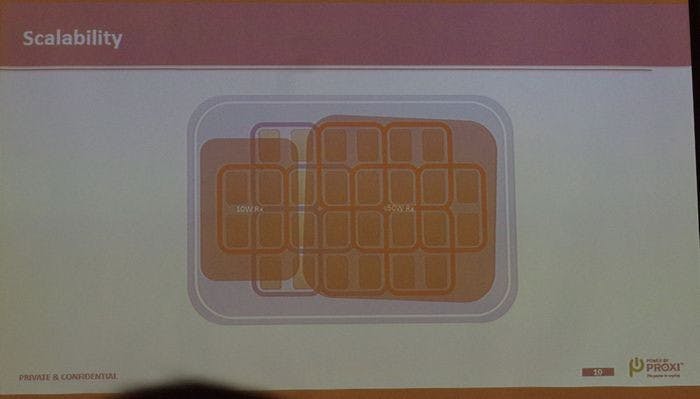

而 WPC 所採用的線圈是透過大量的 5x5mm 的小型化線圈構成,相較 A4WP 組織之共振技術標準所使用的大型線圈,由於線圈面積小,不會有大型線圈在特地區塊效率急速下降的問題,且透過小線圈群搭配管理機制,可針對設備擺放位置僅啟用範圍內線圈,還能使功耗管理更佳。

在目前的規範中, WPC 的共振技術能夠提供同時最多八個設備充電,而在兩個設備下有 15W 的輸出表現,長程目標當然是使共振技術能夠達到與感應技術相同的充電功率。另外也以能夠在 3D 空間進行充電,故除了展示其 Proxi 2D 充電板外, PowerbyProxi 還展示碗型的 Proxi 3D 充電器,目前轉換效率約在五成以上。

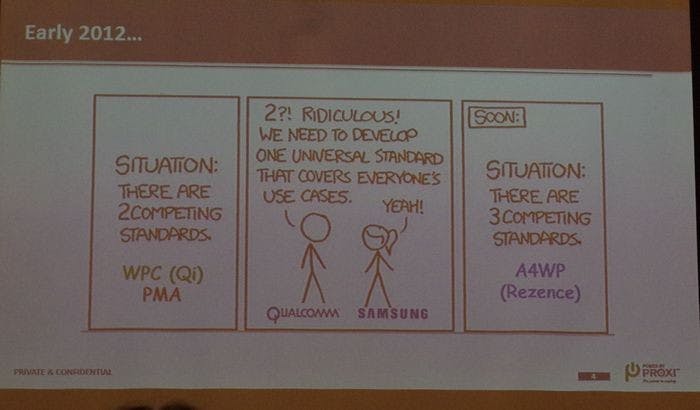

至於日前 A4WP 以及 PMA 結盟是否對他們投入 WPC 下的感應技術有所影響? Mr. Mishriki 認為在規模面, A4WP 與 PMA 其一未有終端推出,另一則僅有少量產品推出,其次是兩者雖結盟但技術標準仍各走各的,並未將技術標準整合。

其次是以技術面而言, A4WP 與 WPC 所使用的頻率不同,且在線圈的定義也不同,相較 A4WP 的大型線圈, WPC 選擇使用小型化線圈提供可擴充性、分區性的方式提供更高效率的充電方式;其次也不用說 A4WP 的創始成員現今也都有加入 PMA 組織。

你或許會喜歡