矽谷與亞洲的企業通訊設計差異?該怎麼選擇適合你的內部溝通軟體或是協作工具才能有效提升 Scrum 敏捷開發團隊生產力?今天來看看一個中文原生的 Slack 如何符合你的需求

為什麼你要看這篇文章?

相信許多人在選擇使用 JANDI 和 Slack (源於矽谷,美國最大的企業協作工具)中掙扎,讓我這次來做一篇深度分析比較文,讓你選擇適合自己團隊的工具,增進生產力,而非盲目地選擇了不適合的工具,拖累了團隊。

可以由上往下,循序漸進的了解差異 ; 也可以直接填寫表單請「專人服務」!

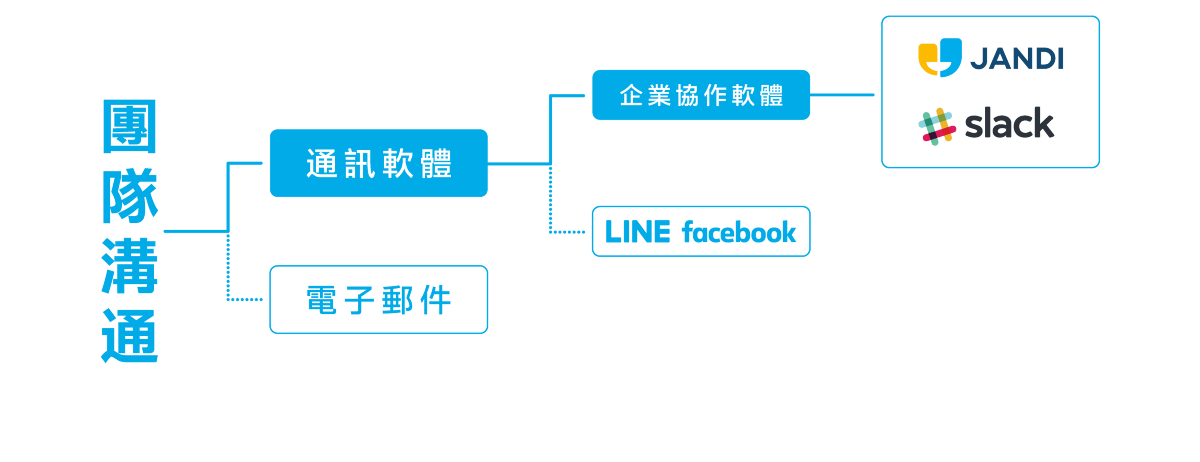

Email 殺手:企業協作軟體

電子郵件的「正式性」目前依然是無可取代的

因此,對於尚未熟識、外部人員做正式溝通時,是建議花費時間使用電子郵件的。當相對地,如果對內部溝通,也使用這種高時間與腦力成本的方式,那也太不值得!想想每天打開信箱雜亂的垃圾信、電子報,信件來來回回一長串⋯⋯。

所以基於人們更方便地溝通,大眾/私人通訊軟體出現了(臉書 Messenger 或 LINE),然而這些軟體原先的設計,就不是作為工作協作,主要原因我曾經寫過一篇:為什麼不建議公司用 LINE 工作?企業通訊工具 JANDI, Slack, 釘釘 的差異?

因此,「Email 殺手」的企業協作軟體出現了!

為什麼企業協作軟體可以稱為「內部溝通的 Email 殺手」?這篇文章要來比較的是歐美地區最成功的 Slack,以及專注於亞洲用戶 JANDI。

出發地(背景)不同,設計方向就不同

Slack 的創辦人是圖片分享平台 Flickr 的創始人,基於過去累積的人脈網路,以服務北美新創和開發者社群出發,尤其鎖定美國矽谷的網路新創公司。特點在於與眾多服務的整合串接,在功能設計上較為複雜,全英文介面。

JANDI 則是源於亞洲,因此專為亞洲中小企業和團隊設計,以研究亞洲使用者體驗出發,在產品一推出時就支援繁體中文、簡體中文、日文、韓文和英文等五種語言設定。

歐美、亞洲的雲端工具使用行為差異

要了解 JANDI 和 Slack 的不同,就要先談歐美與亞洲 SaaS 市場的差異。

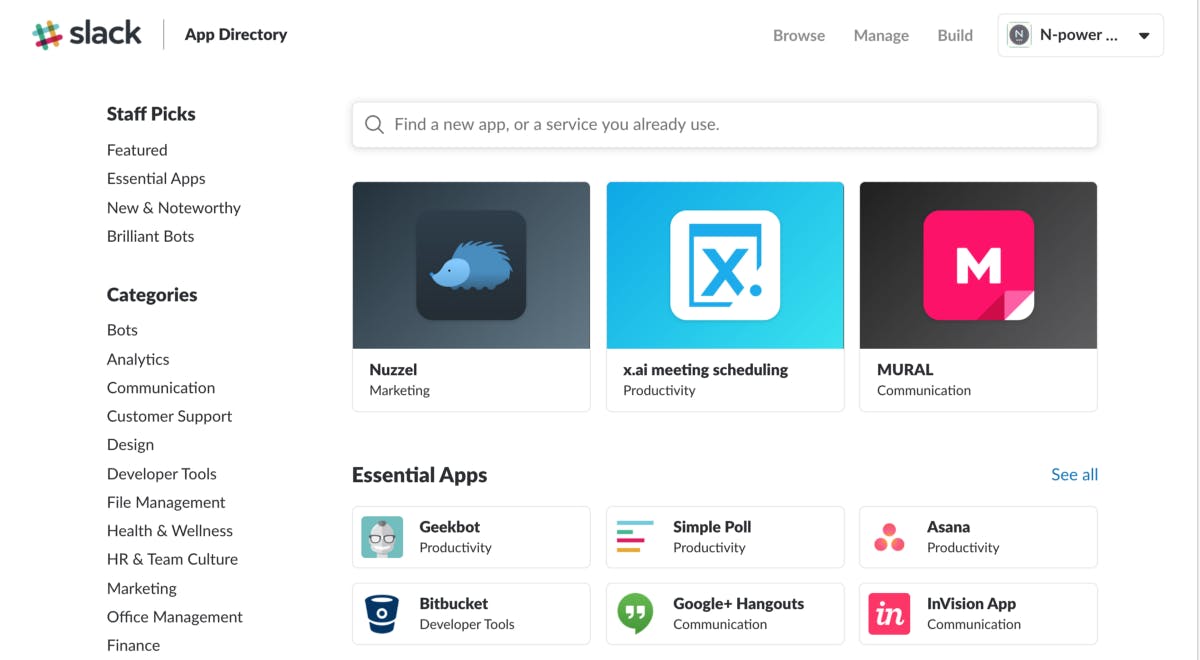

在美國的雲端服務,SaaS 市場滲透率相當高。也就是說,美國使用者很早就習慣溝通與協作平台的工作方式。根據統計美國的數位工作者經常同時使用 10 ~ 20 個軟體工具協助工作。為了滿足這個需求, Slack 整合串接了近百個不同的應用程式,成為各式各樣 APP 應用的大平台,從此使用者不用再為更換頁面而苦惱。

因此,針對亞洲使用者體驗設計的 JANDI ,雖然也提供了 Google Drive 、 Dropbox 、 Google Calendar 、 Trello 、 JIRA 、 Github 這些最廣泛常見的應用,以及提供 Webhooks 串接

然而,JANDI 在根本的策略上與 Slack 並不相同。設計的出發點就是把複雜的功能簡化,讓亞洲的使用者滿足到「企業通訊」,以及「常用的應用串連」。

簡單來說,自由很美好,但也容易迷惘。

Slack 提供了非常自由的「應用串連」與自訂化彈性,但如果不太曉得自己公司或團隊需要什麼,基本上這項特點反而成為了雞肋,甚至還會造成功能太過複雜,使得團隊適應門檻大幅提高。然而,JANDI 在功能上,的確不及 Slack 豐富,但麻雀雖小,五臟俱全,對於亞洲的中小企業來說,已經非常足夠了。

產品功能面:JANDI 與 Slack 的差異?

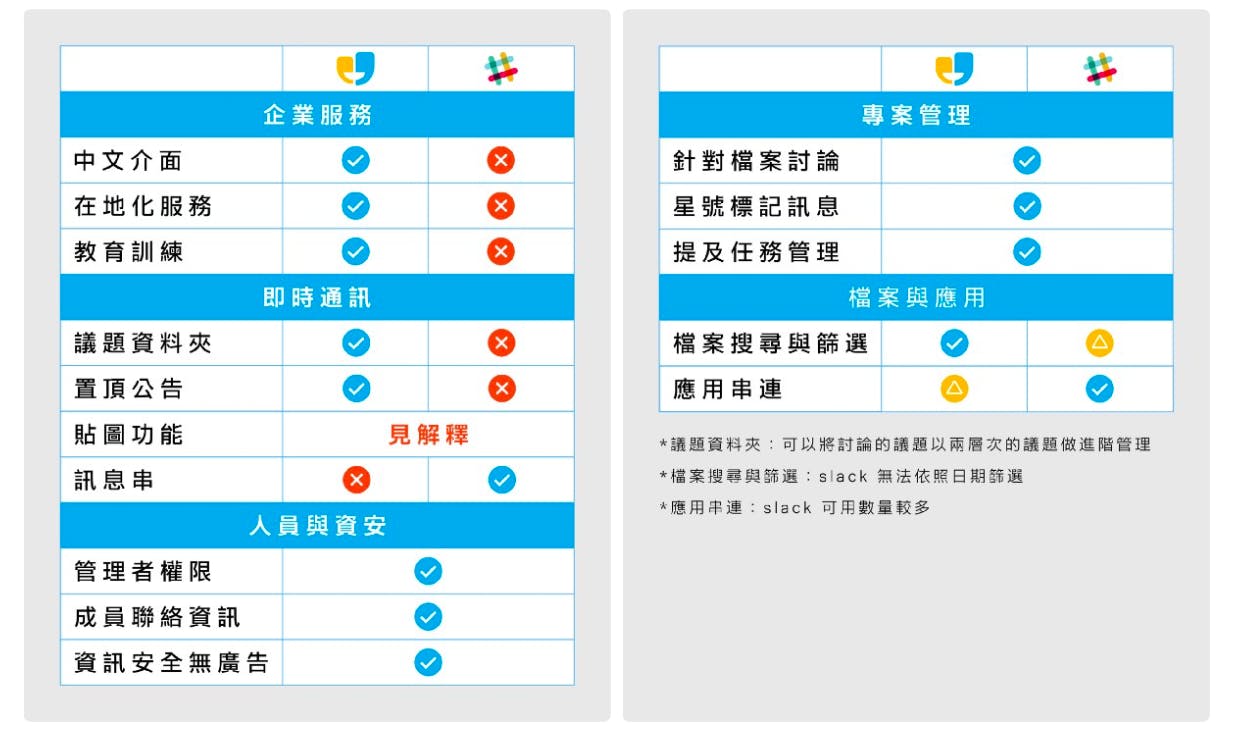

企業服務差異:大同小異,中文化在地服務

接下來, 我會針對兩種企業協作工具進行分析比較,希望能協助你找到適合那一個!

Slack 目前僅提供英文版介面

Slack 的介面較為自由,顏色可以自訂;雖然 JANDI 在界面上無法客製化(顏色固定),但亞洲主要語系,以及在地的客戶服務都有提供。

因為使用專業的企業協作軟體,我認為,「在地客製化的服務」是重要的,除了瞭解更多產品資訊、使用建議、問題支援,或者一次性的讓整個公司團隊了解如何高效溝通協作的教育訓練,對於企業來說,付錢不只是買產品,還是買了整套的後續服務。

特別是亞洲多數的中小企業,很難要求所有員工主管都擁有流利的英語能力,因此全英語介面的 Slack 的使用/進入門檻就相對提高了。

JANDI 藉由客戶專訪,找出需求與推出功能

JANDI 除了提供專屬的企業服務之外,還有一個特色,就是把握每個能與客戶實際聊上一次的機會。以推出「截圖功能」為例,就是曾經專訪了台灣的企業用戶,JANDI 觀察到台灣用戶不僅在乎文字傳訊,更是重視圖片的分享與編輯,沒想到過沒多久,就真的為了用戶們的需求推出了截圖功能:

即時通訊:Slack 訊息串,JANDI 議題資料夾

Slack Thread Message:訊息串

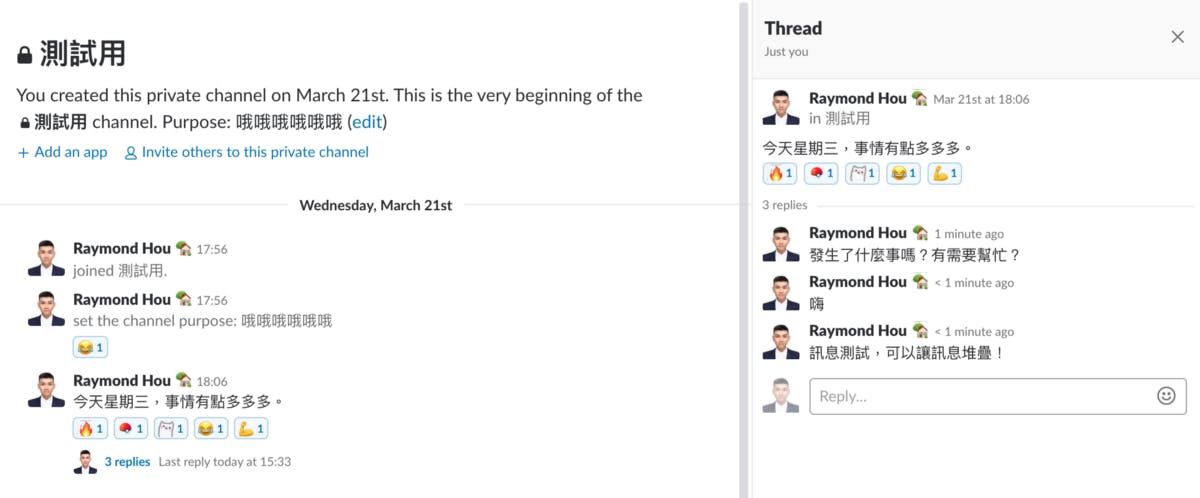

這是我認為 Slack 最強大的功能與特色了,能夠針對訊息進行回應。(JANDI 只能針對檔案回應),也就是說 Slack 能夠讓每一條訊息都成為一個討論區。

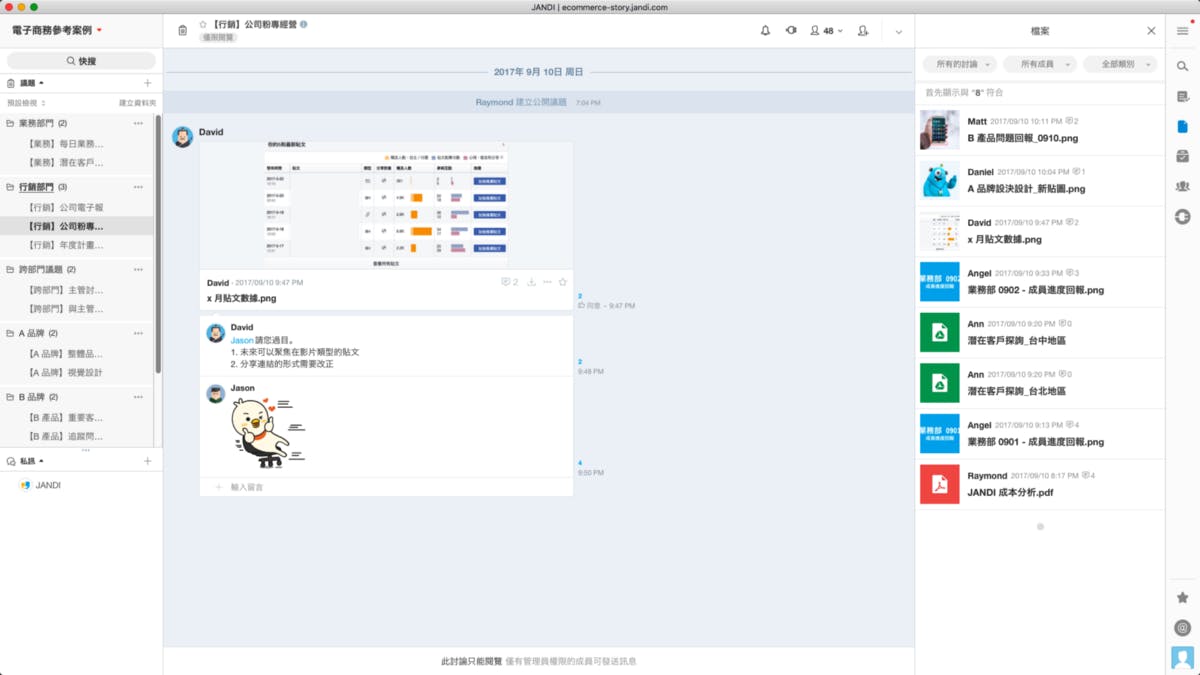

議題資料夾,兩層次的議題設計

另一方面,JANDI 是透過提供兩層的議題設計,讓討論群組變得更有管理架構,雖然目前尚未有訊息串(Thread Message)功能,但如果工作流程與架構清晰,使得每個訊息都放對地方,那麼 JANDI 目前的設計目的應該是保有即時通訊的簡潔,讓大家可以更即時的討論而非成為一個又一個的臉書貼文,但又強調了企業中協作需求的「檔案與圖片」的持續討論。

其他細節差異? 速度、貼圖與非文字訊息

上傳檔案的速度

自訂表情符號 vs 貼圖

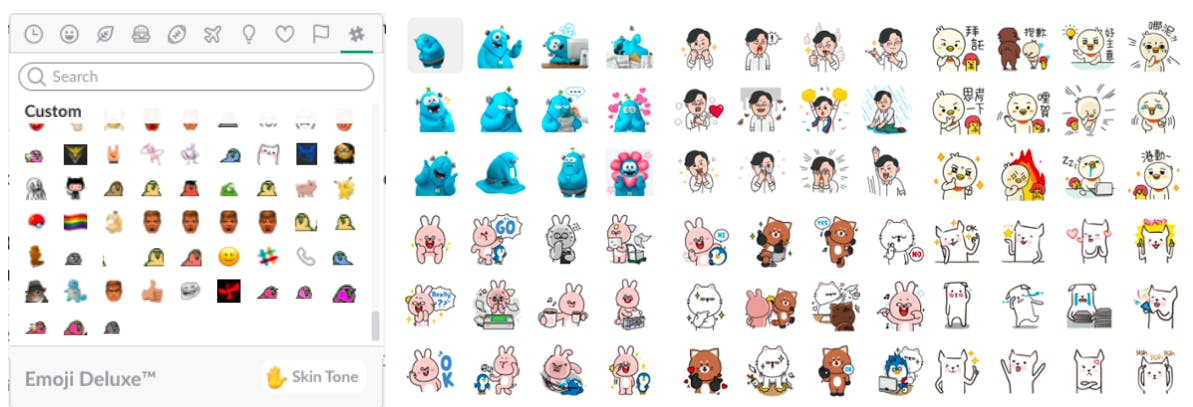

Slack 表情符號的功能,是基於 iPhone 上的 emoji,然後可讓使用者自訂上傳(類似微信)。如左圖,可以上傳各式各樣的表情符號(包含動圖 GIF),只不過會被切成正方形,但使用方式並不像微信或 LINE,一個表情符號與貼圖就是一則訊息,而是如下:

然而,在 JANDI 裡的表情符號則為了貼近亞洲用戶的口味,推出比較像 LINE 的貼圖,每個貼圖就是一個訊息,也可以看到多少人未讀,透過可愛有趣的傳遞非語言訊息,似乎已經是亞洲人的習慣了,有時候文字太過冰冷,就用貼圖來促進團隊的快樂工作氣氛吧!

付費升級,費用差別?

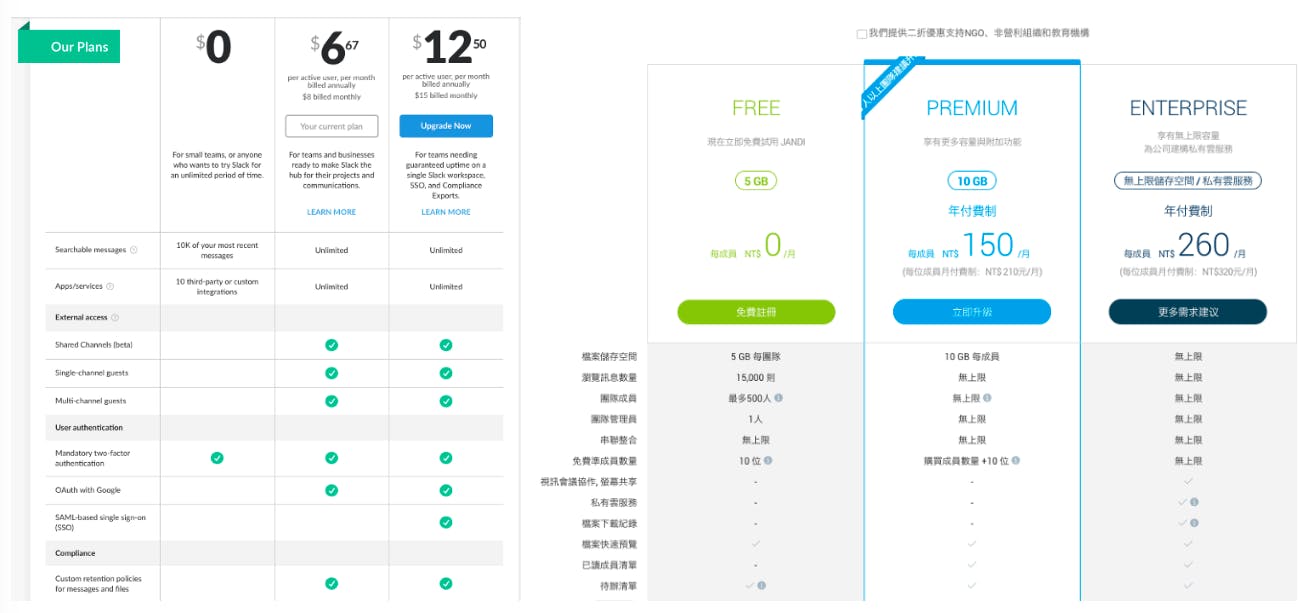

除此之外,免費版本的主要差異是 Slack 有 10,000 則歷史訊息搜尋的上限(以及 10 個 APP 應用串連),而 JANDI 的免費試用版本則可搜尋 15,000 則訊息,付費版本皆是訊息無上限搜尋。

Slack 是一位團隊成員每個月 190 元,JANDI 則是 150 元(NGO、非營利組織、教育機構則有兩折優惠,每位成員一個月 30 元)

→官方 Slack 付費說明

→JANDI官方付費說明

相信介紹到這邊,你心中應該已經有了自己團隊適合哪項工具的答案了。

現在有點像湖中女神,但不一樣的是,如果你兩個都不要,這次女神可不會兩個都給你的哦

當然,我們知道台灣有許多開發者團隊與新創公司更適合使用 Slack,歡迎你也留言跟我們分享,你認為的 Slack 特色與應用串連的推薦用法!

至於對於 JANDI 團隊來說,能夠被拿來與全球非常具影響力的 Slack 來比較,對我們來說是很興奮的事情,不僅代表使用者對於 JANDI 有更高的期待,而且 JANDI 也確實做對了一些事情,找到屬於適合自己產品與服務的目標用戶們:

我由衷期待這篇文章,能夠讓你更明瞭兩種協作工具之間的差異與特色。也希望看到這邊的你,都能重新掌握生活與工作的平衡,

成為更好的自己,更快樂的工作。