Sony在重新以數字作為旗下智慧手機命名方式後,Xperia 1一直肩負將Sony影音娛樂大全凝聚於掌中的使命,並將許多專業功能作為主打,也不免側重特定發燒友的需求;然而新一代的Xperia 1 VI在看似延續使命的同時,也跨出改變的步伐,不僅更改螢幕比例與捨棄4K解析度,也進一步將過往複雜的Pro影像功能與相機應用程式整合,降低以往功能需透過各自獨立的app執行的複雜性,同時Sony也將電池續航力與壽命視為Xperia 1 VI的重點。

顧及體驗與續航力自4K 21:9改為19.5:9FullHD+ LTPO螢幕

Xperia 1系列過往主打搭載業界唯一的4K 21:9比例螢幕,不過Xperia 1 VI卻決定打破傳統,使用相對主流的19.5:9 FullHD+螢幕,這也使得Xperia 1 VI乍看下與Xperia 1V類似,但變的矮胖些許;Xperia 1 VI採用前康寧Victus 2玻璃、後雕刻康寧Victus玻璃的組合,邊框同樣帶有直紋,快門也具備止滑菱格,除了此次台灣也提供與WH-1000XM5、WF-1000XM5相同的白色(Platinum Silver)以外,鏡頭模組也皆與機身使用相同色系。

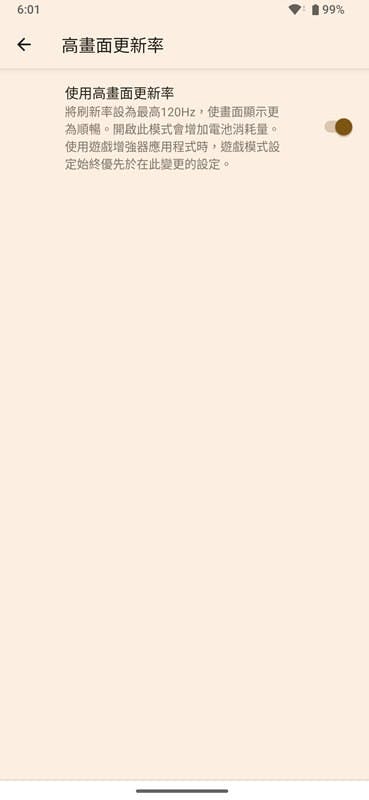

根據Sony官方的說法,雖然Sony仍認為4K是展現旗艦機螢幕相當出色的解析度,然而考慮到現實,現階段技術生產的4K面板無論在亮度、可變更新率都難達到主流市場螢幕的均標,Sony考慮到戶外使用的亮度、能源管理等因素,選擇使用能使亮度大舉提升1.5倍(但Sony仍未公布精確的亮度數據)且具備LTPO 1-120Hz可變更新率的19.5:9 FullHD+ OLED螢幕,不過為何不選擇中大尺寸高階旗艦機主流的WQHD+也是個謎。

雖然螢幕解析度不如以往,不過Sony為Xperia 1 VI升級BRAVIA螢幕顯像技術,透過演算法與環境光感知方式提升螢幕的視覺體驗,預設即開啟BRAVIA增強,此外也保留導演模式,可選擇全時啟用或自動偵測。在採用新一代處理器、螢幕技術等條件,Sony標榜Xperia 1 VI不僅具備更出色的強光可視性,也將續航力提升至2天,並可連續播放36小時短片,相較同級競品在相同亮度條件高出至少8小時。

可預期的規格升級,Xperia手機首度加入VC均溫板

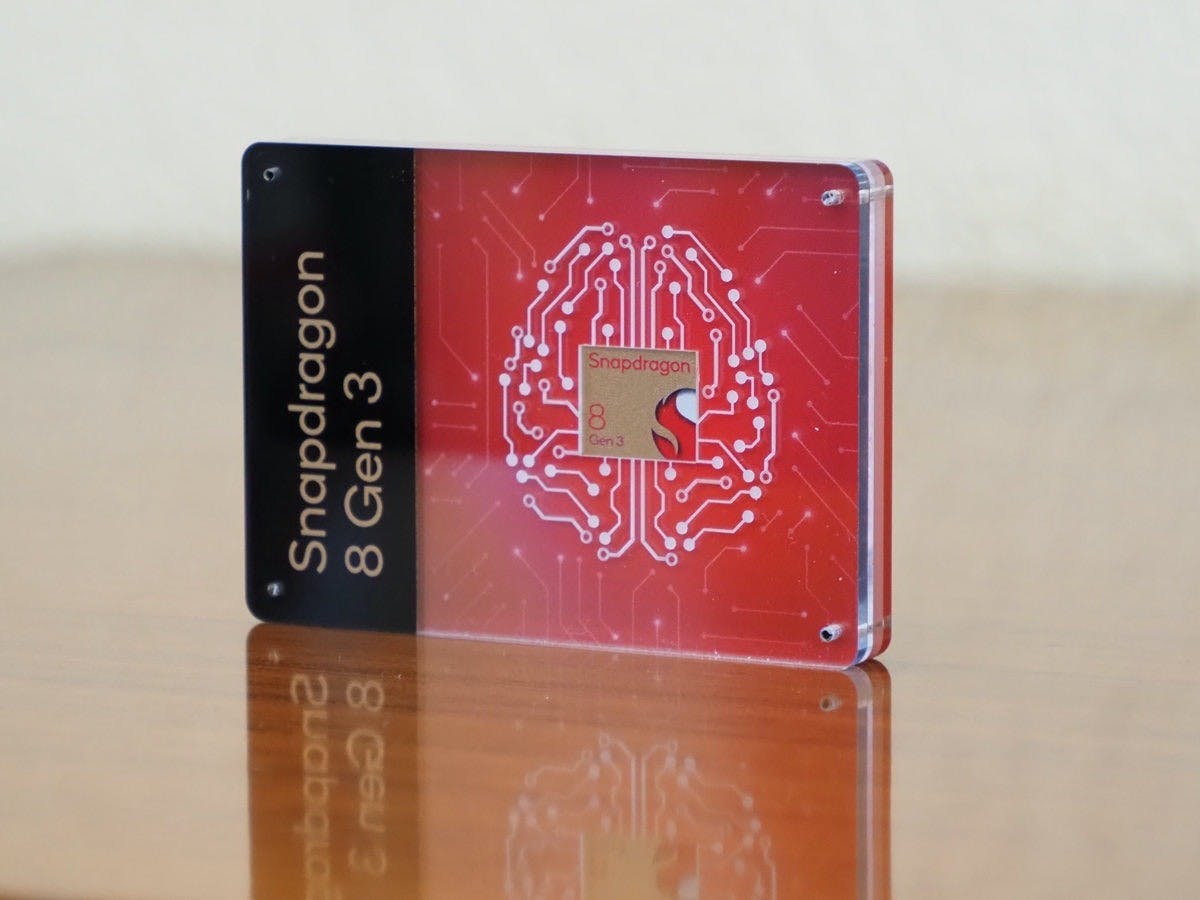

一如預期,Xperia 1 VI採用高通新一代Snapdragon 8 Gen 3平台,提供256GB與512GB兩種儲存配置,皆搭配12GB RAM,算不過畢竟當前許多Android頂級機型已將RAM規格提升至16GB,這樣的規格相對一般,另外還未確定記憶體與儲存的規格,上一代Xperia 1 V使用的儲存規格相較其它相近價位的競品舊,是被部分著重硬體規格的玩家詬病的地方。另外由於官方限制在發表會前禁止跑分,故包括基本性能測試與續航力測試都不再此次評測範圍。

Xperia 1 VI此次在硬體設計還有兩項值得關注的地方,其一是Xperia 1 VI終於從善如流除了石墨烯散熱片以外加入VC均溫板,是第一款具備VC均溫板的Xperia手機,然而即便如此Xperia 1VI仍在保有5,000mAh電量、支援無線充電等條件下減少1.1mm機身厚度,機身僅有8.2mm,並且重量僅192克,並未因為均溫板在電池容量、厚度或重量妥協。

Xperia 1 VI增添均溫板還能更為輕薄的關鍵,就是導入新技術的5,000mAh電池,此新電池具備更出色的能量密度,體積較Xperia 1 V的5,000mAh電池更小,在結合新版電池保護技術下,將電池壽命自3年延長至4年,確保一般使用4年後仍可保有80%以上的電池健康度;也由於電池密度提高且體積縮減,使Xperia 1 VI能縮減厚度與降低重量。唯獨充電規格並未如中國品牌一般瘋狂,Xperia 1 VI仍維持30W PD快速充電,以及支援Qi規範的雙向無線充/供電。

此外針對遊戲玩家,Xperia 1 VI也同樣可搭配Xperia Stream電競套件使用,同時也一併具備結合高通Snapdragon Elite Gaming的遊戲增強器,除了提供在遊戲中不受干擾的體驗、與透過AI智慧分配頻寬與選擇連線方式等技術外,還新添FPS Optimizer幀率最佳化技術,能因應遊戲的內容運算需求智慧控制CPU、GPU資源,提供幀率與能耗的平衡,使手機不會把所有運算力都使用在運算幀率而耗費大量電力與發熱。

主鏡開放48MP全畫素、長焦鏡頭擴展倍率支援手動微距拍攝,相機界面煥然一新

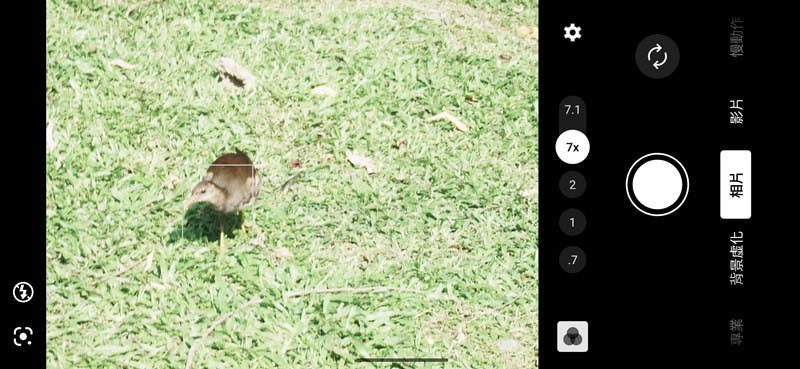

Xperia 1 VI的相機系統維持三鏡頭模組配置,包括16mm f 2.2的1/2.5吋12MP超廣角鏡頭,基於50MP Exmor T技術的24mm 1/1.35吋12MP主鏡頭,變化較大的是長焦鏡頭自最長125mm可變光學提升至85mm-170mm f2.3-3.5,不過感光元件尺寸與先前相同,為1/2.5吋12MP元件,暫時不確定元件是否替換或沿用先前相同元件。另外三個鏡頭的光學皆採用ZEISS蔡司的T*鍍膜,確保一定的光學品質,也具備5種來自Alpha相機的Creative Look濾鏡供套用。

雖然主鏡頭的50MP Exmor T元件與光學設計沿用Xperia 1 V,不過Xperia 1 VI進一步開放更多功能,現在主鏡頭不再強制畫素合併12MP輸出,可透過相機app的功能選單使用48MP有效畫素的高解析度拍攝,以及具備與Xperia 5 V相同的12MP原生2倍裁切技術,其中影響較大的是2倍原生裁切有助改善2倍焦段的畫質。

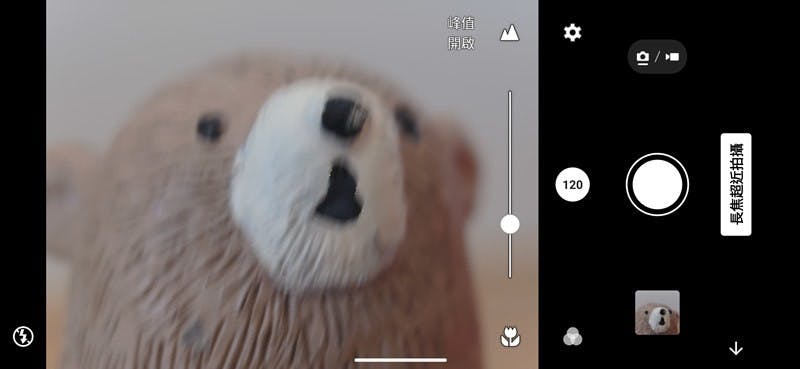

此外光學可變長焦鏡頭除了進一步延伸望遠焦段至170mm,還添加長焦微距拍攝功能,不過長焦微距拍攝與其它手機的微距功能不太相同,是屬於專為微距拍攝的獨立模式,可拍攝距離長焦鏡頭模組最近4公分的物體;在此模式會將長焦焦段預設為120mm,最多可擴展至320mm,拍攝對焦全部依賴手動方式,但Sony也提供來自Alpha相機的峰值對焦供輔助,不過由於此模式專為微距拍攝使用,無法轉換至泛焦焦段。

同時Xperia 1 VI重新把過往獨立的Pro攝錄功能整合,利用全新的相機app為媒介減少過於複雜的設計,Xperia 1 VI的相機app已經原本需透過Photography Pro、Video Pro、Cinema Pro才能啟動的進階功能整合,僅需在對應的模式如專業、錄影等即可直接使用;同時像機使用者介面也經過重新編排,直立握持的下方為切換拍攝模式,上方則為該模式較長被使用的格式切換,盡可能將長用功能呈現在單一頁面,不再如過去需要進入設定才能切換基本格式。

此外,Xperia 1 VI雖未如一些品牌將AI影像增強技術與相機照片處理結合,不過Sony仍就把AI資源應用在拍照輔助,除了先前已經導入的AI場景辨識、AI物件辨識、AI白平衡、AI物件追蹤以外,Xperia 1 VI還採用Alpha相機的人物骨架感知與與側技術,透過物件辨識分析人物的骨架,當無法正確判斷眼睛與頭部時,會切換到以骨架為感測的方式(但畫面會以方框顯示而非骨架)進行持續追蹤。

雖說Xperia 1 VI將相機介面大幅簡化,也進一步開放48MP全畫素拍攝、主鏡頭兩倍原生裁切模式,但Sony畢竟還是Sony,Xperia 1VI的夜景模式(多幀夜景合成)現在在選單也未提供自動與關閉的選項,預設為自動判斷是否啟用,故在夜間仍可能在不確定的情況自動進行多幀夜景合成,但卻會在少數極度昏暗的場景於上方跳出開關,都願意專為手動微距提供獨立模式,不知Sony為何仍不願把夜景模式獨立為一個可控的模式。

保有3.5mm耳機孔與強化前置雙揚聲器技術

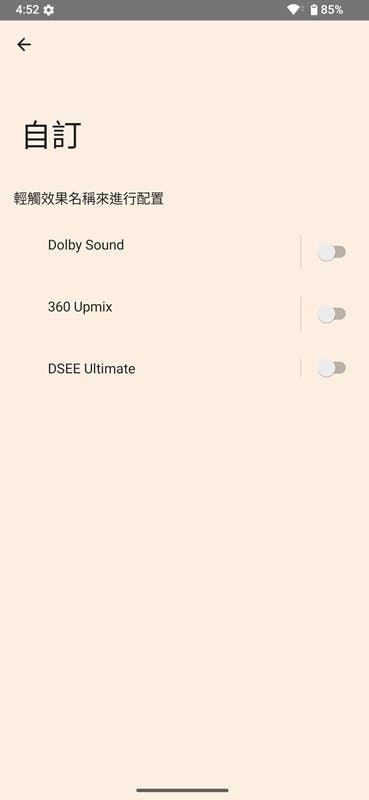

對於仍使用有線耳機的消費者,Xperia手機是市場上少見仍提供3.5mm耳機孔的高階智慧手機,不過可惜的是Sony並未進一步將Walkman的Sony音訊晶片技術應用在自家手機上,僅透過線路設計盡可能發揮音訊平台的性能;不過Sony仍將音響部門的DSEE Ultimate音效增強技術提供予Xperia 1 VI,另外也提供包括Sony自家的360 Upmix虛擬空間音訊技術、Dolby Sound等技術的支援,在預設模式是於音樂啟用DSEE Ultimate、影片搭配Dolby Sound。

另外,Xperia 1 VI也延續前置雙揚聲器設計,Sony強調單體較前一代增加,有助提升音量與具備更好的頻響表現;至於藍牙連接體驗部分,Xperia 1 VI除了支援主流的aptX Adaptive編碼與Sony主導的LDAC編碼,也為LE Audio認證機型,當搭配Sony特定耳機時可使用較AAC聽感更佳且同樣使用較少頻寬的LC3編碼。

簡化設計不再令一般用戶恐懼、透過潛移默化方式體驗Sony技術

在前5世代的Xperia 1著重內容創作需求,透過多個針對專業需求的app提供用戶使用與Sony專業影音設備相似的操作介面與功能,這樣的結果就是導致Xperia 1系列的支持者偏向有專業影音需求的用戶、尤其是有Sony專業設備使用經驗的創作者;現在許多短片、電影也不乏活用智慧手機的靈活性進行取景,然而對於真正重度的內容創作者,可提供ProRes格式的iPhone Pro系列顯然有更完善的生態系,同時對更進階的使用者專業工具仍有其必要性。

雖然Xperia 1系列直接使用也能夠正常提供功能,不過對比大量導入AI簡化使用體驗的主流產品,過度強調專業功能長期下來的結果就是用戶族群越來越小眾,到最後勢必面臨慢性流失用戶的情況;Xperia 1 VI則可視為Sony希望能打破僵局的一步棋,在Xperia 1 VI可以看見Sony放棄些許堅持了五個世代的元素,包括21:9 4K螢幕、源自專業攝錄設備的獨立Pro app,但仍保留如外型、非開孔螢幕、快門鍵、免工具SIM卡槽等特色,同時相機介面雖看似與主流妥協,但包括堅持將AI用於對焦、測光而非影像增強,還有添加手動對焦的長焦微距等,仍有相當的Sony浪漫。