由於新一代高階桌上型電腦處理器的峰值負載功耗動輒突破200W,一部分玩家、創作者為了確保CPU在高負載可維持穩定的效能,加上考慮到價格、機殼設計等因素,多會選擇持續解熱能力相對較佳的一體式水冷;微星近期也在MAG主流電競產品系列添加一款一體式水冷新品MAG CORELIQUID A15 360,主打價格親民但容易使用簡化整線複雜性,並因應Intel Core Ultra 200S的特性加入偏移支架。

將風扇安裝與整線簡化

▲盒裝設計帶有象徵MAG系列的綠色點綴

▲背面簡單介紹特色,看起來微星很想推薦搭配Project Zero背插主機板的組合

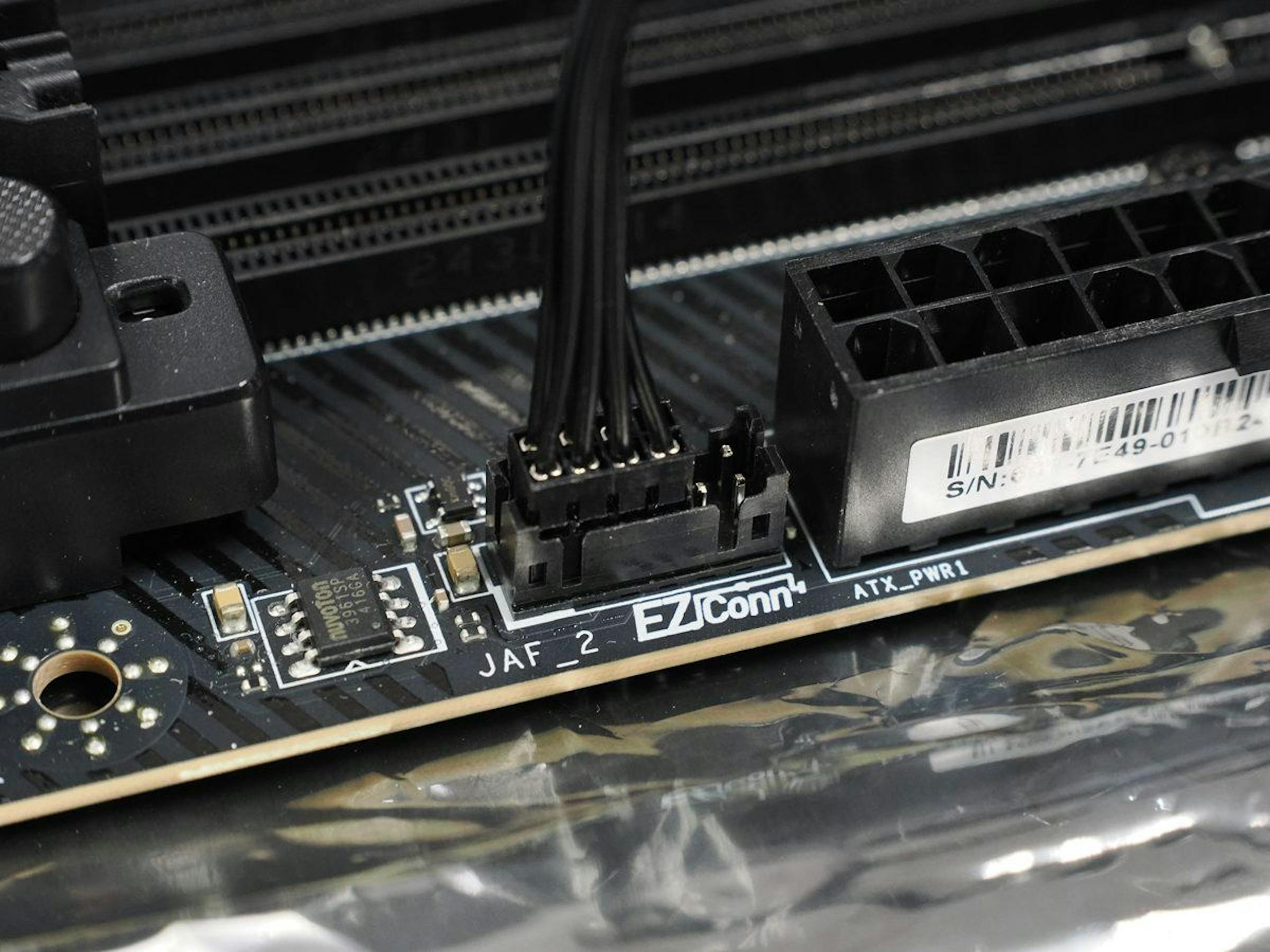

目前一體式水冷比起需自行組裝的水冷已經相當容易使用,不過對於玩家而言,風扇的安裝與整線是安裝一體式水冷較為繁瑣的部分,除了風扇的電源以外,還有ARGB的同步線需要整理;微星則已經在旗下新款主機板產品與品牌水冷導入EZ Conn-Cable的整合式連接埠,利用單一連接埠整合風扇與ARGB同步,此次評測的MAG CORELIQUID A15 360也採用當中的JAF_1的7+1針連接器,只要搭配微星主機板即搭配微星主機板即可快速連接。

▲由於風扇已經預鎖,盒裝相對需自行裝配風扇的其它水冷更緊湊

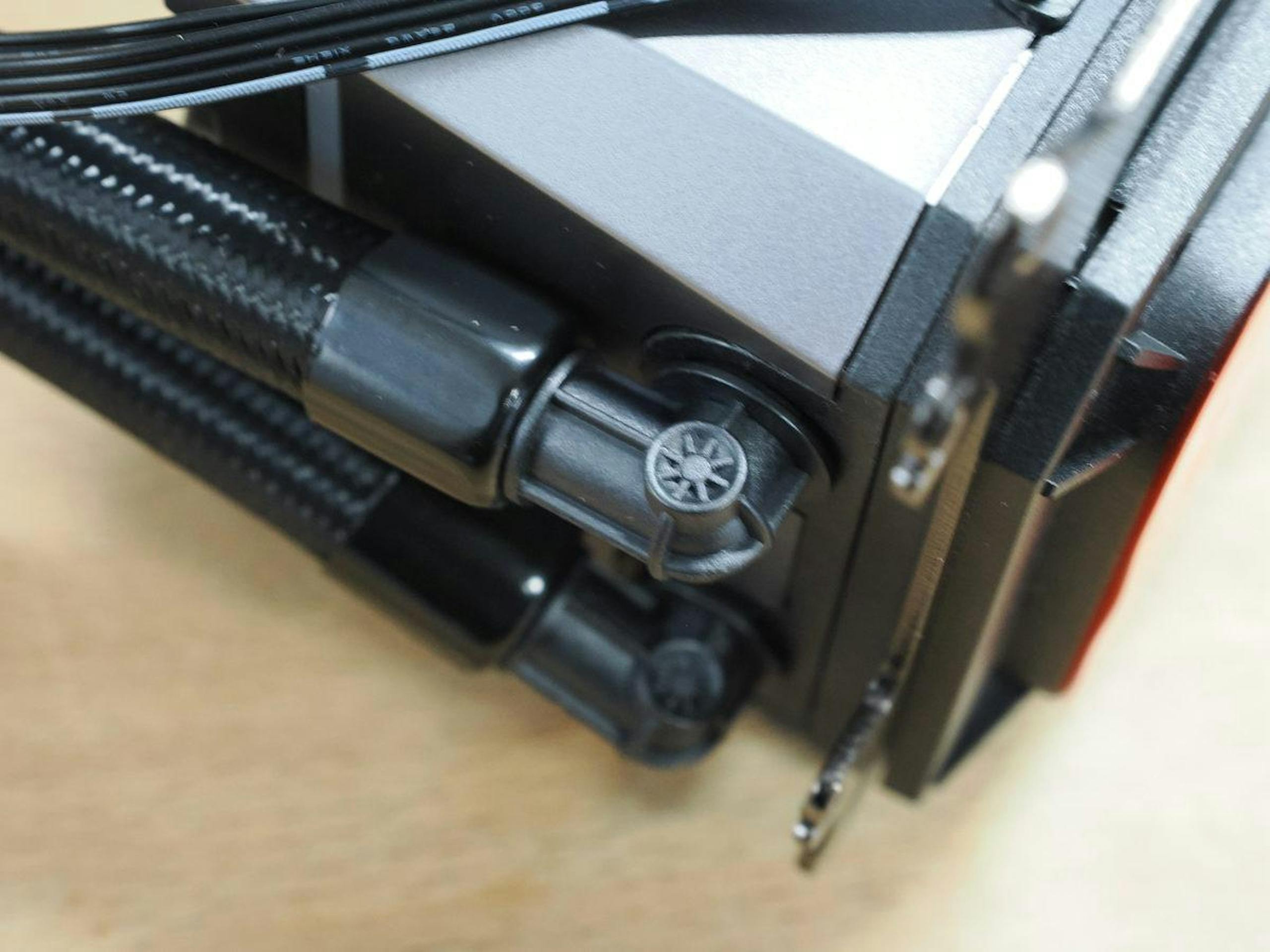

另外,MAG CORELIQUID A15 360也採用對於玩家有感的風扇預裝設計,同時使用隱藏式串聯接頭作為連接三顆風扇的方式,玩家不僅不須自行鎖上三顆風扇,同時透過三個風扇之間以隱藏式串聯接頭連接,使三個風扇最終僅透過一條PWM風扇電源線與一個RGB線的整合形式輸出;此外這條線除了JAF_1連接器以外,也具備獨立的RGB串接器與可將風扇電線分離的設計,倘若搭配不具備EZ Conn-Cable的主機板仍舊可使用。

▲AMD與Intel通用扣具預安裝在冷頭上,核裝配件僅Intel背板、1851偏移扣具、螺絲與散熱膏

最後即是將Intel與AMD平台使用統一的整合式扣具平台,僅需使用對應的散熱器底座、雙頭螺絲後,在不須更換扣具的前提下即可安裝使用,不過為了Core Ultra 200S的發熱特性,MSI仍特別提供LGA 1851的偏移扣具,並提供1與2兩個偏移位置,其中1是針對Core Ultra 5等級,而2則是因應Core Ultra 7與Core Ultra 9等級處理器。

高效率的散熱架構

▲冷頭設計為科技風,不過筆者覺得倘若最上部的飾蓋可使用磁吸提供轉向會更有安裝彈性一些

▲搭配的水冷頭雖為高轉速幫浦,但噪音僅20dB

▲冷頭的冷管頭段也做了造型

MAG CORELIQUID A15 360的水冷頭設計與微星MAG系列主機板同樣使用陽剛的軍事風格,以剛硬的線條搭配深鋁色髮絲紋烤漆作為主視覺,並帶有MAG圖案與象徵微星電競的龍魂;而在底下的則是達3,400RPM的高流量幫浦,標榜搭載高品質陶瓷軸承,即便高轉速也不會產生顯著的噪音,官方規格為僅20dBa噪音。同時MAG CORELIQIUD A15 360的銅底也採用無螺絲設計,可提升防水性能,並透過0.1mm微水道有效率的吸收廢熱。

▲盒裝風扇最大轉速為2,050RPM,噪音值不算太高

▲雖非積木模組風扇,不過預裝的風扇之間使用短線與專屬連接器裝配

MAG CORELIQUID A15 360的冷排風扇採用CycloBlade 9,為混合扇葉設計,標榜可兼具高氣壓與高靜壓,轉速則設定為500-2,050RPM之間,並搭配來福軸承,雖然微星並未公布CycloBlade 9的噪音值,但由於轉速並未如一部分高性能水冷突破2,500RPM,理論噪音應該不算太高;此外冷排為主流的27mm厚度,但採用12道加寬水道、每英吋鰭片達20FPI,使水流量較傳統冷排提升25%,並確保出色的散熱面積。

簡單的安裝過程

▲省卻一般一體式水冷走線的困擾,同時也因為沒有延長線可避免安裝過程連接線脫落(尤其是RGB同步線)的問題

▲搭配同樣是微星的平台,僅需一條線就可解決RGB與冷排風扇的連接

▲把自水冷排連接到主機板的纜線盡可能整合,不過水冷頭的幫浦供電線仍須獨力安裝在主機板指定的插槽

▲倘若搭配非微星主機板亦可利用纜線上的標準連接器進行安裝

將MAG CORELIQUID A15 360實際進行安裝,由於少了冷排風扇安裝與整線過程,也不用將風扇的電源線與RGB線以搭配分接線連接,相對市面上同級的一體式水冷簡化好幾道程序(畢竟有錢的話現在有不少產品已採用磁吸串接),不過由於筆者搭配Core Ultra 200S平台,還多了一道交換扣具的工序,但比起其它品牌還要因為AMD、Intel還有不同世代的平台更換扣具還是方便一些。

▲由於扣具設計採C字形設計,通用扣具搭配AMD平台只能選擇上或下的走線方式

▲微星針對三種平台的建議安裝磅數提供不同的螺絲,左方為AMD平台、中間為1200平台、右方為1700/1851平台

要注意的是由於扣具設計的關係,搭配Intel第14代及以前的平台可將水冷管自由在四方向轉換,不過搭配AMD平台則需自水冷管位於上方或是下方二擇一,搭配具有偏移設計的LGA 1851平台僅能將冷管線自下方出線,除了安裝走線的問題以外,倘若搭配一些主機板非正裝的機殼,有時就無法確保水冷頭上蓋的標誌方向是否正確,倘若上蓋的設計可以利用磁吸將正上方的飾板進行轉向就可解決美觀的問題。

有效控制Core Ultra 9 285K的解熱能力

▲理論上盒裝的散熱膏應該不錯但容量不多且較為濃稠不易塗抹,測試時還是搭配慣用的Cooler Master基本版散熱膏

▲使用偏移扣具須注意標記1851的一面要朝上,否則偏移方向會錯誤

由於一般處理器扣具的設計是將腳座視為核心的對稱設計,故銅底的中心多半也是對齊CPU晶片上方鐵蓋的中心,對於玩家而言,Core Ultra 200S系列雖然在整體能耗效率大幅提升,不過CPU內的晶粒位置會導致熱源並非集中在中心,雖然金屬上蓋與水冷銅底理論上能夠使熱分散,但畢竟要有效的處理單點熱源,還是要盡可能使銅底中心與CPU的發熱中央點對齊,這就需要仰賴扣具的偏移設計。

▲標準扣具可同時相容LGA 1700(及以前)與AMD平台

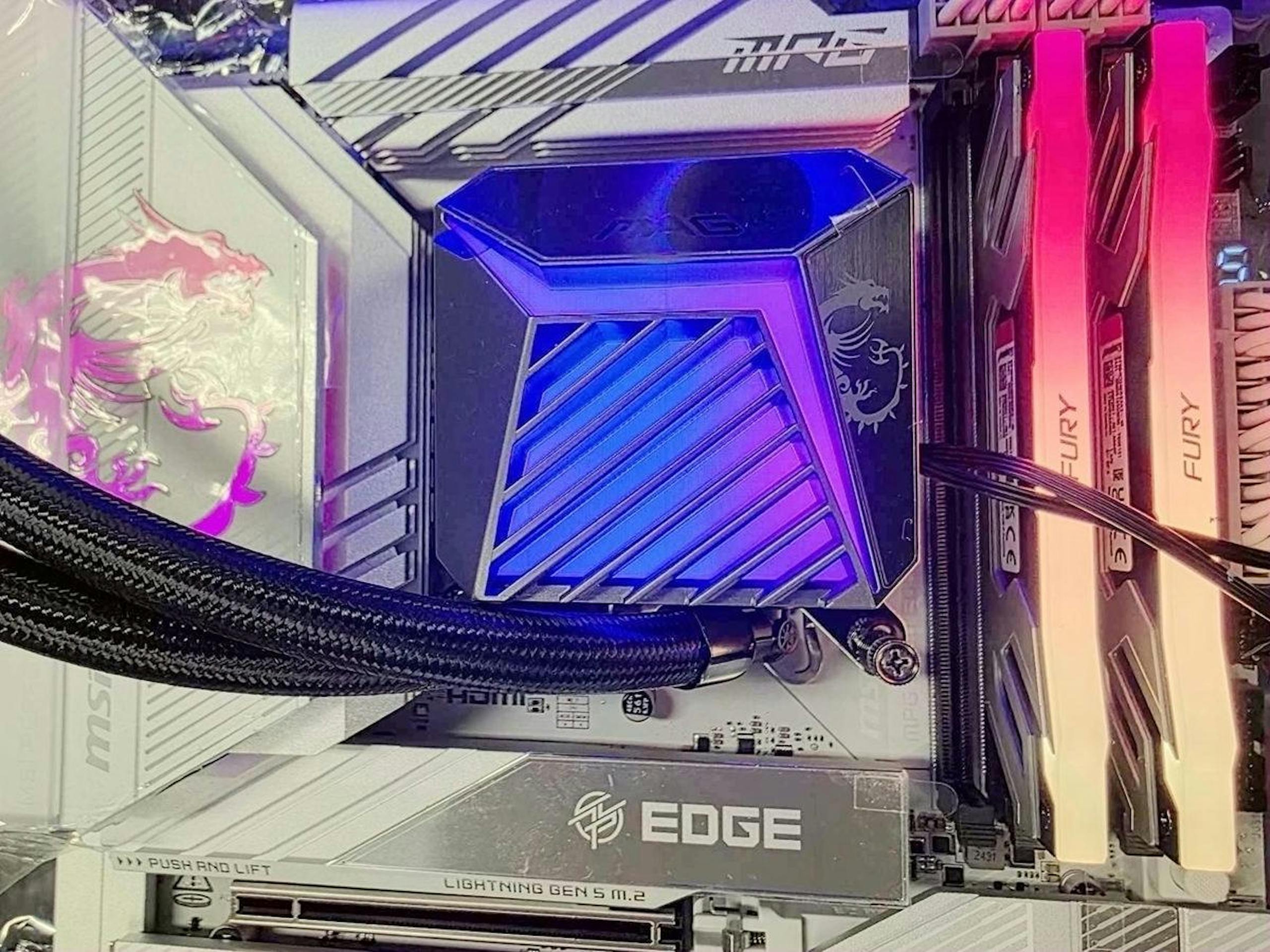

▲安裝於MPG Z890 EDGE Ti的樣子

畢竟針對LGA 1700及之前的扣具並無偏移設計,故此次則比較使用LGA 1851偏移扣具的兩個位置,驗證以MAG CORELIQUID A15 360搭配Core Ultra 9 285K對於解熱的差異;使用的主機板當然也是微星的MPG Z890 EDGE Ti,搭配金士頓FURY Renegade DDR5 8400 24GB x2 RGB記憶體。

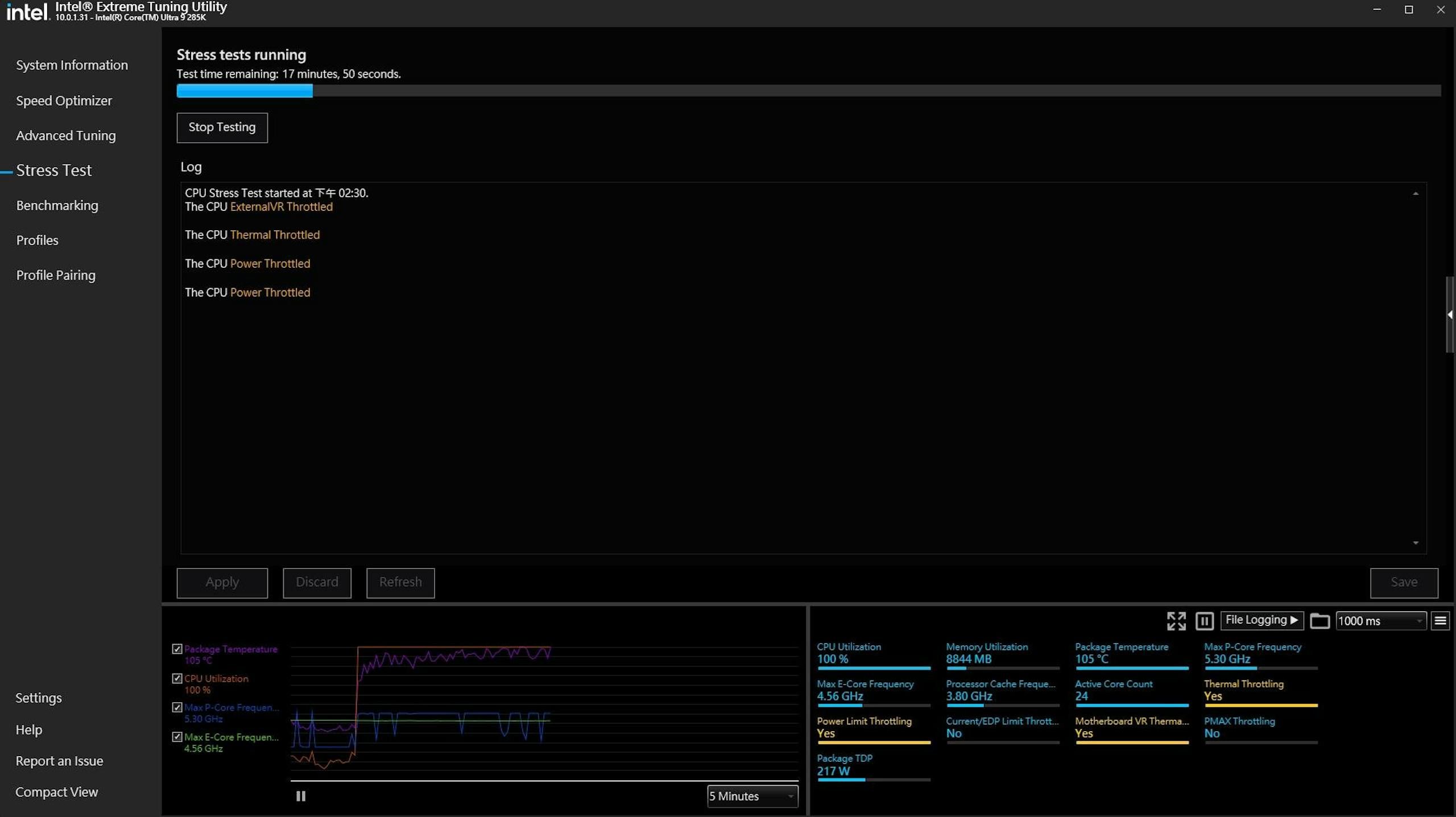

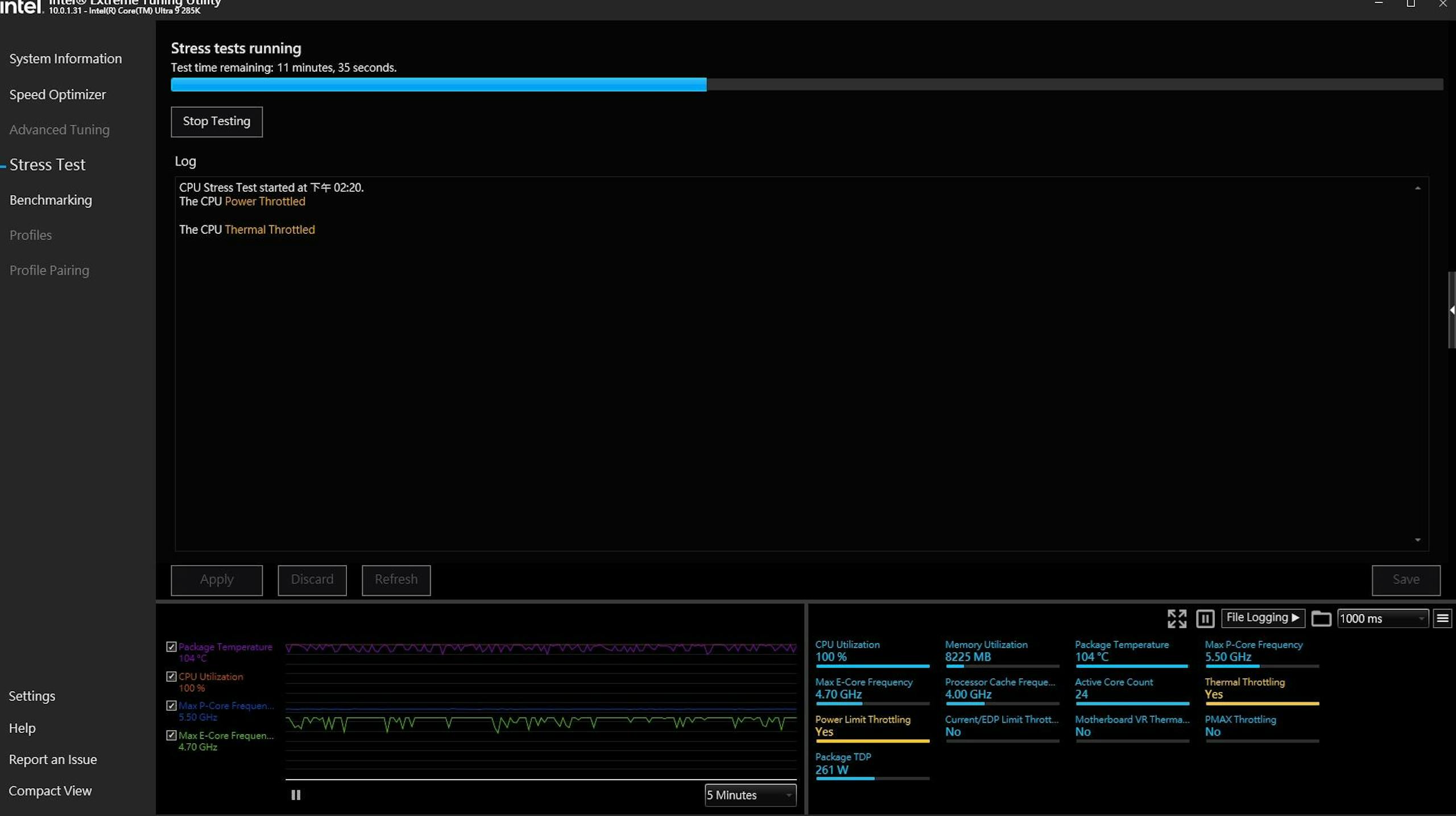

▲如果搭配Core Ultra 5用的第一孔位,Core Ultra 9 285K在XTU預設時脈壓力測試就近百度

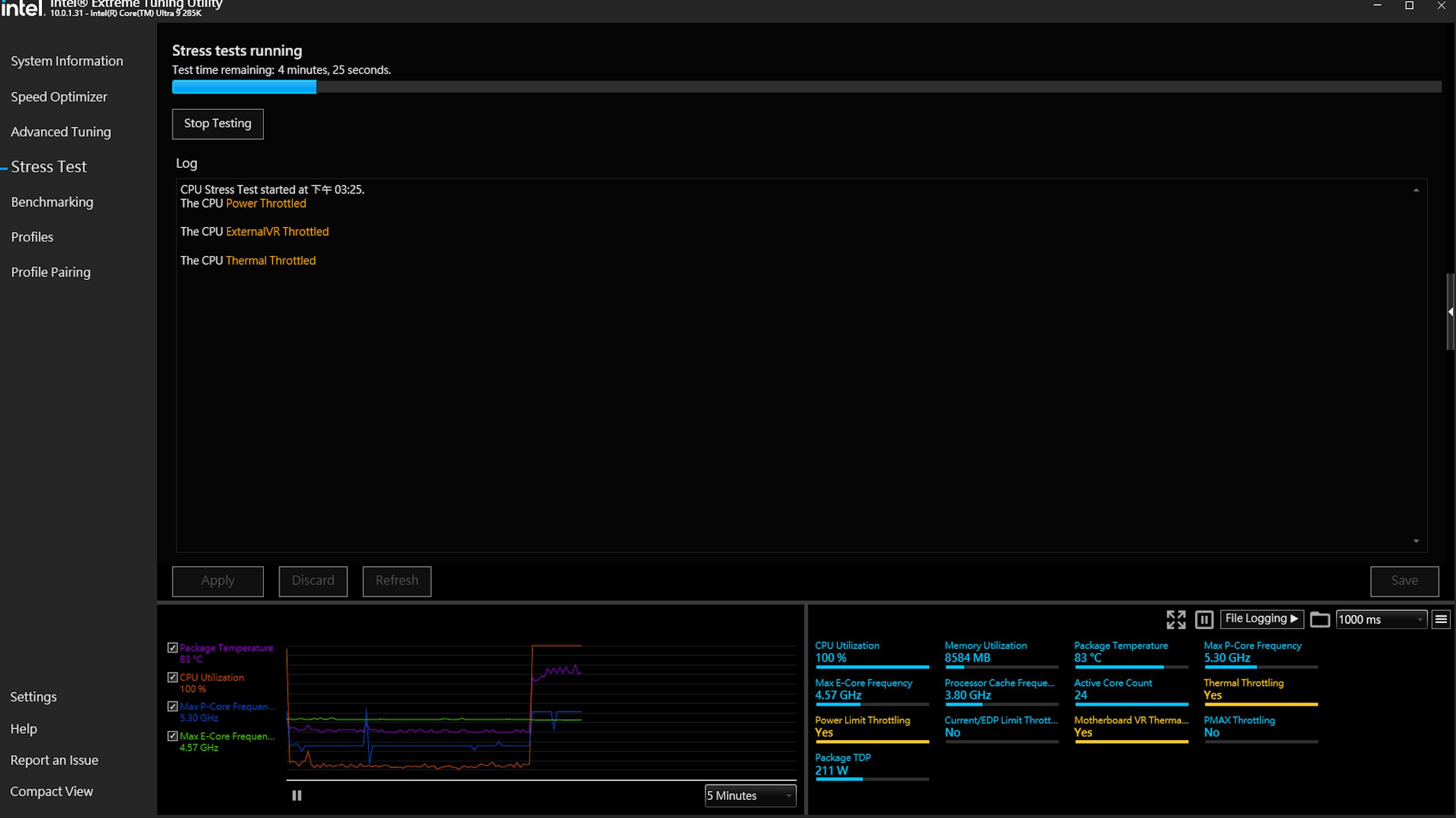

▲使用第二孔位全核5.3在XTU壓力測試的溫度可控制在90度

筆者先使用Intel超頻工具ITU的耐久度測試進行驗證,可看到即便是最基本的測試以預設時脈及250W PL2的情況下,倘若使用針對Core Ultra 5等級的第一孔位(中心偏高),即便在該測試項僅顯示不到220W TDP的情境,CPU全核僅保守的維持在5.3GHz,則會出現達到100度的情況,然而將孔位改為對應Core Ultra 7與Core Ultra 9的第二孔位(中心偏低),在該測試項則為90度左右。

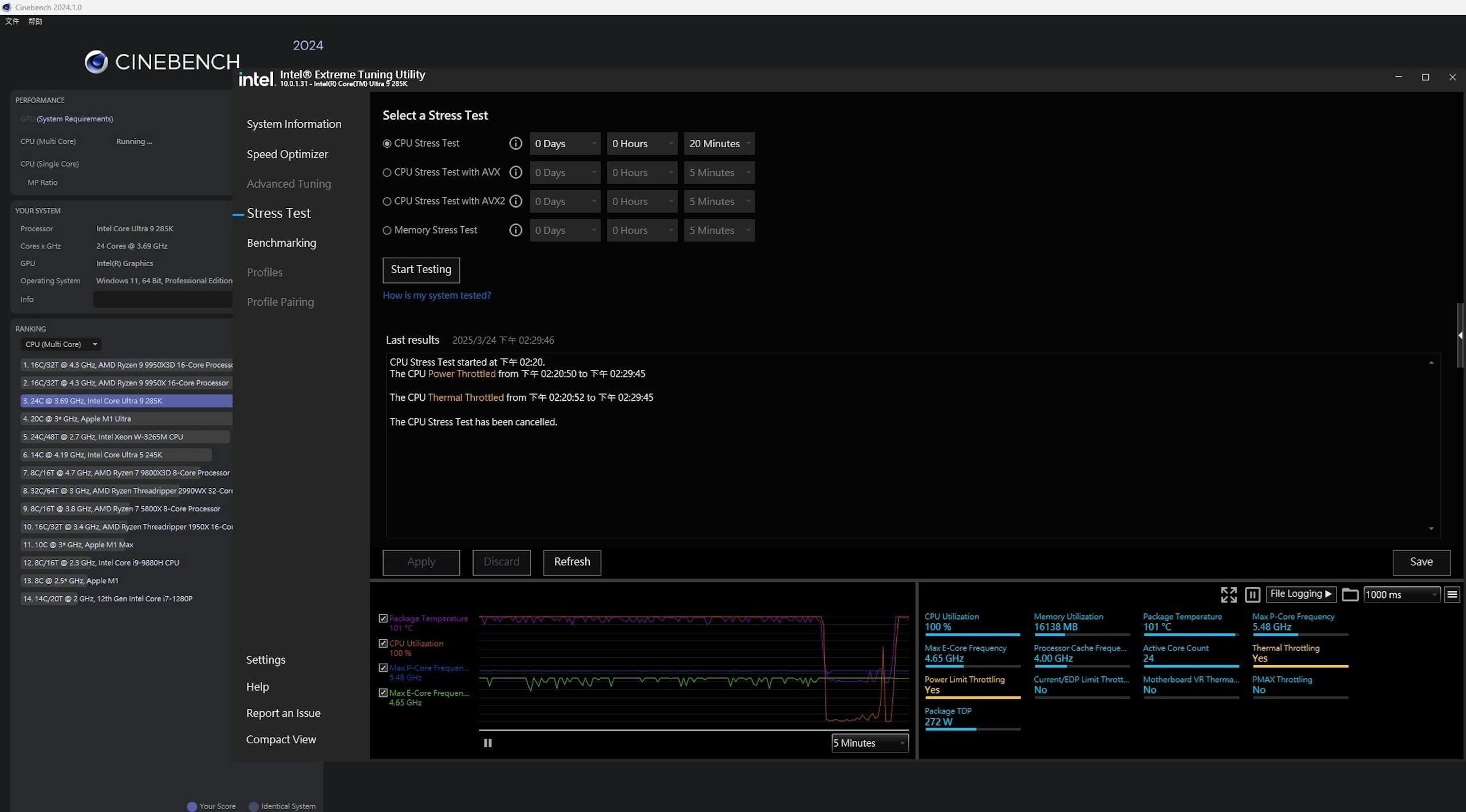

▲全核5.3執行Cinebench R24約在100度以下

由於錯誤的孔位對溫度的影響相當明顯,筆者就略過第一孔位在更高壓力負載的測試,筆者進一步使用比起XTU基本測試會更消耗性能的Cinebench R24的多核心測試,可看到第二孔位在5.3全核的情況下,CPU約略在100度以內徘徊。

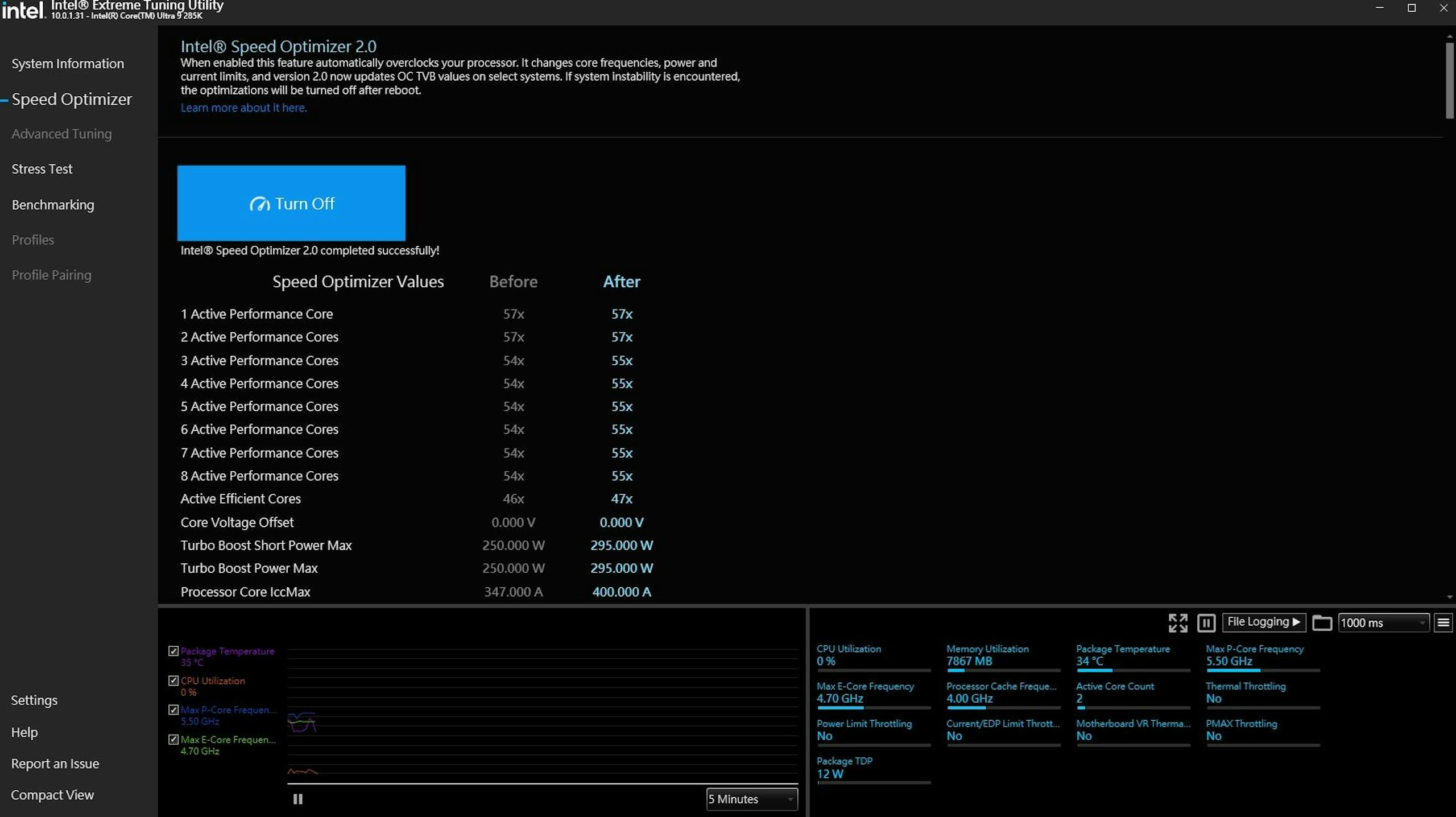

▲使用XTU的一鍵超頻為全核5.5GHz

▲自動超頻在執行XTU壓力測試下會達到約260W左右的PL2,溫度則達105度前後

▲自動超頻後Cinebench R24會達到270W左右,但溫度大致也在略超過100度徘徊

當筆者使用XTU的一鍵簡易超頻,XTU則是將PL2進一步解放至290W、全核設定在5.5GHz,在XTU的耐久測試則會達到約270W TDP、100度左右的持續測試溫度,而於Cinebench R24大概會落在105度前後。

價格合理、能使Core Ultra 9 285K穩定執行的散熱

▲對於選擇以微星主機板建構Core Ultra 200S系統的玩家,MAG CORELIQUID A15 360是既便利且能有效維持平台性能的散熱選擇

倘若要進行進一步的超頻,MAG CORELIQUID A15 360畢竟定位在微星較為平易近人的MAG等級產品線,由於成本考量,影響持續解熱能力的幫浦、預載的風扇等的條件相對受到限制,然而在以非進一步超頻為目的,至少用於應對Core Ultra 9 285K預設的滿載不會有太大的問題,更何況若僅是以遊戲為主的需求,也鮮少會使CPU處在極端的高負載,如果真的有更進階的需求筆者會建議可選擇MPG等級以上甚至是420等級的水冷設計。

筆者認為,倘若要搭配Core Ultra 200S系列平台,MAG CORELIQUID A15 360的專用偏移扣具相當重要,即便是以初步的簡單壓力測試都可感受到利用偏移扣具使底座更集中在熱源的差異,筆者認為應該是選擇Core Ultra 7、Core Ultra 9等Core Ultra處理器較為經濟且能有效維持峰值性能的散熱器;即便是搭配AMD平台,也受益於扣具簡化設計以及預安裝的風扇,使安裝過程更為簡單,免於風扇整線的困擾。