Ultrabook很輕、Ultrabook很薄、Ultrabook夠便宜,而且重點是,誰說Windows PC作不出可以與MacBook Air的筆記型電腦…?乍看下這些形容好像都對,可是重新思考以後,似乎是錯的離譜,在外媒看到東芝的UltraBook之後,直接為他下了一句”MacBook Air Killer”之後,更證實Intel Ultrabook計畫是個美麗的錯誤的結果。

跳轉繼續。

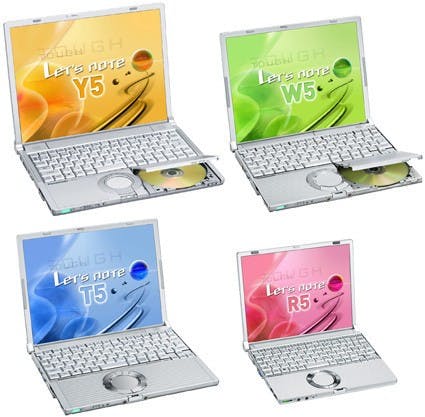

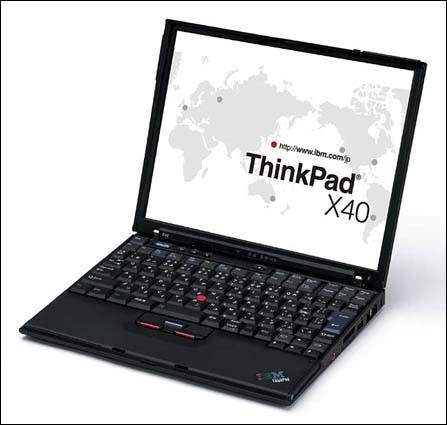

提到超輕薄的筆電,更應該回到上個世紀的日本,端看由Sony、Toshiba、Panasonic、Fujitsu、IBM(沒錯!因為大和實驗室是日本分部)所共同創造的頂級商務筆電。在那個時代,Macbook仍與輕薄絕緣的時代,日系筆電廠商已經著手為了商務市場的(是商務可不是時尚!)需要,從各方面設法減少筆電的厚度以及增加續航力。

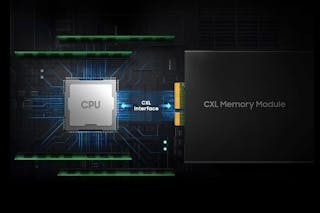

如果看過或是拆過當年的日系名機,就會知道這些日本廠商為了打造滿足頂級商務市場需求的筆電,可說無所不用其極。包括強固的籠型骨架、特製別訂做的低電壓處理器、低電壓的1.8吋薄型硬碟、低電壓記憶體以及複雜的電源管理,一切的一切,只為縮減產品體積、重量以及提昇續航力。

而從今天的角度來看,當時的日系筆電在散熱規劃方面仍十分的優秀,包括抽風與風道路徑,能將當時仍相當滾燙的低電壓處理器的發熱控制的相當理想。雖然這些筆電在重量上相較現今的Ultrabook也不遑多讓,不過厚度方面除了光碟機以及I/O的影響以外,基於商務需求,強化框體保護的關係,厚度方面並不突出。

然而在那個年代,許多硬體的條件仍未成熟,包括效能大打折扣的低電壓處理器,以及硬碟厚度加上多半仍保留光碟機的基本限制;就現在的角度來看,當時的輕薄商務筆電續航力只不過是現在主流型筆電的續航力;但相較當時的筆電,日系的筆電至少提供了同時期產品一倍的續航力。

當年曲高和寡的原因並不難理解,就是貴以及效能低落,由於基於強固設計,結構用料扎實;由於為了薄型化,大量採用特製品;由於為了續航,硬碟與處理器的效能大打折扣,除了商務使用者以外,一般的消費者根本無力與無意負擔又貴、效能又不理想的商務筆電。

而蘋果開始進入薄型筆電,起始於與Intel的合作,也許是Intel為了表示誠意,也可能是蘋果本身也有意利用超薄筆電創造產品區別化,蘋果搶先傳統PC廠商導入Intel當時仍在實驗階段的小封裝尺寸處理器,打造出第一代的MacBook Air。但第一代的MacBook Air雖然薄,不過與"輕"算是絕緣體了,畢竟15吋與17吋先天就有限制,畢竟硬碟的厚度還是無法讓機身達到真正的薄型化。

就今天的角度來看,第一世代的MacBook Air絕對是個夠指標性的產品,無論厚度以及造型設計,對今日的筆電產品仍有相當的影響,尤其當時可選配才剛起步的SSD作為儲存,也是一項大膽的舉動,此外就是I/O的極簡化,甚至為了厚度取消乙太網路介面,USB介面也僅剩一個。

不過也因為過於實驗性,扣除效能的影響以外,第一世代MacBook Air仍是敗在散熱;為了輕薄而輕薄,在無法強化散熱器效率以及當時測試階段的特製處理器與散熱的搭配仍不夠成熟下,MacBook Air熱當機的情形時有耳聞。(望向Atticus那台螢幕轉軸爆掉的MacBook Air)

真正促成輕薄筆電平價化的濫觴,應該屬最近才剛下市的08年款MacBook Air,不同於第一代的15與17吋13吋設計,第二代MacBook Air直接把尺寸縮減到11.6以及13吋這兩個能夠容許全尺寸鍵盤的大小,也恰好是東方與歐美商務人士對可攜筆電定義的下限。

初代MacBook Air最被詬病的散熱問題也由於Intel製程的進步得以紓解,此外在I/O方面也不像第一代那麼尷尬,至少保留一般使用還算充裕的介面,而價格更是下殺到當時一代MacBook Air的一半,更重要的是,直接取消傳統硬碟,全面改採SSD,讓機身變得更為纖細了。

而反觀一樣使用Intel技術的PC陣營,在當時忙著為原本打算針對教育市場,卻無心差柳柳成蔭的NetBook、小筆電、輕省筆電、Entry Level Notebook奮戰,採用Atom處理器的小筆電是一項重要的里程碑;證實了只要有心,筆記型電腦的價格竟可這麼這麼破格,而消費者對於效能的需求,似乎也沒有想像中來的高(當然是指特定使用族群。)

但等到小筆電的熱潮一過,消費者開始發現一些問題,其中包括Intel硬性的限制,導致小筆電的尺寸與硬體(例如記憶體還有預載系統版本)在初期受到嚴格的規範,還有Atom處理器並不如想像中的那麼堪用(當然是拿主流筆電去對照),於是小筆電的命運就宛如流星一般的綻放它的光芒而迅速隕落。

當消費者想要更貼近傳統筆電的尺寸,但又要有小筆電的續航力,價格又不希望太高,於是乎,CULV誕生了。不過CULV也是個微妙的產物,從處理器等級來看,CULV並不是主流處理器的精簡版,而是入門處理器降低時脈與電壓的版本,充其量就是介於Atom與入門處理器之間的效能。也就是說,說穿了CULV產品線只不過是比小筆電效能好那麼一些,只不過螢幕大了點、硬體限制少了點。

相較於Macbook Air,CULV不但沒有帶動此產品線的銷路,反而連小筆電的初期風光現象也沒有,畢竟沒有價格優勢、外型方面也沒有突出之處,續航力也不過比一般水準好一些些,CULV並未對PC廠商帶來太多的價值,只是在產品線當中,又多了一個不得不做的類型。

看向Macbook Air的大賣,還有PC市場的低迷,Windows PC陣營決定另創一個新名詞,就是Ultrabook,而簡單的說,就是MacBook Air的規格是怎樣,那Ultrabook就是怎樣,所以包括硬體規格、厚度、價格,也一切向甫登場第三代的MacBook Air看齊。

最終的結果,就是誕生了這些我們所看到的Ultrabook。看在日系廠商的眼中,所謂的Ultrabook不過是把當初的光碟機拔掉、硬碟直接採用SSD、想辦法在框體更簡化、價格更低廉的商務筆電復辟,而扣除這些元素,日系筆電其實在輕薄筆電才是始祖級,說它們的產品是Macbook Air Killer是不是誤會了什麼。

不過殘酷的現實擺在眼前,Intel的價格控管策略也對這些PC廠商造成相當的壓力,電子時報就數次報導Asus的UX21可能無法以當時預估的800美金推出,某些業界人士也認為,以一般PC廠的產品凱汰速度與銷售量,甚至以塑鋼打造的Ultrabook就至少750美金以上,更何況金屬外殼的Ultrabook,至於最後價格方面還是控制住的原因,還是不要亂推測了。除了給你錢趕快作這招以外,還可能有哪招?

與其說Ultrabook的概念帶給筆記型電腦新的曙光,不如說是Ultrabook帶給筆電市場齊頭式的平等,讓原本就有這類實力的廠商必須配合Ultrabook的規範而做出抉擇,也間接迫使原本未至力於此的筆電廠商獲得規劃與設計超薄筆電的能力,不過Ultrabook真的能改變現況嗎?恐怕又只是隨著Netbook一詞轉為Entry Level Notebook一樣,落入"比較輕薄的筆記型電腦"的形容而已。