Intel Pentium III到NetBurst微架構Pentium 4的轉型期,拜「Rambus之亂」之所賜,當時Intel晶片組的型號,簡直百花齊放,令人目不暇給,而筆者也以不變應萬變,死守P6平台數年,歷經2顆CPU (Pentium II 266 oc 400,Celeron 900) 和3張440BX主機板 (Iwill BD100,Abit BH6,Asus CUBX),後面再安裝1張Promise FastTrak 100 TX2 Pro,彌補欠缺的UDMA 66 / 100。

在個人電腦市場,1999年其實有2件蠻重要的大事:

- AMD推出K7正面挑戰Intel,展示水冷散熱的K7時脈可達到1GHz大關,並接連在真正上市的產品,實際搶先Intel突破這歷史性的時脈終點線。

- Seagate SCSI硬碟的象徵:7200rpm的Barracuda (梭魚) 家族,被「下放」到ATA產品線。

- Seagate早在1991年就發表世界容量2.1GB (未格式化2.5GB)、SCSI-2介面、6片碟片、世界首款7200rpm硬碟的Barracuda 2LP。各位科科不難想見這在硬碟機發展史上的重要地位。此外,世界首款7200rpm的ATA硬碟,亦出自於Seagate之手:在1998年,使用了新式液態軸承馬達的Medalist Pro。

當時一聽到再好長一段時間內,對伺服器工作站市場稍有認知的電腦玩家,十之八九都會以崇拜的眼神,看著彷彿如日本神話三神器般金光閃閃的「巴拉魚」,竟然會降尊紆貴到庶民百姓的ATA市場,除了「喂,你捏我的臉一下,讓我確定這件事不是作夢夢到的」「喔喔喔喔喔,總算有機會一親芳澤傳說中的巴拉魚啦」,也會讓人內心浮現淡淡的不安:

「名聲如此響亮的招牌,會不會因為降格到價格廝殺激烈的ATA市場,就從此黯淡無光?」

然後後繼事態的發展,以及維基上那血跡斑斑的記載,都證明這些看似杞人憂天的疑慮,都逐漸成為眾人不願面對的現實。

2001年的Barracuda ATA IV、2003年Barracuda V SATA機型、2006年Barracuda 7200.10 SATA機型,都先後出現介面相容性不佳、資料遺失和NCQ出包等問題,讓人不得不懷疑,是不是在這段IDE硬碟開始轉進SATA的過渡期,硬碟機廠商的研發資源和驗證人力都被迫備多力分的緣故。SATA硬碟逐漸展現「企業應用潛力」是一回事,但產品要變得成熟可靠,還是需要時間的醞釀和經驗的累積。

但Seagate終究是出貨量數一數二、與Western Digital伯仲之間的硬碟大廠,流通在市面上的數量就是如此龐大,即使在「量子牌大戰死雞排」宗教戰爭時,選擇Quantum這一邊的筆者,也是很難逃離這間廠商的魔掌,所以就在2003年,還是在台北站前NOVA入坑了。

型號:Barracuda 7200.7 (ST340014A)

廠牌:Seagate

容量:40GB

轉速:7200rpm

快取記憶體:2MB

介面:ATA-6

介面最高傳輸率:100MB/s (UDMA 100)

運作噪音:35分貝

運作溫度:60度

最大功耗:12.5W

入手裝機的第一印象竟然是:啊,這顆硬碟的外殼好精緻啊。不過整體使用體驗算是相當的良好,這顆ATA巴拉魚也有幸服役到日後賣給其他的友人。

值得注意的是:基於對SATA II成熟度的「信心」,心態保守到簡直怕死的筆者並未選擇SATA II機型,而繼續死守Parallel ATA直到2005年。而7200rpm也不分廠牌,逐漸變成ATA硬碟的「標準配備」,某種意義上,這也應該算是Seagate對業界帶來的卓越貢獻吧。

- Maxtor DiamondMax 536DX (4W060H) 60GB

- Maxtor DiamondMax Plus 9 (6Y120L0) 120GB

- HGST Deskstar 120GXP (IC35L120AVVA07-0) 120GB

- WD Caviar WD1200 (WD1200JB-000RA1) 120GB

- Maxtor DiamondMax 10 (6B200P0) 200GB

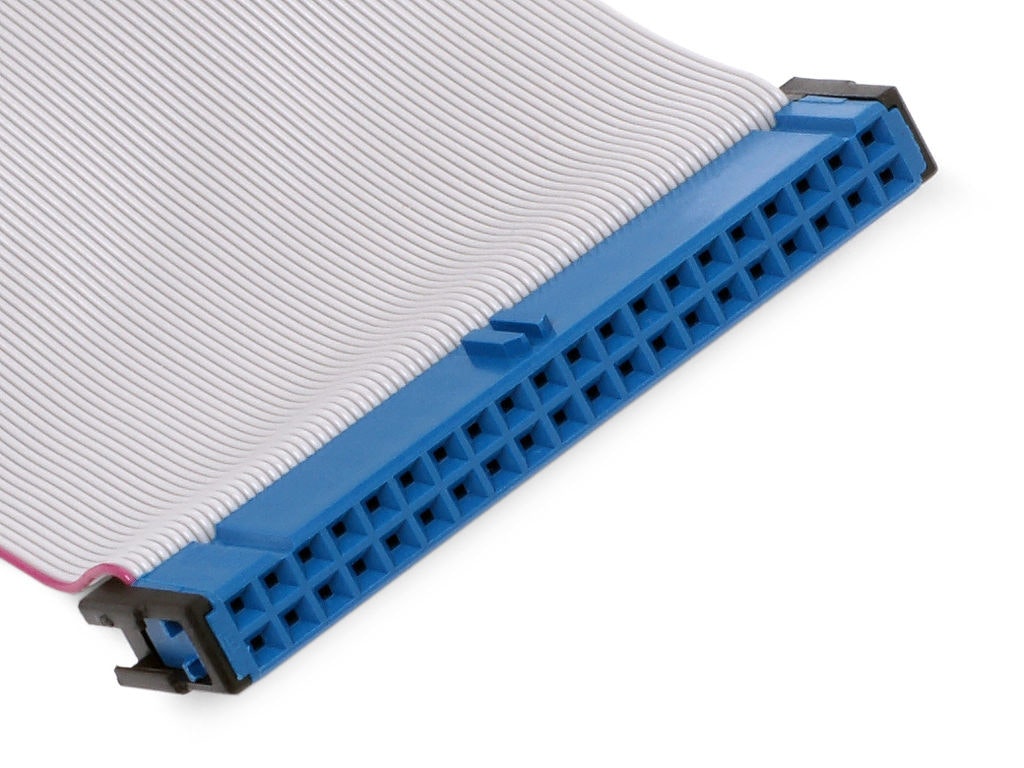

接連撐過5台PATA硬碟,終究還是得迎接SATA的到來,沒辦法,機殼內的排線實在太擁擠了,相較於往往看得到吃不到的效能,這真的是比較實際的問題。

電腦畢竟是用來「用」的,不是用來「比」的。科科。

未完待續:下集「硬科技:光華電腦DIY回憶錄之最吵的硬碟 不小心用了SATA該怎麼辦」

23 則回應

意外讓694紅起來 VIA股王

這麼好!!😁

不過當時大家都不在意