午夜時分,看著書架上那厚厚一本The Unabridged Pentium 4大磚頭,和P6設計者的回憶錄The Pentium Chronicles,二十世紀末期至今20年內的種種往事,與無數技術專欄作家的不倦筆耕,歷歷在目。

回顧計算機工業史,Intel Pentium 4系列處理器的靈魂:「NetBurst」微架構,堪稱極具特色且極度激進的設計,別說前無古人後無來者,拜「Intel只顧時脈不管效能和功耗」這滔天大罪之所賜,事後諸葛其發展歷程,恐怕也是頗具禁忌的話題。僅動用不到五千字的篇幅,訴盡十多年來,累積於筆者內心的點點滴滴,實在是不可能的任務,為了滿足各位科科的求知慾,只好勉力而行了。

災難的種子,在Intel企圖消滅自己的x86指令集那一刻,就已種下

如AMD K5總工程師Mike Johnson所言「毫無道理可尋 (Doesn’t Make A Lot Of Sense」的80x86指令集,有多爛多糟糕,別說全世界都在罵,包括創造它的Intel也一樣,處心積慮地欲除之而後快,特別是在Intel覬覦高階伺服器市場而口水流滿地的1990年代末期。

當時的Intel並不相信x86指令集相容處理器,足以染指這塊應許之地,更無法想像到今日連HP SuperDome都有Xeon版本的光景。

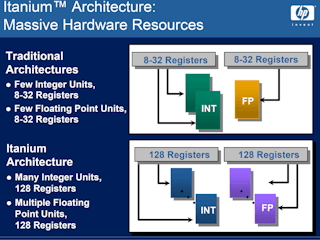

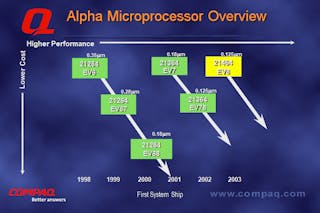

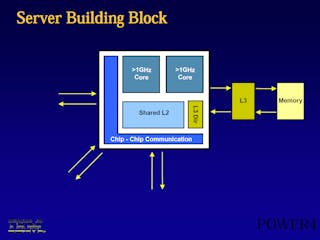

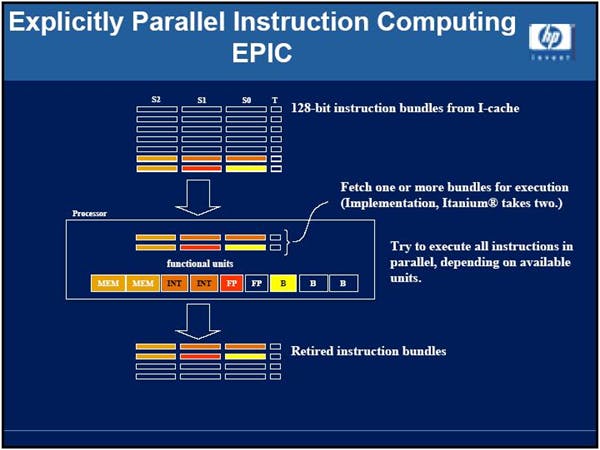

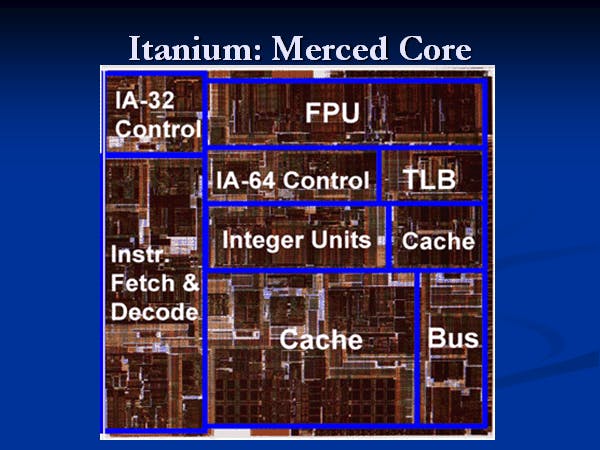

源自於HP因併購Cydrome而進行的VLIW (超長指令集) 版本PA-RISC計畫,其指令平行化執行的潛力,被賦予史詩般的EPIC (Explicitly Parallel Instruction Computing) 之名,Intel的正統64位元指令集IA-64,與以其為語言的Itanium系列處理器,就晉身為領軍Intel「改革」封閉高階伺服器市場的「聖德太子」(那時候每間廠商都自己開發專屬處理器,像Sun的UltraSPARC,DEC的Alpha,HP的PA-RISC,IBM的Power,Fujitsu的SPARC64),象徵著世界最大半導體廠商的璀璨未來。

當然,「先進」的IA-64指令集絕對不相容「落伍」的80x86。

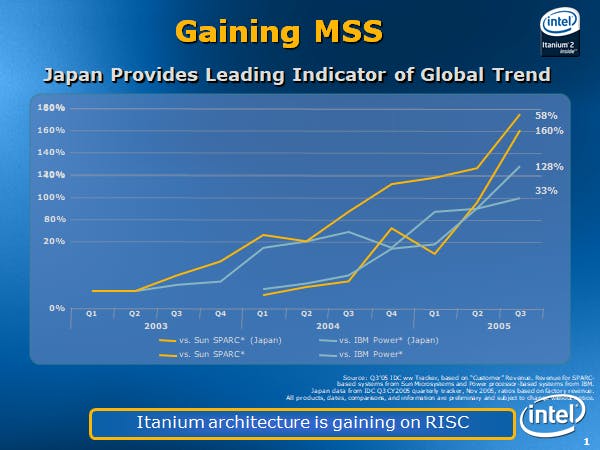

按照Intel的雄圖,當Itanium成功掠奪高階伺服器那價值300億美元肥美市場規模的大半江山後,就將逐步下放IA-64相容處理器到桌上型個人電腦甚至筆電,實現「唯偏執者得以生存」風格的「破壞性創新」,結果先天不足後天失調、被揶揄為「Itanic (鐵達尼號的梗)」的Itanium苟延殘喘多年,Intel在2017年終於停止了所有產品發展,半導體巨人貨真價實的「旗艦」處理器產品線,正式走入歷史。

其實,只要對伺服器市場有點基本認知,就知道越高階的系統,處理器佔有的成本比例也越低 (儲存相關的部份可能還高的多),Itanium鎖定的市場,大概連10%都不到,換言之,就算Itanium成為天底下所有Unix伺服器和CISC大型主機的心臟,也只不過是30億美元的營收。那時候的Intel對「伺服器」的理解,恐怕不會比時下自以為「超懂Server」的眾多台灣系統代工廠高明到哪裡去,更罔論實際的企業應用了。

當然,我們還是有充分的理由相信,那時候的Intel,還是比台灣現在的系統代工廠厲害太多太多了。

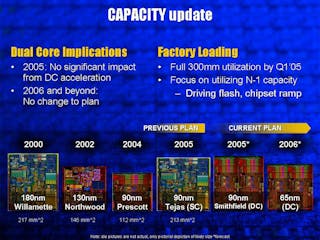

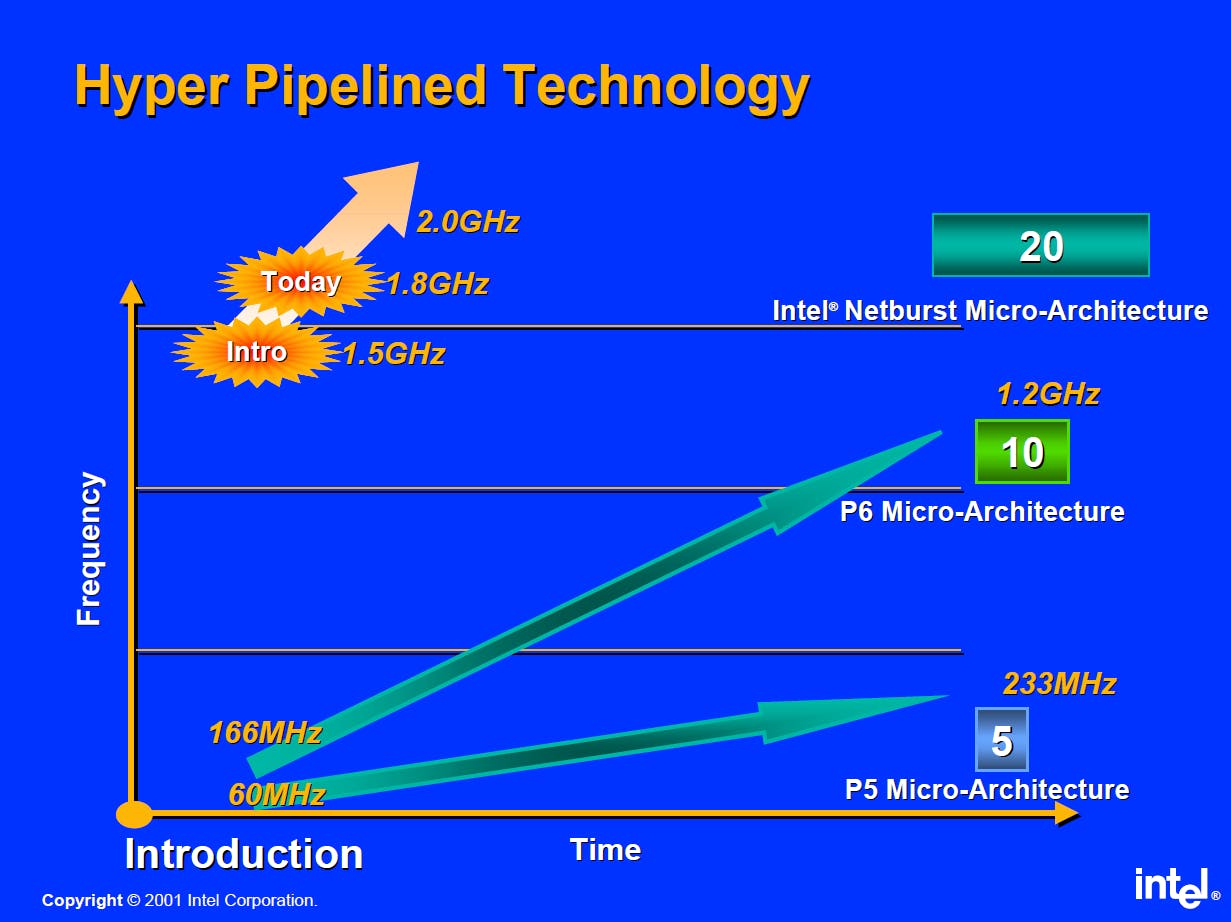

總之,有鑑於伺服器產品全部壓寶在Itanium的戰略構想,1990年代後期Intel x86處理器發展策略,自然而然的以桌上型個人電腦為主,並追求極致的時脈延展性、與之而來的優異單執行緒效能,和指令集擴充性,開發出可以在市場上存活超過十年的x86微架構。那時候過度低估P6潛力的Intel,也壓根兒沒想到這老傢伙可以撐到2010年的Westmere,微架構特色驚世駭俗、產品研發過程號稱動員5000位「師程工」的NetBurst微架構,就這樣堂堂誕生了。

Intel的處理器世代,原始規劃是:

- P7:64位元的初代Itanium「Merced」。

- P68:32位元的NetBurst微架構初代Pentium 4「Willamette」。

- P6:起始於1995年的Pentium Pro,後來演化成Pentium M「Banias」。

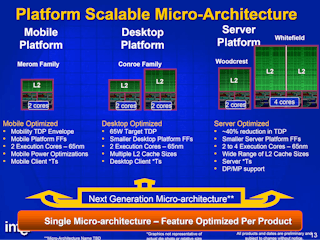

Intel壯大的處理器產品線布局,就演變成以下的樣貌:

- 伺服器、高階工作站:Itanium是絕對不能動搖的「儲君」,即使初代產品出師不利。

- 桌上型電腦、低階工作站:以Pentium 4為開端的NetBurst微架構,希望其市場壽命和時脈成長,可以像深度指令管線般的長長久久。

- 筆記型電腦:壓榨歷經Pentium Pro到Pentium III的P6微架構的剩餘價值,改良成Pentium M,並配合平台化策略,以Centrino的品牌綁著Intel自家的WiFi一起銷售,追求更高的利潤。

最後,就是Intel如同連環爆的一連串失策,也就此徹底摧毀了Itanium和NetBurst的未來,讓AMD狠狠的賺了一大票,在伺服器市場過了好幾年的爽日子,但這絕對無損NetBurst微架構的可看性,如此之酷的設計理念,竟然被生產成數以億計的流通產品,實在是太了不起了。(下期待續)