在稍早 AMD 的 Ryzen 3000 系列處理器正式解禁性能測試,此次 AMD 也提供其中的 Ryzen R9-3900X 與 Ryzen R7-3700X 、 Radeon RX5700 、 Radeon RX5700XT ,以及技嘉、華擎的 X570 主機板、技嘉 AORUS PCIe 4.0 SSD 、芝奇的 DDR4 3600 記憶體等供測試,而在稍早台灣的報價也已經出爐,消費者可藉測試數據評估此次 AMD 的戰力。

此篇將以 Ryzen R9-3900X 與 Ryzen R7-3700X 兩款處理器為主,這也是第一波產品當中最多核心、以及 65W TDP 最高規格的兩款處理器,由於作業上時間的限制,將以同樣搭配 Radeon RX5700XT GPU 、同樣的芝奇記憶體、金士頓 M.2 PCIe SSD 為條件進行評測, CPU 電源僅連接 8Pin ,使用盒裝散熱器、不進行超頻,僅開啟 XMP 2.0 做為限制。

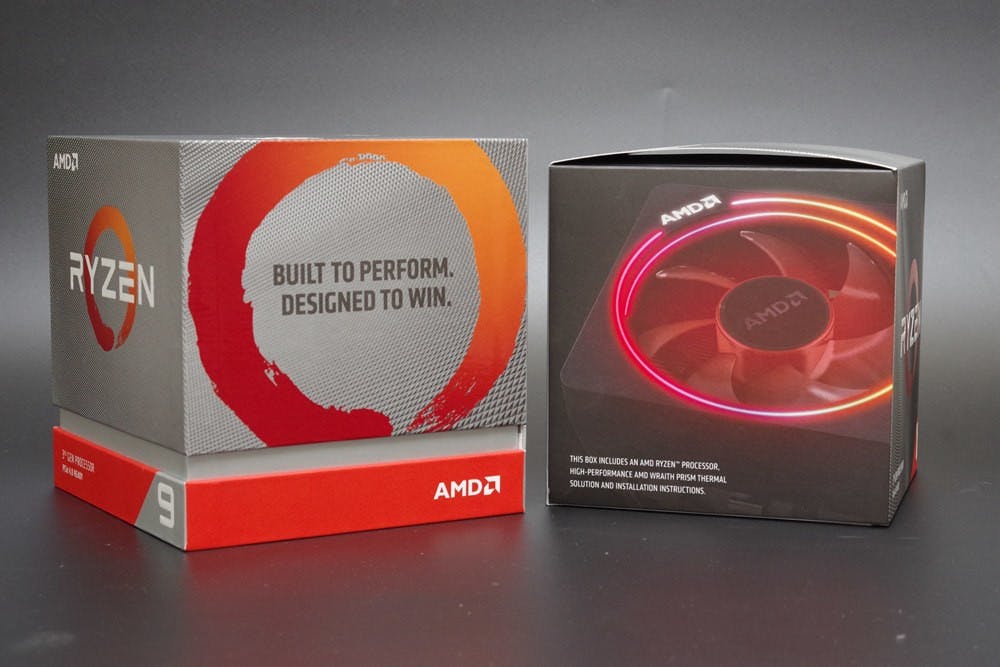

Ryzen 9 專屬精緻包裝

可看到 Ryzen R9-3900X 系列採用新設計的硬式盒裝,宛若鐘錶盒的設計,與原本 Ryzen 系列軟紙盒搭配瓦楞紙固定風扇、 CPU 硬盒的設計相較下顯得更有質感,不過內容物基本上還是一樣的,包括處理器與 AMD 原廠的 Wraith Prism 幽靈扇,值得一提的是 AMD 此次應該對台積電 7nm 製程信心十足,即便是 TDP 105W 的 Ryzen R9-3900X 仍大膽的附上 Wraith Prism 幽靈扇。

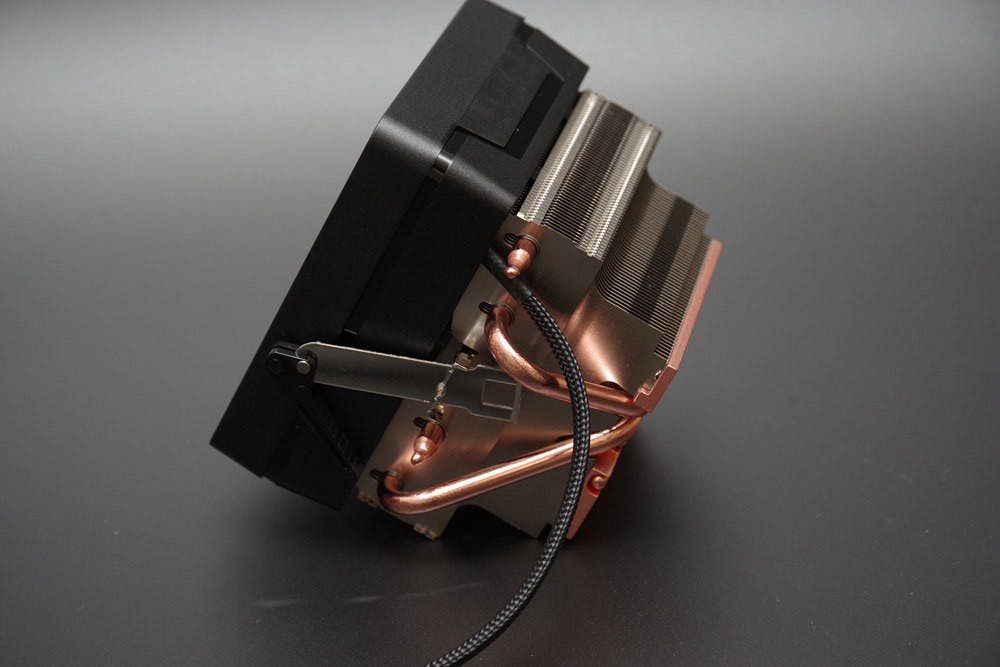

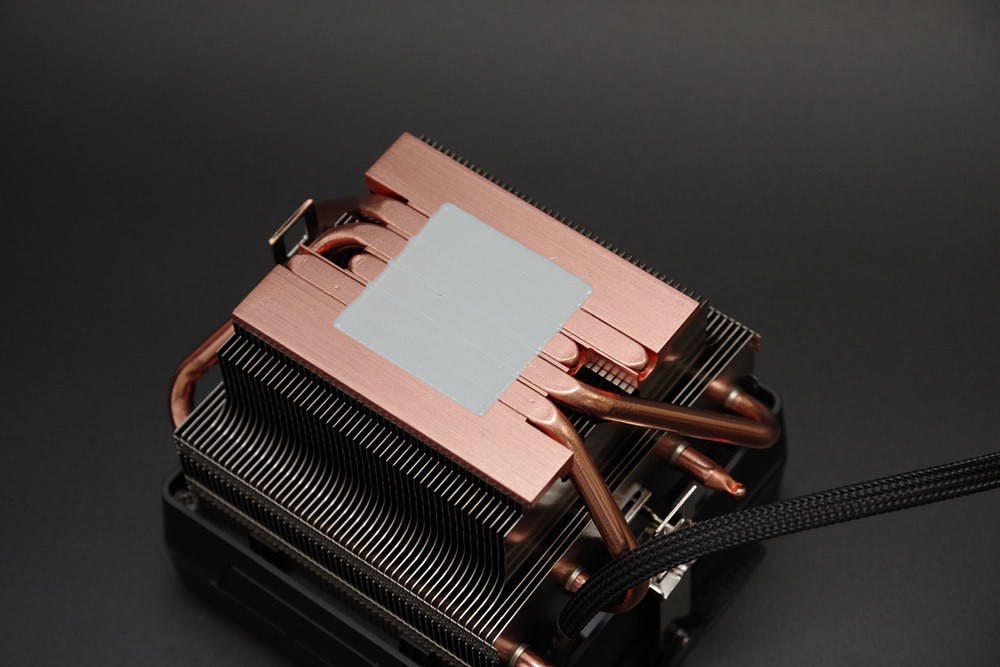

Wraith MAX 藉熱導管直接接觸提升散熱性能

Wraith Prism 雖與原本的 Wraith MAX 外觀近似,也同樣採用 4 熱導管,乍看下僅有將風扇由黑色改為透明,然而底部熱導管接觸的設計是兩款散熱器最大的差異,也是奠定 Wraith Prism 盒裝旗艦散熱器地位的關鍵。當然透明風扇的 Wraith Prism 也比起僅有導光環的 Wraith MAX 更浮誇,不過兩者都同樣可藉 USB 介面或是主機板的 RGB 同步控制燈效。

Wraith MAX 的四根導管最終是安插在一塊平整的銅底上,而 Wraith Prism 為了進一步提升散熱效率,直接把四根銅導管輾平,使銅導管直接與 CPU 上蓋接觸,不過要留意的是也由於銅導管之間有些許間隙,容易造成安裝時若未一次到位重複安裝導致散熱高不均勻,故一旦裝機發現風扇轉速偏高或是效能有些許差異,建議直接卸下散熱器重塗散熱膏。

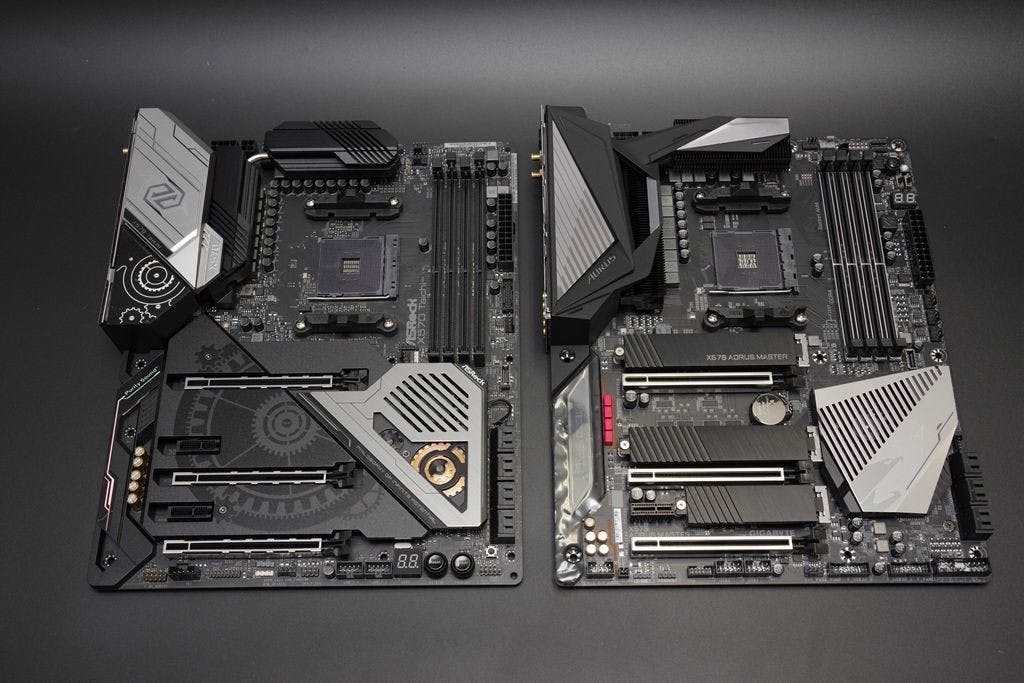

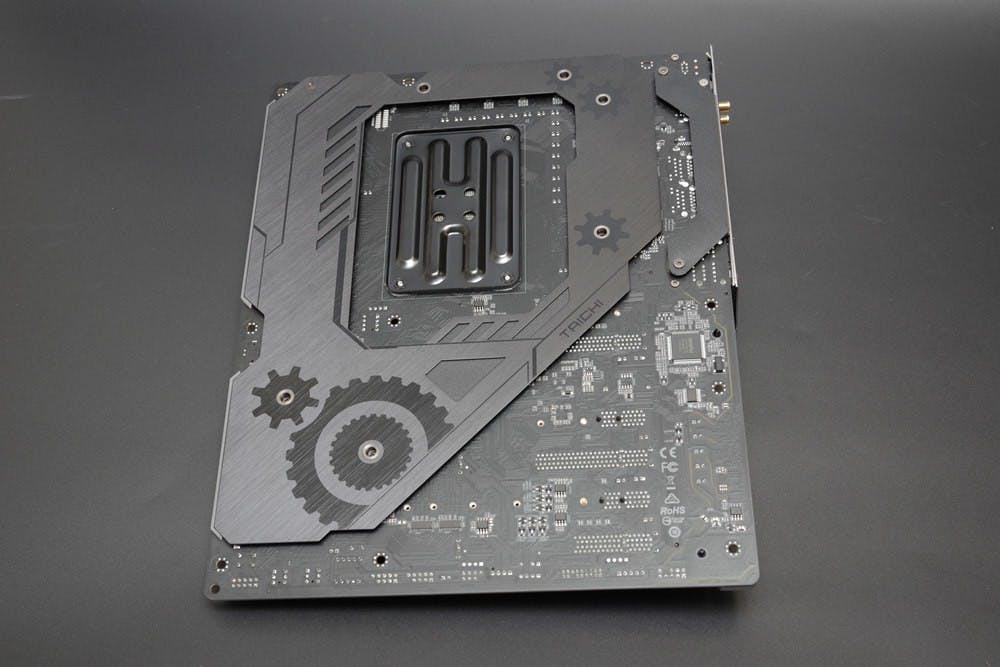

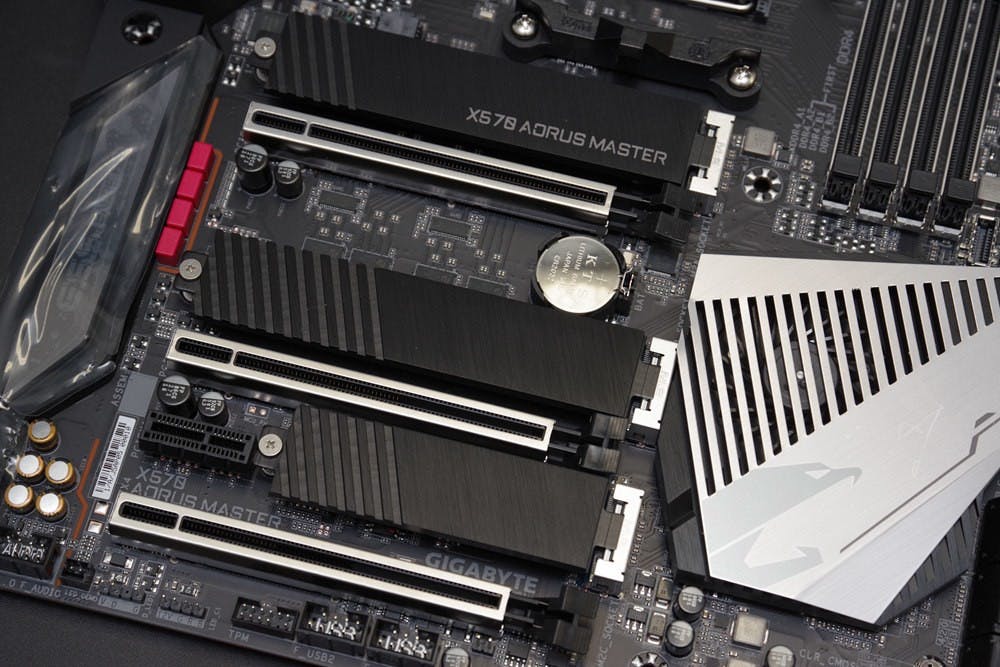

技嘉 X570 AORUS MASTER 、華擎 X570 Taichi 雙平台

至於此次 AMD 提供的主機板為技嘉 AOROS 的 X570 AORUS MASTER 以及華擎的 X570 Taichi ,由於時間問題,筆者此次以 X570 AORUS MASTER 搭配 R9-3900X 、 華擎 X570 Taichi 搭配 R7-3700X ,不過在拍攝完產品照後,華擎通知要更換主機板為正式版本,故照片為工程版、測試時為正式版,但以照片而言除運作時正式版 RGB 光效外難以區分差異。

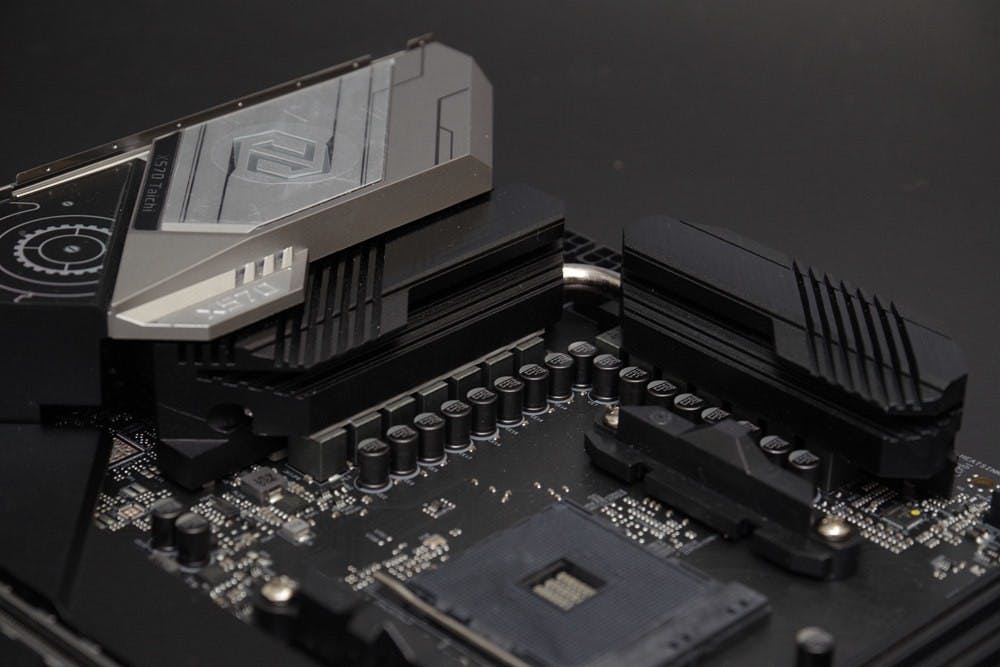

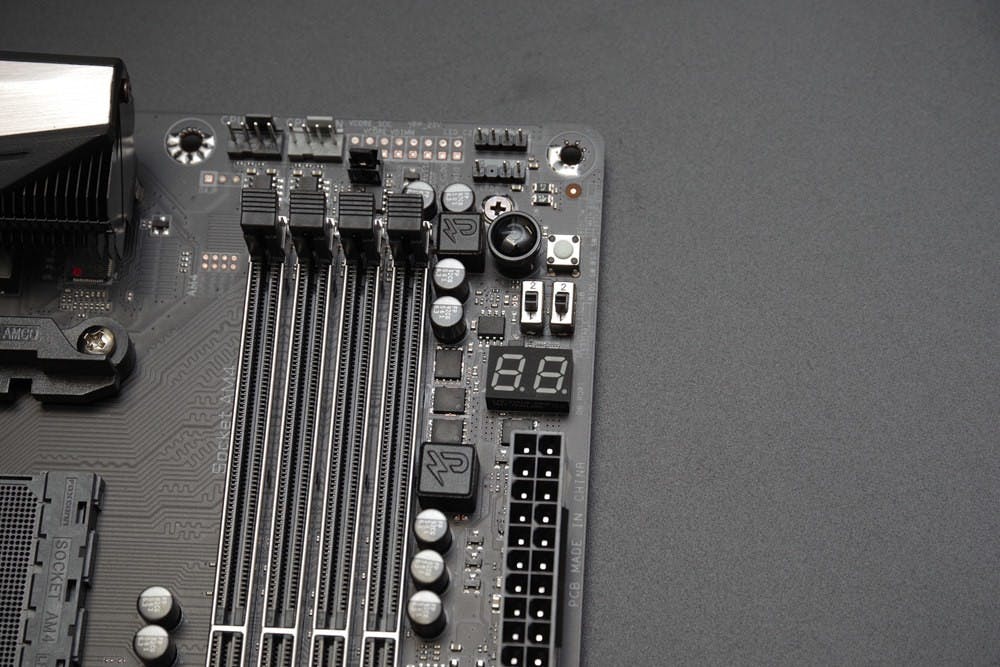

兩張中高階的主機板都有相當精緻的設計,也具備 LED 狀態燈與快捷開關,就不需要拿螺絲起子去觸發開關; X570 AORUS MASTER 的 M.2 PCIe 散熱片為每個插槽獨立, X570 Taichi 則採用一塊大型的散熱片覆蓋,且同時裝有光效與兼具晶片組風扇的遮罩,搭配時建議不要搭配裝有不可拆卸散熱片的 SSD ,否則就只能犧牲散熱片護罩以及讓晶片風扇裸奔。

供電部分, X570 AORUS MASTER 的 CPU 採用 8+8 Pin ,而 X470 Taichi 則是採用 8+4 Pin ,不過由於筆者手邊的電源供應器形式較舊,僅有單一路 8Pin CPU ,加上都是搭配幽靈扇,故此次測試兩者皆統一使用 8Pin 供電;另外兩者的音效線路都有隔離與音響遮罩,其中搭配 ESS 音效晶片的 X570 AORUS MASTER 還可看到裝有音響級的 WIMA 薄膜電容。

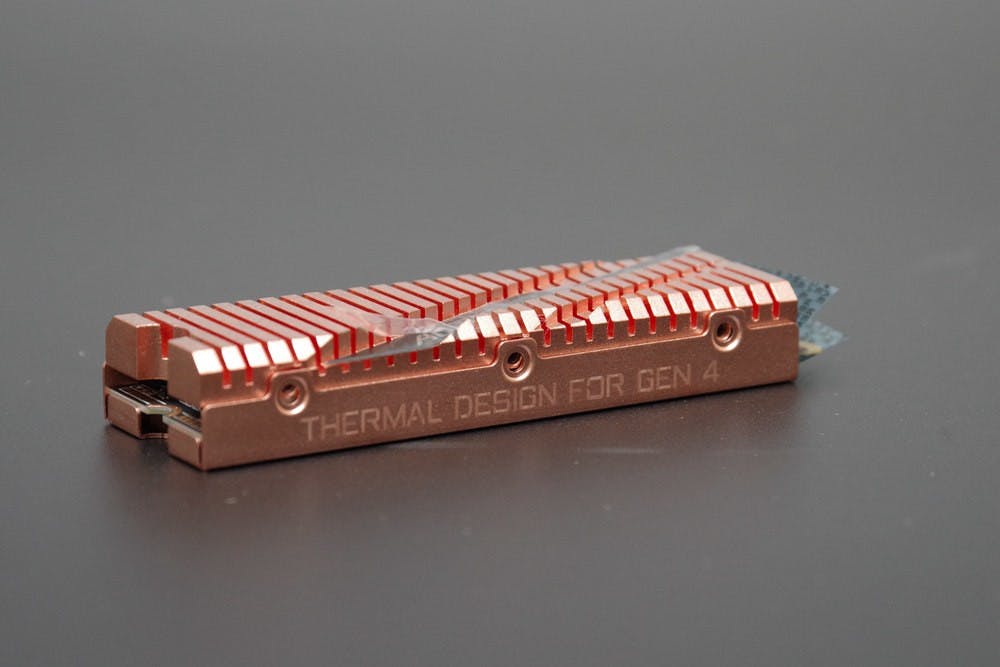

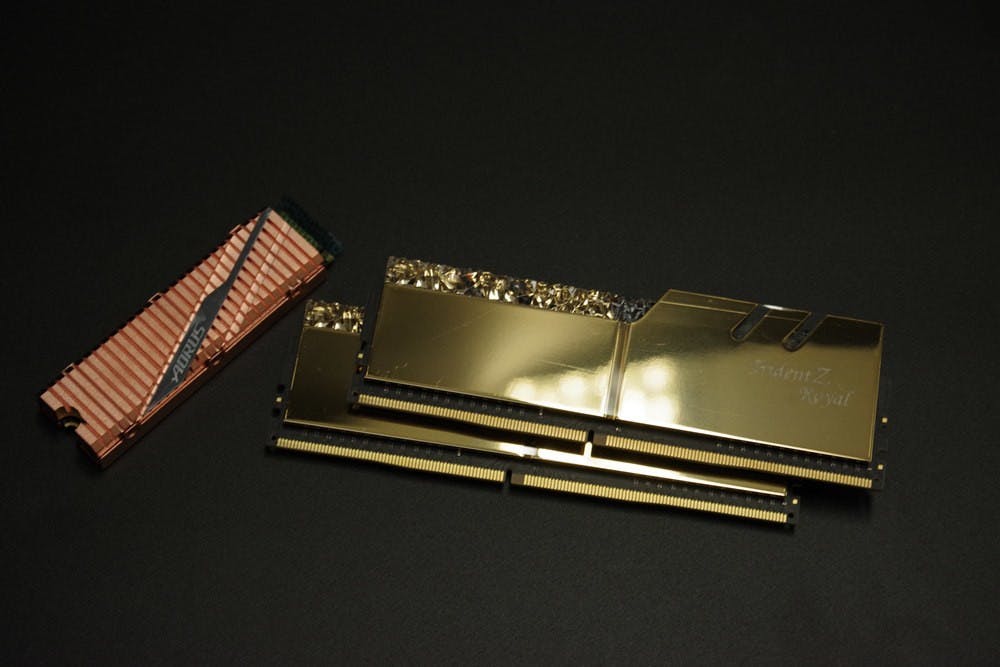

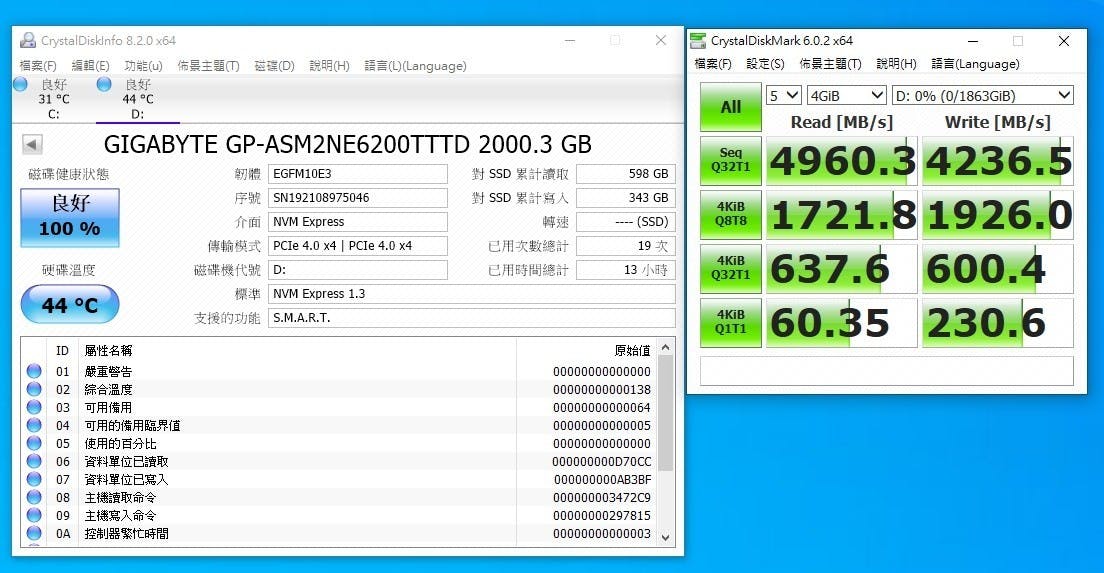

AORUS PCIe 4.0 SSD 、 芝奇幻光戟 DDR4 3600MHz 備戰

為了發揮 AMD Ryzen 3000 平台的水準, AMD 還準備了 AORUS PCIe 4.0 SSD 2TB ,以及芝奇頂級的幻光戟 DDR4 3600MHz 記憶體;為了保有使用彈性, AORUS PCIe 4.0 SSD 2TB 的銅散熱片是讓消費者可拆裝的設計,避免由於部分主機板設計導致無法(例如此次搭載大型一體式遮罩的 X570 Taichi ...),另外可看到主控為群聯的 IC 。

至於芝奇的幻光戟配有非常驚人的電鍍金色散熱片,以及浮誇的仿鑽石(或是水晶?)顆粒的 LED 導光,與競品為迎合時下追求電競的高階記憶體的科技感設計大為不同,幻光戟給人一種浮誇與奢華的特色,若就視覺搭配與有著類似 CyberPunk 蒸氣龐克風的 X470 Taichi 似乎較為一致。

Ryzen 3000 採用改良架構、性能更高的 Zen 2

回到此次的兩款處理器部分,此次 AMD 再度打破消費性平台的核心數量,此次 Ryzen 9-3900X 已達 12 核心、年末的 Ryzen 9-3950X 更高達 16 核心,甚至影響到自身 Threadripper 系列較低階的產品線,當然 Threadripper 本身仍對記憶體通道保有優勢,不過別忘了 Ryzen 3000 已經是改良型的 ZEN 2 核心架構,同時還具備 PCIe 4.0 通道。

此次提供的 Ryzen 9-3900X 為 12 核心、 24 執行緒的猛獸,而 Ryzen 7-3700X 也是一款具備 8 核心、 16 執行緒且僅 65W TDP 的產品;當然光是核心數量升級是不夠的, Ryzen 3000 系列的 Zen 2 架構還改善 15% 的 IPC uplift ,與較 Zen+ 加大一倍快取,還有提升兩倍浮點運算性能,加上台積電 7nm 製程帶來更高的時脈,助其更能與 Intel 平台抗衡。

低發熱、高性能是 Ryzen 3000 最明顯優勢

最難能可貴的是,雖然 Ryzen 9-3900X 與 Ryzen 7-3700X 是相當高性能的處理器,然而在不超頻的前提下,仍能搭配盒裝的 Wraith Prism 散熱器保有最高約 75 度的運作溫度,至於 Ryzen 7-3700X 也差不多控制在這樣的水準,對於不打算超頻直接使用的消費者也可說省下添購散熱器的預算。

由於 Ryzen 9-3900X 是 105W TDP 與 12 核心的怪物,無論是裝在 X570 AORUS MASTER 或是 X570 Taichi ,風扇轉速都有偏高的跡象,同時比較下技嘉的溫度控制更為保守,溫度提升後風扇的轉速攀升相對更快一些;至於 Ryzen 7-3700X 則在兩個平台全速時風扇噪音仍就不大,基本上也不用擔心過於吵雜的狀況。

如果考慮的是連續運作的穩定與降低噪音,筆者仍建議選擇 Ryzen 9-3900X 的消費者考慮額外投資一顆散熱器,至少筆者把 Wraith Prism 更換成 Thermalright 的 AXP-200R 後就沒有明顯的噪音,至於 Ryzen 7-3700X 就不一定要額外投資散熱器,如此一來至少相對 Intel K 系列必須自購一定等級散熱器的情形可省下不少花費。

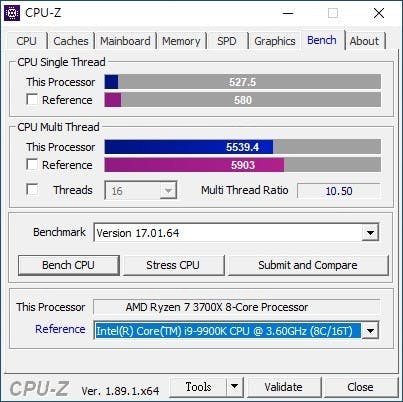

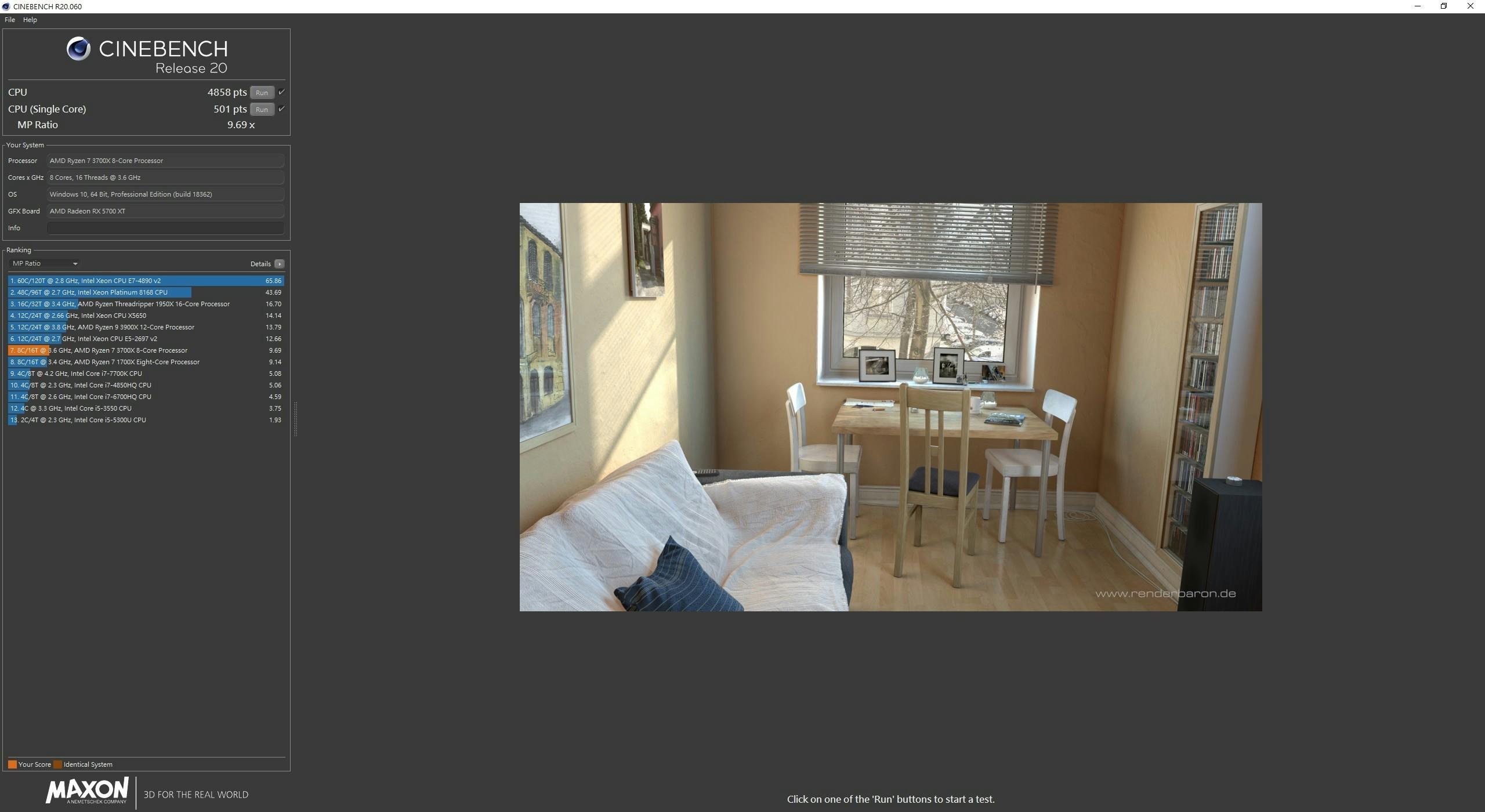

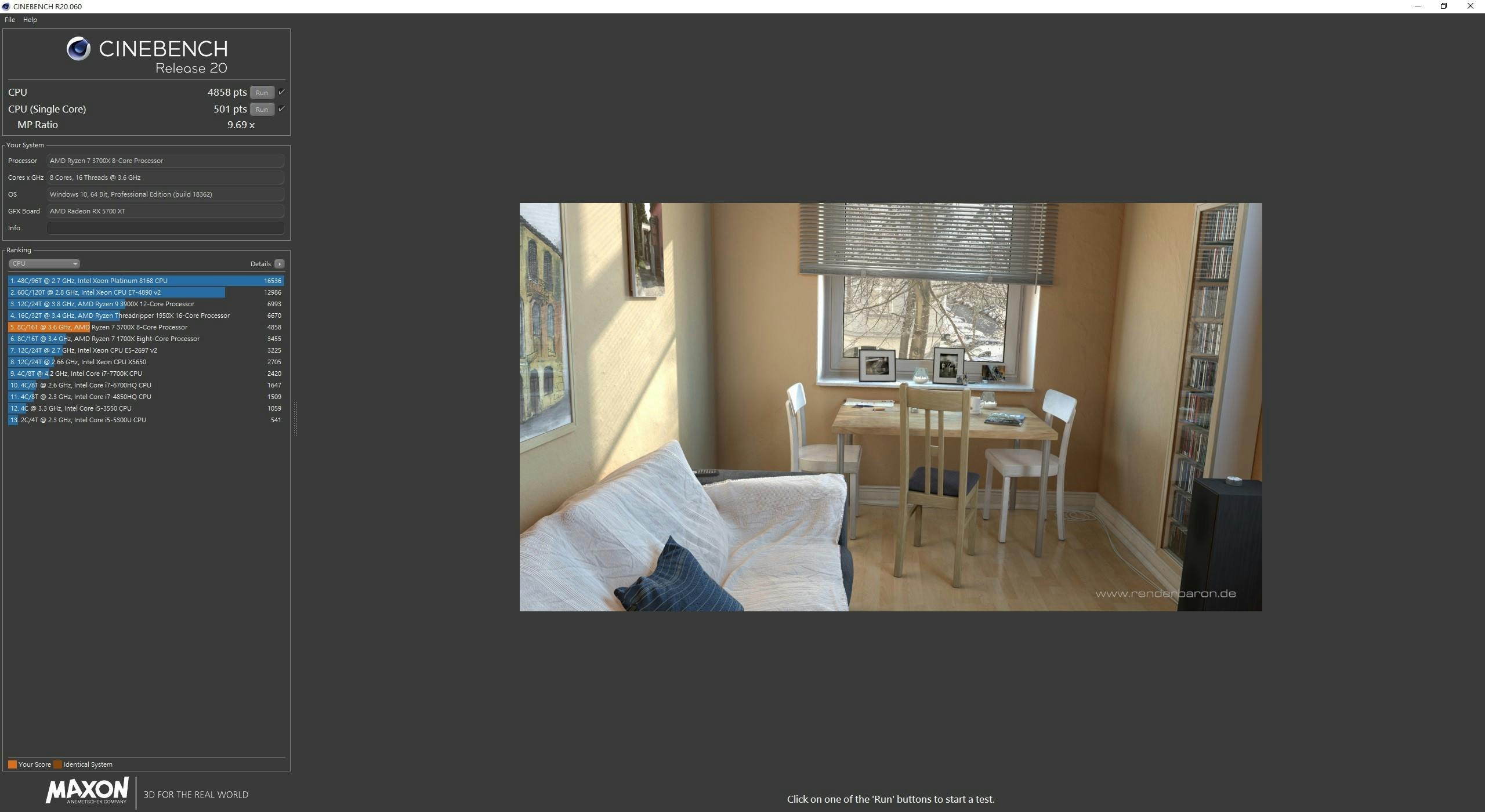

單核表現趨近對手、多核輾壓接近價位帶對手

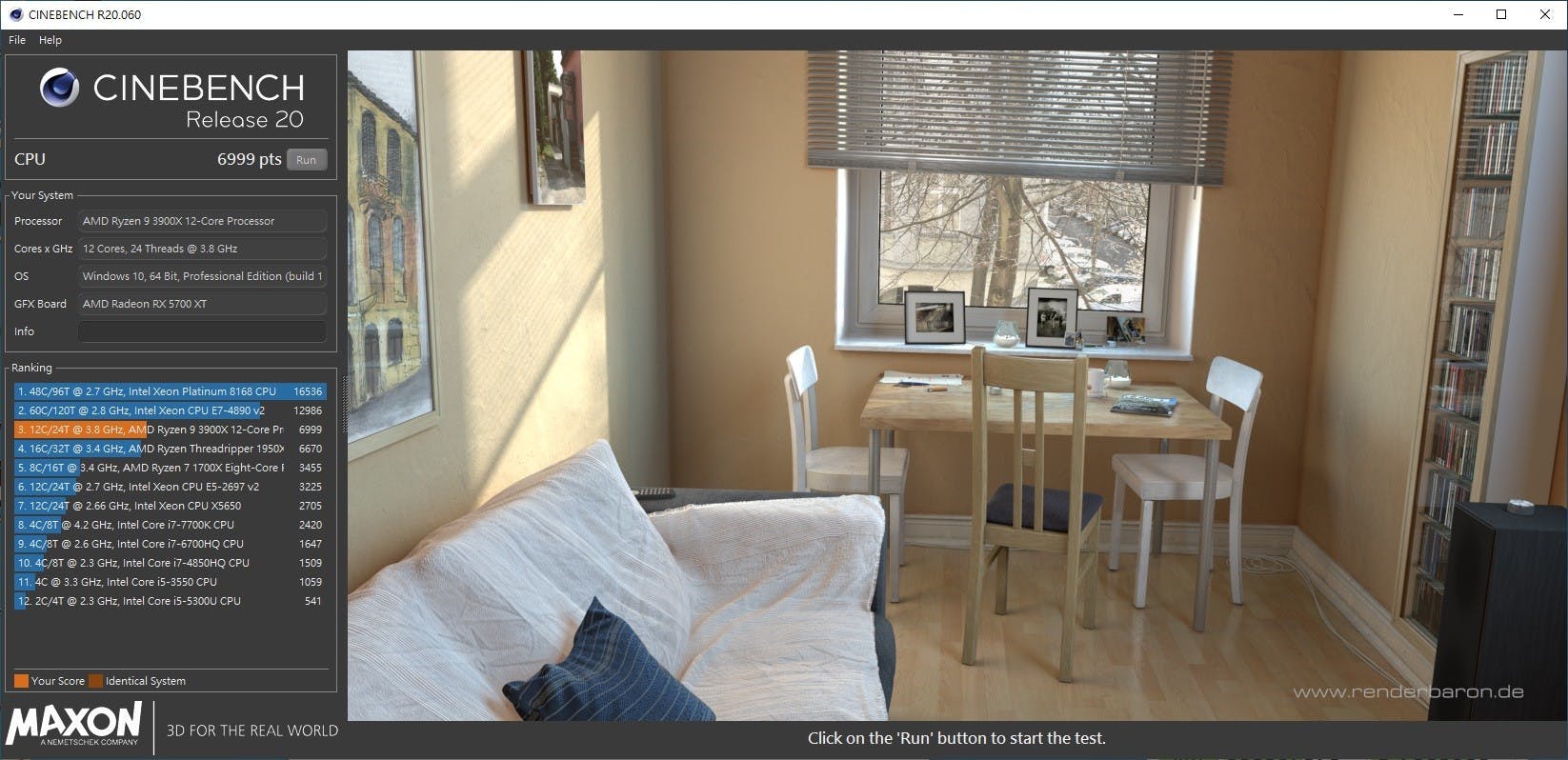

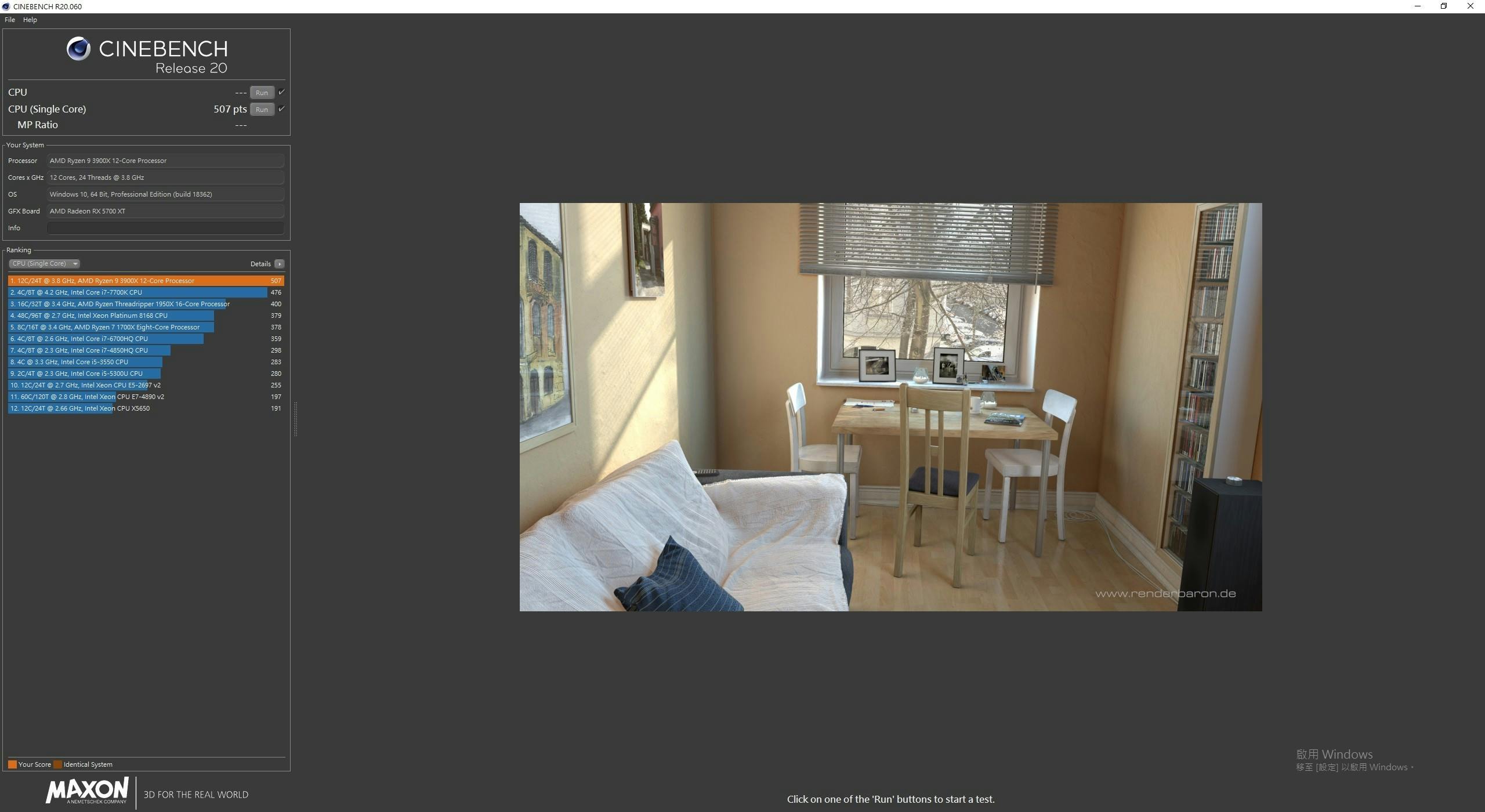

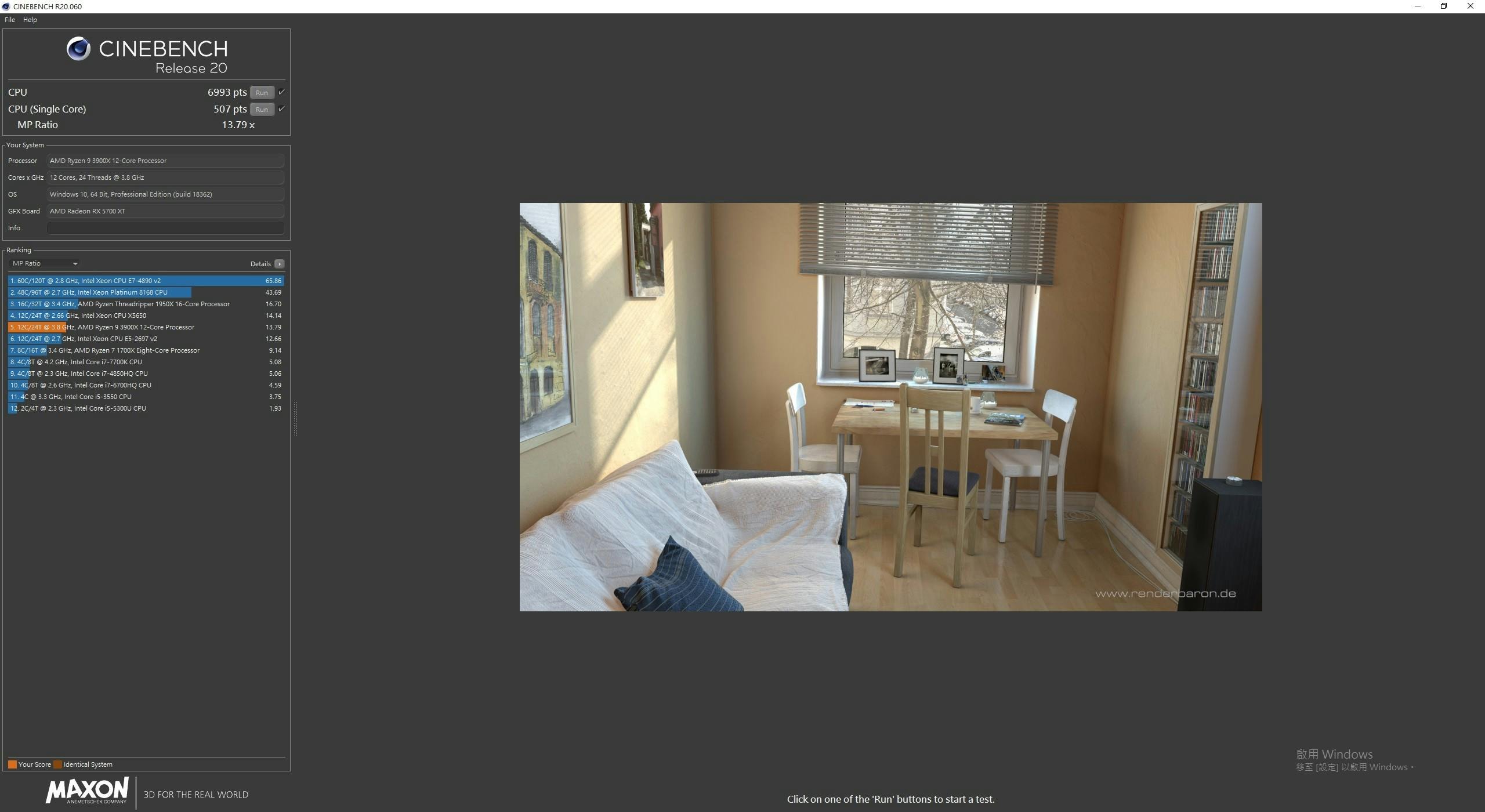

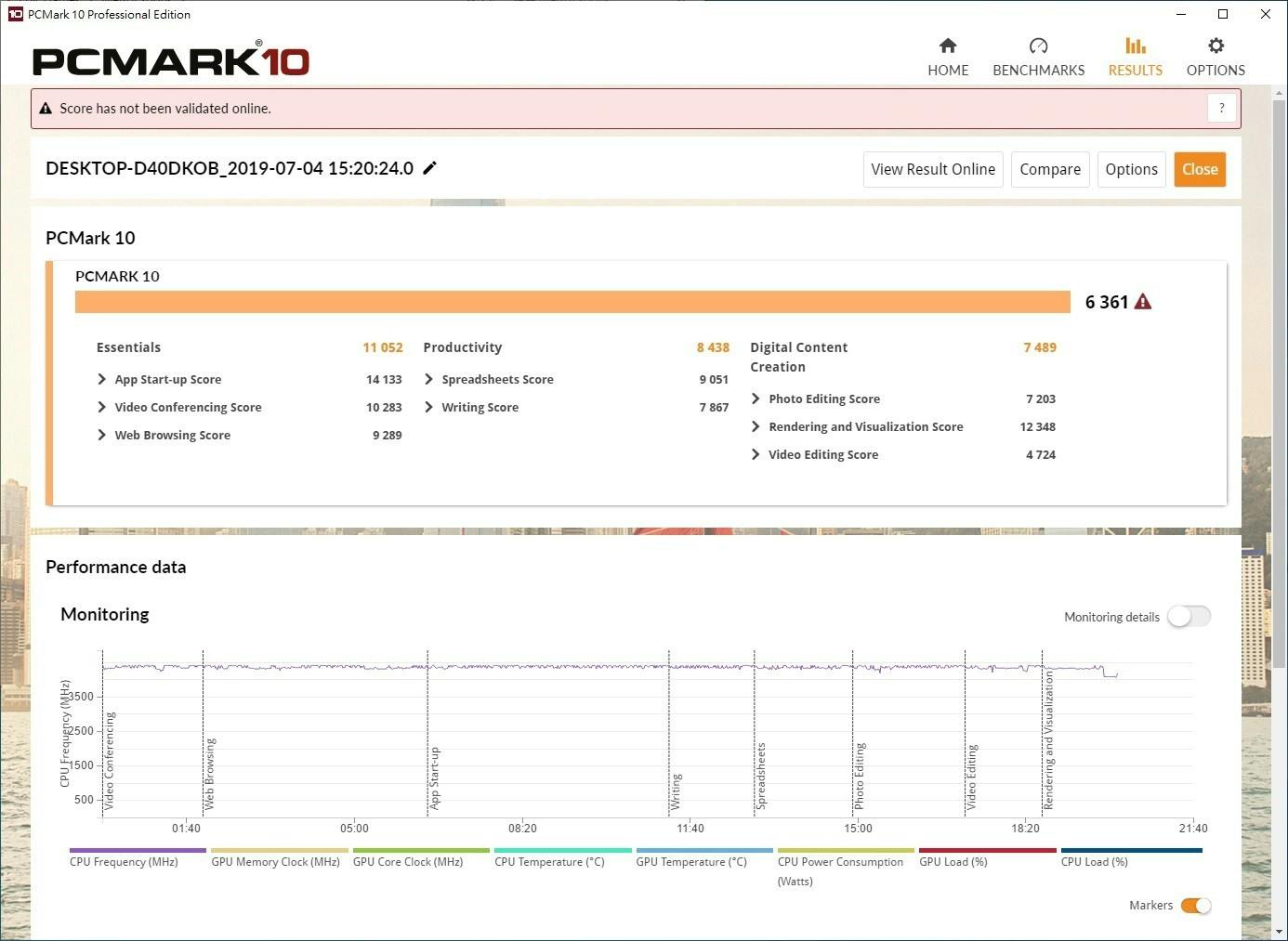

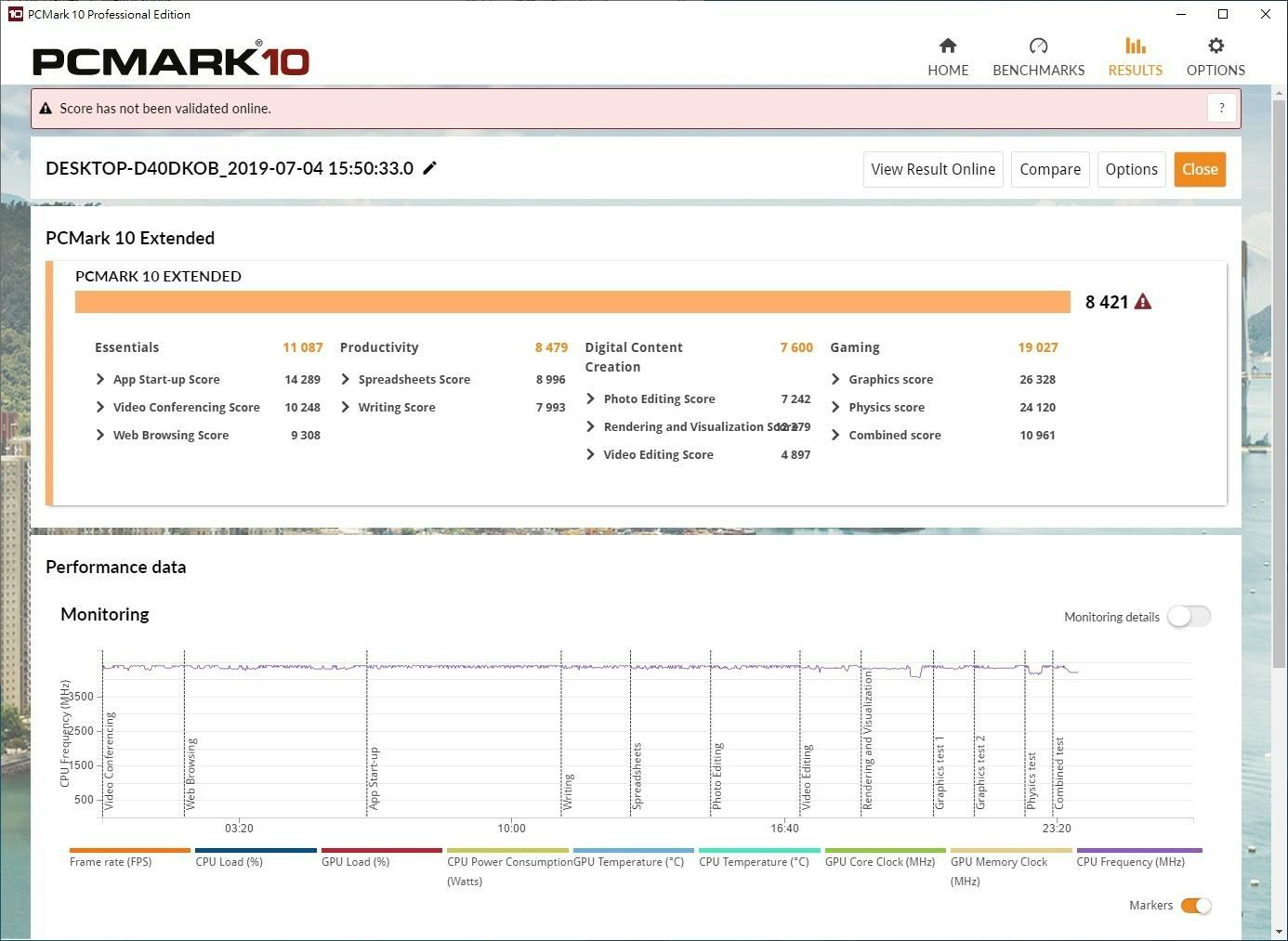

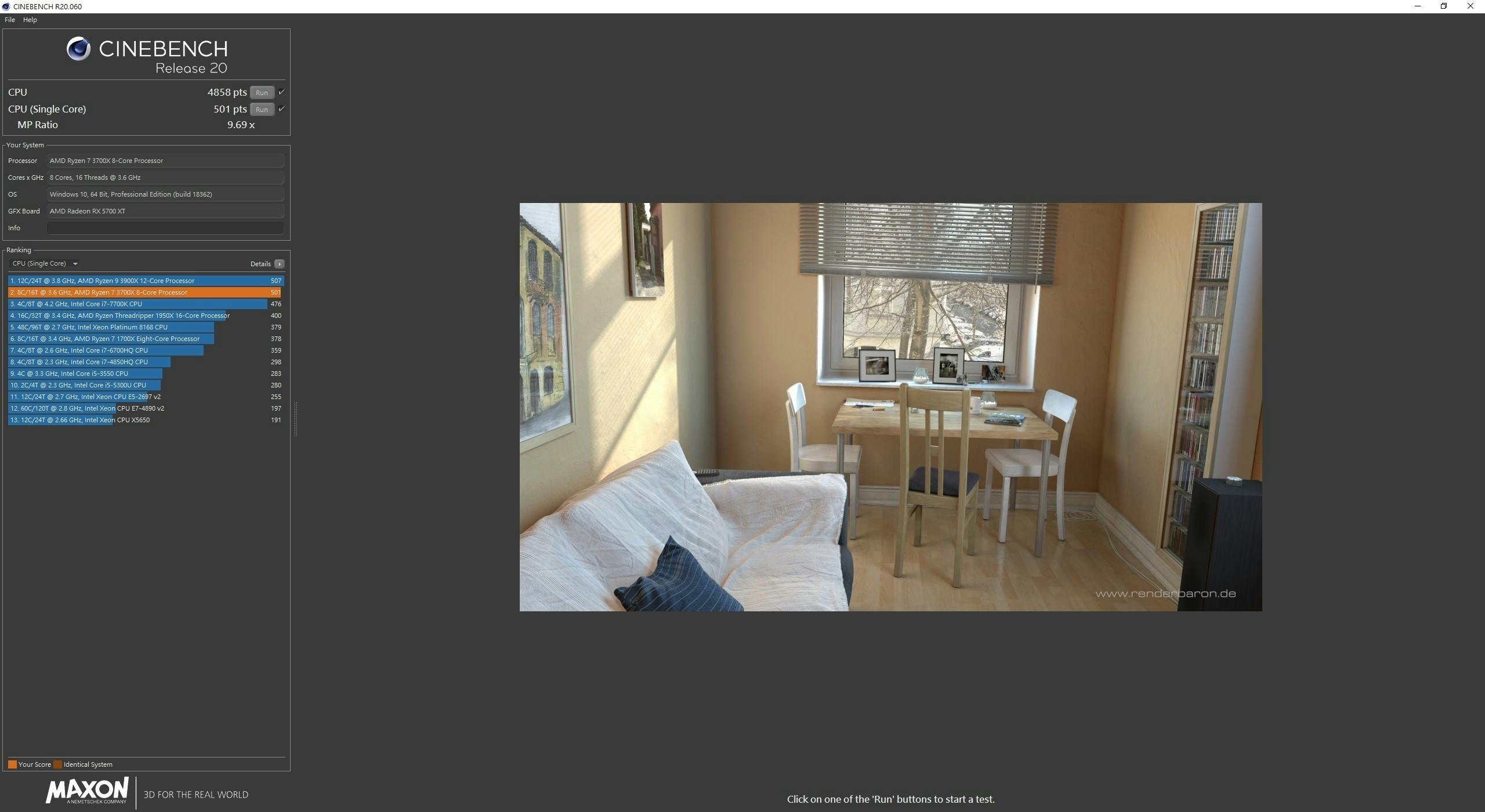

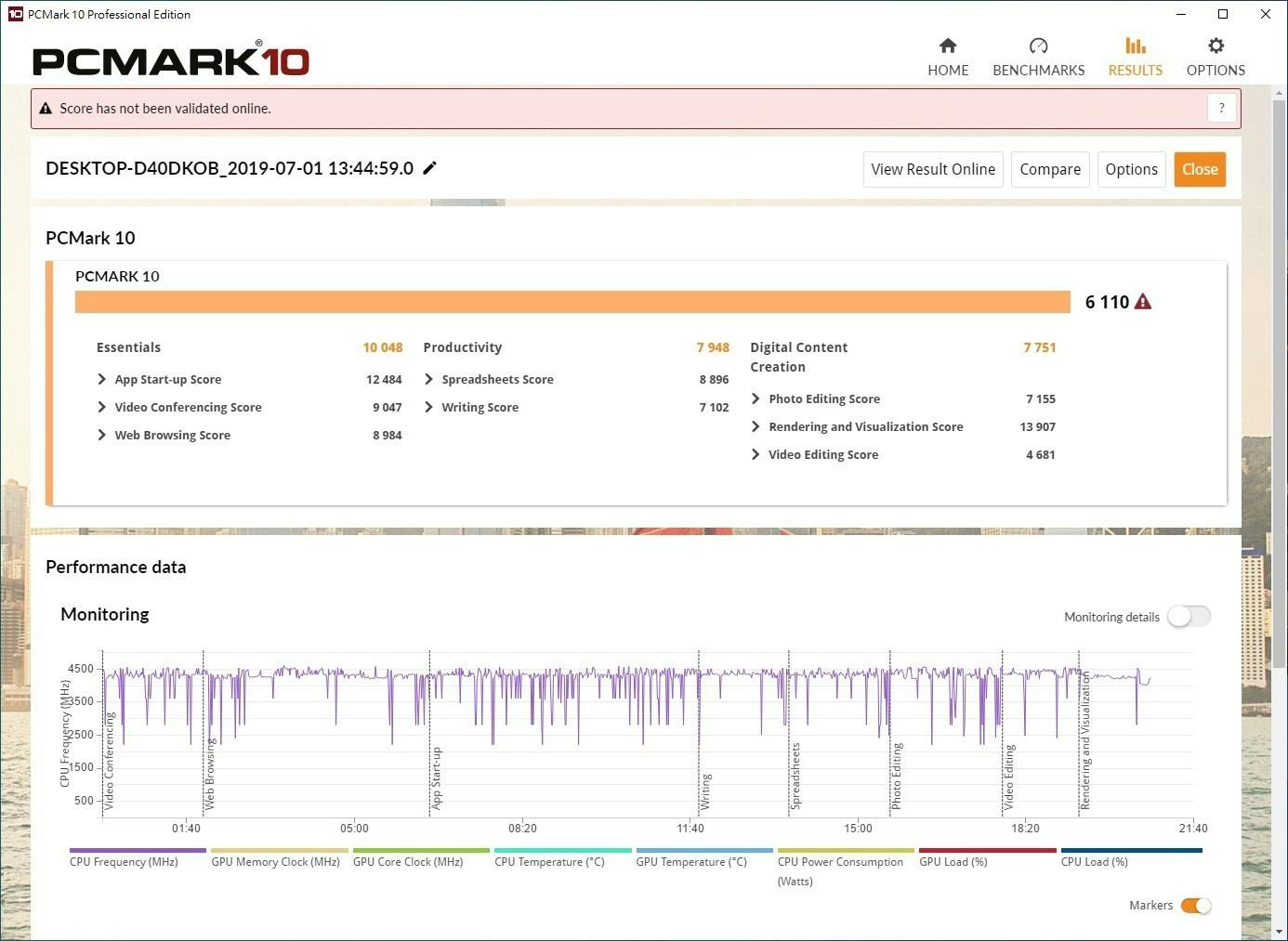

這次 Ryzen 3000 系列的表現確實相當亮眼,雖在單核心部分並未完全壓制 Intel 的 i9-9900K ,不過也相當接近 Intel 第九代平台的表現,而以相同價格考量,多核心部分,以價格為基準, Ryzen 9-3900X 毫無懸念的壓倒 8 核心的 i9-9900K ,而 Ryzen 7-3700X 也相當逼近 i9-9900K 多核的表現。

▲ Ryzen 7 表現也不至於與 i9-9900K 落差太大

但更重要的是 Ryzen 9-3900X 在 Cinebench R20 的測試數據,甚至有機會超越 16 核心的 Ryzen Threadripper 1950X (筆者測試幾次,其中有多次都比 TR 1950X 高、但偶而會低於 TR 1950X ),更重要的是處理器、主機板加上散熱器的整體成本, Ryzen 9-3900X 顯然更為划算。

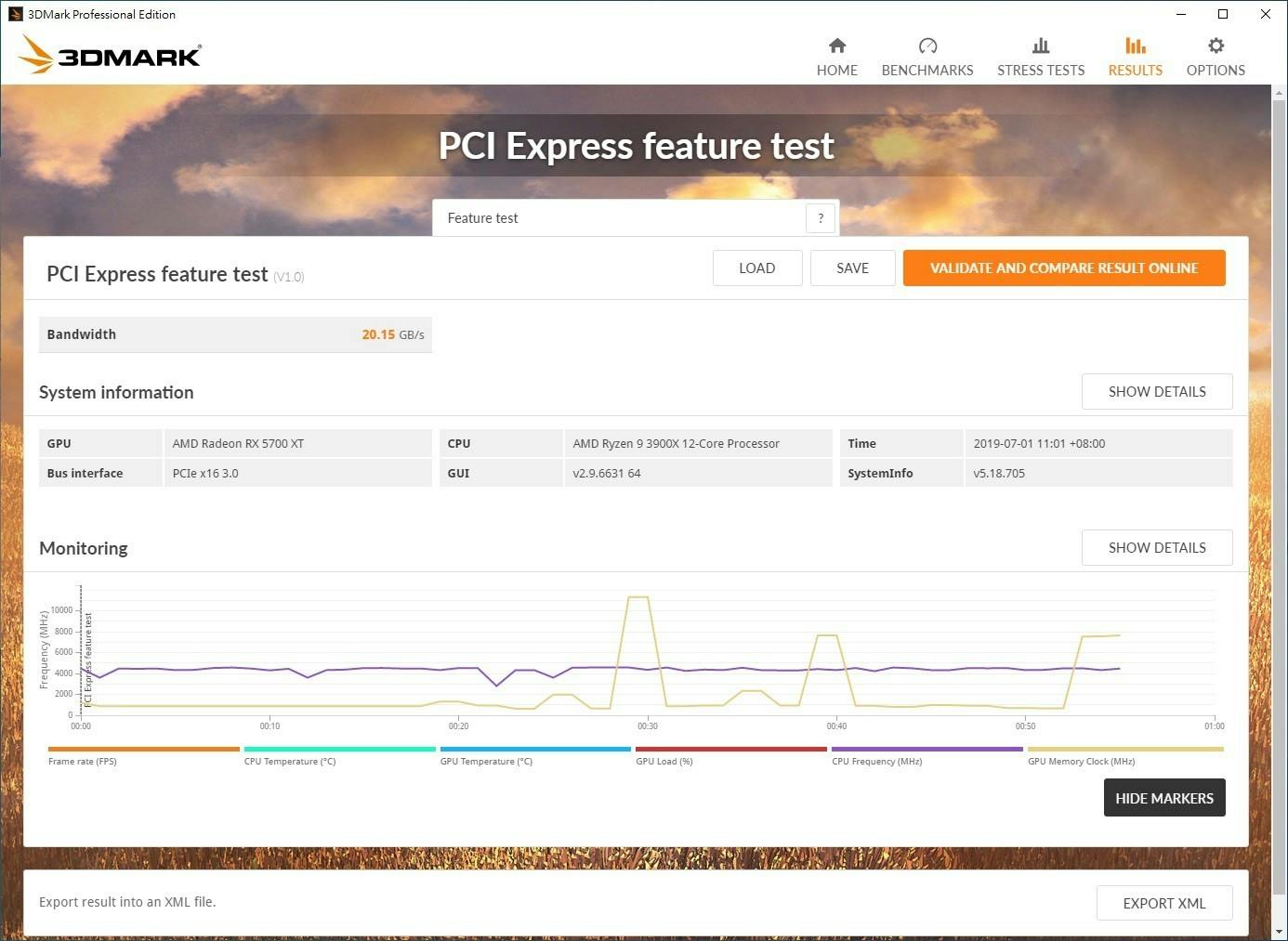

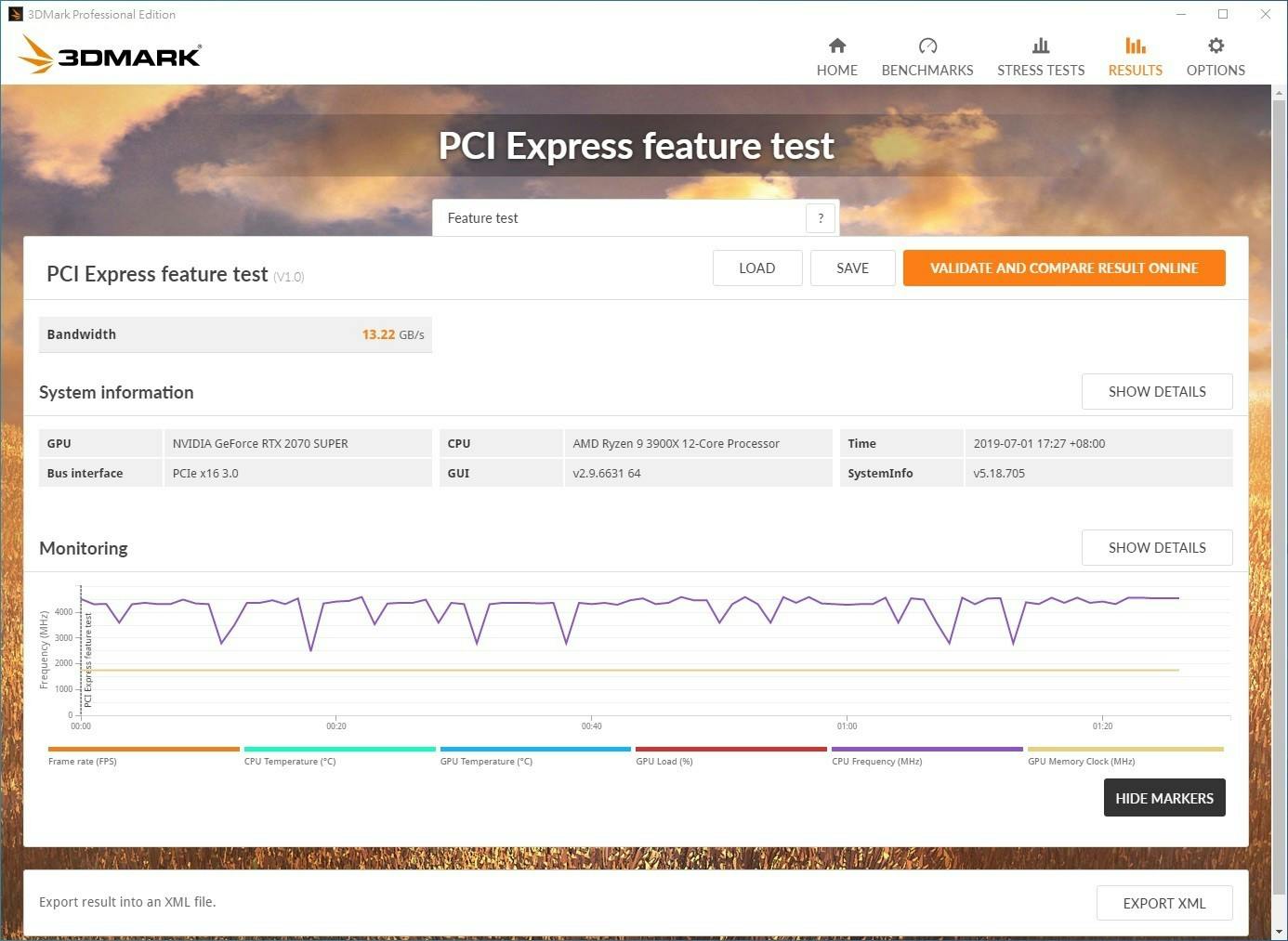

此外這次也藉由取得 AORUS PCIe 4.0 SSD 的機會,測試 PCIe 4.0 的 SSD 表現,不過或許受到辦公室冷氣狀況不佳等因素,筆者最終得到的成績是趨近 5GBps 的表現,但也相當接近理論值;不過這還不是 PCIe 4.0 的全速表現,利用 3DMark 的新測試基準,可發現搭配 Radeon RX3900XT 之下最高的性能表現,不過 PCIe 4.0 需要處理器、主機板、顯示卡都支援的前提才有效果,若搭配 PCIe 3.0 顯示卡頻寬則會被打回原形。

R7-3700X 超值、 R9-3900X 越級挑戰專業平台

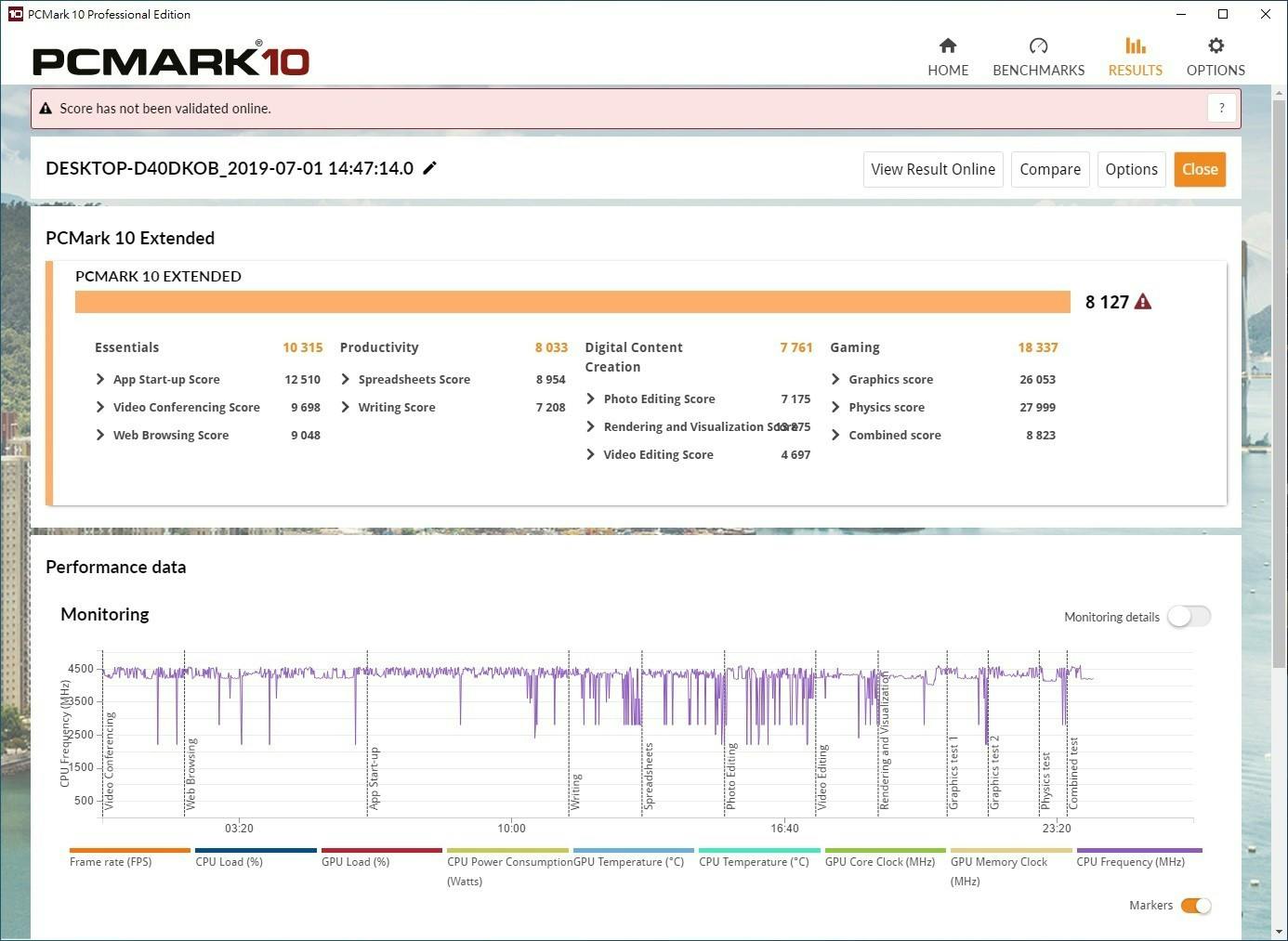

雖說在當代遊戲,光只有 CPU 多核性能不見得能佔優勢,但從此次 AMD 單核提升的幅度,至少在遊戲體驗不會像先前世代與 Intel 相近價位產品有一定程度的落差,尤其是支援新一代 API 如 Direct X 12 、 Vulkan 等可發揮多核與 GPU 性能的遊戲,也能有不遜色的表現,至於 Direct X 11 遊戲,也在體驗上相當近似。

就結果論,此次 Ryzen 3000 系列處理器來勢洶洶,以當前的性能與定價策略肯定對 Intel 平台有一定程度的影響,尤其此次測試的 Ryzen 7 3700X 的投資報酬率相當高,低發熱、性能表現也不惡,散熱器亦可順利與安靜的壓制非超頻下的發熱,筆者認為以遊戲玩家的角度相當值得考慮。

Ryzen 9-3900X 雖就遊戲的角度不見得是最划算,但若把使用情境轉換到影音轉檔、準專業的運算研究等情境, Ryzen 9-3900X 不僅是可上打 TR 1950X ,而 Intel 平台甚至要選擇到台幣報價 36,000 元以上的產品才有 12 核心,終究專業平台有其如記憶體通道一類的優勢,但已經足夠讓消費者思索,更別忘了年末還有 16 核心的 Ryzen 9-3950X 蓄勢待發。