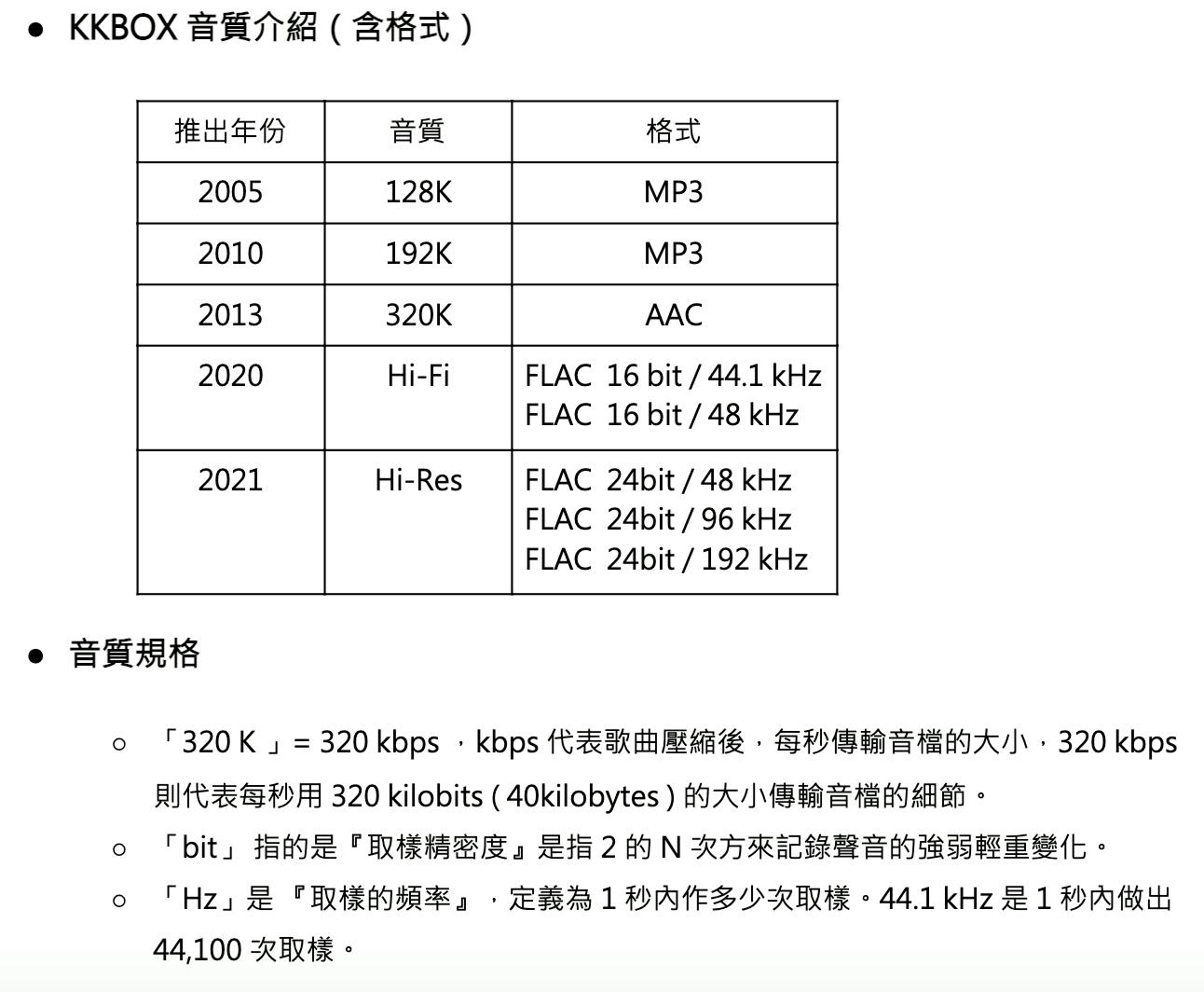

雖然無損音質與高音質串流服務已經在市場上出現好一陣子,但如同真無線耳機蘋果也不是第一家作卻捲起市場浪潮一樣,隨著蘋果於 Apple Music 推出所謂的高保真壓縮音質、實際上就是台灣音響界慣稱的無損壓縮後,無損音質與高音質瞬間成為許多人探討的熱門話題,但無損音質的效益是否真的明顯,筆者將花一些篇幅自理論概念到實際層面的差異做簡單的概論,不過以下的論點皆是著重在容易理解,故部分的敘述並非相當精確。

何謂無損音質?我們平常聆聽的音樂又是甚麼音質?

在介紹細節之前,先來談談所謂的無損音質是甚麼;從筆者的概念與認知,所謂的無損音質是相對詞而非絕對詞,主要的來源是由於音樂壓縮格式 MP3 的出現誕生的相對詞;在音樂產業邁入數位格式之後,一般數位音樂檔案是透過 PCM 編碼方式錄製,一般使用在 CD 的是 WAVE 檔案,而 MP3 誕生的時空情境則是由於當時硬碟容量普遍不大,為了在有限的儲存空間存放大量音樂資料,勢必需要進行檔案的壓縮。

MP3 之所以無法稱為無損格式,就是因為它的本質上是透過結合音響心理學等概念,將原本 WAVE 以位元率限制的方式進行壓縮,當前常見的是 128kbps 、 256kbps 與 320kbps 等採用固定位元速率壓縮的模式,相較原始 WAVE 檔案的位元率至少是以 1:4 到 12:1 不等的方式進行壓縮,位元率越高資訊的保留量也越大。如 AAC 格式亦是採用相近的音響心理學進行壓縮,只是效率相較 MP3 更好一些,故目前多數串流平台的非無損音質多以 AAC 為主流。

這些音訊壓縮方式的原則都是盡可能保留人耳容易聽見的地方,在主流的固定位元速率( CBR )模式當中,即是將音訊當中的可聽見資料進行刪減,人耳越容易聽見的部分保留越多資料、越聽不見則會保留較少的資訊,隨著聲音的複雜度越高,音質劣化程度也更為明顯,像是在聆聽純人聲表演與結合背景音樂的演出時,純人聲的壓縮音樂聽起來劣化的程度就比原始檔案來的不明顯。

至於目前串流平台所提供的無損音質又有多種格式,但其實嚴格來說這些格式,包括 flac 、 ALAC 皆是屬於無損壓縮(非破壞性資料壓縮)而非狹義上的無損音質,但由於其表現與 WAVE 幾乎無異,但檔案小、解碼速度快,同時又能夠在串流服務上使用,故也是走入非光碟載具時代的無損音質的代表格式,同時亦是當前串流音樂服務的主流。

另外像 Tidal 的 MQA 則是較有爭議的格式,因為 MQA 雖然是廣義的無損音縮音訊,不過著重在使高於 CD 音質的高音質音樂檔案控制在與 CD 音質的 flac 檔案大小類似,但亦可還原成原始的高音質格式,不過其爭議點亦在於較高的壓縮比例能否維持與原始高音質相同的實際聽感一直備受爭議,同時 MQA 若要進行硬體解碼亦需特定裝置才能支援,不少設備仍僅能透過軟體方式進行 MQA 解碼。

不過 MP3 與 AAC 由於是較早期所規劃的破壞性音樂壓縮格式,其目的皆是將 CD 級的音質壓縮為更小的檔案,所以多半在編碼規格的呈現是以 CD 級的 16bit 44.1kHz 或 16bit 48kHz 呈現;但 MQA 則是鎖定高音質需求的檔案大小精簡化的格式,基本上 MQA 格式皆會是等同 PCM 24bit 以上格式的音樂。

其實說了這麼多,當前一般透過非強調高音質串流服務的音樂檔案格式,無論是以 MP3 、 AAC 呈現,就是所謂的有損壓縮音樂,而無損音質與高音質串流則為無損壓縮音樂,至於以黑膠、 CD 等傳統載具聆聽的音樂則稱之無損音樂,理論上非破壞性壓縮的無損壓縮音樂與無損音樂應該是有同等的音質。

無損音質一定好?壓縮過的音質一定差?

在先前自日本音響業界開始推廣高音質音樂時,不少人跳出來撻伐表示高音質無用,而此次蘋果 Apple Music 推出高音質格式時,其高層亦表示他是聽不出差異的人之一,並指出蘋果推出高音質服務是為了服務那百人中的一人;在討論高音質之前,先回過頭來談一下數位音樂在當前播放設備的現況好了。

聲音聽感雖然可以透過數據量化,但卻一直都是一種主觀意識,不過撇開個人類比聽感差異,每一首音樂的好壞還是會追溯到原始的錄音與後製;多年前 Sony 開始推廣高音質音樂與設備時,筆者曾與 Sony 資深工程師談到高音質到底為聽者帶來哪些差異,當時該位資深工程師指出,如果從數據面,高音質格式實質上是在高頻的延伸感大幅提升,但若是撇開數據規格,以現代化設備收音錄製的高音質音樂,則是能更呈現更真實、深沉的低頻動態。

不過這亦是從收音設備的原始條件看待,但一般市面上發行的音樂不會直接收音後就發行,原始的音訊還需要經過重新編修、後製、合成等步驟,不過就如同修照片一樣,進行音樂後製的過程也會耗損音質與牽涉個人喜好,如果編修過度也會導致音質受到影響。

但如果以標準數位音樂常用的 WAVE 格式,無論前端錄音的結果如何、耗損的多嚴重,最終還是會將音樂壓製成固定取樣率的檔案,只是乘載的內容當中也會包括許多無法聽到的資訊;至於無損壓縮的 FLAC 、 AAC 等則是藉由音響心理學理論上將這些可視為不存在的資訊加以刪減,使檔案得以精簡化。

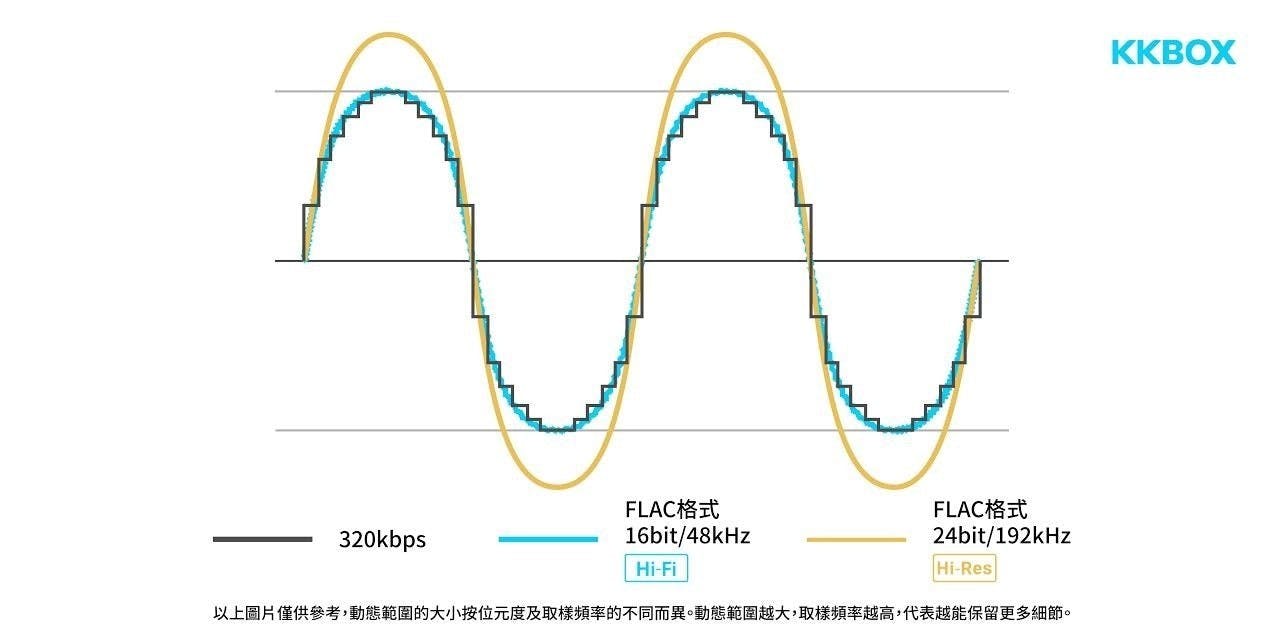

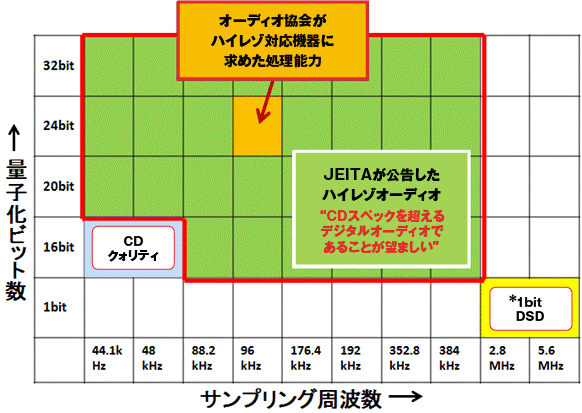

進一步提到高音質前,則先談談近年錄音相關的變化;隨著近年數位錄音技術的提升,前端錄音工程也開始導入高音質收音,以超越傳統 CD 音質 16bit 44.1kHz 取樣的 24bit 44.1kHz 以上格式作為原始母帶,雖然可能僅是由 16bit 提高到 24bit ,不過每秒數據量的提升代表具備更多的資訊,若後續取樣率提高到 96bit ,則可使鋸齒狀波形的 PCM 編碼聲音曲線更貼近類比波形。

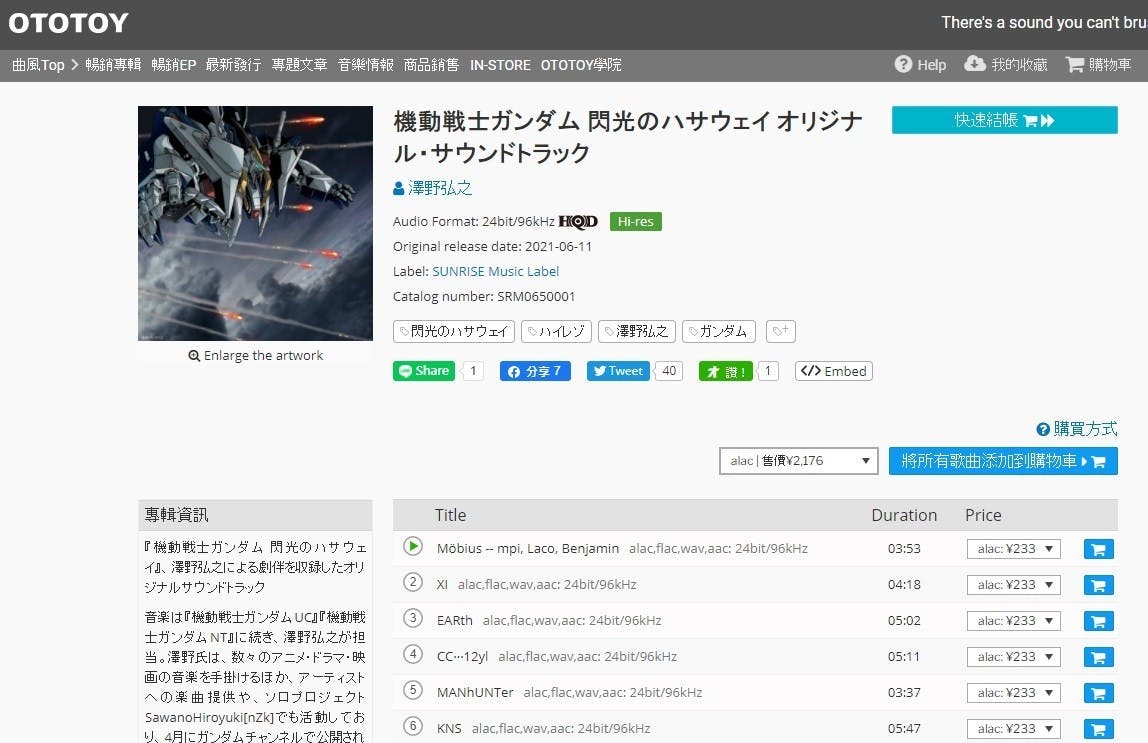

如日本數位音樂平台 Ototoy 會將此類基於高品質錄音的音樂冠上 HQD 的符號,在還未有 Hi-Res Audio 一詞之前,這類基於高品質收音並且未重新壓製成 CD 音質的 24bit 音檔通常會冠上數位母帶級音質檔案,且在 Hi-Res 等級標誌出現前早已行之有年,附帶一提,以 1bit 方式錄製呈現接近類比曲線的 DSD 格式呈現的 SACD 也可視為母帶級音質的一種,但嚴格來說由於 DSD 格式不具備編輯功能,實際上 DSD 檔案仍是以高密度的 PCM 檔案進行轉檔。

然而,有許多早期的音樂唱片也在數位化的過程提供高音質檔案,但在該張唱片發行的年代理論上沒有高音質的數位收音,這些檔案又是怎麼來的?一般來說早期的數位母帶音樂可分為來自類比母帶與 CD 級數位母帶搭配升頻;由於類比音訊訊號的波形可呈現真實的柔和曲線,故透過合適的類比數位轉化設備,確實能夠達到 Hi-Res 級的資訊密度,不過畢竟得考慮錄音年代收音設備在高低頻的極限,以至於高低頻的表現力不一定比現代錄音來的好。

至於 CD 級母帶的升頻多半會冠上 Remaster 的標記,這類的檔案是將 CD 級音質的檔案透過升頻技術結合後製混音的方式呈現,然而在不同時期的 Remaster 檔案表現的效果不一,同時還會受到進行 Remaster 工程的音響工程師個人喜好的影響,有些玩家認為經過 Remaster 後雖然音樂資訊量變大,但同時音樂性卻可能相對原本的 CD 來的差。

關於透過手機、電腦聆聽音樂的先天限制與你聽的高音質可能不是你所想的高音質

回到音樂播放本身,當前數位音樂播放的主流已從傳統的播放器改到 PC 平台與各是智慧行動裝置,但或許會有人困惑為什麼在電腦或是手機上聽到的音樂表現好像怪怪的,同時對於自己聽力相當有自信且在獨立播放機能分辨 CD 與高音質音樂差的人,在電腦上聆聽高音質內容時卻難以分辨與 CD 音質的差異。

在行動裝置與 PC 平台聆聽體驗受限的原因,就是因為這些設備都是屬於綜合功能的系統,設備當中的音訊輸出是與多個應用程式共用,包括系統本身、瀏覽器、與各個獨立應用程式的音效,同時這些聲音又往往是同步發出,故在現代的作業系統都會針對音訊提供稱為 SRC 的音訊裝置共用模式,避免音效晶片被塞入不同格式的音訊而無法解碼。

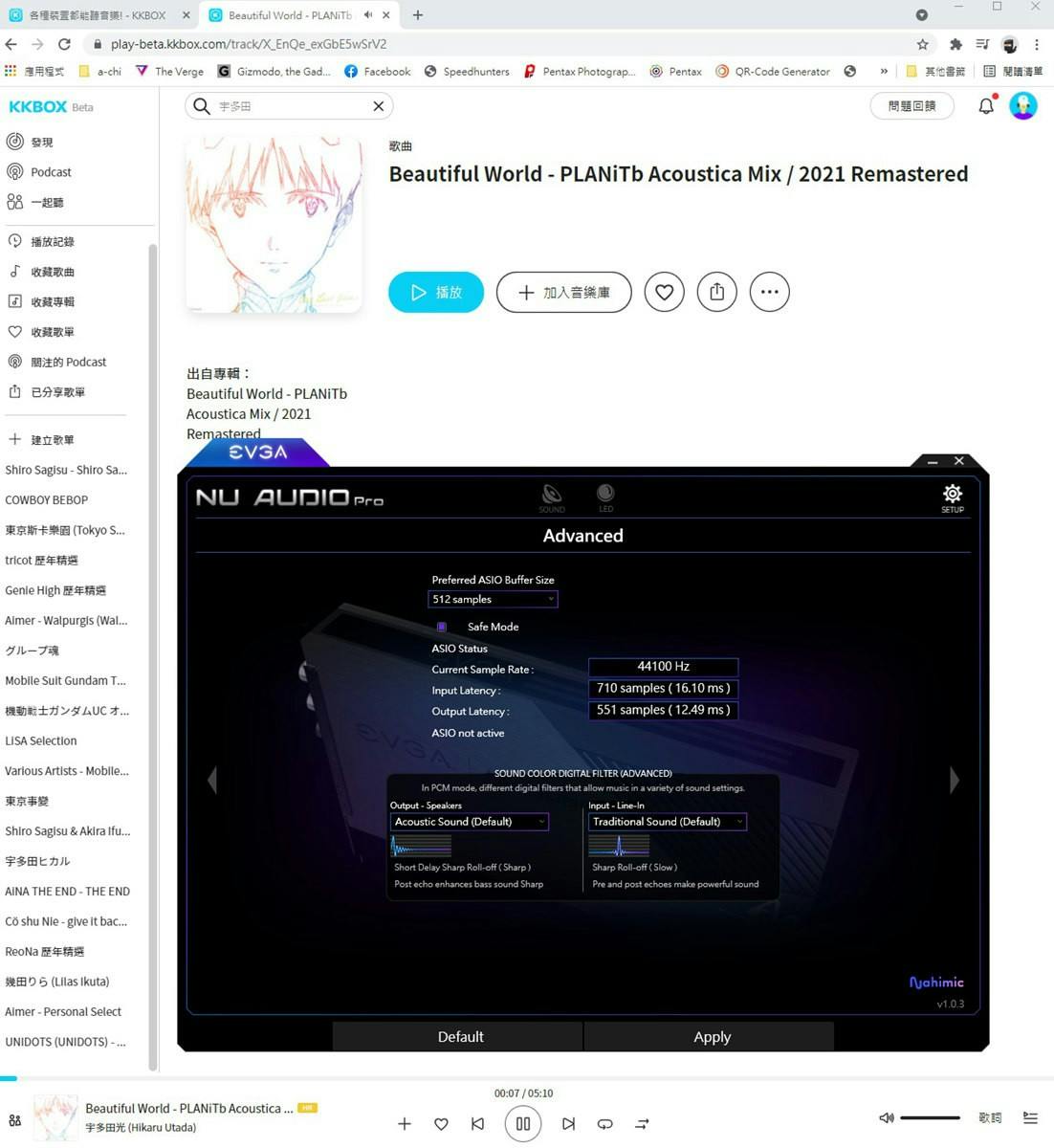

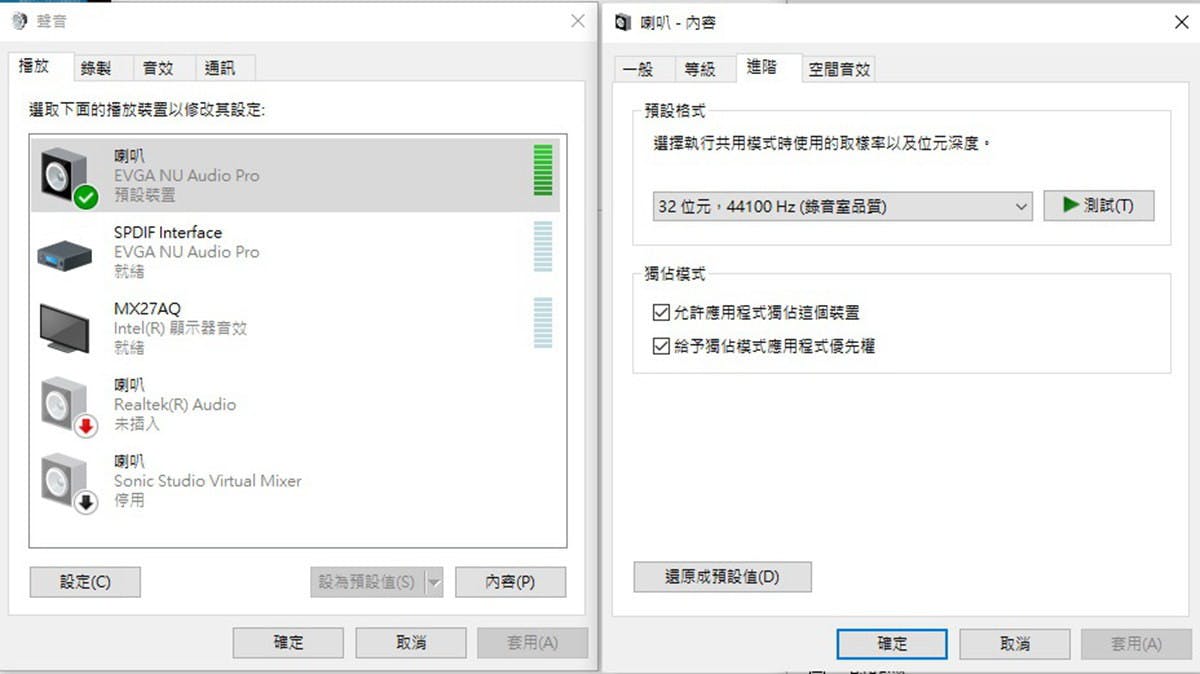

SRC 的功能是甚麼?簡單的說就是使裝置當前所有即將輸出的聲音先行轉換成固定的取樣率,無論是 CD 音質或是高音質等等,一率進行齊頭式平等的預處理,使音效裝置在解碼時能夠同時處理大量應用與系統的音訊。但 SRC 的問題就是導致 PC 與行動裝置無法聆聽真實高音質、甚至連 CD 音質音樂聽起來都會有所耗損的元兇,透過 SRC 之後,縱使播放無損音樂,也會被處理成 CD 音質的資料,若外接設備設有監聽面板,亦可看到明明是 24bit 96kHz 音質卻是處理成 SRC 的 16bit 48kHz (註: SRC 在 PC 系統能夠手動設定取樣)。

簡單的說,因為來自各個應用與系統數位音訊在輸入音效設備進行解碼前,會先經過 SRC 轉換,並把所有的聲音壓成同一路輸入訊號,不管音樂、音效、電影等通通都塞在同一路,而後再經由音效設備進行輸出,無論是升頻、降頻或是與 SRC 的頻率相同,前面的訊號處理就是一種耗損,最終都會使聲音不及最原始的樣貌。

若要使 PC 系統與行動裝置發揮音樂檔案原有的水準,就必須透過音訊裝置獨佔模式以 Bit-Perfect 方式播放,但多半的通用音樂播放軟體、網頁版音樂軟體並無此功能。音訊裝置獨佔模式與 Bit-Perfect 分別是使播放軟體繞過 SRC 機制,並取得音訊輸出設備唯一的輸入權,等同其他系統上的音效無法自獨佔裝置發聲,然而一但使用音訊裝置獨佔很難與普羅大眾解釋為什麼只剩下音樂、連 YouTube 影片都沒辦法看的情況。

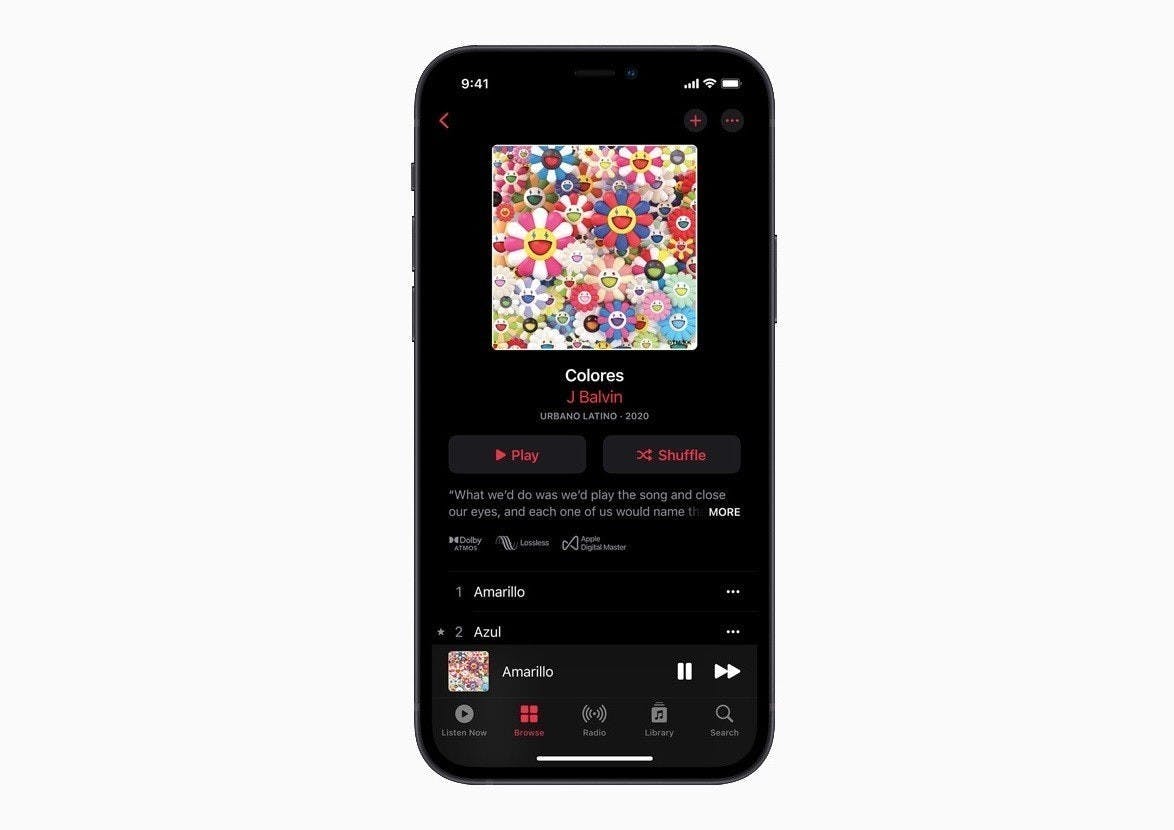

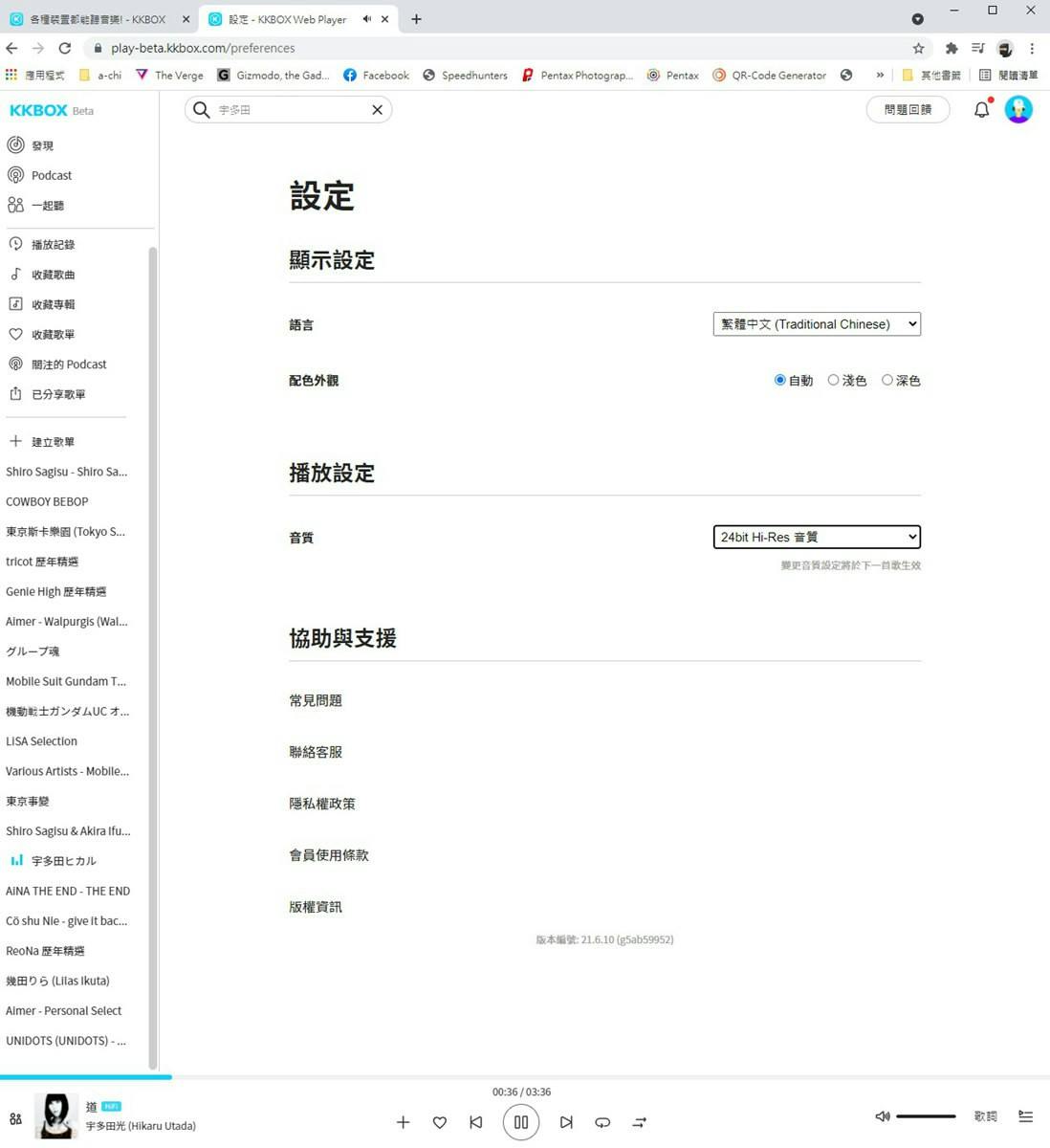

當前在 PC 上已有幾個專業音樂播放軟體或是音訊設備提供的音樂軟體能夠使用獨佔模式播放音樂,如 KKBOX 也在近期的 PC 版本完成獨佔模式與 Bit-Perfect 版本驅動的設定功能;但在行動裝置上就比較尷尬,蘋果與 Google 在近期版本雖允許裝置內建的音訊設備進行獨佔與 Bit-Perfect 播放,不過一但牽涉到外接音訊設備就變得複雜。

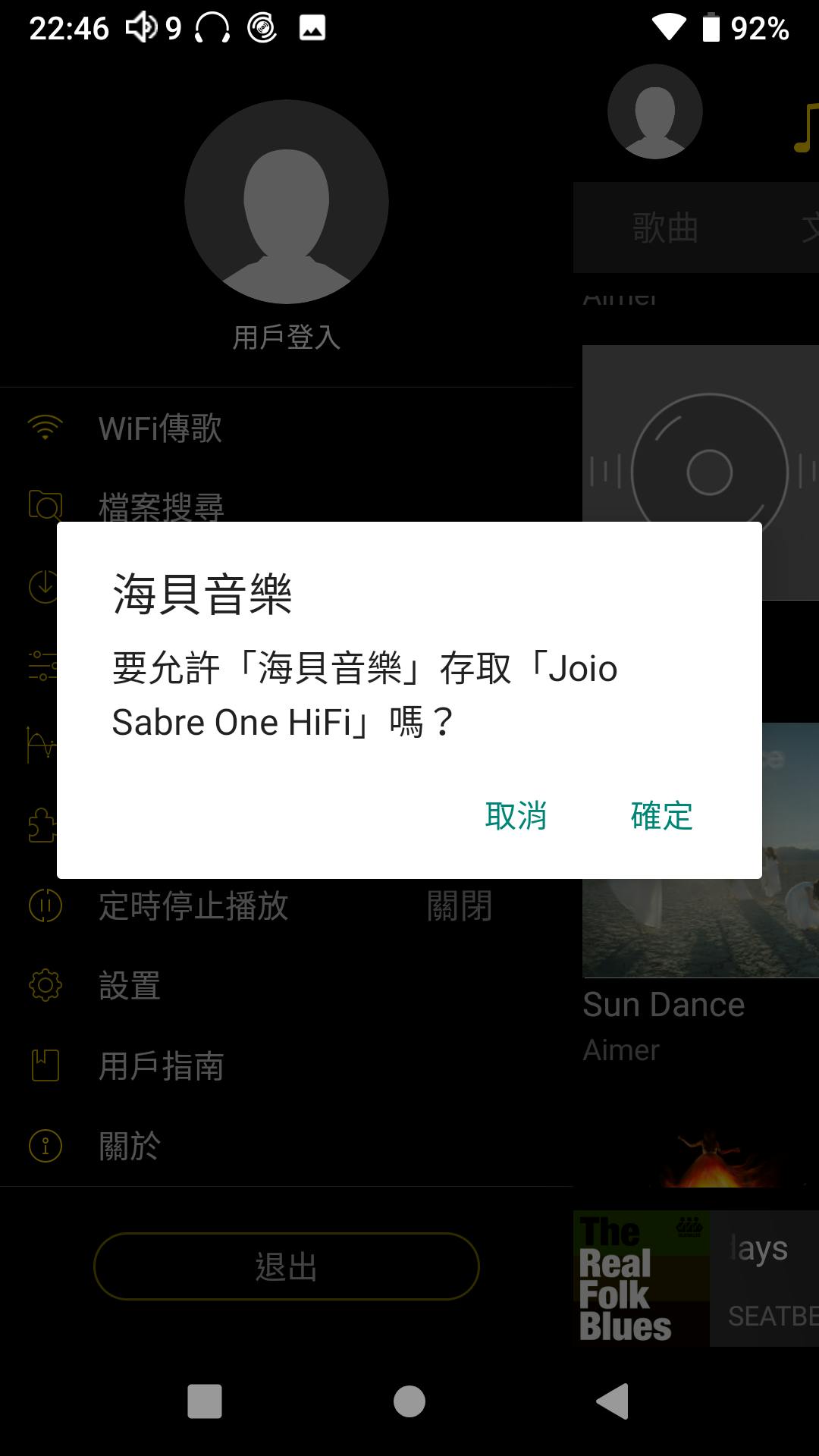

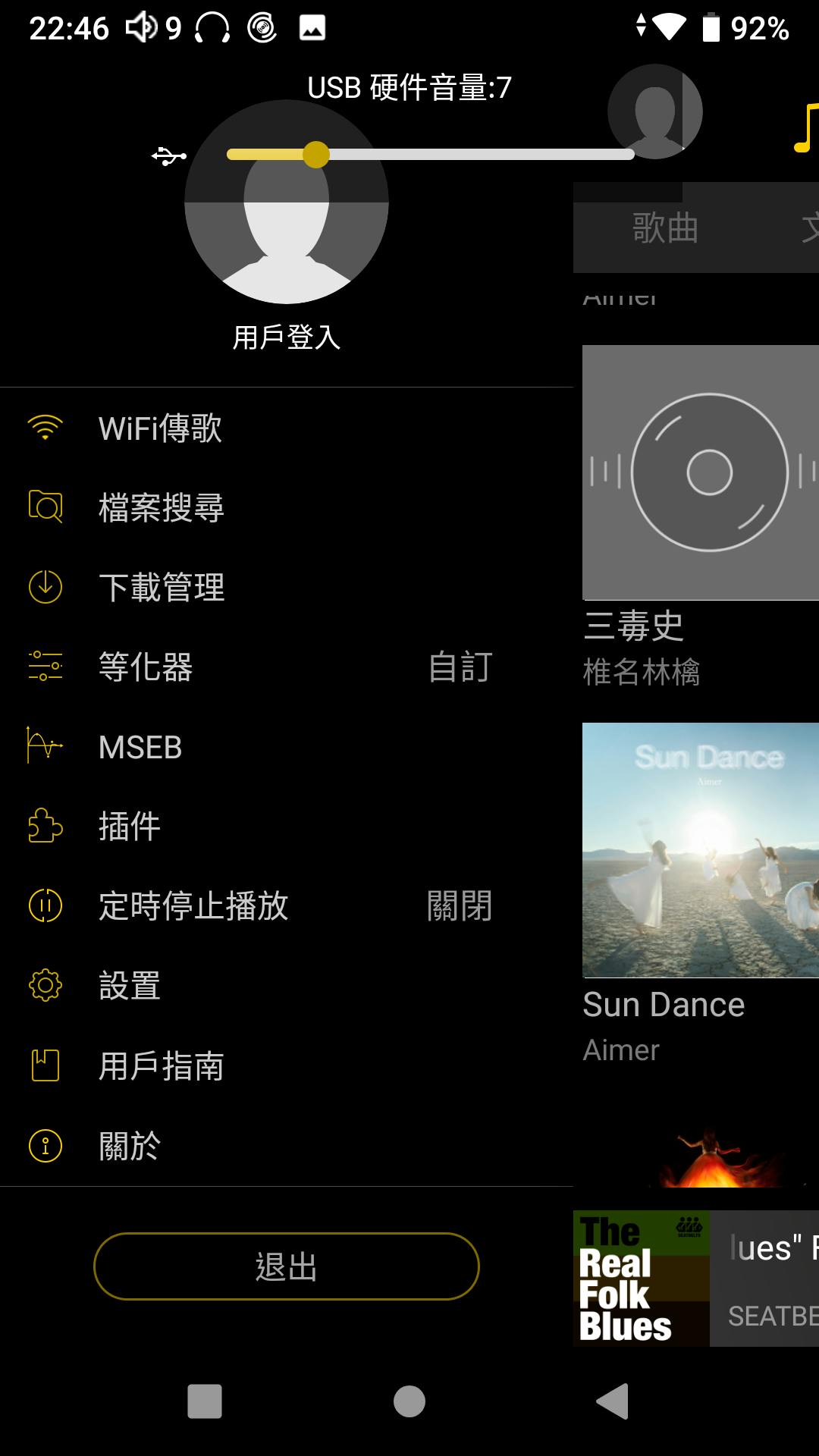

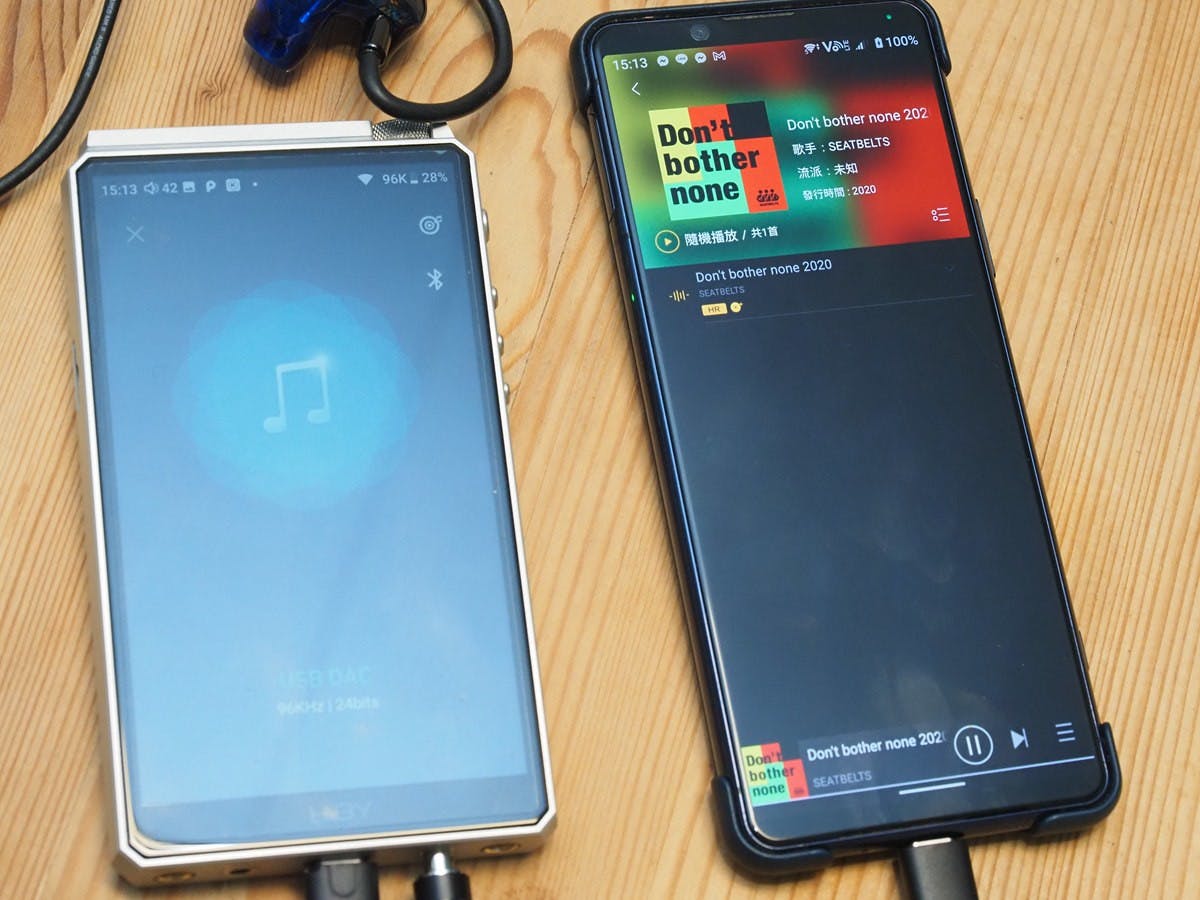

從筆者個人以 Android 手機進行測試,一但外接到外接音訊設備,若是使用依循 Google 標準音樂播放 API 的播放軟體(一般來說就是手機預設的音樂播放軟體),則在輸出時於 24bit 48kHz 以下的格式會強制轉化為 24bit 48kHz ,但如 24bit 96kHz 以上格式的音樂卻可正常輸出,至於 KKBOX 的 app 則是一率限制在 24bit 48kHz ,若要在 Android 透過外接音訊設備進行原生格式播放,則仍須仰賴具備 USB Bit-Perfect 功能的第三方音樂播放軟體如海貝音樂一類,同時要進行手動設定,對一般消費者就又顯得複雜。

檔案品質重要、能夠執行獨佔模式與 Bit-Perfect 重要、還是設備本身的音質重要?

雖然前面提了很多,不過從最根本的感官來說,到底是需要高品質的音檔,還是能夠以原生取樣率解碼播放重要,或是設備本身的音訊架構與聆聽的耳機與喇叭重要?雖然最理想的狀況是我全都要,但是如果在受到限制的情況之下,總是得做出抉擇。

先從檔案的素質說起,當年 CD 的規格會訂在 16bit 44.1kHz 是基於人耳理論上可聽到 20-20kHz 範圍的聲音為基礎而制定的,對於超出此範圍的頻率,從一般正常人的角度聽不太見,對聽力更好一些的人則是能夠"感覺到"更多的泛音。但如果從聽覺的密度而言,壓縮格式與無損壓縮/原始音質就會有差異了。

以一首採用常規原始 WAVE 格式的 16bit 44.1kHz 的音樂,一般的編碼流量約落在 1.4Mbps 左右,至於採用無損壓縮則會依照歌曲的複雜度不一,大致上會落在 600kbps 以上到 1Mbps 之間,然而有損壓縮格式就會是更低的 320kbps 以下,這也意味著自原始檔案一路破壞壓縮到 320kbpps ,至少有近 3/4 的資訊被消滅,又以 PCM 的特質而言,等同訊號曲線中間被大量的減少,回歸到聽感就是會覺得音樂的動態減少,且聲音與聲音的銜接變的破碎。

是否以獨佔模式搭配 Bit-Perfect 絕對重要,筆者則認為若全部只聆聽 CD 音質與破壞壓縮格式,就是個沒有比較沒有傷害的情況,因為破壞壓縮格式的本質還是以 CD 的取樣作為藍本進行壓縮,一般 SRC 預設值皆提供對 CD 充裕的流量,縱使透過 SRC 實際上的資訊並沒有因為 SRC 而被迫減少,唯獨由於輸入訊號需與其他應用程式共用,導致比較之下聲音像是蒙著一層紗。

但若對於聽力相當有把握,以獨佔模式搭配 Bit-Perfect 播放音樂的關鍵差異則是在於播放高解析音樂,因為若透過 SRC ,則會使得原本應有的更大資訊量與動態被迫在 SRC 後被刪減與聆聽 CD 音質無異,原本應有的泛音也會因此消失,但前提是使用者必須具備對應的設備與能夠感受到泛音的聽感,像是蘋果資深副總裁 Eddy Cue 就大方坦言他甚至聽不出壓縮與無損音質差別。

假設你真的有相當不錯的聽感,投資較好的聆聽設備可能還是最直接的選擇,從筆者的經驗,具一定水準的耳機有助聆聽音樂的細節與動態,同時縱使手機能支援無損檔案的佔模式搭配 Bit-Perfect 播放輸出,單純就聆聽的聽感仍不及以 SRC 模式搭配稍具水準的外接音效裝置,畢竟外接音效裝置相較手機內建有相對理想的電路隔離、更高品質的音響級元件與更充裕的驅動力,這些都會使耳機聽到的音樂變得更具層次、飽滿。

不過這裡指的動聽仍是聲音的形體,若外接較好的音訊設備但仍聆聽壓縮檔案,則在細聽之下會發現聲音的銜接仍相當破碎、細膩度也不太理想,只是由於表達的氛圍更為出色而不會在乍聽之下察覺,不過回過頭來,又有多少機會與心情能夠這麼仔細地聆聽細節,故若讓筆者選擇,筆者仍會優先提升如耳機、外接音訊設備的品質。

為何蘋果認為空間音訊是比起高音質更能引領音樂潮流的技術

最後不得不提的是蘋果在 Apple Music 改版將支援空間音訊技術放在提供高音質之前,其一當然是蘋果目前實質上還未搞定播放軟體的 SRC ,且多數人也分辨不出無損音質與壓縮音質的差異,無獨有偶的, Sony 也在推廣特質類似的 360 Reality Audio 技術。空間音訊技術的重要之處可說是打破立體聲、甚至是打破耳機先天的限制。

因為相較於揚聲器是在開放空間擺設,並藉由與空間中直射與反射的方式傳遞聲音,最終由人耳聽到並產生聲音的空間感,耳機則是直接將左聲道與右聲道的聲音傳遞到左耳與右耳內,但耳機的聽感就會出現無法像喇叭一樣左耳仍能聽到一部份右方聲音、右耳也可聽到一部分左耳聲音的效果。這也是不少音樂玩家認為揚聲器仍是比起耳機更具鑑賞力的關鍵。

但畢竟當前音樂格式多半以立體聲作為基準,但並不把耳機與楊聲器的差異性納入考量,一但以傳統的立體聲進行錄製就難以改變耳機聽感的先天限制;雖然以往可透過虛擬環繞技術使耳機模擬揚聲器的平面音場,不過畢竟是採用模擬方式,有時反而導致聲音的空間位置變得怪異。

無論是作為蘋果空間音訊技術基礎的 Dolby Atmos 或是 Sony 的 360 Reality Audio ,則是在後製的過程中,由音樂創作人針對聲音的空間加入定義,並透過模擬技術使對應的頻率在聽感能夠宛如位在立體空間一樣,不僅超越傳統虛擬環繞音效的平面音場,同時更因為是真實的空間定位敘述,也能聽見更貼近原始創作者所想表達的聽感。

這對於使用耳機聆聽音樂,能有助打破原本立體聲的播放定位方式,使得乍聽之下聲音能夠猶如使用揚聲器一般的立體層次,對使用者的聽感會比起提升音樂細節來的更直接,也更容易以一般大眾的聽感感受差異;當然空間音訊技術亦適用多聲道揚聲器系統,可預期藉由多聲道揚聲器系統與空間音訊的相輔相成,又能帶來比耳機更顯著的 3D 立體音訊。

結論

花了這麼大篇幅,其實只是想傳達對於不同使用者而言,是否一定要刻意追求音樂檔案品質、硬體或是技術是因人而異的,雖然經常可看到不同派別的消費族群互相嘲諷彼此所追求的技術或是特定硬體,但聽音樂終究回歸個人的類比體感,你聽得出差異不代表其他人也能聽出差異,你不在乎的地方不代表別人不在乎,只是想聽個音樂自己開心比甚麼都重要,也沒必要強迫別人得接受。

從上面一大串,筆者認為對於使用者最直接的差異會是在空間音訊的導入,其次是一定程度的聆聽終端設備(耳機或是揚聲器);再稍微進階一些就是自壓縮格式追求無損壓縮格式,同時適度的擴充外接音訊設備取代設備內建;到了聽感非常強且又很重視追求極致的玩家,則才有進一步對於高音質檔案、 Bit-Perfect 等的需求。

不過筆者還是要說,高階手機廢掉耳機孔對於有聆聽音樂需求的用戶真的是相當錯誤的決策,再怎麼說當前同等音質的無線耳機價格仍高於有線耳機,若不論音質,如無線技術的干擾、延遲,電池續航力等等都使得聽音樂這件事情變得麻煩,若還要額外搭配轉換線轉成 3.5mm 輸出也極為不便,就筆者目前的情況,工作期間幾乎音樂不離身,但比起專注聆聽細節,筆者認為在這種情境只要有一定品質的表現即可,追求更好音質已是下班後的享受。