適逢2025年上半年就有許多話題遊戲新作即將推出,也是升級電腦的好時機;筆者向來是偏好mini-ITX系統的,不過隨著近期PC硬體生態變化,顯示卡散熱器厚度動輒2.5槽以上,加上緊湊設計的ITX機殼限制較多,考慮到組裝的難易度、系統效能等條件,筆者決定以較為小型的mATX機殼組裝一套中高階的遊戲系統。

以筆者的設定,這套系統將選擇中偏高階的硬體,體積不用縮到極限但也不要太巨大,能夠有穩定且充裕的散熱,但機殼也不打算花費過高的成本,希望能控制在3,000元以內;其次的考量是由於新一代顯示卡陸續使用PCIe Gen 5通道,為了避免PCIe Gen 5排線品質的影響與偏高的價格,還有避免使用PCIe Gen 4造成性能無法最大化,筆者傾向選擇不使用PCIe排線的機殼設計。

以這些條件,筆者第一個想到的是許久前曾裝機過的Cooler Master NR200,不過NR200經典款缺乏前置USB Type-C,NR200 V2的顯示卡僅能透過排線轉向安裝,其它設計要不是限制240水冷、風冷散熱器限高導致只能選擇下吹散熱器,否則就是顯示卡支援長度或是厚度尷尬;考慮到筆者的系統多半由手邊閒置的零組件組成,最終筆者索性把目標轉向較為緊湊設計的m-ATX尺寸機殼。

一開始筆者先想到的是華碩Prime AP201,先前幫朋友裝機的時候留下還不錯的印象,空間充裕、也能搭配360水冷,質感雖比較一般,至少以價格而言是可接受了,但總覺得還是稍微大了一些;最後看了一輪看到聯力與知名SFF機殼品牌DAN CASE合作的平價機殼A3-mATX,標準板的塑膠面板除了質感不好也無開孔設計,若要電源供應器安裝在最前方就只能從機殼內部吸氣,但如此一來風道就不太合理,電源裝載於側邊又要考慮是否會影響顯示卡。

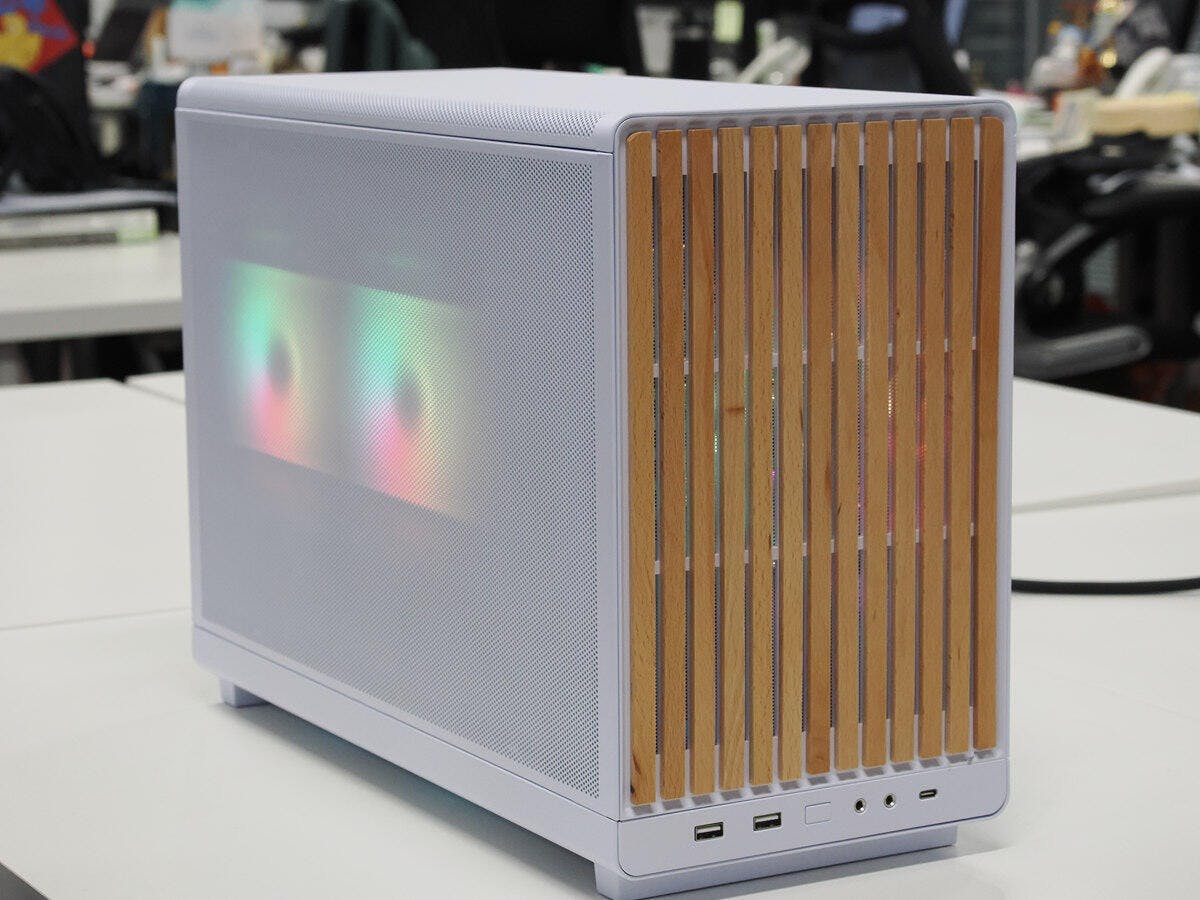

聯力後續再推出A3-mATX採用柵欄木條面板的版本,正面具備網狀開孔,如此一來就不用在前置電源時將進風朝內,同時官方的照片又會令人聯想到Fractal Design的North,雖然價格比標準板高了500元,但最後筆者就決定選擇A3-mATX的木面板版本進行組裝。話雖然此,即便A3-mATX是DAN CASE合作設計,不過不到3,000元的價格還是反應在細節質感與密合度,但至少整體還是賞心悅目,只能說Fractal Design沒出ITX版的North還是可惜了。

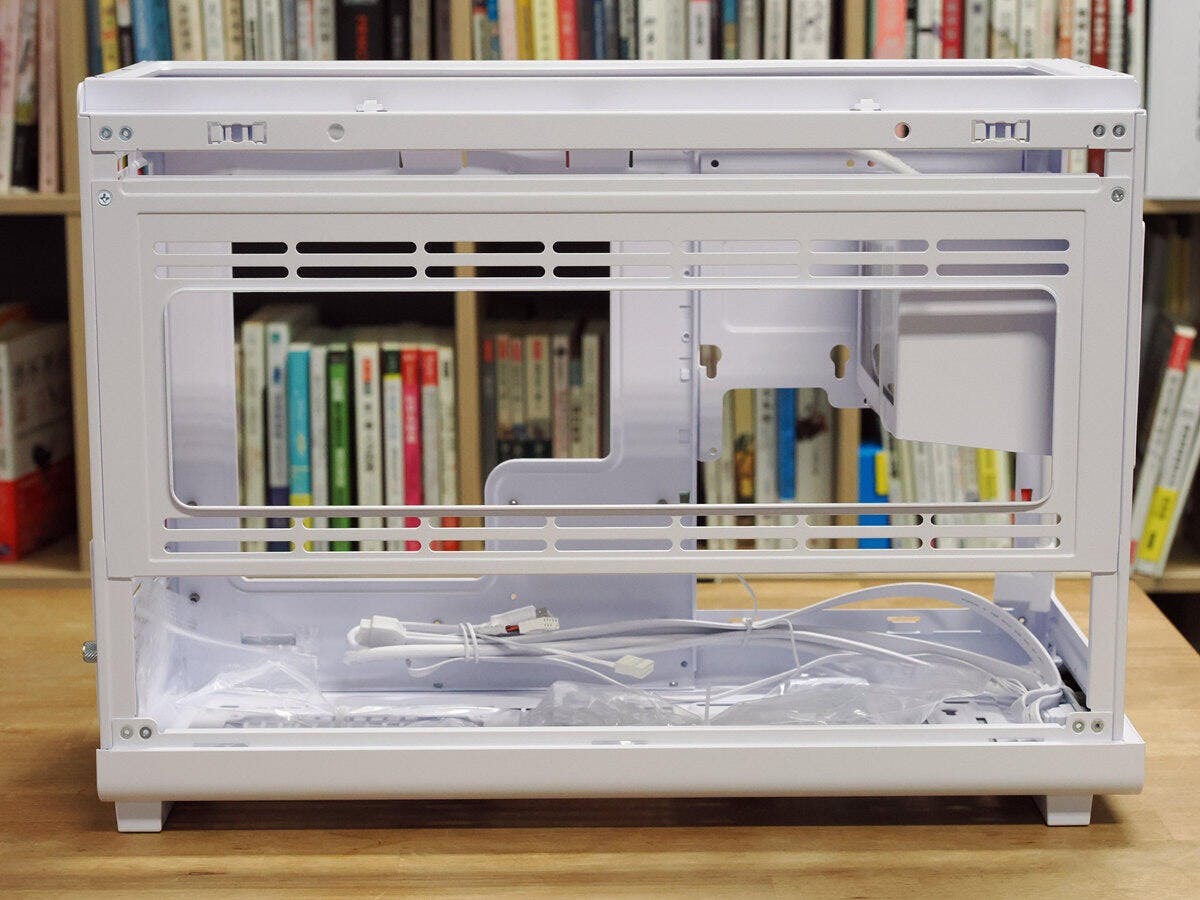

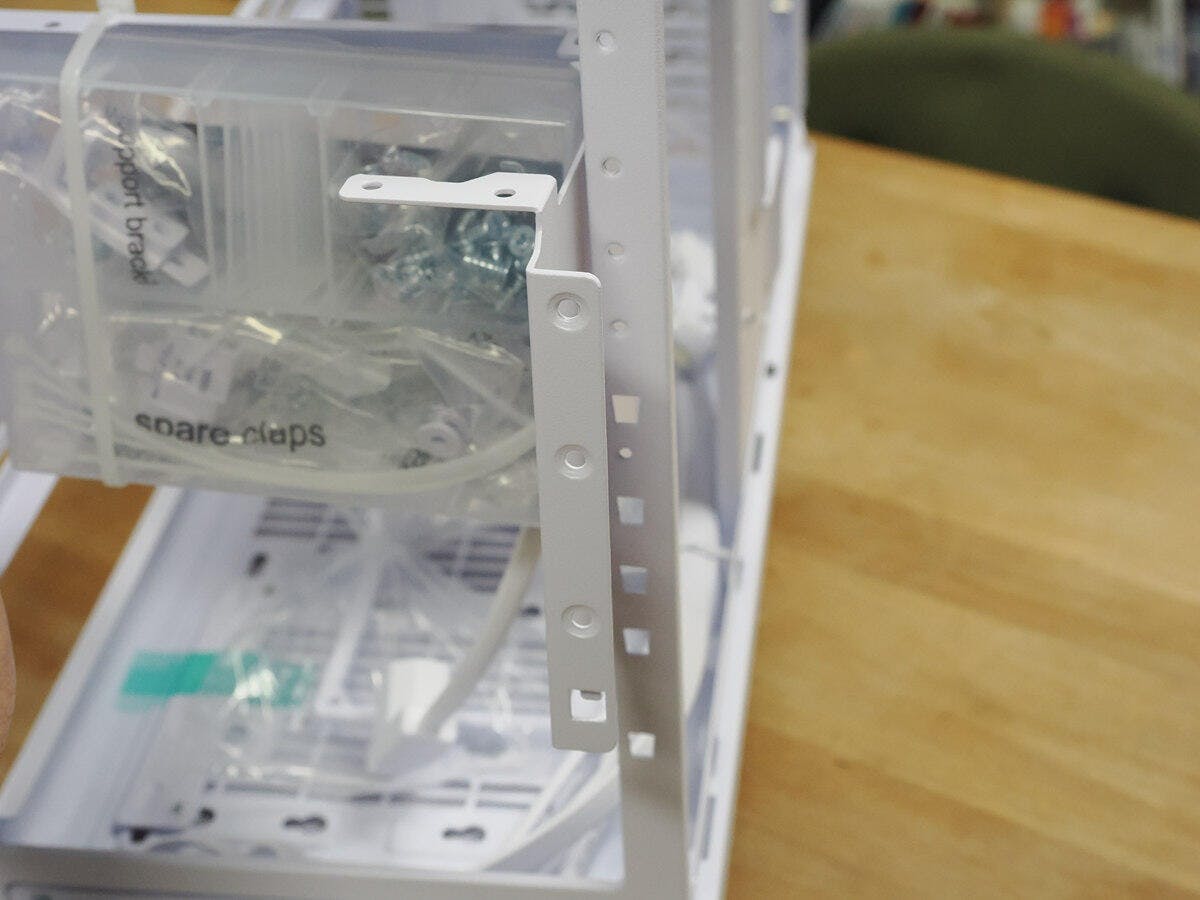

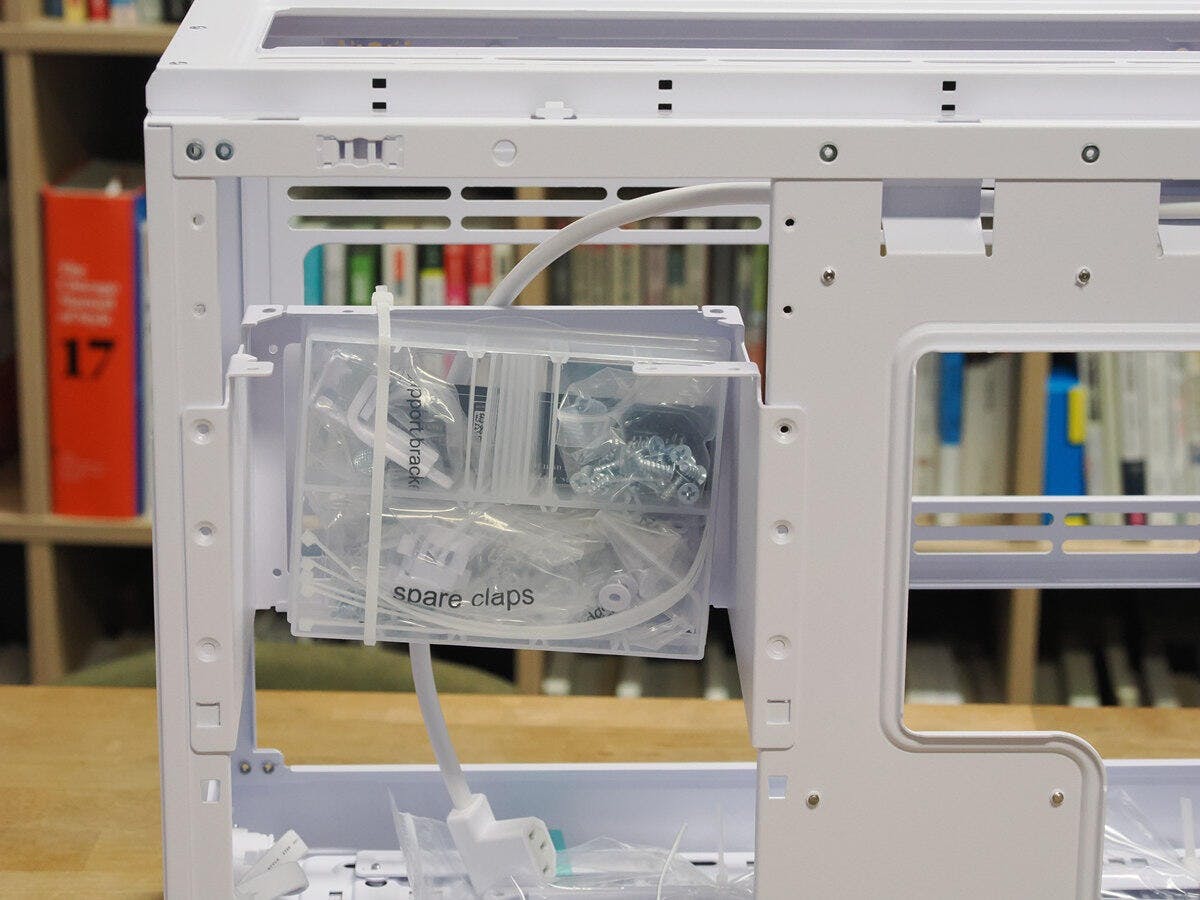

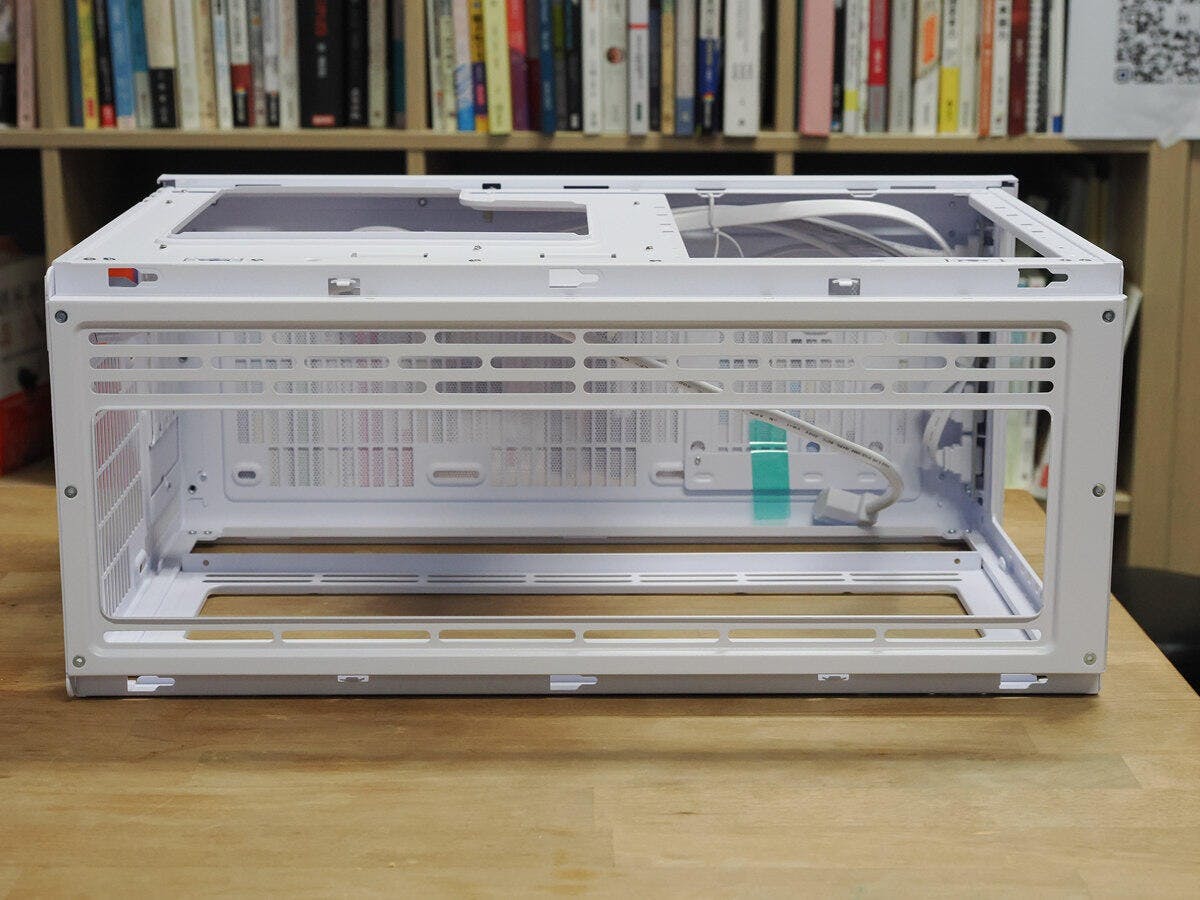

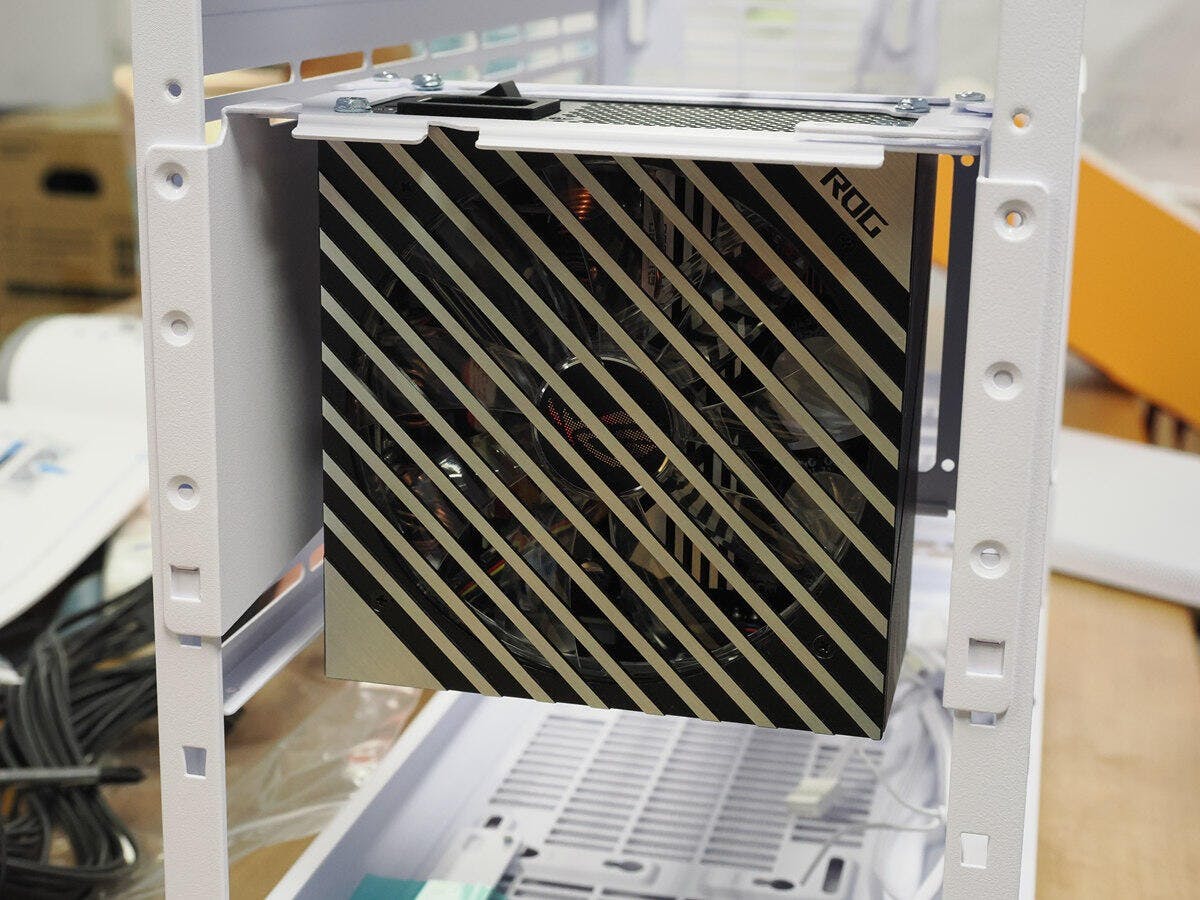

聯力A3-mATX的設計概念是把電源供應器的位置向前挪動,使機殼的高度不像傳統mATX那麼高,並藉由現在主流顯示卡多半較長的趨勢控制整個機殼的長度,同時電源可選擇安裝在正面或側面,皆可提供獨立的風道,還相容標準ATX電源、SFX與SFX-L電源,內部也預留可配置2.5吋SSD的位置,頂部與側面可安裝360水冷(不過280水冷僅限側掛),扣除烤漆的選色等主觀感覺還有一部分拼接細節較差以外,電源無法利用背走線或護蓋藏線是比較可惜的。

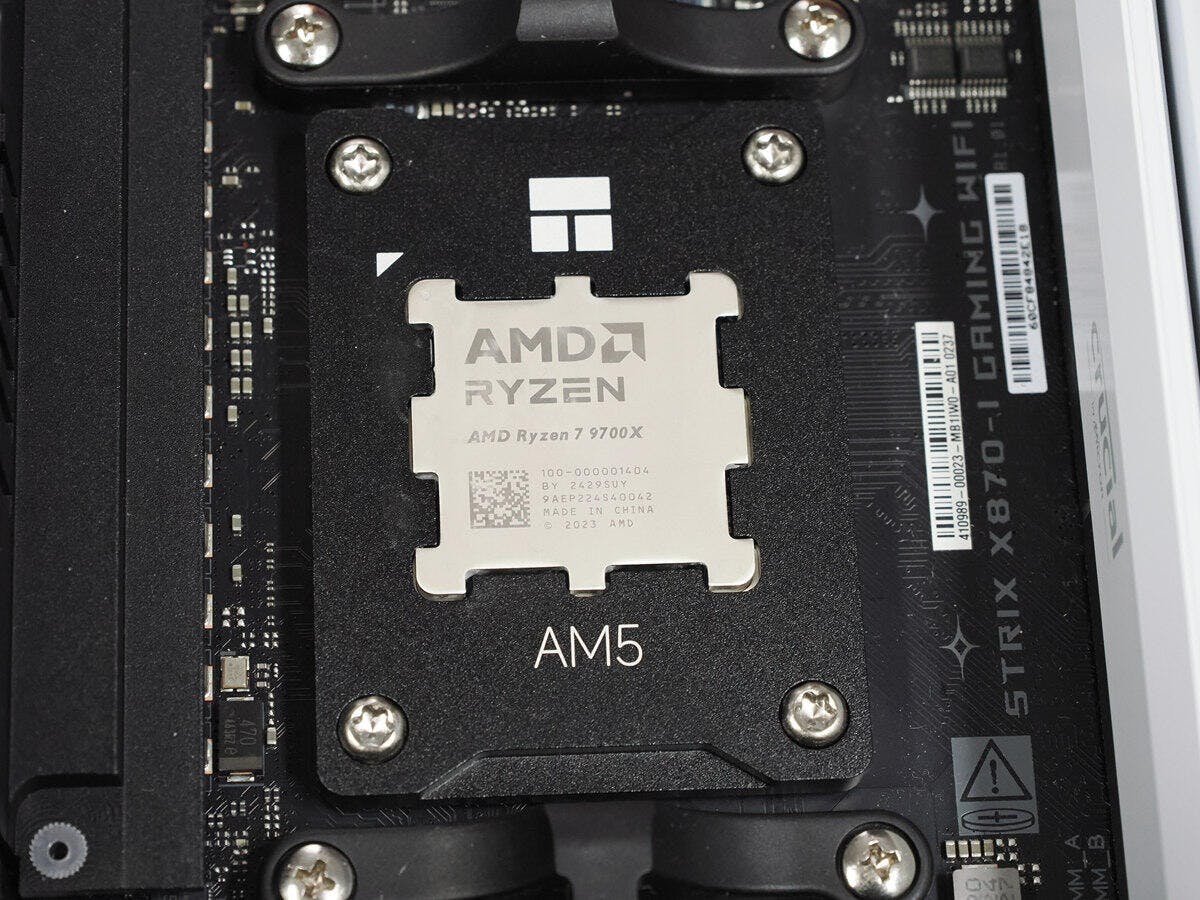

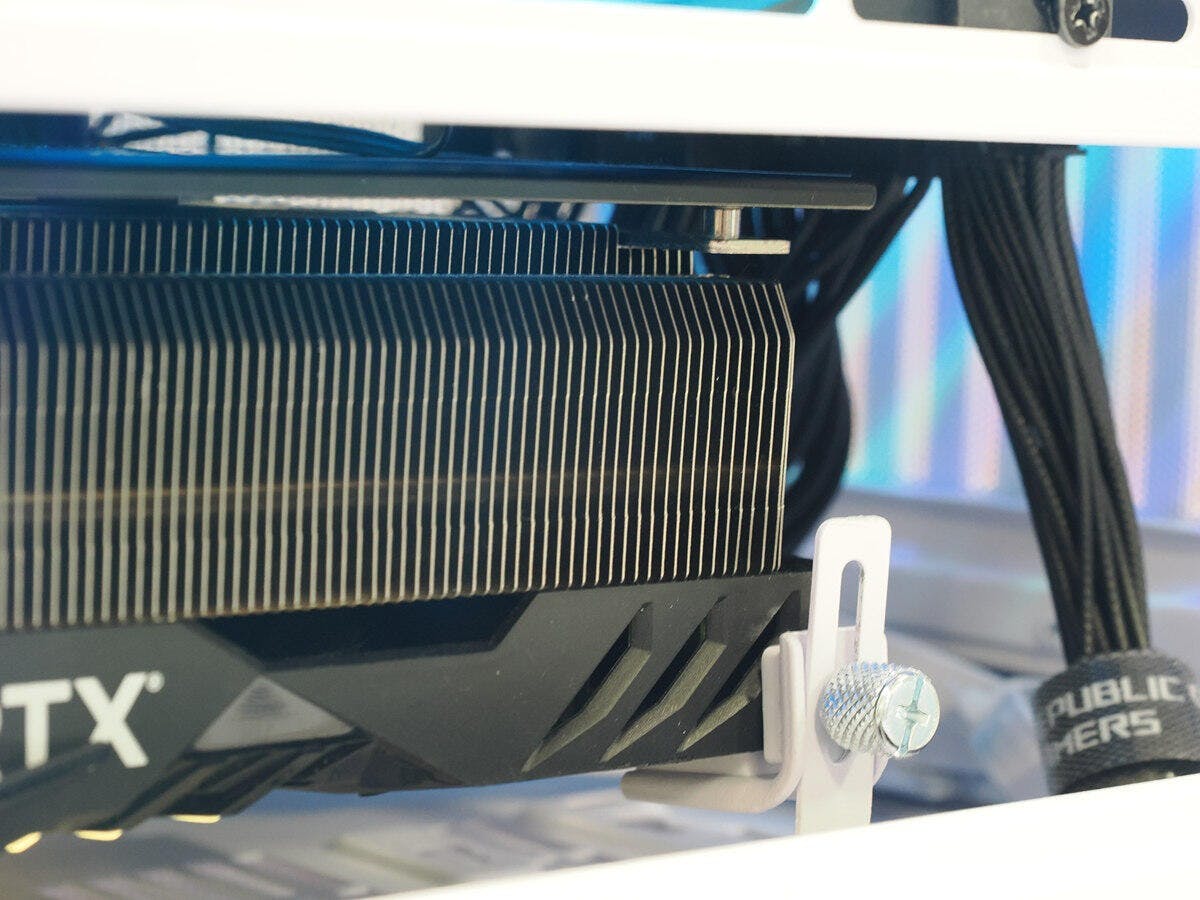

零組件部分,筆者選擇經濟實惠的AMD Ryzen 7 9700X,設定搭配360水冷或是高階風冷,至於搭配的零組件則是使用筆者手邊可取得的資源,故主機板選擇mini-ITX的華碩ROG Strix X870-I GAMING WIFI,實際上會建議選擇B850的mATX主機板;顯示卡筆者預設搭配NVIDIA中階卡,預估是Geforce RTX 5070,不過由於還未上市,故筆者先用GeForce RTX 4070 Ti替代進行裝機;另外為了協助主機板零散元件與SSD散熱,筆者會在側面加裝兩個140風扇。

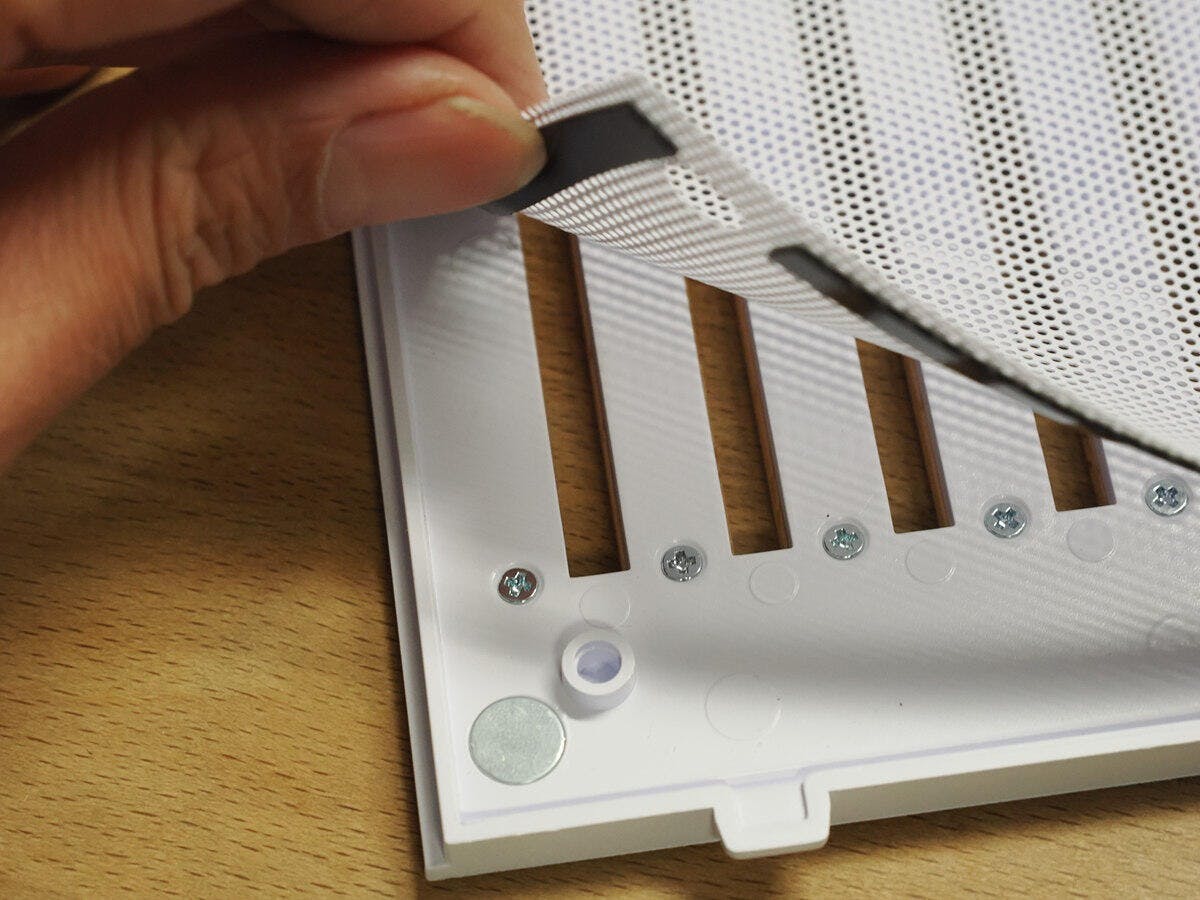

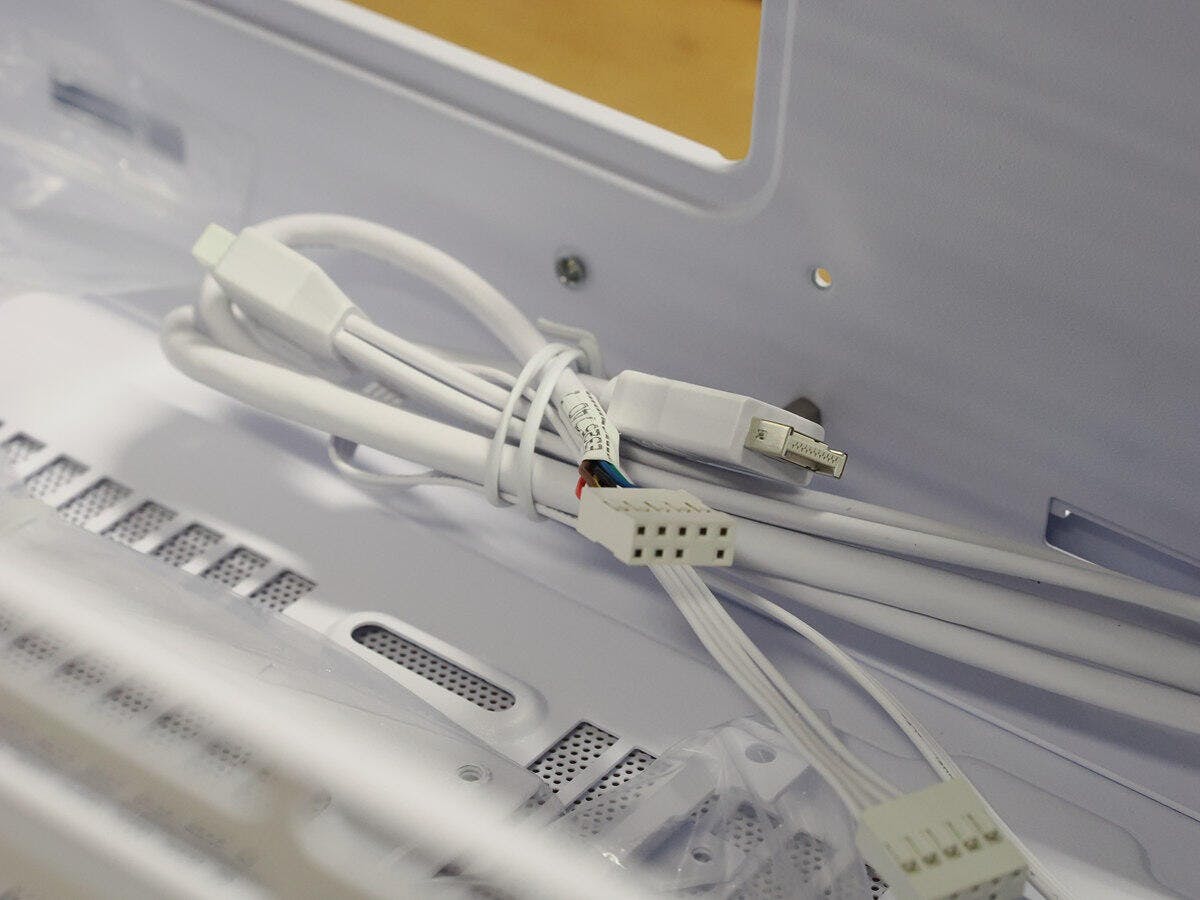

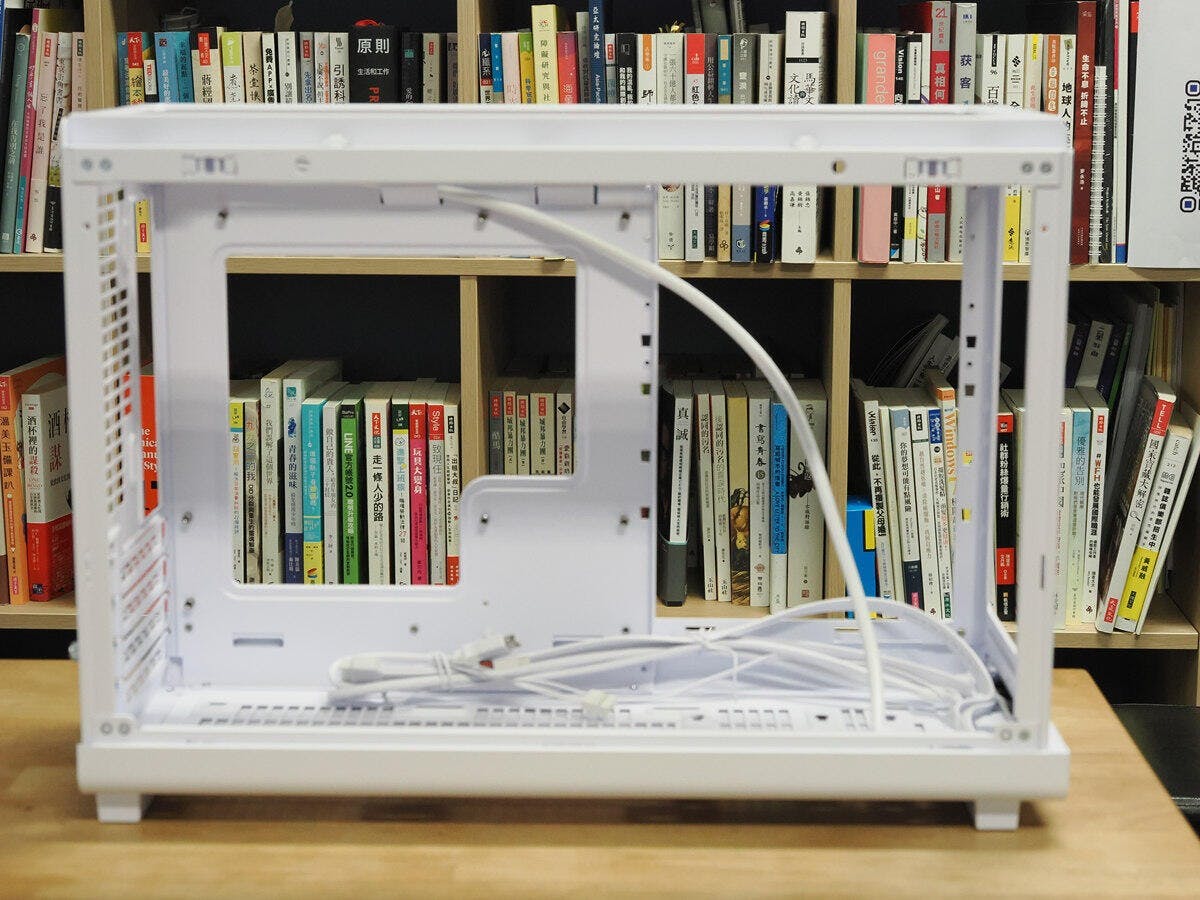

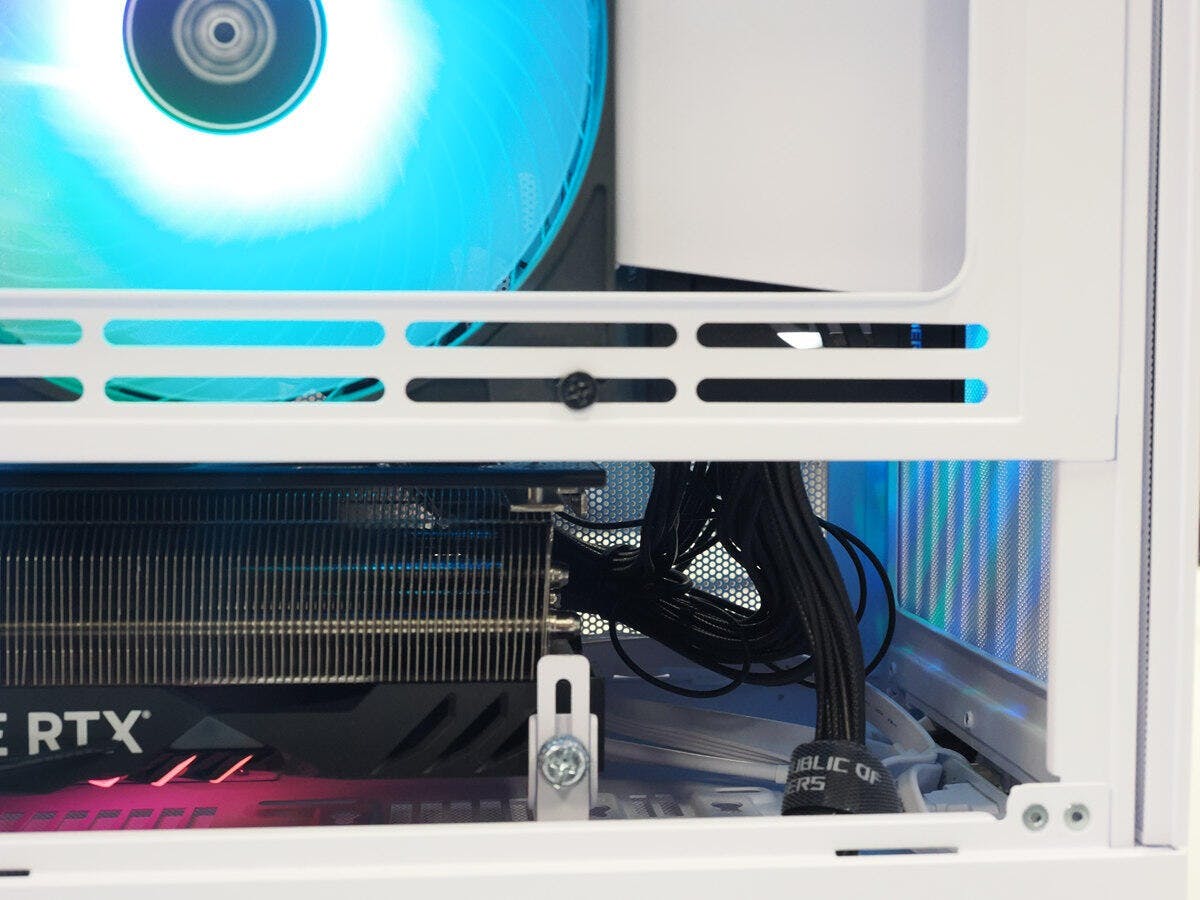

也許是先前多半是組裝比較緊湊的機殼,在空間較充裕的A3-mATX安裝零組件的複雜度不高,不過比較可惜的是A3-mATX的頂蓋無法獨立卸除,如筆者使用的水冷散熱器的風扇整線以及ITX主機板的CPU供電、風扇、RGB等位於PCB上緣的線材都要在安裝水冷前事先裝好,否則一旦安裝水冷就相當難調整;此外若搭配360水冷,水冷管的走向也需要留意,筆者最後選擇水冷排的冷管位置位於後方,並將水冷管沿著水冷頭繞半圈。

以筆者的A3-mATX組裝示範,由於使用的是mini-ITX主機板,相較mATX主機板寬度更少,同時搭配的是SFX-L電源,能夠在主機板與電源之間擠出更多空間整線,倘若使用mATX主機板與ATX電源,整線的空間就會更緊湊一些;另外由於A3-mATX提供正面與側面兩種電源供應器的安裝,故相較類似設計的華碩Prime AP201少了可背面整線的空間,不過畢竟是側面網版設計,大致上不會明顯看到。

另外,A3-mATX內部還有幾種組件配置方式,其中水冷排除了可安裝在頂部也能安裝在側架,尤其若要使用280水冷就僅能安裝在側架,但也因為干涉問題需要將電源供應器改放置在側面(另外若要在側面裝3個12公分也同樣需將電源側裝),此時筆者會建議搭配長度較短的SFX電源,否則即便是筆者使用的SFX-L電源也較容易與偏長的顯示卡發生干涉。

從筆者此次安裝的狀況,應該會與同樣可安裝360水冷且緊湊的華碩的PRIME AP201很類似,更便宜的PRIME AP201網孔板還多了後方預載的風扇,而A3-mATX則沒有付任何的風扇,不過PRIME AP201的電源僅有一種安裝方式,同時33L的大小也大於A3-mATX,同時A3-mATX還多了側面的風扇掛架可彈性的提升散熱能力,要怎麼取捨就看使用者對於內部的空間配置是否有特殊需求。

筆者也進一步解釋一下挑選產品規格配置的邏輯,處理器筆者個人認為在多數的遊戲下Core 7或Ryzen 7這一類8個性能核心的處理器大致上就游刃有餘,而且價格也相對適中,以目前處理器在整體遊戲的體驗影響,筆者寧可把價差投資到其它能提升使用體驗的組件,諸如記憶體、SSD或把顯示卡再向上提升一個等級。

主機板會選擇M-ATX而非ATX的原因則在於除非挑選最高規的晶片組,否則中高階晶片提供的通道數量以M-ATX主機板的格局多半能夠發揮到滿,畢竟現在主機板的配置設計,ATX相較M-ATX的優勢在於「可能」可以容納較多的M.2插槽,但原本中高階主機板晶片的I/O就會相對精簡,同時主機板也是一分錢一分貨,如果沒有買到各品牌高階產品線,選擇價格相近的M-ATX與ATX主機板上的通道格局也不太會有明顯的差別。

既然都選了M-ATX主機板,自然也沒有一定要選ATX機殼的理由,在眾多M-ATX機殼筆者會選擇A3-mATX機殼的原因主要還是在於希望系統不要太過佔據空間,還有從3,000元價位中選擇設計感較佳、不要是玻璃透側的機殼;玻璃透側雖然絢麗但也有耐熱玻璃在搬動還有長期高溫環境使用的風險,加上緊湊型機殼通常不太有充裕的整線空間,整的不好看自己看了也會覺得心煩,選擇金屬網孔設計的機殼野比較省事。

依據以上的挑選邏輯,筆者會選擇Core Ultra 7(但目前台灣未有非K版...)搭配B860主機板,或Ryzen 7 9700X3D搭配B850主機板,搭配DDR5 6000 16GB x 2記憶體(約3,500元),SSD選擇PCIe Gen 4的高階2TB(約4,500元,或一條高性能1TB搭配一條DRAM-Less 1TB),360水冷選擇較為入門等級(約3,000元)或索性選擇高階風冷(約2,000元),電源供應器選擇具ATX 3.0或以上規格的750W金牌電源(約3,500元),顯示卡預估為GeForce RTX 5070等級(預估2.2萬元),大約為近6萬價位。