虎嗅注:本文原載於英文網站Wait But Why,文章內容來自原文作者Tim Urban的兩篇文章:《The AI Revolution: Road to Superintelligence》和《The AI Revolution: Our Immortality or Extinction》。文章由知乎@謝熊貓君 翻譯。由於篇幅較長,文章分為上下兩篇編發。

本文是上篇,主要從三個層面依次遞進論述:1.歷史會呈指數發展,人工智能對歷史的改變會很快到來。2.人工智能是什麼,現在的人工智能發展水平如何。3.我們可以按照怎樣的軌跡發展人工智能。

當人工智能發展到人類腦殘水平時,他就可以自我發展了,並在很短的時間內發生——智能爆炸,超過人類水平。那時,就像人類重新定義了動物一樣,人工智能將會重新定義人類。那麼這個如上帝般強大的存在,會仁慈的對待他的“父母”——人類嗎?更驚悚的內容我們會在下篇進行討論。

我們正站在變革的邊緣,而這次變革將和人類的出現一般意義重大– Vernor Vinge

如果你站在這裡,你會是什麼感覺?看上去非常刺激吧?但是你要記住,當你真的站在時間的圖表中的時候,你是看不到曲線的右邊的,因為你是看不到未來的。所以你真實的感覺大概是這樣的:稀鬆平常。

遙遠的未來——就在眼前

想像一下坐時間機器回到1750年的地球,那個時代沒有電,暢通通訊基本靠吼,交通主要靠動物拉著跑。你在那個時代邀請了一個叫老王的人到2015年來玩,順便看看他對“未來”有什麼感受。我們可能沒有辦法了解1750年的老王內心的感受——金屬鐵殼在寬敞的公路上飛馳,和太平洋另一頭的人聊天,看幾千公里外正在發生進行的體育比賽,觀看一場發生於半個世紀前的演唱會,從口袋裡掏出一個黑色長方形工具把眼前發生的事情記錄下來,生成一個地圖然後地圖上有個藍點告訴你現在的位置,一邊看著地球另一邊的人的臉一邊聊天,以及其它各種各樣的黑科技。別忘了,你還沒跟他解釋互聯網、國際空間站、大型強子對撞機、核武器以及相對論。

這時候的老王會是什麼體驗?驚訝、震驚、腦洞大開這些詞都太溫順了,我覺得老王很可能直接被嚇尿了。

但是,老王也回到了250年前的1500年,想邀請生活在1500年的小李到1750年被嚇尿。小李可能會被250年後的很多東西震驚,但是至少他不會被嚇尿。同樣是250來年的時間,1750和2015年的差別,比1500年和1750年的差別,要大得多了。

所以說,對於1750年的老王來說,要把人嚇尿,他需要回到更古老的過去——比如回到公元前12000年,第一次農業革命之前。那個時候還沒有城市,也還沒有文明。一個來自狩獵採集時代的人類,只是當時眾多物種中的一個罷了,來自那個時代的小趙看到1750年龐大的人類帝國,可以航行於海洋上的巨艦,居住在“室內”,無數的收藏品,神奇的知識和發現——他很有可能被嚇尿。

所以,一個人去到未來,並且被嚇尿,他們需要滿足一個“嚇尿單位”。滿足嚇尿單位所需的年代間隔是不一樣的。在狩獵採集時代滿足一個嚇尿單位需要超過十萬年,而工業革命後一個嚇尿單位只要兩百多年就能滿足。

未來學家Ray Kurzweil把這種人類的加速發展稱作加速回報定律(Law of Accelerating Returns)。之所以會發生這種規律,是因為一個更加發達的社會,能夠繼續發展的能力也更強,發展的速度也更快——這本就是更加發達的一個標準。19世紀的人們比15世紀的人們懂得多得多,所以19世紀的人發展起來的速度自然比15世紀的人更快。

進步越來越大,發生的越來越快,也就是說我們的未來會很有趣對吧?

未來學家Kurzweil認為整個20世紀100年的進步,按照2000年的速度只要20年就能達成——2000年的發展速度是20世紀平均發展速度的5倍。他認為2000年開始只要花14年就能達成整個20世紀一百年的進步,而之後2014年開始只要花7年(2021年),就能達到又一個20世紀一百年的進步。幾十年之後,我們每年都能達成好幾次相當於整個20世紀的發展,再往後,說不定每個月都能達成一次。按照加速回報定,Kurzweil認為人類在21世紀的進步將是20世紀的1000倍。

如果Kurzweil等人的想法是正確的,那2030年的世界可能就能把我們嚇尿了—— 下一個嚇尿單位可能只需要十幾年,而2050年的世界會變得面目全非。你可能覺得2050年的世界會變得面目全非這句話很可笑,但是這不是科幻,而是比你我聰明很多的科學家們相信的,而且從歷史來看,也是邏輯上可以預測的。

那麼為什麼你會覺得“2050年的世界會變得面目全非” 這句話很可笑呢?有三個原因讓你質疑對於未來的預測:

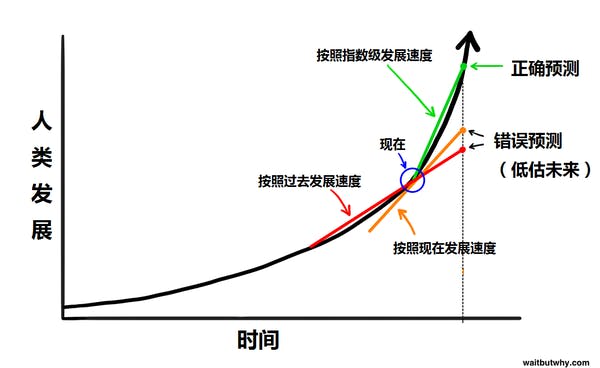

1.我們對於歷史的思考是線性的。

當我們考慮未來35年的變化時,我們參照的是過去35年發生的事情。當我們考慮21世紀能產生的變化的時候,我們參考的是20世紀發生的變化。這就好像1750年的老王覺得1500年的小李在1750年能被嚇尿一樣。線性思考是本能的,但是考慮未來的時候我們應該指數地思考。一個聰明人不會把過去35年的發展作為未來35年的參考,而是會看到當下的發展速度,這樣預測的會更準確一點。當然這樣還是不夠準確,想要更準確,你要想像發展的速度會越來越快。

2.近期的歷史很可能對人產生誤導。

首先,即使是坡度很高的指數曲線,只要你截取的部分夠短,看起來也是很線性的,就好像你截取圓周的很小一塊,看上去就是和直線差不多。其次,指數增長不是平滑統一的,發展常常遵循S曲線。S曲線發生在新範式傳遍世界的時候,S曲線分三部分:

如果你只看近期的歷史,你很可能看到的是S曲線的某一部分,而這部分可能不能說明發展究竟有多快速。1995-2007年是互聯網爆炸發展的時候,微軟、谷歌、臉書進入了公眾視野,伴隨著的是社交網絡、手機的出現和普及、智能手機的出現和普及,這一段時間就是S曲線的快速增長期。2008-2015年發展沒那麼迅速,至少在技術領域是這樣的。如果按照過去幾年的發展速度來估計當下的發展速度,可能會錯得離譜,因為很有可能下一個快速增長期正在萌芽。

3.個人經驗使得我們對於未來預期過於死板。

我們通過自身的經驗來產生世界觀,而經驗把發展的速度烙印在了我們腦中——“發展就是這麼個速度的。”我們還會受限於自己的想像力,因為想像力通過過去的經驗來組成對未來的預測——但是我們知道的東西是不足以幫助我們預測未來的。當我們聽到一個和我們經驗相違背的對於未來的預測時,我們就會覺得這個預測偏了。如果我現在跟你說你可以活到150歲,250歲,甚至會永生,你是不是覺得我在扯淡——“自古以來,所有人都是會死的。”是的,過去從來沒有人永生過,但是飛機發明之前也沒有人坐過飛機呀。

接下來的內容,你可能一邊讀一邊心裡“呵呵”,而且這些內容可能真的是錯的。但是如果我們是真的從歷史規律來進行邏輯思考的,我們的結論就應該是未來的幾十年將發生比我們預期的多得多得多得多的變化。同樣的邏輯也表明,如果人類這個地球上最發達的物種能夠越走越快,總有一天,他們會邁出徹底改變“人類是什麼”這一觀點的一大步,就好像自然進化不不斷朝著智能邁步,並且最終邁出一大步產生了人類,從而完全改變了其它所有生物的命運。如果你留心一下近來的科技進步的話,你會發現,到處都暗示著我們對於生命的認知將要被接下來的發展而徹底改變。

通往超級智能之路

人工智能是什麼?

如果你一直以來把人工智能(AI)當做科幻小說,但是近來卻不但聽到很多正經人嚴肅的討論這個問題,你可能也會困惑。這種困惑是有原因的:

1.我們總是把人工智能和電影想到一起。

星球大戰、終結者、2001:太空漫遊等等。電影是虛構的,那些電影角色也是虛構的,所以我們總是覺得人工智能缺乏真實感。

2.人工智能是個很寬泛的話題。

從手機上的計算器到無人駕駛汽車,到未來可能改變世界的重大變革,人工智能可以用來描述很多東西,所以人們會有疑惑。

3.我們日常生活中已經每天都在使用人工智能了,只是我們沒意識到而已。

John McCarthy,在1956年最早使用了人工智能(Artificial Intelligence)這個詞。他總是抱怨“一旦一樣東西用人工智能實現了,人們就不再叫它人工智能了。”

因為這種效應,所以人工智能聽起來總讓人覺得是未來的神秘存在,而不是身邊已經存在的現實。同時,這種效應也讓人們覺得人工智能是一個從未被實現過的流行理念。Kurzweil提到經常有人說人工智能在80年代就被遺棄了,這種說法就好像“互聯網已經在21世紀初互聯網泡沫爆炸時死去了”一般滑稽。

所以,讓我們從頭開始。

首先,不要一提到人工智能就想著機器人。

機器人只是人工智能的容器,機器人有時候是人形,有時候不是,但是人工智能自身只是機器人體內的電腦。人工智能是大腦的話,機器人就是身體——而且這個身體不一定是必需的。比如說Siri背後的軟件和數據是人工智能,Siri說話的聲音是這個人工智能的人格化體現,但是Siri本身並沒有機器人這個組成部分。

其次,你可能聽過“奇點”或者“技術奇點”這種說法。

這種說法在數學上用來描述類似漸進的情況,這種情況下通常的規律就不適用了。這種說法同樣被用在物理上來描述無限小的高密度黑洞,同樣是通常的規律不適用的情況。Kurzweil則把奇點定義為加速回報定律達到了極限,技術進步以近乎無限的速度發展,而奇點之後我們將在一個完全不同的世界生活的。但是當下的很多思考人工智能的人已經不再用奇點這個說法了,而且這種說法很容易把人弄混,所以本文也盡量少用。

最後,人工智能的概念很寬,所以人工智能也分很多種,我們按照人工智能的實力將其分成三大類。

弱人工智能Artificial Narrow Intelligence (ANI):弱人工智能是擅長於單個方面的人工智能。比如有能戰勝象棋世界冠軍的人工智能,但是它只會下象棋,你要問它怎樣更好地在硬盤上儲存數據,它就不知道怎麼回答你了。

強人工智能Artificial General Intelligence (AGI):人類級別的人工智能。強人工智能是指在各方面都能和人類比肩的人工智能,人類能幹的腦力活它都能幹。創造強人工智能比創造弱人工智能難得多,我們現在還做不到。Linda Gottfredson教授把智能定義為“一種寬泛的心理能力,能夠進行思考、計劃、解決問題、抽象思維、理解複雜理念、快速學習和從經驗中學習等操作。”強人工智能在進行這些操作時應該和人類一樣得心應手。

超人工智能Artificial Superintelligence (ASI):牛津哲學家,知名人工智能思想家Nick Bostrom把超級智能定義為“在幾乎所有領域都比最聰明的人類大腦都聰明很多,包括科學創新、通識和社交技能。 ”超人工智能可以是各方面都比人類強一點,也可以是各方面都比人類強萬億倍的。超人工智能也正是為什麼人工智能這個話題這麼火熱的緣故,同樣也是為什麼永生和滅絕這兩個詞會在本文中多次出現。

現在,人類已經掌握了弱人工智能。其實弱人工智能無處不在,人工智能革命是從弱人工智能,通過強人工智能,最終到達超人工智能的旅途。這段旅途中人類可能會生還下來,可能不會,但是無論如何,世界將變得完全不一樣。

讓我們來看看這個領域的思想家對於這個旅途是怎麼看的,以及為什麼人工智能革命可能比你想的要近得多。

我們現在的位置——充滿了弱人工智能的世界

弱人工智能是在特定領域等同或者超過人類智能/效率的機器智能,一些常見的例子:

● 汽車上有很多的弱人工智能係統,從控制防抱死系統的電腦,到控制汽油注入參數的電腦。谷歌正在測試的無人駕駛車,就包括了很多弱人工智能,這些弱人工智能能夠感知周圍環境並作出反應。

● 你的手機也充滿了弱人工智能係統。當你用地圖軟件導航,接受音樂電台推薦,查詢明天的天氣,和Siri聊天,以及其它很多很多應用,其實都是弱人工智能。

● 垃圾郵件過濾器是一種經典的弱人工智能——它一開始就加載了很多識別垃圾郵件的智能,並且它會學習並且根據你的使用而獲得經驗。

● 智能室溫調節也是一樣,它能根據你的日常習慣來智能調節。

● 你在上網時候出現的各種其它電商網站的產品推薦,還有社交網站的好友推薦,這些都是弱人工智能的組成的,弱人工智能聯網互相溝通,利用你的信息來進行推薦。網購時出現的“買這個商品的人還購買了”推薦,其實就是收集數百萬用戶行為然後產生信息來賣東西給你的弱人工智能。

● 谷歌翻譯也是一種經典的人工智能——非常擅長單個領域。聲音識別也是一種。很多軟件利用這兩種智能的合作,使得你能對著手機說中文,手機直接給你翻譯成英文。

● 當飛機著陸時候,不是一個人類決定飛機該去那個登機口接駁。就好像你在網上買票時票據不是一個人類決定的。

● 世界最強的跳棋、象棋、拼字棋、雙陸棋和黑白棋選手都是弱人工智能。

● 谷歌搜索是一個巨大的弱人工智能,背後是非常複雜的排序方法和內容檢索。社交網絡的新鮮事同樣是這樣。這些還只是消費級產品的例子。

● 軍事、製造、金融(高頻算法交易占到了美國股票交易的一半)等領域廣泛運用各種複雜的弱人工智能。專業系統也有,比如幫助醫生診斷疾病的系統,還有著名的IBM的華生,儲存了大量事實數據,還能理解主持人的提問,在競猜節目中能夠戰勝最厲害的參賽者。現在的弱人工智能係統並不嚇人。最糟糕的情況,無非是代碼沒寫好,程序出故障,造成了單獨的災難,比如造成停電、核電站故障、金融市場崩盤等等。

雖然現在的弱人工智能沒有威脅我們生存的能力,我們還是要懷著警惕的觀點看待正在變得更加龐大和復雜的弱人工智能的生態。每一個弱人工智能的創新,都在給通往強人工智能和超人工智能的旅途添磚加瓦。用Aaron Saenz的觀點,現在的弱人工智能,就是地球早期軟泥中的氨基酸——沒有動靜的物質,突然之間就組成了生命。

弱人工智能到強人工智能之路

為什麼這條路很難走

只有明白創造一個人類智能水平的電腦是多麼不容易,才能讓你真的理解人類的智能是多麼不可思議。造摩天大樓、把人送入太空、明白宇宙大爆炸的細節——這些都比理解人類的大腦,並且創造個類似的東西要簡單太多了。至今為止,人類的大腦是我們所知宇宙中最複雜的東西。

而且創造強人工智能的難處,並不是你本能認為的那些。

造一個能在瞬間算出十位數乘法的計算機——非常簡單

造一個能分辨出一個動物是貓還是狗的計算機——極端困難

造一個能戰勝世界象棋冠軍的電腦——早就成功了

造一個能夠讀懂六歲小朋友的圖片書中的文字,並且了解那些詞彙意思的電腦——谷歌花了幾十億美元在做,還沒做出來。

一些我們覺得困難的事情——微積分、金融市場策略、翻譯等,對於電腦來說都太簡單了

我們覺得容易的事情——視覺、動態、移動、直覺——對電腦來說太TM的難了。

用計算機科學家Donald Knuth的說法,“人工智能已經在幾乎所有需要思考的領域超過了人類,但是在那些人類和其它動物不需要思考就能完成的事情上,還差得很遠。”

讀者應該能很快意識到,那些對我們來說很簡單的事情,其實是很複雜的,它們看上去很簡單,因為它們已經在動物進化的過程中經歷了幾億年的優化了。當你舉手拿一件東西的時候,你肩膀、手肘、手腕裡的肌肉、肌腱和骨頭,瞬間就進行了一組複雜的物理運作,這一切還配合著你的眼睛的運作,使得你的手能都在三維空間中進行直線運作。對你來說這一切輕而易舉,因為在你腦中負責處理這些的“軟件”已經很完美了。同樣的,軟件很難識別網站的驗證碼,不是因為軟件太蠢,恰恰相反,是因為能夠讀懂驗證碼是件碉堡了的事情。

同樣的,大數相乘、下棋等等,對於生物來說是很新的技能,我們還沒有幾億年的時間來進化這些能力,所以電腦很輕易的就擊敗了我們。試想一下,如果讓你寫一個程序,是一個能做大數相乘的程序容易寫,還是能夠識別千千萬萬種字體和筆跡下書寫的英文字母的程序難寫?

比如看著下面這個圖的時候,你和電腦都能識別出這是一個由兩種顏色的小長方形組成的一個大長方形。你和電腦打了個平手。接著我們把途中的黑色部分去除:你可以輕易的描述圖形中透明或不透明的圓柱和3D圖形,但是電腦就看不出來了。電腦會描述出2D的陰影細節,但是人腦卻能夠把這些陰影所展現的深度、陰影混合、房屋燈光解讀出來。

再看下面這張圖,電腦看到的是黑白灰,我們看到的卻是一塊全黑的石頭。

而且,我們到現在談的還是靜態不變的信息。要想達到人類級別的智能,電腦必須要理解更高深的東西,比如微小的臉部表情變化,開心、放鬆、滿足、滿意、高興這些類似情緒間的區別,以及為什麼《布達佩斯大飯店》是好電影,而《富春山居圖》是爛電影。

想想就很難吧?

我們要怎樣才能達到這樣的水平呢?

通往強人工智能的第一步:增加電腦處理速度

要達到強人工智能,肯定要滿足的就是電腦硬件的運算能力。如果一個人工智能要像人腦一般聰明,它至少要能達到人腦的運算能力。

用來描述運算能力的單位叫作cps(calculations per second,每秒計算次數),要計算人腦的cps只要了解人腦中所有結構的最高cps,然後加起來就行了。

Kurzweil把對於一個結構的最大cps的專業估算,然後考慮這個結構佔整個大腦的重量,做乘法,來得出人腦的cps。聽起來不太靠譜,但是Kurzweil用了對於不同大腦區域的專業估算值,得出的最終結果都非常類似,是10^16 cps,也就是1億億次計算每秒。

現在最快的超級計算機,中國的天河二號,其實已經超過這個運算力了,天河每秒能進行3.4億億。當然,天河二號佔地720平方米,耗電2400萬瓦,耗費了3.9億美元建造。廣泛應用就不提了,即使是大部分商業或者工業運用也是很貴的。

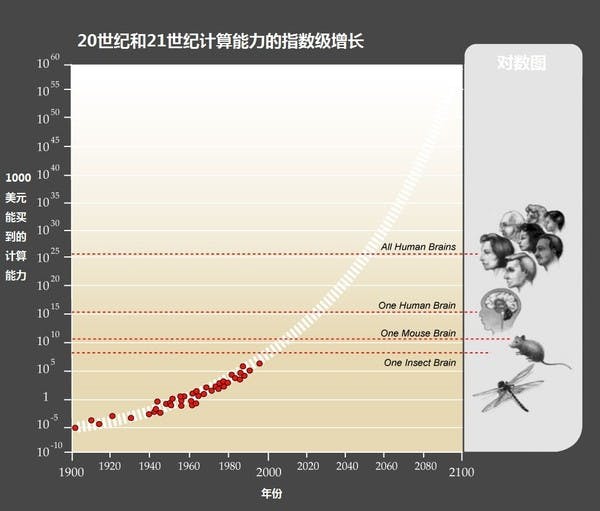

Kurzweil認為考慮電腦的發展程度的標杆是看1000美元能買到多少cps,當1000美元能買到人腦級別的1億億運算能力的時候,強人工智能可能就是生活的一部分了。

摩爾定律認為全世界的電腦運算能力每兩年就翻一倍,這一定律有歷史數據所支持,這同樣表明電腦硬件的發展和人類發展一樣是指數級別的。我們用這個定律來衡量1000美元什麼時候能買到1億億cps。現在1000美元能買到10萬億cps,和摩爾定律的歷史預測相符合。

也就是說現在1000美元能買到的電腦已經強過了老鼠,並且達到了人腦千分之一的水平。聽起來還是弱爆了,但是,讓我們考慮一下,1985年的時候,同樣的錢只能買到人腦萬億分之一的cps,1995年變成了十億分之一,2005年是百萬分之一,而2015年已經是千分之一了。按照這個速度,我們到2025年就能花1000美元買到可以和人腦運算速度抗衡的電腦了。

至少在硬件上,我們已經能夠強人工智能了(中國的天河二號),而且十年以內,我們就能以低廉的價格買到能夠支持強人工智能的電腦硬件。

但是運算能力並不能讓電腦變得智能,下一個問題是,我們怎樣利用這份運算能力來達成人類水平的智能。

通往強人工智能的第二步:讓電腦變得智能

這一步比較難搞。事實上,沒人知道該怎麼搞——我們還停留在爭論怎麼讓電腦分辨《富春山居圖》是部爛片的階段。但是,現在有一些策略,有可能會有效。下面是最常見的三種策略:

1) 抄襲人腦

就好像你班上有一個學霸。你不知道為什麼學霸那麼聰明,為什麼考試每次都滿分。雖然你也很努力的學習,但是你就是考的沒有學霸好。最後你決定“老子不干了,我直接抄他的考試答案好了。”這種“抄襲”是有道理的,我們想要建造一個超級複雜的電腦,但是我們有人腦這個範本可以參考呀。

科學界正在努力逆向工程人腦,來理解生物進化是怎麼造出這麼個神奇的東西的,樂觀的估計是我們在2030年之前能夠完成這個任務。一旦這個成就達成,我們就能知道為什麼人腦能夠如此高效、快速的運行,並且能從中獲得靈感來進行創新。一個電腦架構模擬人腦的例子就是人工神經網絡。它是一個由晶體管作為“神經”組成的網絡,晶體管和其它晶體管互相連接,有自己的輸入、輸出系統,而且什麼都不知道——就像一個嬰兒的大腦。接著它會通過做任務來自我學習,比如識別筆跡。最開始它的神經處理和猜測會是隨機的,但是當它得到正確的回饋後,相關晶體管之間的連接就會被加強;如果它得到錯誤的回饋,連接就會變弱。經過一段時間的測試和回饋後,這個網絡自身就會組成一個智能的神經路徑,而處理這項任務的能力也得到了優化。人腦的學習是類似的過程,不過比這複雜一點,隨著我們對大腦研究的深入,我們將會發現更好的組建神經連接的方法。

更加極端的“抄襲”方式是“整腦模擬”。具體來說就是把人腦切成很薄的片,用軟件來準確的組建一個3D模型,然後把這個模型裝在強力的電腦上。如果能做成,這台電腦就能做所有人腦能做的事情——只要讓它學習和吸收信息就好了。如果做這事情的工程師夠厲害的話,他們模擬出來的人腦甚至會有原本人腦的人格和記憶,電腦模擬出的人腦就會像原本的人腦一樣——這就是非常符合人類標準的強人工智能,然後我們就能把它改造成一個更加厲害的超人工智能了。

我們離整腦模擬還有多遠呢?至今為止,我們剛剛能夠模擬1毫米長的扁蟲的大腦,這個大腦含有302個神經元。人類的大腦有1000億個神經元,聽起來還差很遠。但是要記住指數增長的威力——我們已經能模擬小蟲子的大腦了,螞蟻的大腦也不遠了,接著就是老鼠的大腦,到那時模擬人類大腦就不是那麼不現實的事情了。

2)模仿生物演化

抄學霸的答案當然是一種方法,但是如果學霸的答案太難抄了呢?那我們能不能學一下學霸備考的方法?

首先我們很確定的知道,建造一個和人腦一樣強大的電腦是可能的——我們的大腦就是證據。如果大腦太難完全模擬,那麼我們可以模擬演化出大腦的過程。事實上,就算我們真的能完全模擬大腦,結果也就好像照抄鳥類翅膀的拍動來造飛機一樣——很多時候最好的設計機器的方式並不是照抄生物設計。

所以我們可不可以用模擬演化的方式來造強人工智能呢?這種方法叫作“基因算法”,它大概是這樣的:建立一個反復運作的表現/評價過程,就好像生物通過生存這種方式來表現,並且以能否生養後代為評價一樣。一組電腦將執行各種任務,最成功的將會“繁殖”,把各自的程序融合,產生新的電腦,而不成功的將會被剔除。經過多次的反復後。這個自然選擇的過程將產生越來越強大的電腦。而這個方法的難點是建立一個自動化的評價和繁殖過程,使得整個流程能夠自己運行。

這個方法的缺點也是很明顯的,演化需要經過幾十億年的時間,而我們卻只想花幾十年時間。

但是比起自然演化來說,我們有很多優勢。首先,自然演化是沒有預知能力的,它是隨機的——它產生的沒用的變異比有用的變異多很多,但是人工模擬的演化可以控製過程,使其著重於有益的變化。其次,自然演化是沒有目標的,自然演化出的智能也不是它目標,特定環境甚至對於更高的智能是不利的(因為高等智能消耗很多能源)。但是我們可以指揮演化的過程超更高智能的方向發展。再次,要產生智能,自然演化要先產生其它的附件,比如改良細胞產生能量的方法,但是我們完全可以用電力來代替這額外的負擔。所以,人類主導的演化會比自然快很多很多,但是我們依然不清楚這些優勢是否能使模擬演化成為可行的策略。

3)讓電腦來解決這些問題

如果抄學霸的答案和模擬學霸備考的方法都走不通,那就乾脆讓考題自己解答自己吧。這種想法很無厘頭,確實最有希望的一種。

總的思路是我們建造一個能進行兩項任務的電腦——研究人工智能和修改自己的代碼。這樣它就不只能改進自己的架構了,我們直接把電腦變成了電腦科學家,提高電腦的智能就變成了電腦自己的任務。

以上這些都會很快發生

硬件的快速發展和軟件的創新是同時發生的,強人工智能可能比我們預期的更早降臨,因為:

1)指數級增長的開端可能像蝸牛漫步,但是後期會跑的非常快。

2)軟件的發展可能看起來很緩慢,但是一次頓悟,就能永遠改變進步的速度。就好像在人類還信奉地心說的時候,科學家們沒法計算宇宙的運作方式,但是日心說的發現讓一切變得容易很多。創造一個能自我改進的電腦來說,對我們來說還很遠,但是可能一個無意的變動,就能讓現在的系統變得強大千倍,從而開啟朝人類級別智能的衝刺。

強人工智能到超人工智能之路

總有一天,我們會造出和人類智能相當的強人工智能電腦,然後人類和電腦就會平等快樂的生活在一起。

呵呵,逗你呢。

即使是一個和人類智能完全一樣,運算速度完全一樣的強人工智能,也比人類有很多優勢:

硬件上:

- 速度。腦神經元的運算速度最多是200赫茲,今天的微處理器就能以2G赫茲,也就是神經元1000萬倍的速度運行,而這比我們達成強人工智能需要的硬件還差遠了。大腦的內部信息傳播速度是每秒120米,電腦的信息傳播速度是光速,差了好幾個數量級。

- 容量和儲存空間。人腦就那麼大,後天沒法把它變得更大,就算真的把它變得很大,每秒120米的信息傳播速度也會成為巨大的瓶頸。電腦的物理大小可以非常隨意,使得電腦能運用更多的硬件,更大的內存,長期有效的存儲介質,不但容量大而且比人腦更準確。

- 可靠性和持久性。電腦的存儲不但更加準確,而且晶體管比神經元更加精確,也更不容易萎縮(真的壞了也很好修)。人腦還很容易疲勞,但是電腦可以24小時不停的以峰值速度運作。

軟件上來說:

- 可編輯性,升級性,以及更多的可能性。和人腦不同,電腦軟件可以進行更多的升級和修正,並且很容易做測試。電腦的升級可以加強人腦比較弱勢的領域——人腦的視覺元件很發達,但是工程元件就挺弱的。而電腦不但能在視覺元件上匹敵人類,在工程元件上也一樣可以加強和優化。

- 集體能力。人類在集體智能上可以碾壓所有的物種。從早期的語言和大型社區的形成,到文字和印刷的發明,再到互聯網的普及。人類的集體智能是我們統治其它物種的重要原因之一。而電腦在這方面比我們要強的很多,一個運行特定程序的人工智能網絡能夠經常在全球範圍內自我同步,這樣一台電腦學到的東西會立刻被其它所有電腦學得。而且電腦集群可以共同執行同一個任務,因為異見、動力、自利這些人類特有的東西未必會出現在電腦身上。

通過自我改進來達成強人工智能的人工智能,會把“人類水平的智能”當作一個重要的里程碑,但是也就僅此而已了。它不會停留在這個里程碑上的。考慮到強人工智能之於人腦的種種優勢,人工智能只會在“人類水平”這個節點做短暫的停留,然後就會開始大踏步向超人類級別的智能走去。

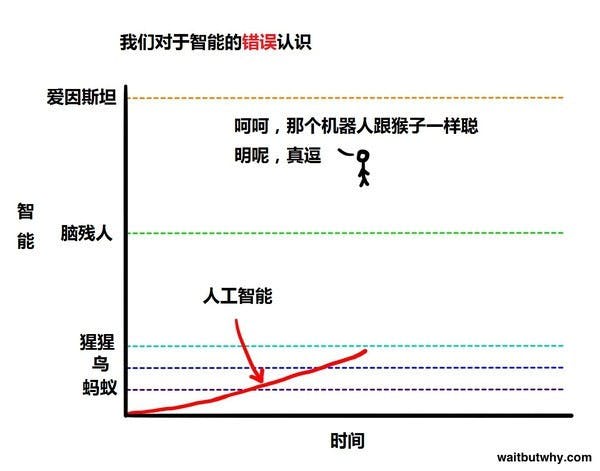

這一切發生的時候我們很可能被嚇尿,因為從我們的角度來看, a)雖然動物的智能有區別,但是動物智能的共同特點是比人類低很多;b) 我們眼中最聰明的人類要比最愚笨的人類要聰明很很很很多。所以,當人工智能開始朝人類級別智能靠近時,我們看到的是它逐漸變得更加智能,就好像一個動物一般。然後,它突然達到了最愚笨的人類的程度,我們到時也許會感慨:“看這個人工智能就跟個腦殘人類一樣聰明,真可愛。”

智能爆炸

從這邊開始,這個話題要變得有點嚇人了。我在這裡要提醒大家,以下所說的都是大實話——是一大群受人尊敬的思想家和科學家關於未來的誠實的預測。你在下面讀到什麼離譜的東西的時候,要記得這些東西是比你我都聰明很多的人想出來的。

像上面所說的,我們當下用來達成強人工智能的模型大多數都依靠人工智能的自我改進。但是一旦它達到了強人工智能,即使算上那一小部分不是通過自我改進來達成強人工智能的系統,也會聰明到能夠開始自我改進。

這裡我們要引出一個沉重的概念—— 遞歸的自我改進。這個概念是這樣的:一個運行在特定智能水平的人工智能,比如說腦殘人類水平,有自我改進的機制。當它完成一次自我改進後,它比原來更加聰明了,我們假設它到了愛因斯坦水平。而這個時候它繼續進行自我改進,然而現在它有了愛因斯坦水平的智能,所以這次改進會比上面一次更加容易,效果也更好。第二次的改進使得他比愛因斯坦還要聰明很多,讓它接下來的改進進步更加明顯。如此反复,這個強人工智能的智能水平越長越快,直到它達到了超人工智能的水平——這就是智能爆炸,也是加速回報定律的終極表現。現在關於人工智能什麼時候能達到人類普遍智能水平還有爭議。對於數百位科學家的問卷調查顯示他們認為強人工智能出現的中位年份是2040年——距今只有25年。這聽起來可能沒什麼,但是要記住,很多這個領域的思想家認為從強人工智能到超人工智能的轉化會快得多。以下的情景很可能會發生:一個人工智能係統花了幾十年時間到達了人類腦殘智能的水平,而當這個節點發生的時候,電腦對於世界的感知大概和一個四歲小孩一般;而在這節點後一個小時,電腦立馬推導出了統一廣義相對論和量子力學的物理學理論;而在這之後一個半小時,這個強人工智能變成了超人工智能,智能達到了普通人類的17萬倍。

這個級別的超級智能不是我們能夠理解的,就好像蜜蜂不會理解凱恩斯經濟學一樣。在我們的語言中,我們把130的智商叫作聰明,把85的智商叫作笨,但是我們不知道怎麼形容12952的智商,人類語言中根本沒這個概念。

但是我們知道的是,人類對於地球的統治教給我們一個道理——智能就是力量。也就是說,一個超人工智能,一旦被創造出來,將是地球有史以來最強大的東西,而所有生物,包括人類,都只能屈居其下——而這一切,有可能在未來幾十年就發生。

想一下,如果我們的大腦能夠發明Wifi,那麼一個比我們聰明100倍、1000倍、甚至10億倍的大腦說不定能夠隨時隨地操縱這個世界所有原子的位置。那些在我們看來超自然的,只屬於全能的上帝的能力,對於一個超人工智能來說可能就像按一下電燈開關那麼簡單。防止人類衰老,治療各種不治之症,解決世界飢荒,甚至讓人類永生,或者操縱氣候來保護地球未來的什麼,這一切都將變得可能。同樣可能的是地球上所有生命的終結。

當一個超人工智能出生的時候,對我們來說就像一個全能的上帝降臨地球一般。

這時候我們所關心的就是,這是否會是一個仁慈的上帝?

你或許會喜歡