雖說 USB Type-C 對於通用介面的發展是相當重要的里程碑,且確實有機會成為未來一統天下的通用連接介面,但以現狀來說,光就應用面來說, USB Type-C 目前對消費者恐怕是相當困擾的一項介面,因為同樣是 USB Type-C 介面,卻不見得接上去就會達到你想要的結果。

畢竟 USB Type-C 只是一個介面的設計,但光是在 USB 的規範中,就已經會產生許多的分歧,這樣的情況在手機上更為混亂,簡言之, USB Type-C 不代表一定具備 USB 3.0 以上的規格, USB Type-C 也不一定支援 Power Delivery 供電/充電規範。

以手機的情況來說,由於多數中低階 Android 手機的晶片僅支援到 USB 2.0 通道,即便手機的介面使用 USB Type-C ,它仍僅支援 USB 2.0 的傳輸速度,其次在手機上多半不會使用 USB 聯盟所規範的 USB Power Delivery 規範,而是由晶片商提供的各式充電規範,所以當 USB Type-C 把手機接上一些筆記型電腦的 USB Type-C 充電器,也無法進行充電。

在智慧手機上,多是以高通的 Quick Charge 或是聯發科的 Power Pump 等技術作為高速充電的協定,或是以一般 5V 2A 作為基本的快速充電,然而高通的 QC 光是在 USB Type-C 的階段就有三種不同的協定(其中 4.0 與 4.0+ 似乎還沒有太多的實作),但這些行動裝置多半不會加入 USB Power Delivery ,自然也無法使用筆記型電腦的變壓器充電。

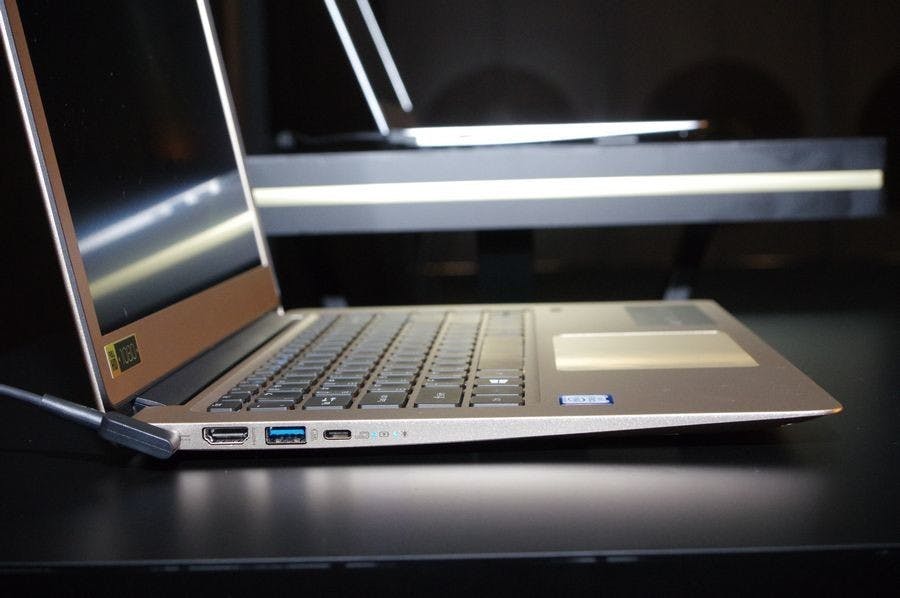

在筆記型電腦上的狀況又是另外一種,以 USB Power Delivery 來說,雖然目前不少輕薄筆電紛紛改用 USB Type-C 兼做充電介面,但當機身的 USB Type-C 超過一個以上,卻不見得每一個介面都能拿來當成充電介面使用,將變壓器插頭插入錯誤的 USB Type-C 雖不至於燒掉,但卻會百思不得其解為何筆電的電量還是持續降低,另一種情況是筆電本身仍透過專屬充電埠,雖有 USB Type-C ,也有 Thunderbolt 3 ,但卻不支援 USB Power Delivery 充電,插著 USB Type-C 充電器沒反應也很正常。

另外雖然 USB IF 將 USB 3.1 的傳輸速度提升到 10Gbps ,同時也支援影像傳輸,但如 DisplayPort 與 Intel Thunderbolt 則又將 USB Type-C 透過相容模式技術作為傳輸介面,卻又有些獨特的限制存在,尤其 Thunderbolt 是較為困擾的,因為這需要在兩端裝置都是加入 Thunderbolt 晶片的情況下才能啟動,但對消費者來說外觀看起來都是 Thunderbolt ,也不知道接上去能否使用。

例如 GPU 外接盒就是一個很好的例子,由於 GPU 需要的頻寬較高,所以最大僅 10Gbps 的 USB 3.1 相較至少 40Gbps 的 Thunderbolt 3 比較起來,當然還是 Thunderbolt 的頻寬比較充裕,加上 Intel 也在推廣這類的應用,市面上亦有幾款 Thunderbolt 3 的 GPU 外接盒,然而卻不是所有提供 USB Type-C 介面的筆電都支援 Thunderbolt 3 ...

此時消費者若不懂 USB Type-C 不等同於一定搭載 Thunderbolt 3 ,又在購買筆記型電腦與外接盒時不察筆電並未支援此項技術,就有可能發生興高采烈買了新的筆記型電腦與 Thunderbolt 3 外接顯示卡,卻無法正常運作的情況。

至於變壓器的問題算是相對少一些...前提是都是用筆記型電腦的 USB Type-C 變壓器的話,畢竟手機用的變壓器鮮少會相容 USB Power Delivery ,因為在 PC 領域,透過 USB Type-C 充電原則上都只會支援原本就定義到較大功率的 USB Power Delivery 協定,就不會像手機有那麼多狀況(畢竟目前筆電處理器幾乎 Intel 獨大且主導權也高...)。

就先前與 USB IF 主席訪談,雖然 USB Power Delivery 提供達 100W 的版本,但由於目前筆記型電腦用電越來越極端, 100W 仍不夠高階機種使用,多半筆記型電腦最大採用 65W 版本,最多數是 65W 或是 45W ,互通性基本上沒問題。

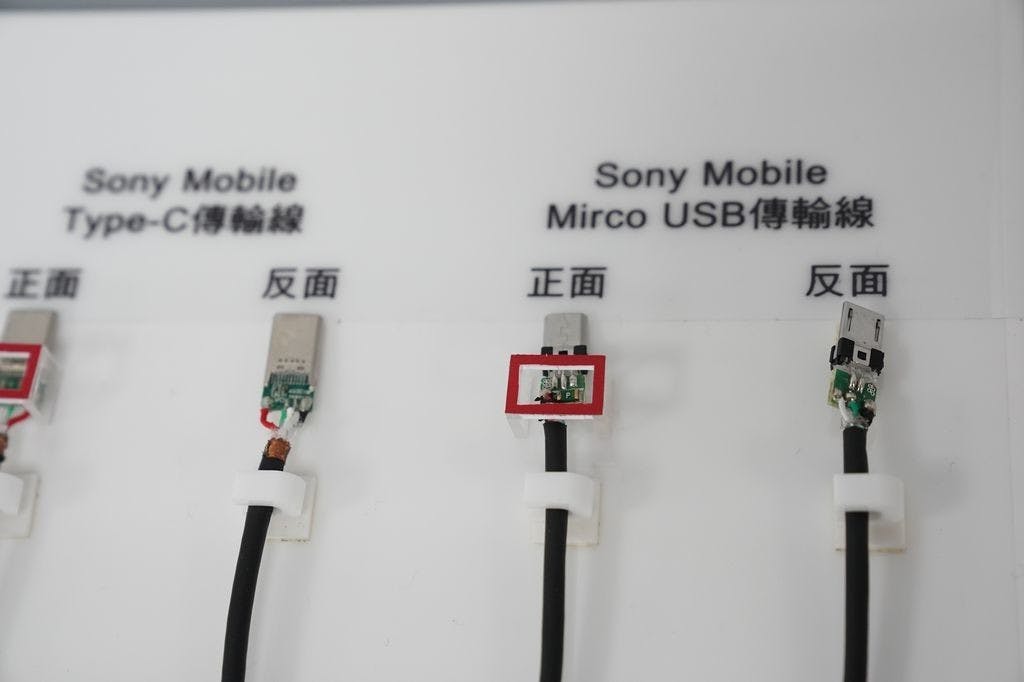

然而對消費者來說,還有一個困擾的問題就是線材,目前 USB Type-C 的線材誠如在 Computex 採訪 USB IF 主席時提及的、有太多小品牌線材廠並未照 USB 3.1 線材規範要求製作,加上發展初期在手機上的 USB Type-C 充電多僅以 5V 2A =10W 執行,但以後來高通發展至 QC 3.0 之後可容許超過 2A 以上的設計,原本的線材就有些堪慮。

但對於消費者來說,目前 USB Type-C 缺乏強制力的情況下,無從分辨線材本身能夠承受的功率,故也產生 USB Type-C 裝置推出時,部分消費者將無法通過大電流的線材用於高速衝電,導致線材過載後發生意外線材燒毀甚至裝置燒起的情況,

此外先前曾提及的 Thunderbolt 3 技術,也對 USB Type-C 的線材造成困擾,由於 Thunderbolt 技術要求線材上需要搭載晶片,基本上 Thunderbolt3 技術的線材一定能相容 USB Type-C ,但 USB Type-C 線材卻無法相容 Thunderbolt 3 ,如果用錯線材, Thunderbolt 3 裝置就無法正確啟用了。

以未來性來說,目前的困擾應該會陸續的解決,例如高通允諾接下來的 QC 規範將會包括 USB Power Delivery 協定, USB IF 也研擬在線材與裝置端加入認證,確保不會在未認證的線材進行大電流、大功率的快速充電,而 Intel 也打算藉由開放 Thunderbolt 3 技術給晶片商的方式擴大與 USB Type-C 的技術整合,然而這些都是未來式了,現在的 USB Type-C 就是一個亂啊...

延伸閱讀