在 Ryzen 3000 CPU 與 X570 晶片發表一年後, AMD 也終於推出全新的中價位 PCIe 4.0 晶片組 B550 ,除了比起 X570 價位更平易近人以外,也由於一年的時間差,不少 B550 主機板的特定規格甚至更超前於 X570 ,華碩此次也推出一張隸屬 ROG Strix 的 B550-I Gaming ,乍看下與一年前的 X570-I 神似,對於偏好小型主機的玩家似乎值得期待。

作為中價位的 PCIe 4.0 主機板,相較旗艦 X570 , B550 勢必在部分地方有所精簡,但 ITX 先天僅 17x17 大小的限制下,比起 M-ATX 與 ATX 主機板的感受還不會那麼明顯;從結果來說, ROG Strix B550-I Gaming ITX 與 ROG Strix X570-I Gaming ITX 比較明顯的差別是板載後面板 USB 數量的減少,主板後方的 M.2 降為 PCIe 3.0 ,與少了板上的 LED 光效,但仍維持 8 層 PCB 設計。

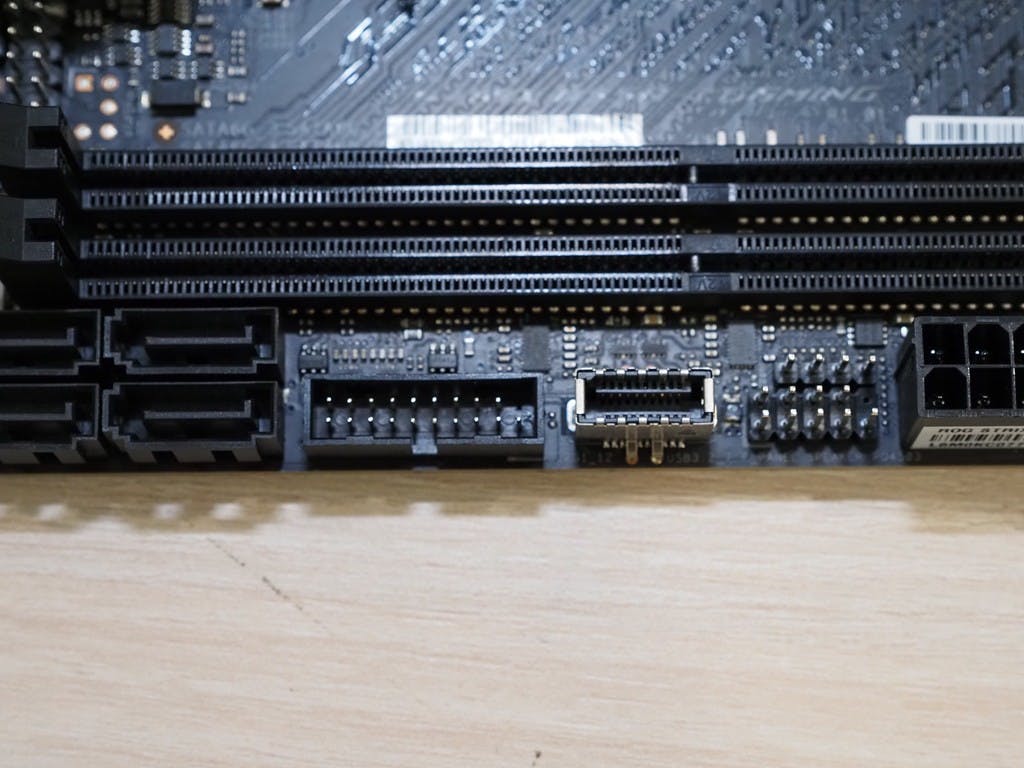

就實用性的角度, ROG Strix B550-I Gaming ITX 對於需要較多 USB 插槽的使用者相對不友善一些,一口氣砍了四組 USB 3.2 Gen 1 ,但還好的是比起 ROG Strix X570-I Gaming ITX , ROG Strix B550-I Gaming ITX 從善如流的添加前置 USB 3.2 Gen 2 Type-C 的連接埠,如搭配像筆者先前使用的聯力 PC-TU150 即可發揮作用。

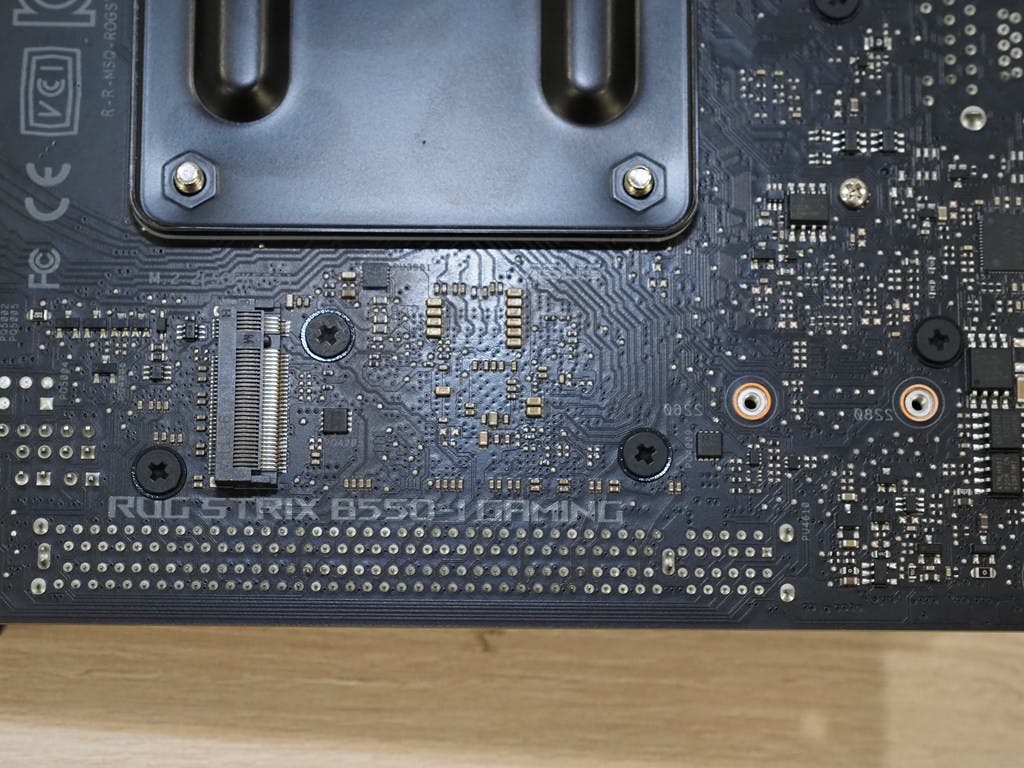

僅單一條 PCIe 4.0 M.2 插槽對產品影響比起缺少的 USB 更不明顯,其一是目前 PCIe 4.0 SSD 單價仍偏高,有進行 RAID 需求的消費者應該還不算多,其次是位於背面的 M.2 插槽不利於高發熱的 PCIe 4.0 SSD ,若真的有需要在緊湊的空間搭載兩條 PCIe 4.0 SSD ,筆者認為 DTX 布局的 ROG Crosshair VIII Impact 會更為合理。

至於取消板載 LED 這點,筆者倒也認為不是壞事,根據筆者過往使用華碩 ROG Strix 的 ITX 高階板的經驗,位於正面 SSD 散熱片上的電競之眼的亮度通常不高,若使用高階塔型散熱器也容易被蓋住,而靠記憶體一側底部的 LED 也由於鄰近各式 IO 插針與電源的關係也不太容易表現,若真的追求光效,還不如使用燈條、發光記憶體與 LED 風扇呈現效果。

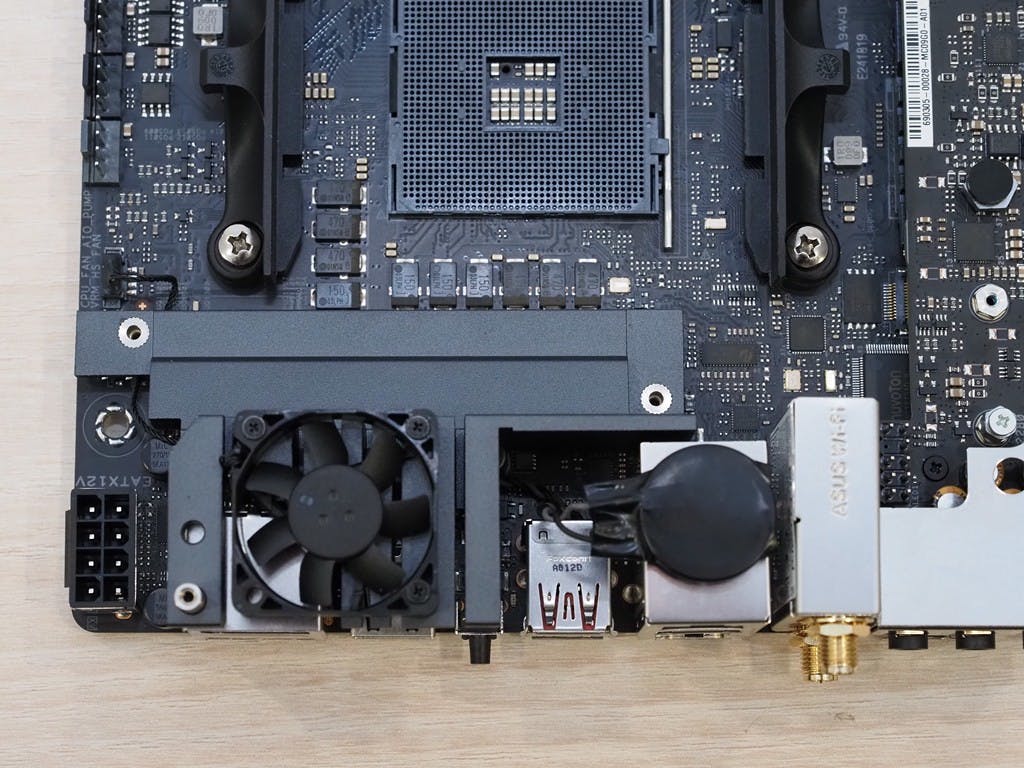

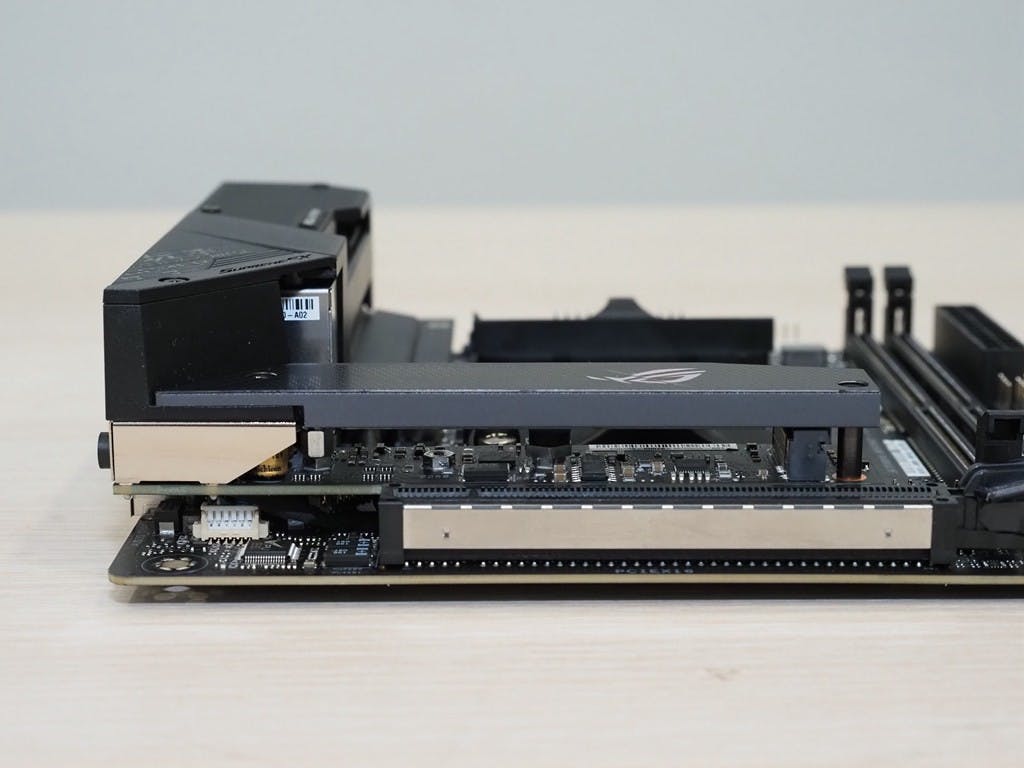

ROG Strix B550-I Gaming ITX 也不光只是乍看下類似 ROG Strix X570-I Gaming ITX ,在許多設計部分也有著類似的風格,例如針對電供不僅有著散熱片,還配有主動散熱的小風扇,飾板也針對 AMD 原廠幽靈扇設計留有避免干涉的凹槽,唯獨 ROG Strix B550-I Gaming ITX 就取消凹槽上的裝飾標籤,不過完全不對操作產生影響。

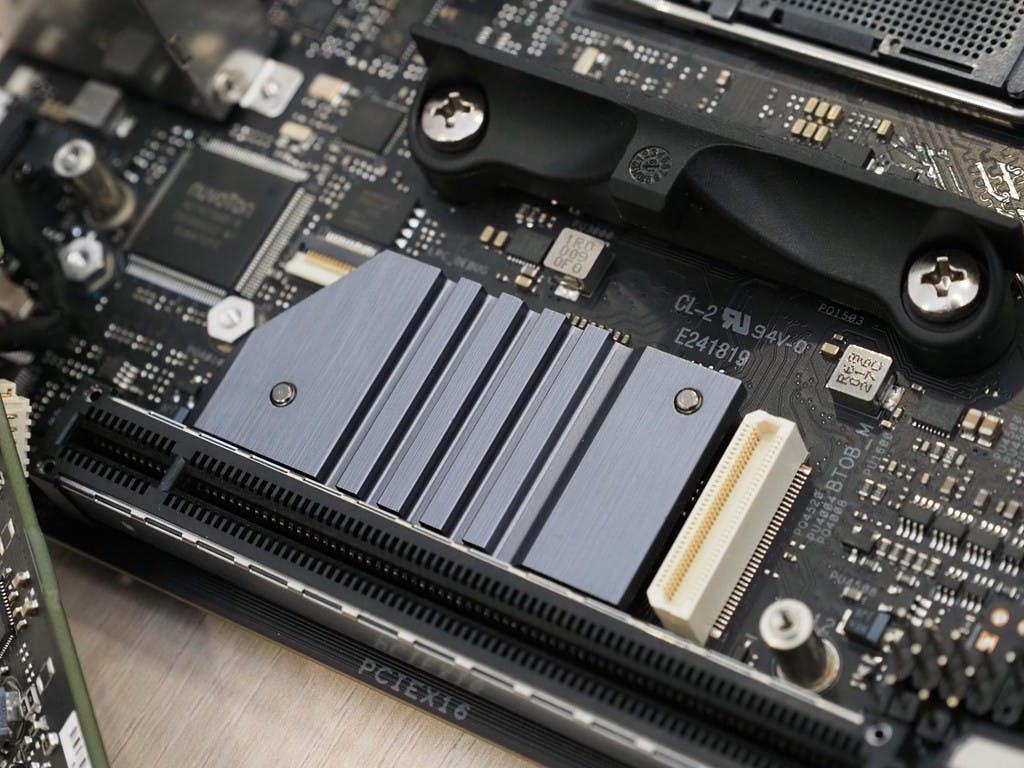

此外,誠如先前所說, ROG Strix B550-I Gaming ITX 的兩條 M.2 SSD 維持 ROG Strix X570-I Gaming ITX 相同的一前、一後配置,不過除了主板背面改採 PCIe 3.0 介面外,也會發現前置 M.2 插槽的高度較低,主要的差別是 B550 晶片頂部僅有被動散熱,而非 X570 晶片在散熱片上還有主動風扇,如此一來,裝機使用的話,機箱內的熱對流也要有所留意。

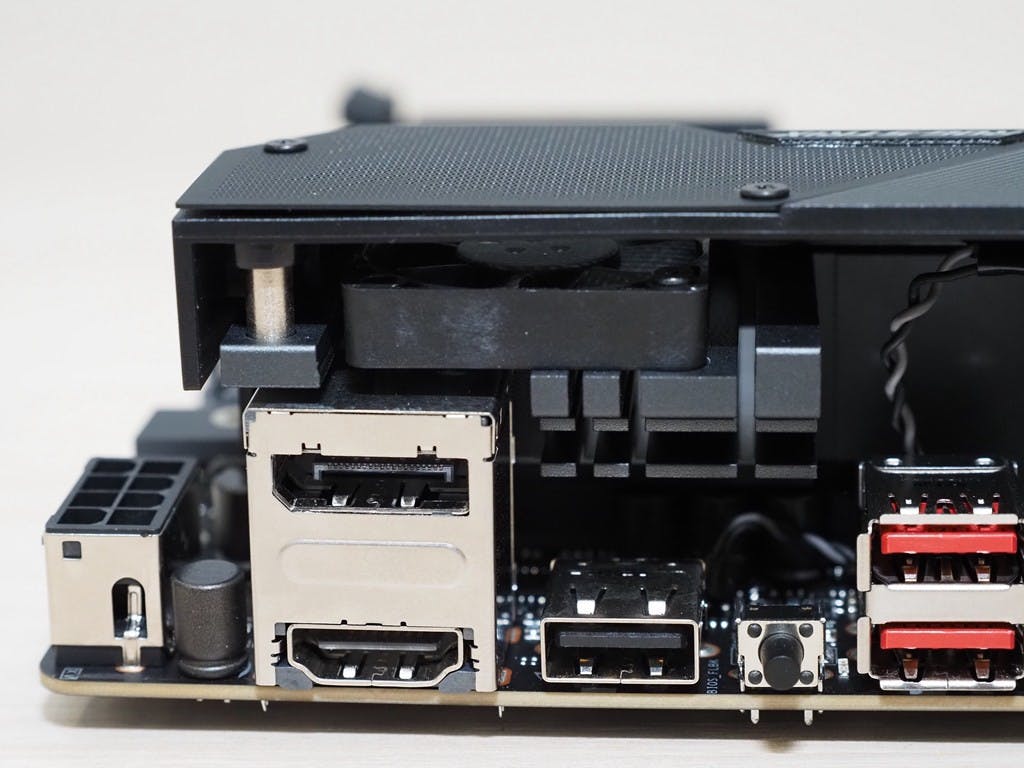

ROG Strix B550-I Gaming ITX 的背板設計也不全然是減法設計,它在顯示輸出與 USB 3.2 Gen.2 之間添加 BIOS FlashBack 功能,透過一個專門為更新 BIOS 的插槽與按鍵,可在未安裝 CPU 、 GPU 與 RAM 的情況下直接更新 BIOS ,這樣的設計能夠在避免當前 BIOS 不支援的新處理器,需要商借舊款處理器才能更新 BIOS 的情況。

其次,相較 ROG Strix X570-I Gaming ITX , ROG Strix B550-I Gaming ITX 的乙太網路反而升級到 Intel 新世代的 I225-V 2.5Gb ,對一些家中或是辦公區網環境較佳的使用者不失為福音,而無線網路也維持搭配 Intel 的 Wi-Fi 6 AX200 系無線網路,可提供 Wi-Fi 6 Gig+ 的連線品質。

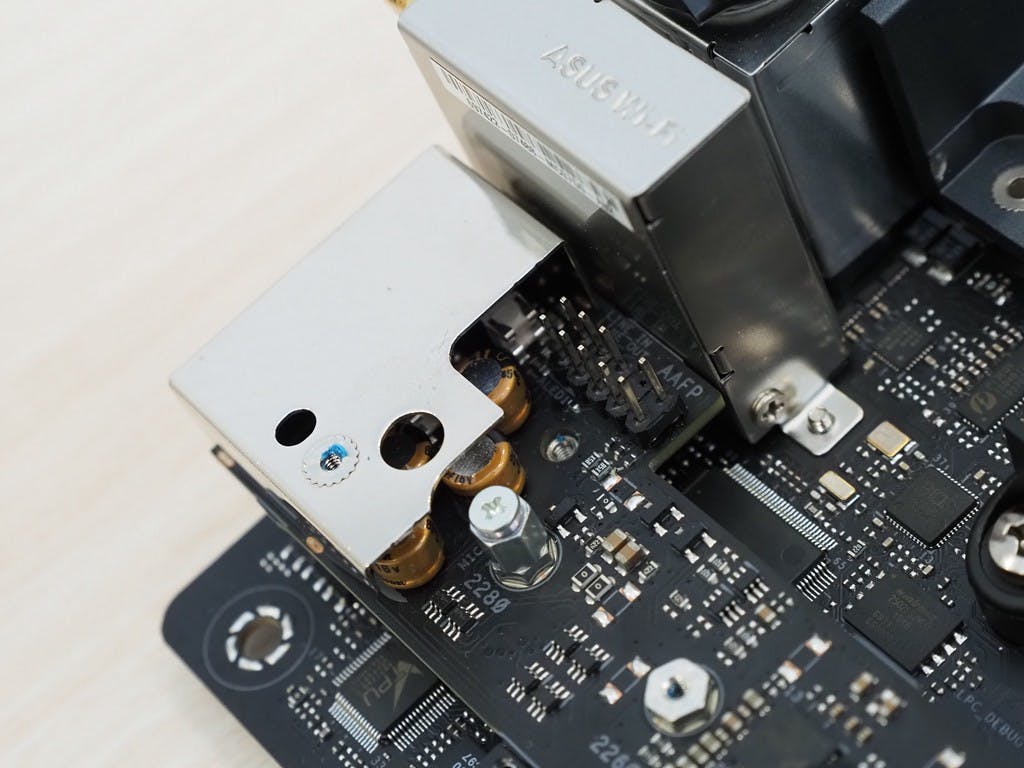

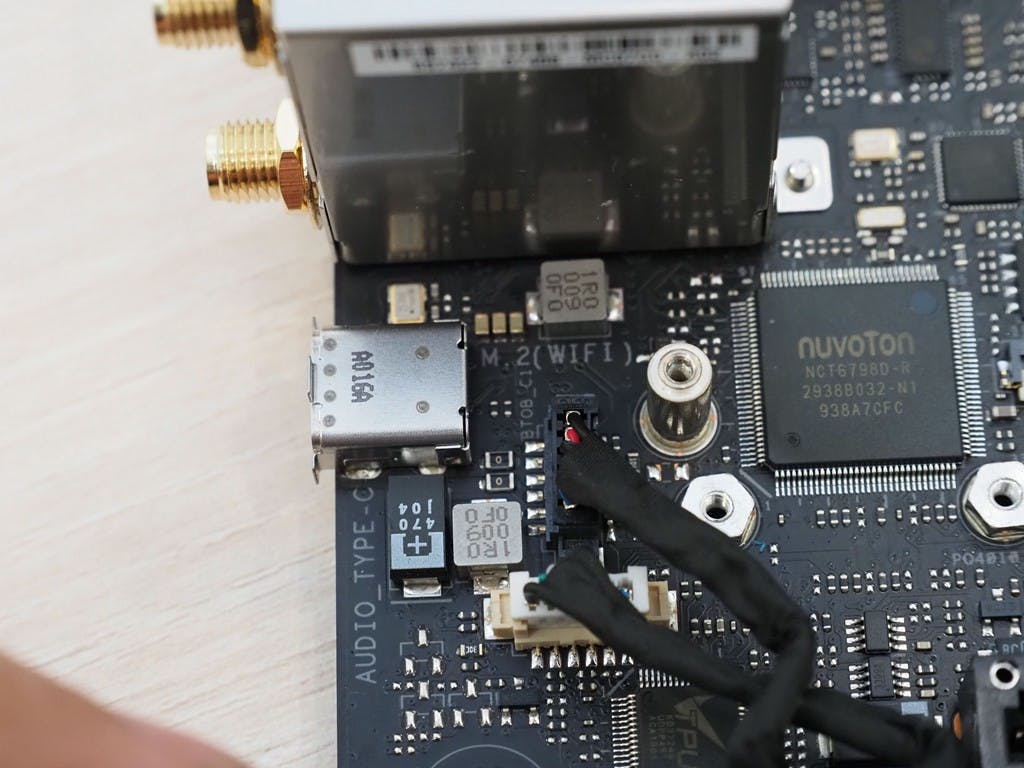

此外, ROG Strix B550-I Gaming 也在音效部分與日前發表的 Intel 400 系列主機板類似,有著 Audio Type-C 設計,具備基於 USB IF 規範的類比輸出與 USB 2.0 規格的支援,同樣可搭配盒裝的 USB 轉 3.5mm 線材進行有線輸出給耳麥,或是搭配 USB DAC 使用,華碩也強調相較原本的音效插槽有更好的音質表現。

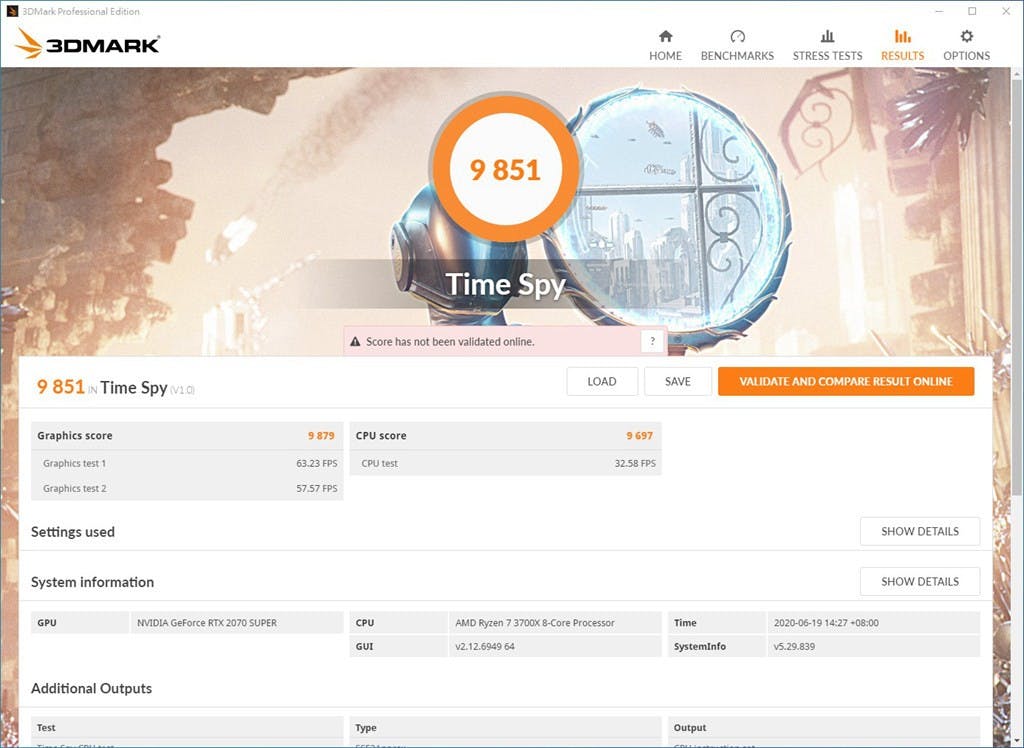

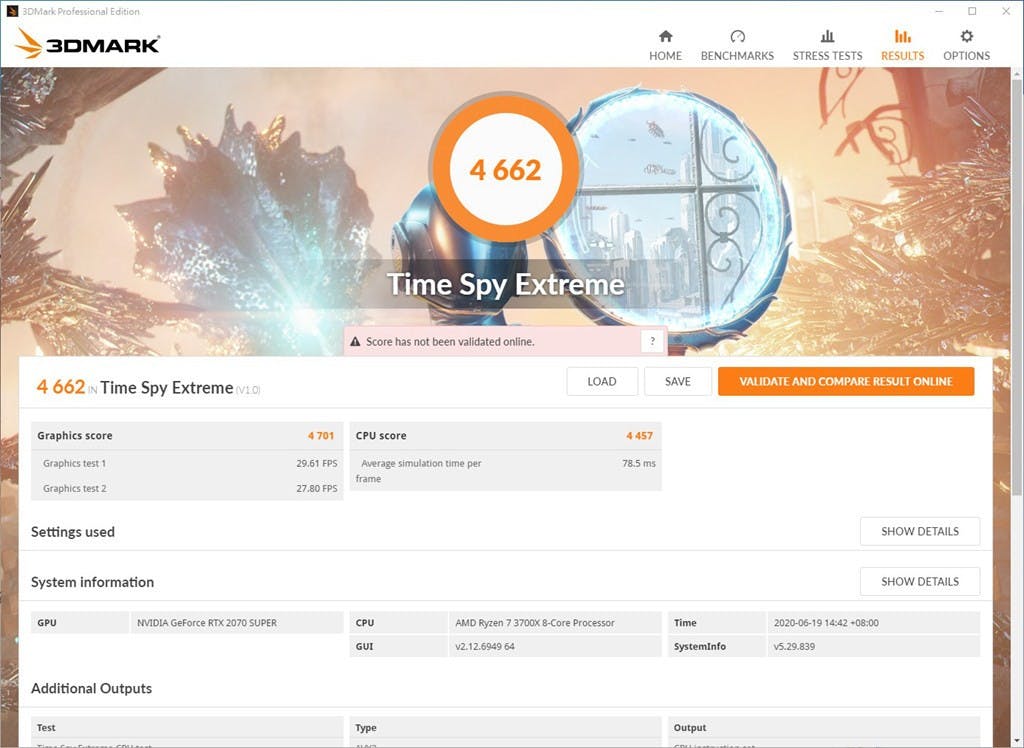

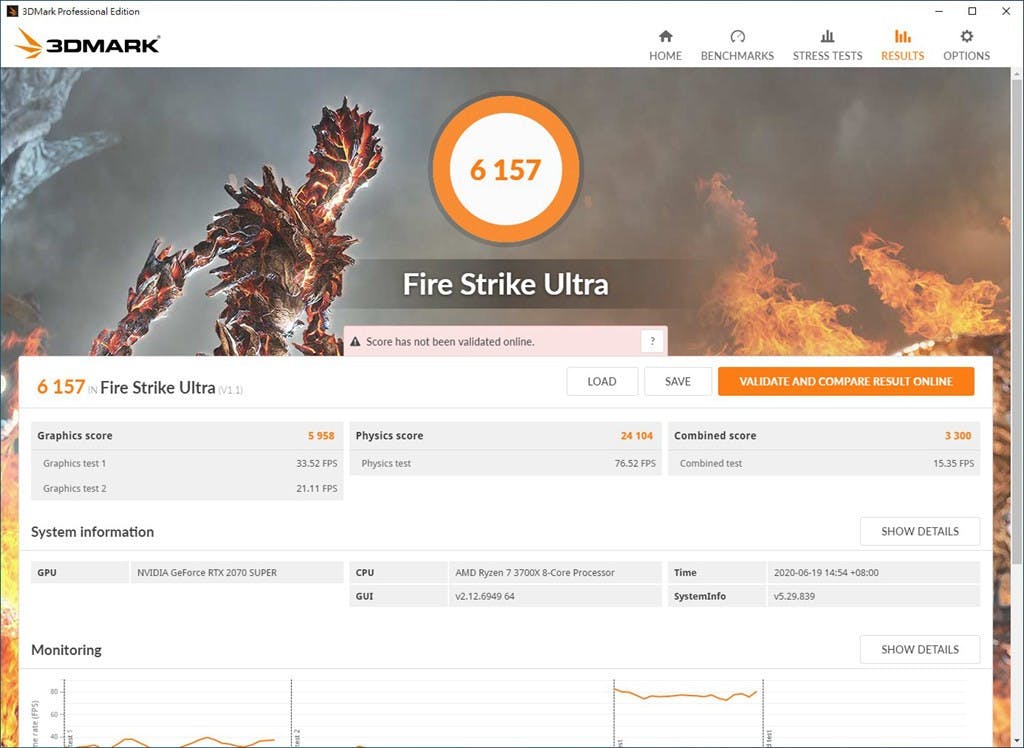

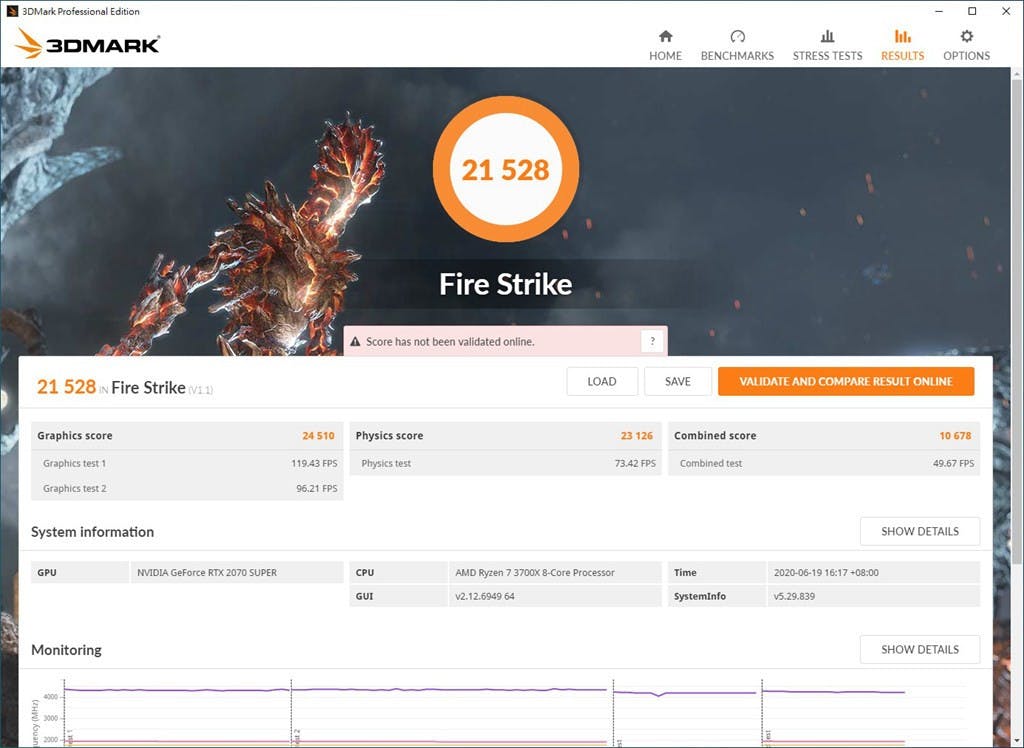

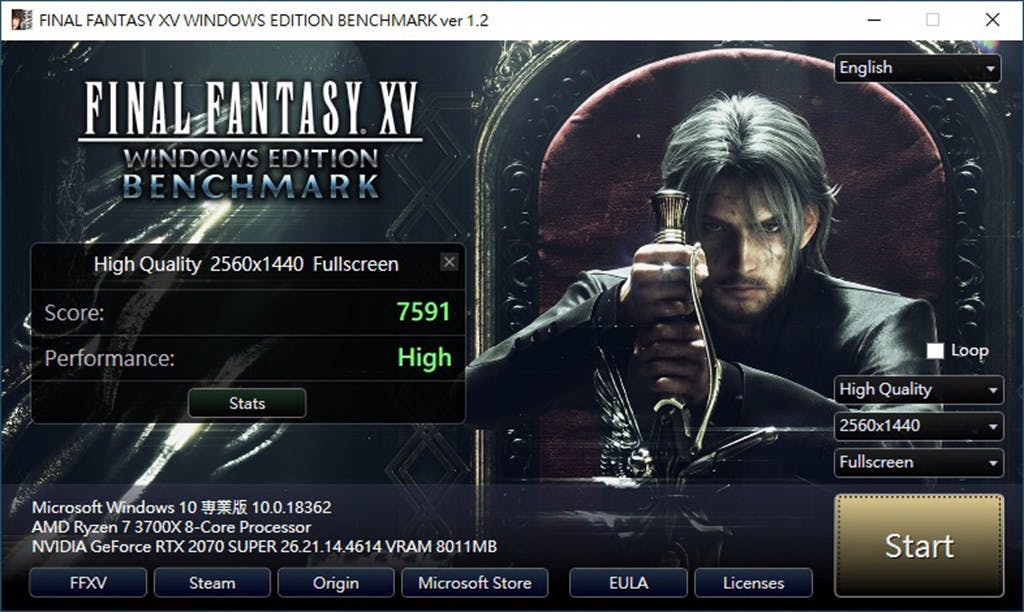

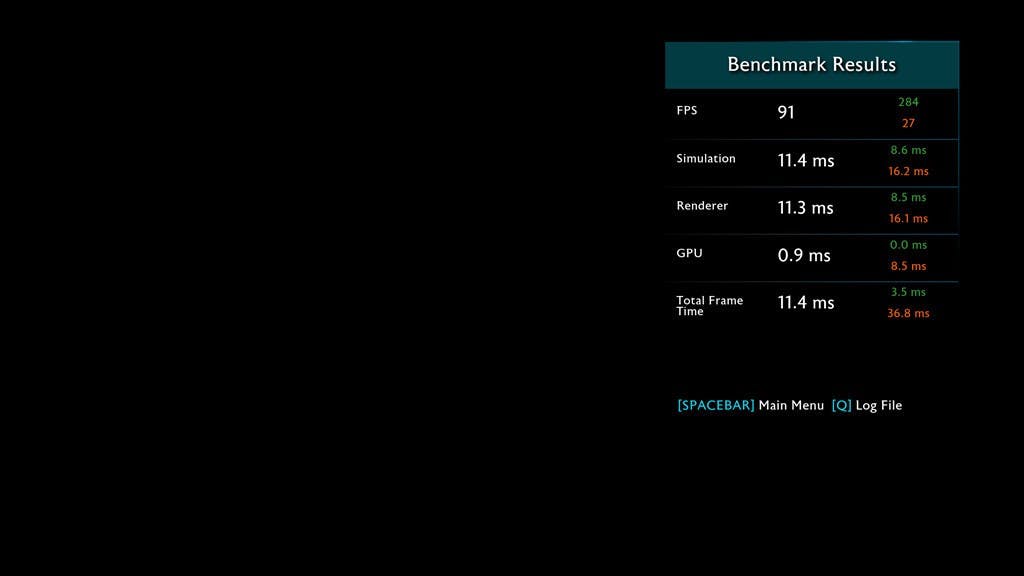

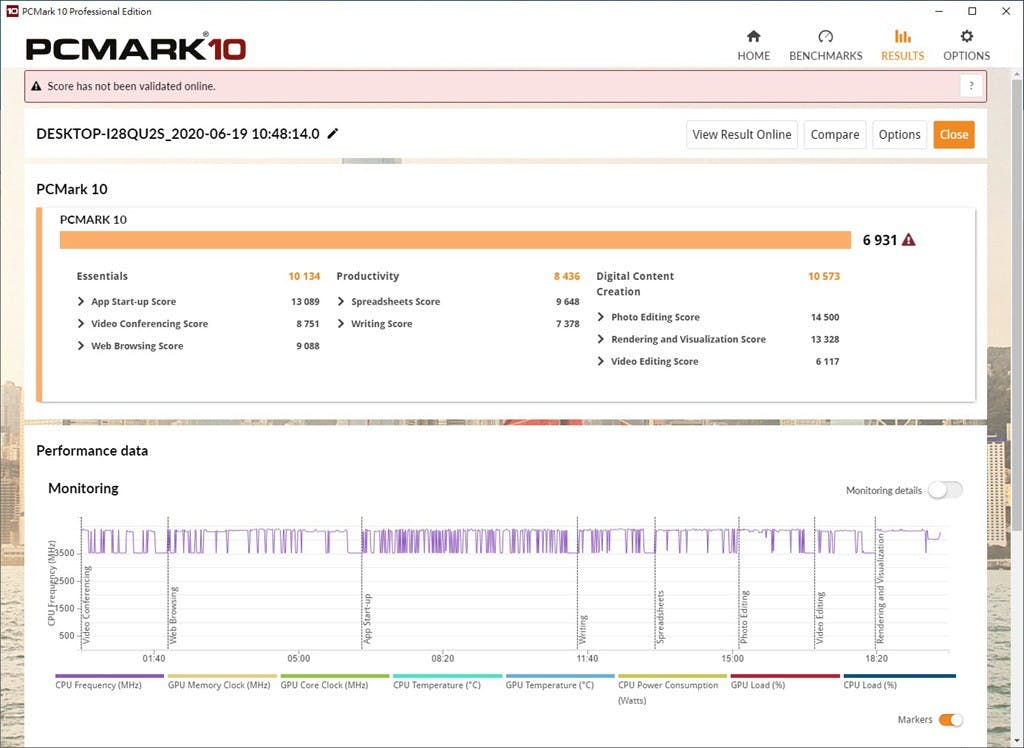

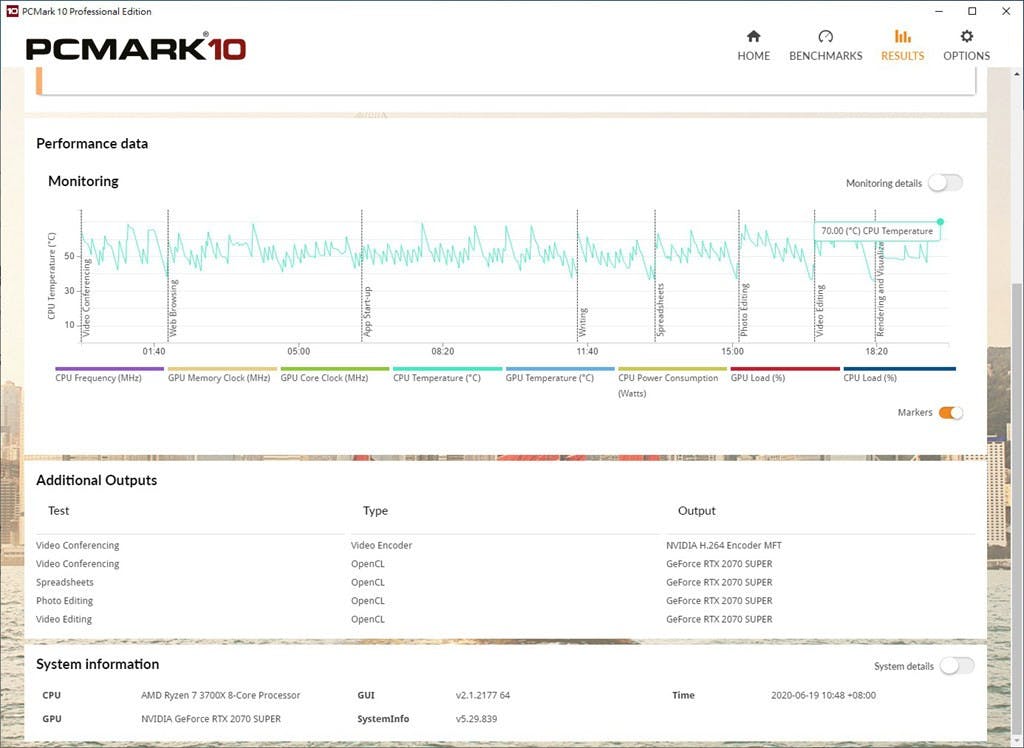

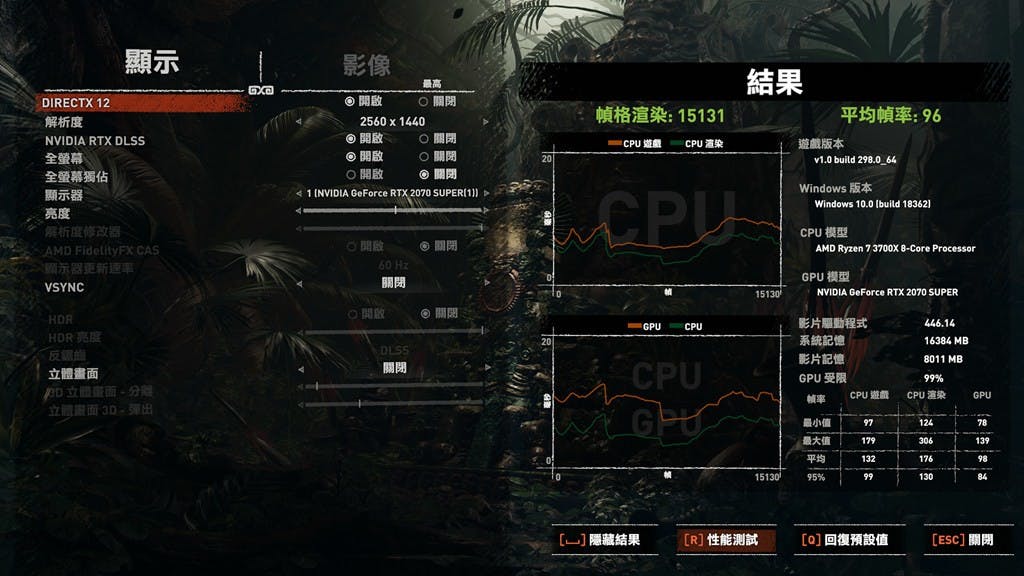

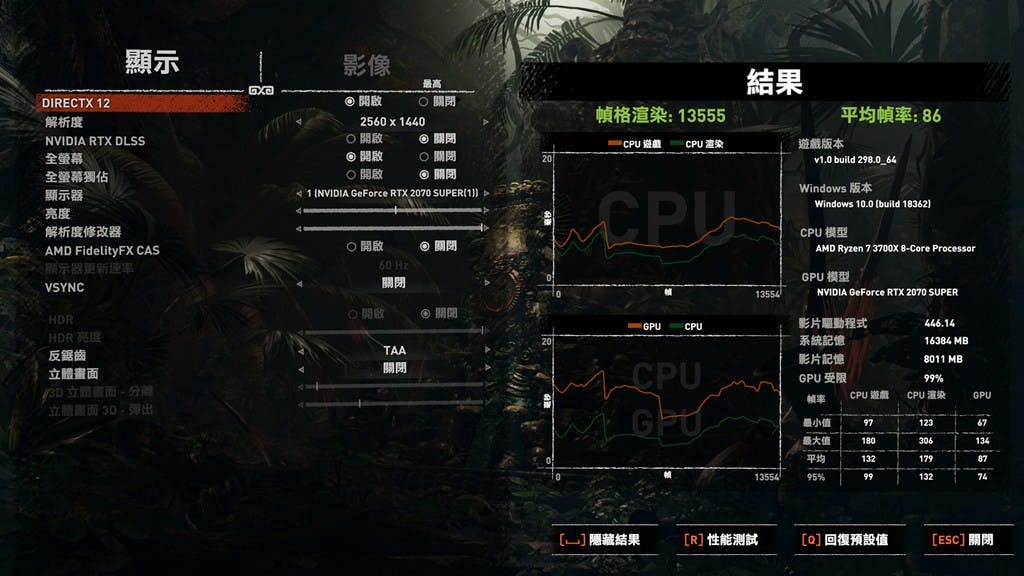

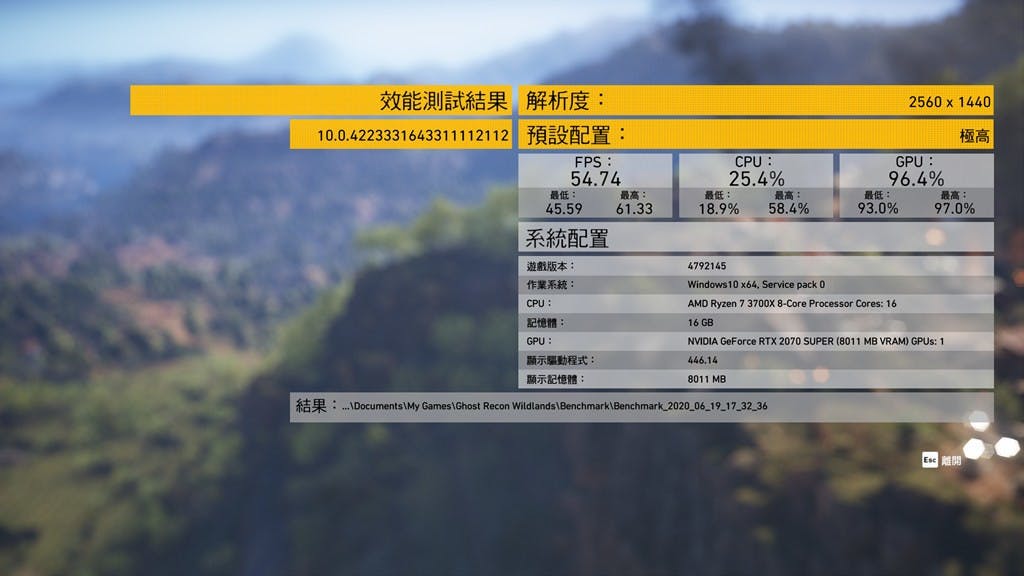

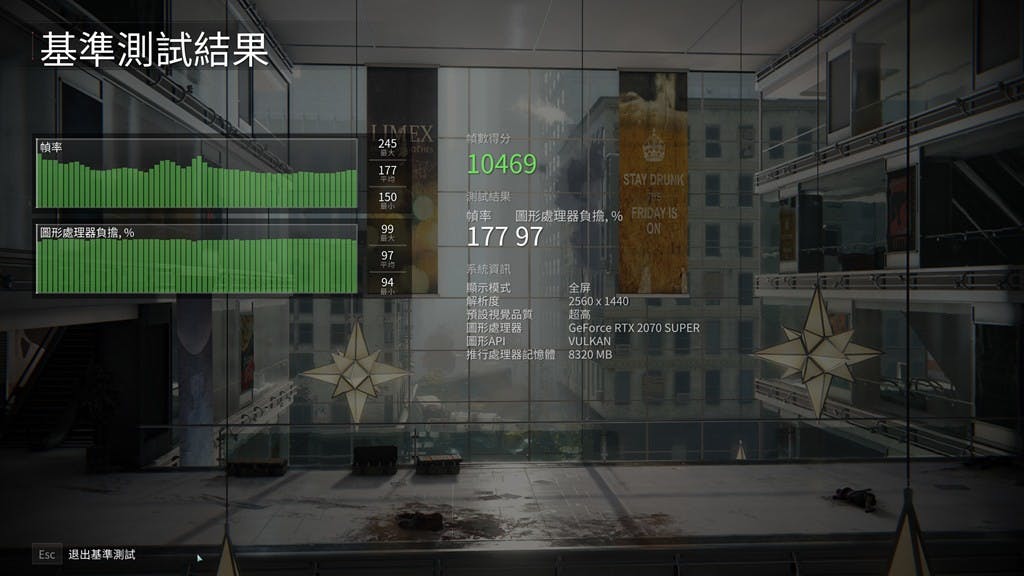

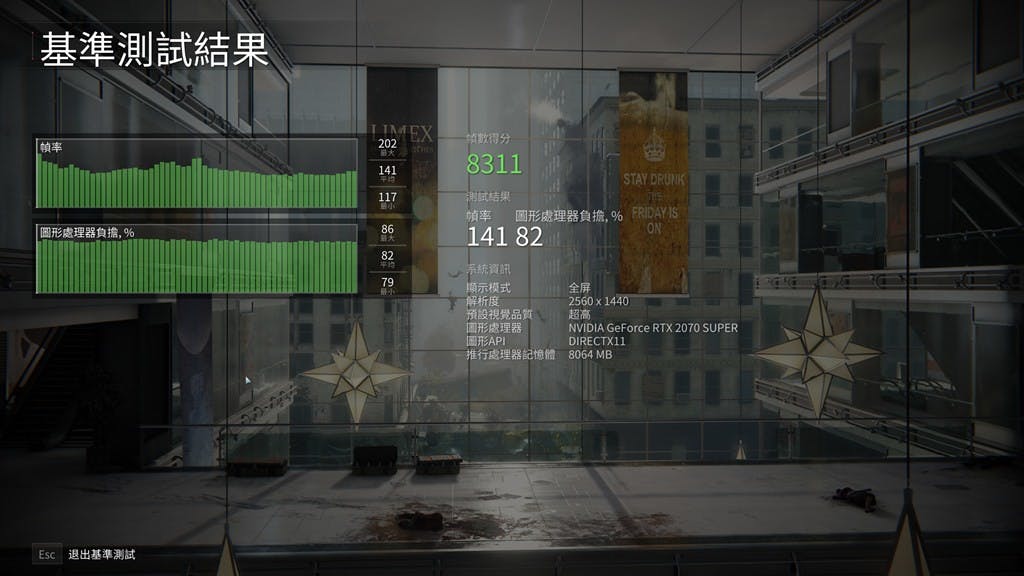

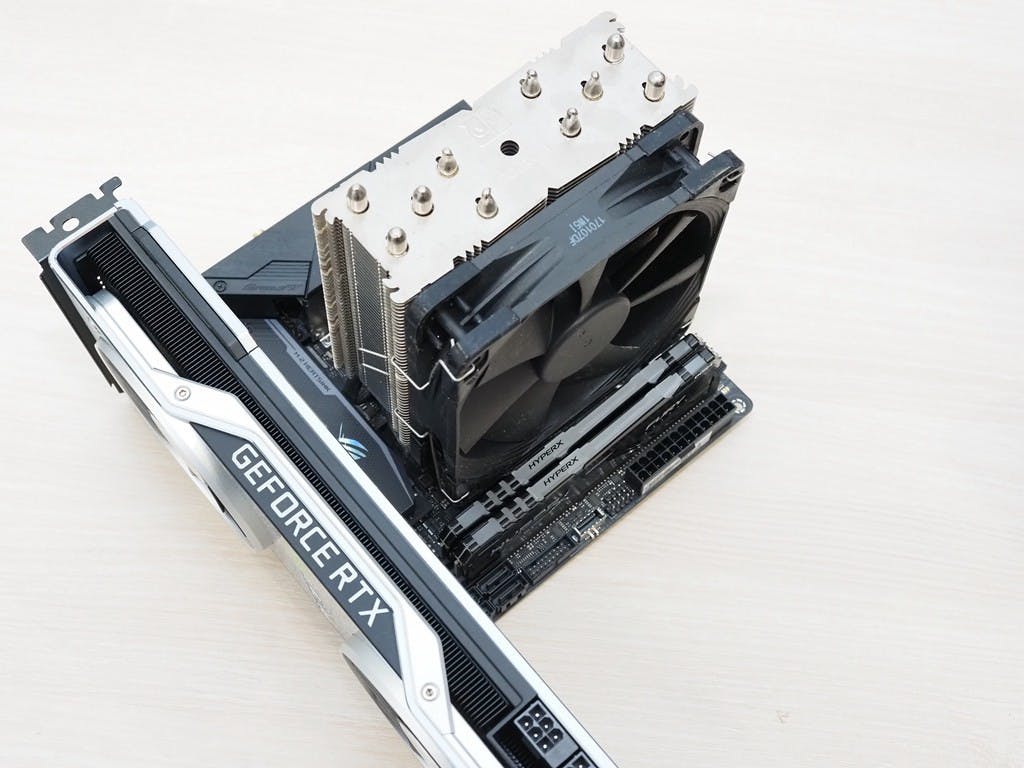

此次測試,筆者選擇的是認為較符合選擇 B550 主機板層級的硬體組合,搭配在能耗與整體表現相當出色的 Ryzen 7 3700X ,這款處理器時脈僅較 Ryzen 7 3800X 略低,但卻仍屬 65W TDP 產品,搭配 HyperX FURY DDR4 3200 8GBx2 RGB 記憶體, Kingston A2000 PCIe 3.0 SSD ,顯示卡為 NVIDIA RTX 2070 Founder Edition ,搭配 Fractal Design Ion+ 860W Platinum 電源,與多年前第一代 Ryzen 問世時 AMD 提供的貓頭鷹 U12S 散熱器。

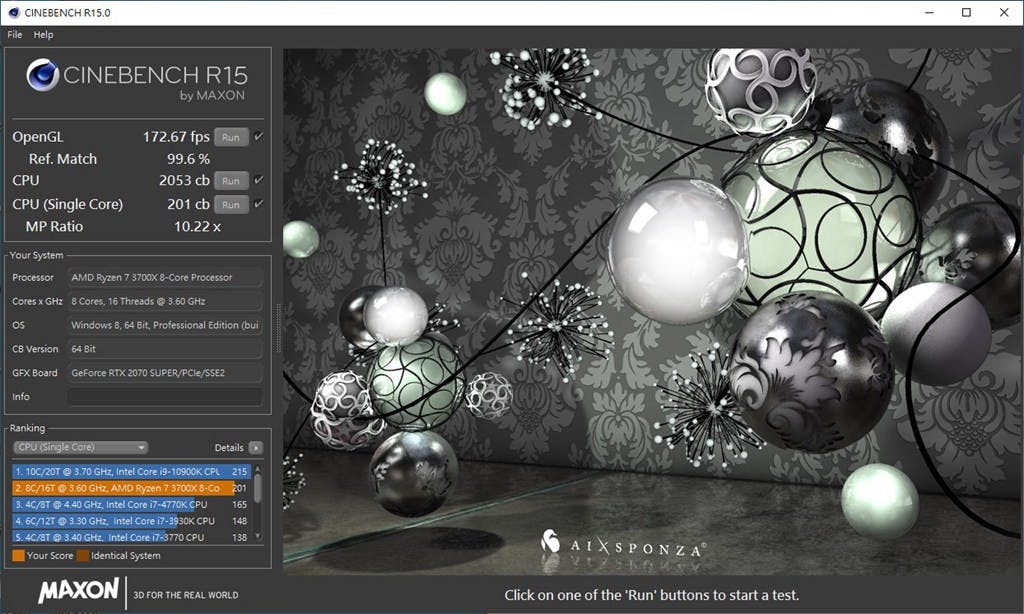

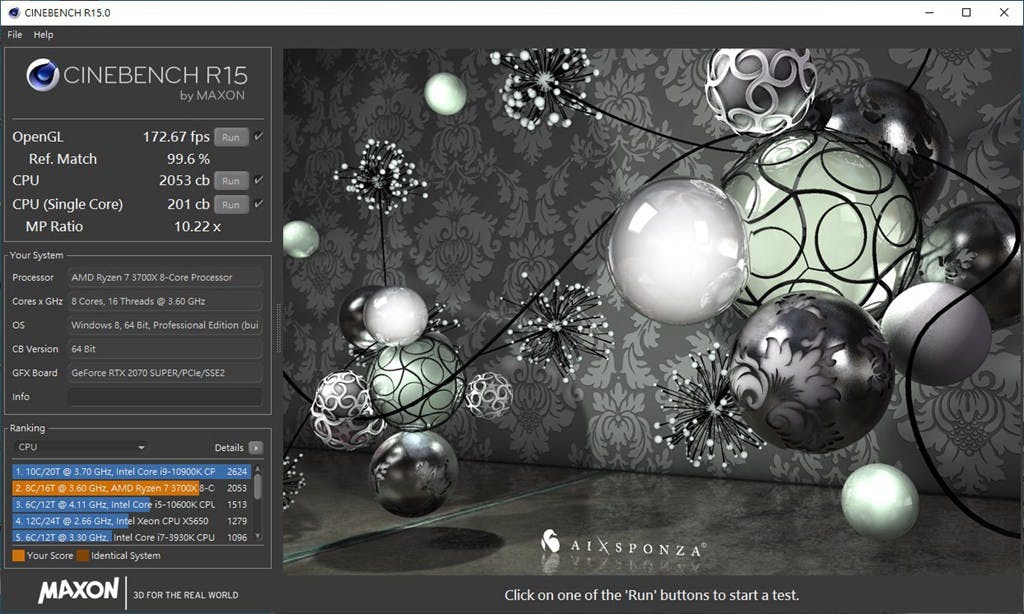

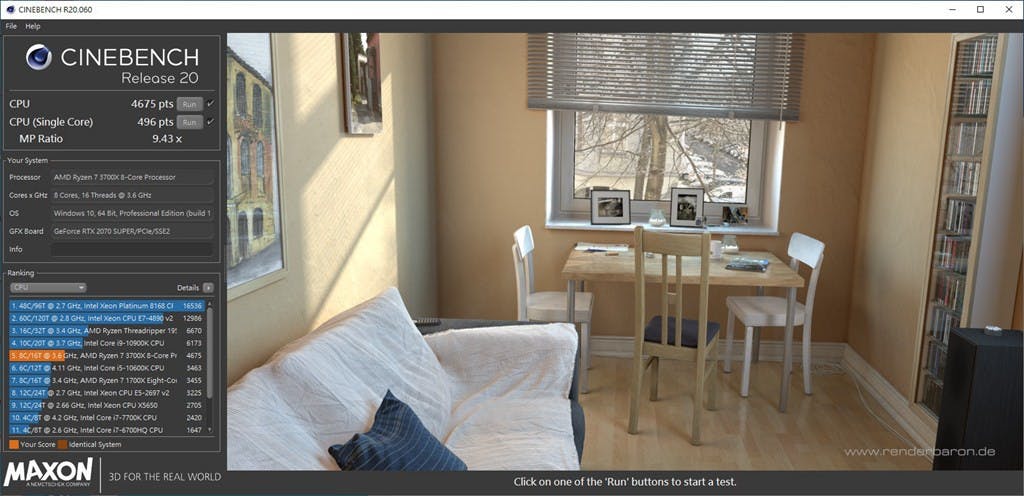

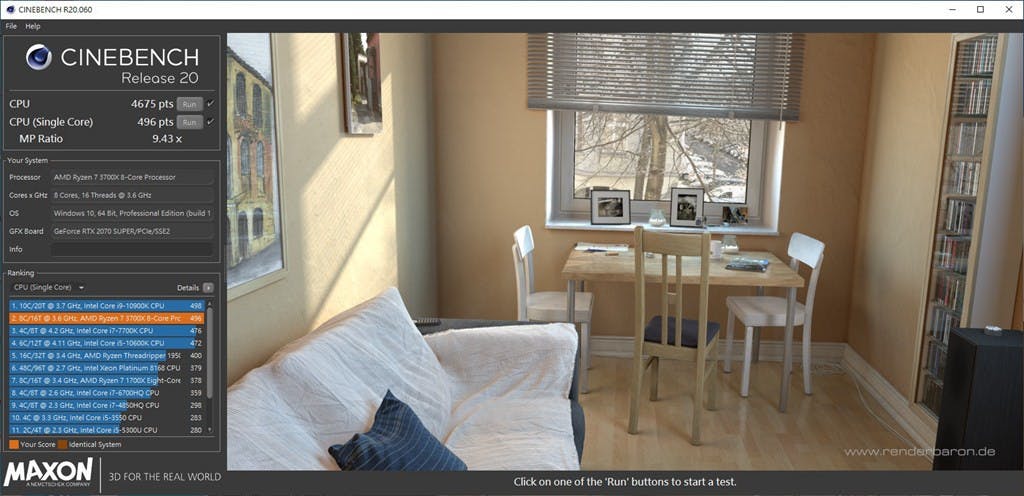

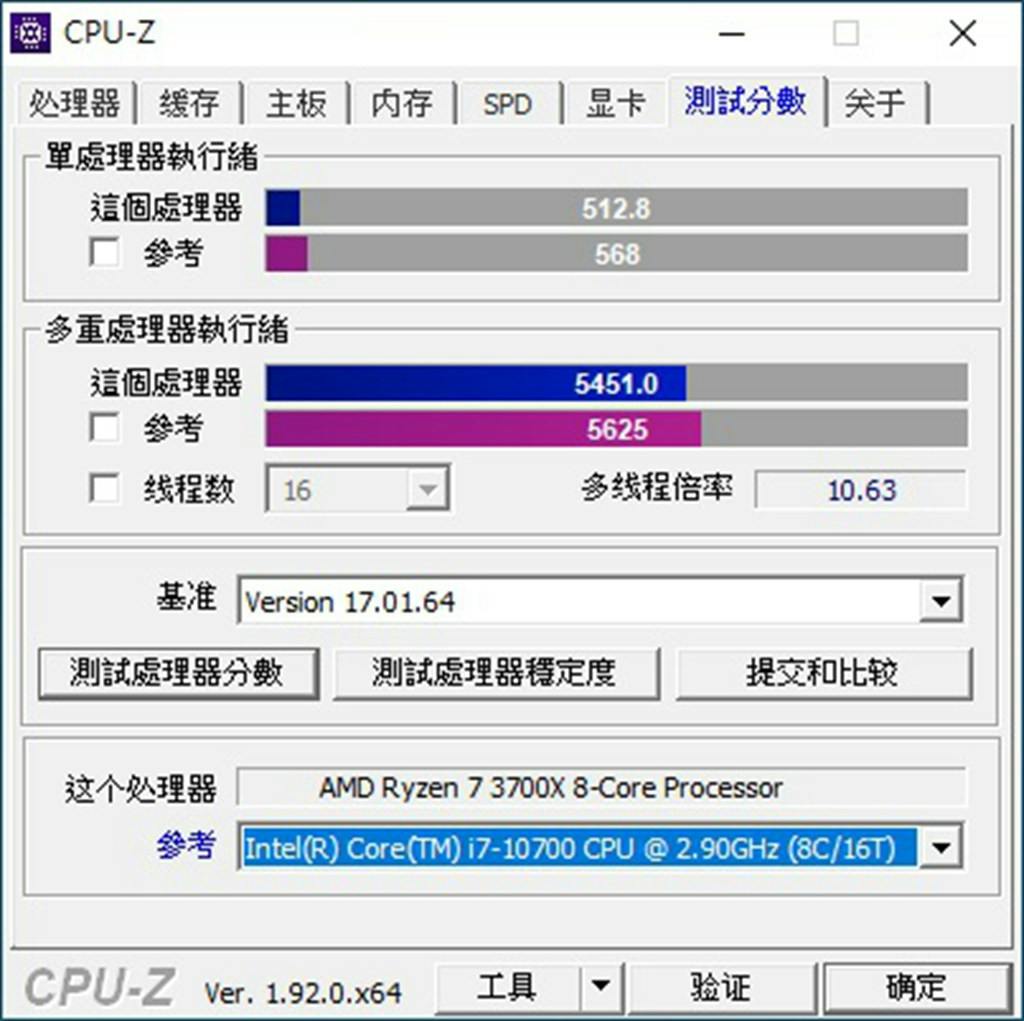

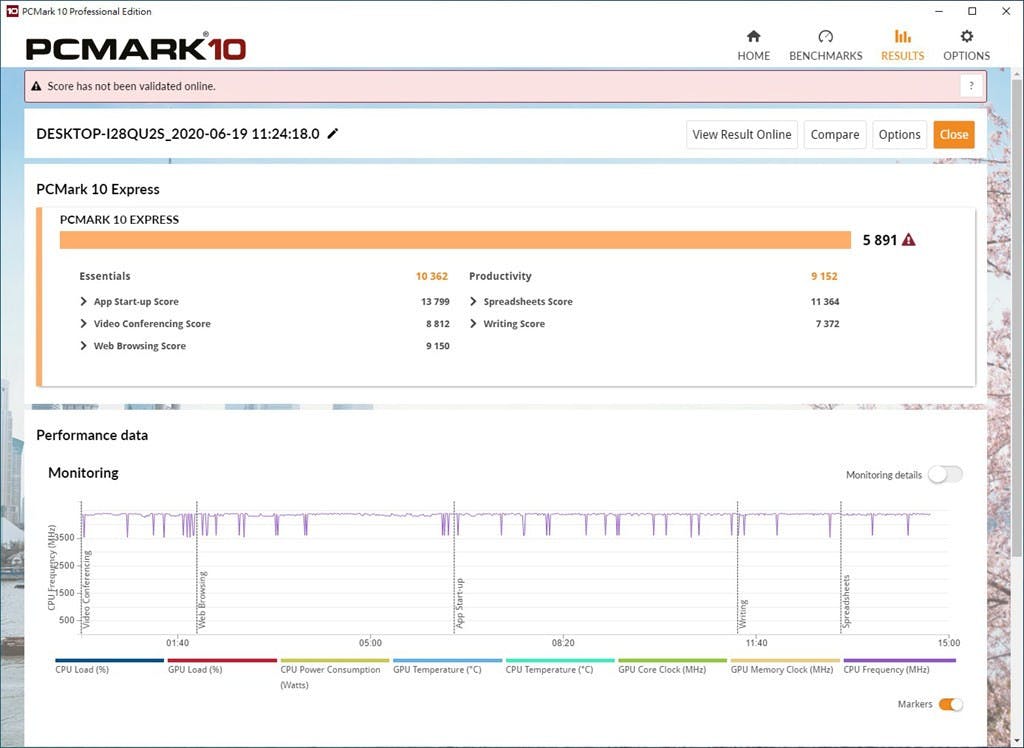

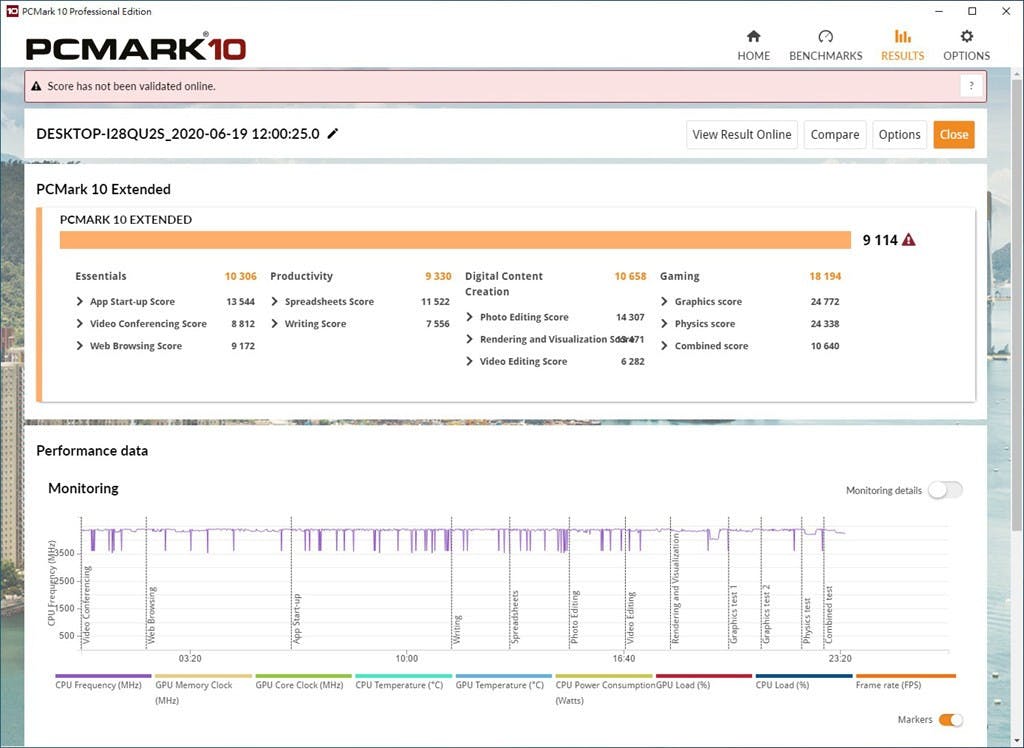

在基本測試之下,筆者認為相較 X570-I 得到的結果並未有太大的差異,也由於供電設計相同,可預期能超頻的幅度相近,但熟知超頻的玩家應該也會體驗到散熱的重要性,在 PCMark 的溫度最高瞬間溫約莫 70 度,筆者嘗試以 1.25V 把時脈提高到 4.1GHz ,在 Cinebench R20 多核確實有些許提升,可是單核心測試的效能反而降低,顯見 U12S 在較長時間的高時脈運轉的解熱能力不足(至於由於解熱不佳成績難看就不特別貼出來了...)。

如果從非追求極致的玩家的角度,相對 X570-I Gaming , B550-I Gaming 保有相同的 8+2 相供電、 8 層 PCB ,雖背面 M.2 插槽降為 PCIe 3.0 、簡化板載 LED 與散熱片的發光與後方 USB 數量,不過提供新一代機殼前面板的 USB Type-C 連接與 Intel 2.5G 乙太網路,在實際使用體驗不會有太多差別,若兩者價差能有超過 1,500 元,筆者認為 B550-I Gaming 是相當有競爭力的。

以筆者的想法,如果是追求小型化 AMD 平台的用戶,若要追求極限, ROG Crosshair VIII Impact 絕對是唯一的選擇,若只是想要可靠的非超頻或輕度超頻使用,對背板 USB 插槽數量不是那麼在意,選擇 B550-I 也能夠把價差轉到如 CPU 散熱、更大容量的 SSD 或更高階的 GPU 上。