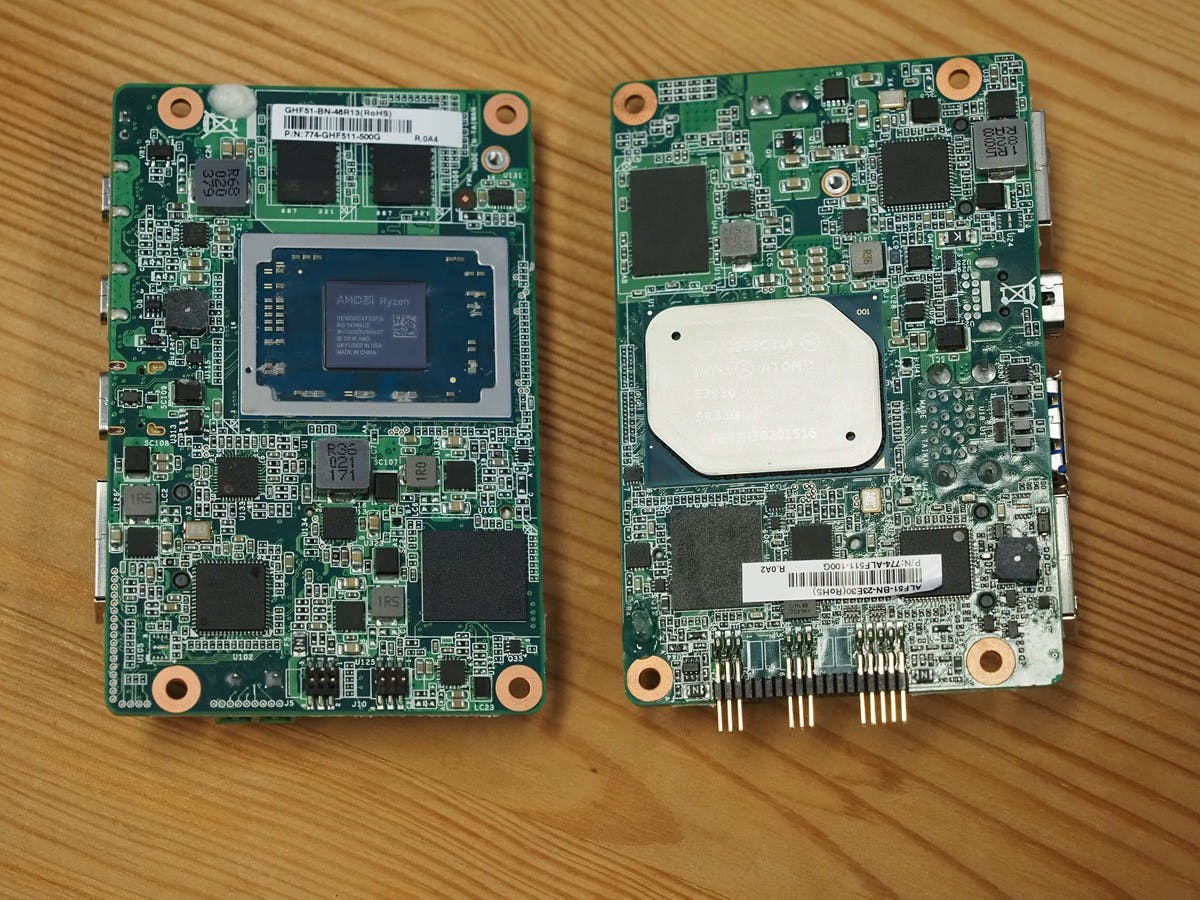

對新一代玩家, DFI 友通可能是個陌生的台灣品牌,不過歷經台灣 DIY PC 最輝煌時代的老玩家,應該難忘當年 DFI 友通各種獨特的主機板設計與巧思,而當年輝煌一時的 DFI 伴隨著電腦產業轉型,現在的友通仍舊持續在電腦產業耕耘,但重心早已轉至產業應用,其中就是工業單板電腦設計。此次也很難得與友通借到他們近期兩款特殊的 Femto-ITX 工業級主機板 GHF51 、 ALF51 開箱,其中 GHF51 更是當前最小型化的 AMD Ryzen 主機板。

不過要注意的是,這系列主機板並非消費級產品,僅是提供特定領域採買使用,以一般消費者難以取得,但若是產業與工業相關應用廠商,則仍可透過友通官網的連絡資訊洽詢。也因為是針對工業市場產品,兩者分別提供 10 年與 15 年的 CPU 生命週期支持。

工業應用的 Femto-ITX 與消費級樹莓派看似相似卻大不同

DFI 提供的兩款單板 GHF51 、 ALF51 不僅分別隸屬 AMD 與 Intel 陣營,兩者產品定位也相當不同; GHF51 為採用 AMD Ryzen 嵌入式 R1000 處理器,是當前業界最小尺寸的 Ryzen 主機板, ALF51 則是藉由無風扇設計提供 -40 度到 85 度寬溫運作的省電產品,兩者皆強調具執行 Windows 與 Linux 系統能力,且藉由 x86 指令集能夠提供廣泛軟體的支援能力。

此次兩款主機板採用的 Femto-ITX 屬於業界標準尺寸之一,採用 84 x 55mm 大小,與開發者圈相當受歡迎的 Raspberry Pi 的標準版本尺寸之 85.6 x 56.5mm 近似,不過屬於 PC 產業定義出來的 ITX 延伸規格,故並未完全與樹莓派尺寸相同,公規設計則有助在開發設備時使用統一的鎖點與預留空間。

雖說 Femto-ITX 主機板設計看似類似樹莓派一類的單板電腦,但由於設計目的並非為了開發者與玩家,工業控制用的單版需要強調幾個重點:寬溫環境下的持續運作可靠性、產品需具長週期持續供應與維護能力。

此外這類工業用單版顧及配置的耐用與可靠,縱使功耗不高,電源連接介面不會採用當前單板常見的 USB 形式,而會使用結構簡單、藉由兩條電線即可轉換成各種形式的 DC12V 的 2-Pin Termal Block ,這也是考慮到工業環境若以原為兼顧資料傳輸與供電的 USB 介面較難維持在寬溫、易有潮濕的環境使用。

這兩款主機板的一個重點是採用 x86 架構,能兼具 x86 Windows 與 Linux 的系統執行能力,雖說目前 Arm 陣營受惠微軟提供 Windows 10 IoT for Arm 系統已經能夠執行 Windows ,或許在架構、省電性不遜於 x86 ,然而若要執行 x86 原生應用就會遇到無法執行或是在模擬模式下效率低落的問題。

GHF51 、 ALF51 則由於原生 x86 架構的關係,既能執行標準的 x86 應用,也能執行 Linux 應用,對一些原本就採用 x86 搭配 Windows 系統之嵌入式工控電腦的客戶,亦可將原本的應用搬到這兩款更省電且兼具效能的 Femto-ITX 主機板執行,省卻因系統汰換與升級造成原本應用需要重新撰寫的轉移困難。

此外 Femto-ITX 工控用主機板與消費級產品還有一項重點差異,即是安全性 ;這兩款主機板皆採用 fTPM /韌體型 TPM 做為確保不受網路攻擊的手段與機制,並免用於公控、安控領域被駭客入侵。此外也具備用於連接各類感測器的 Digital I/O / DIO ,使其能夠與市場上的門禁、智慧家居用的感測器連接,不需再經由 USB 介面轉換。

最小 AMD Zen 架構主機板的 GHF51

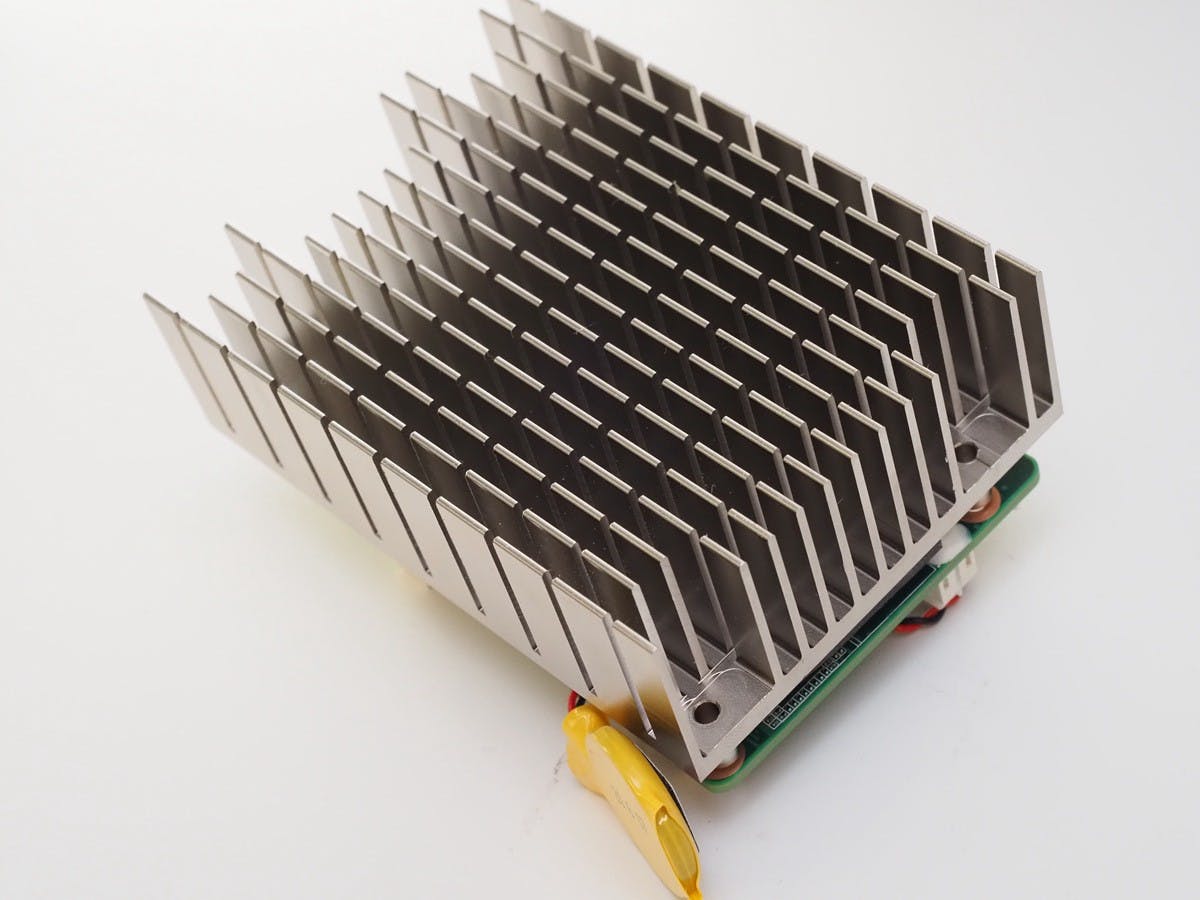

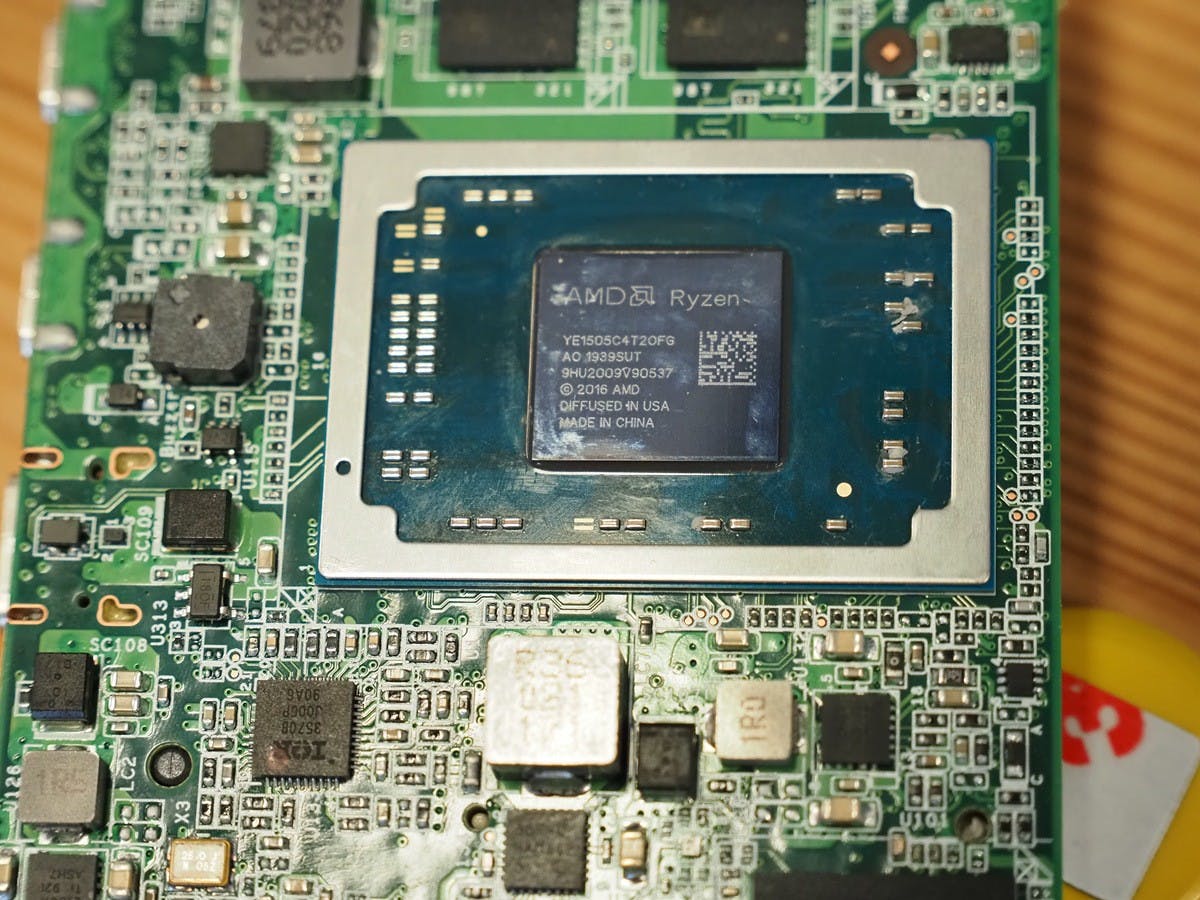

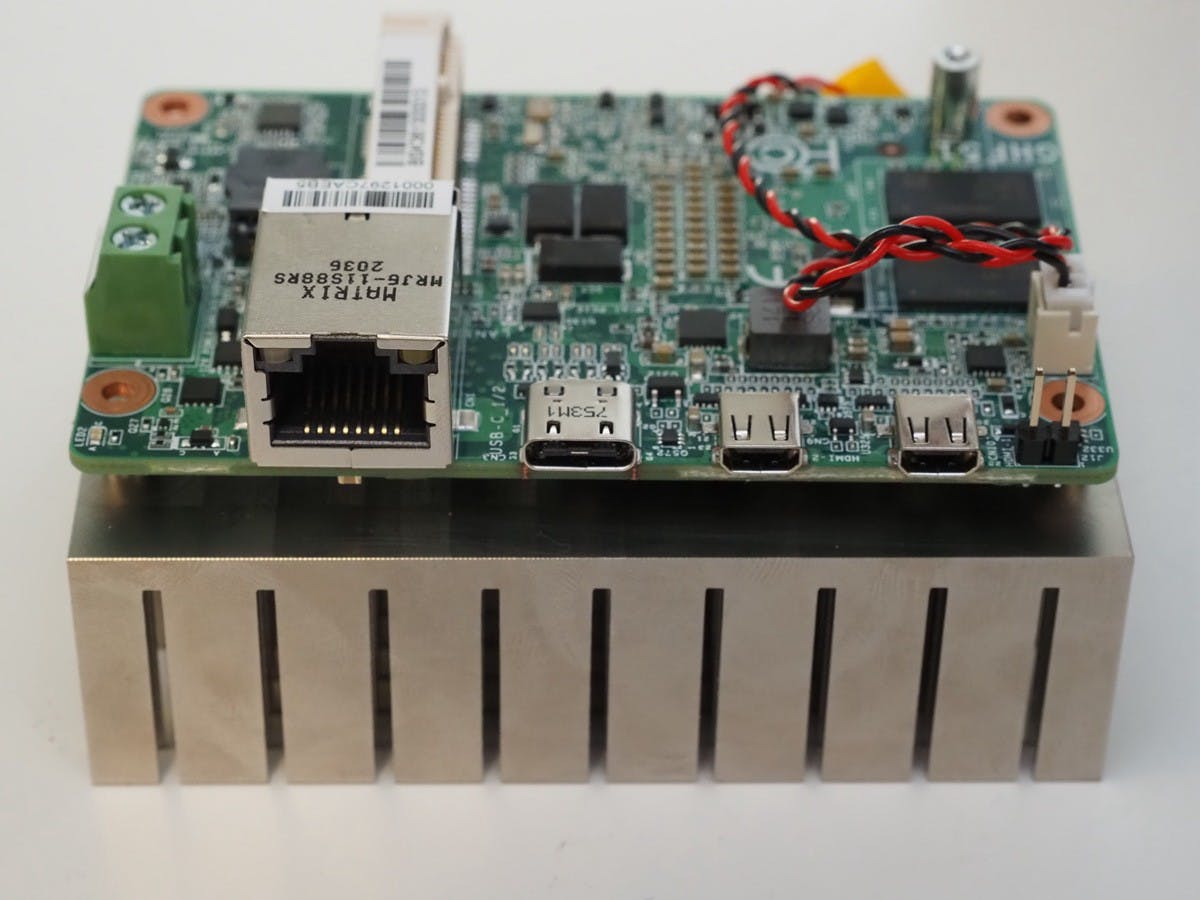

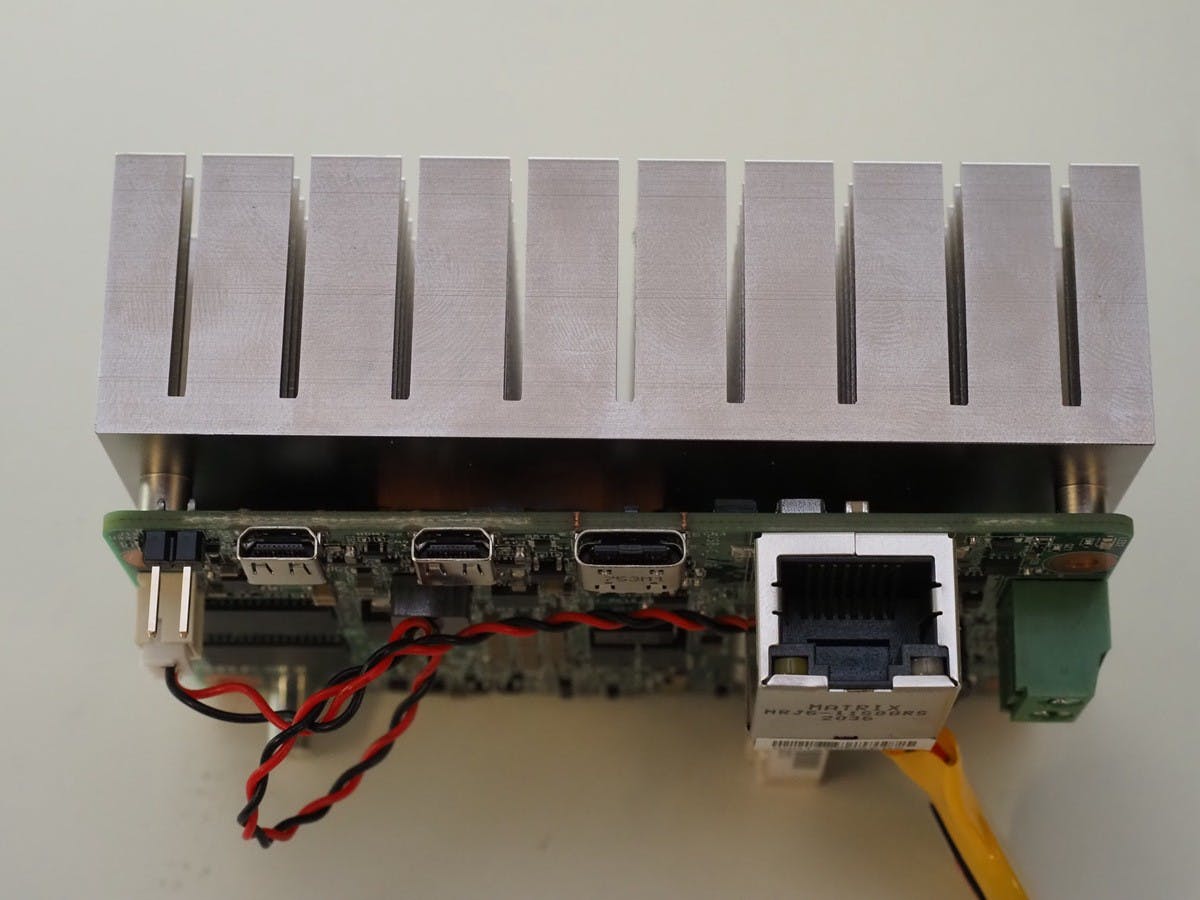

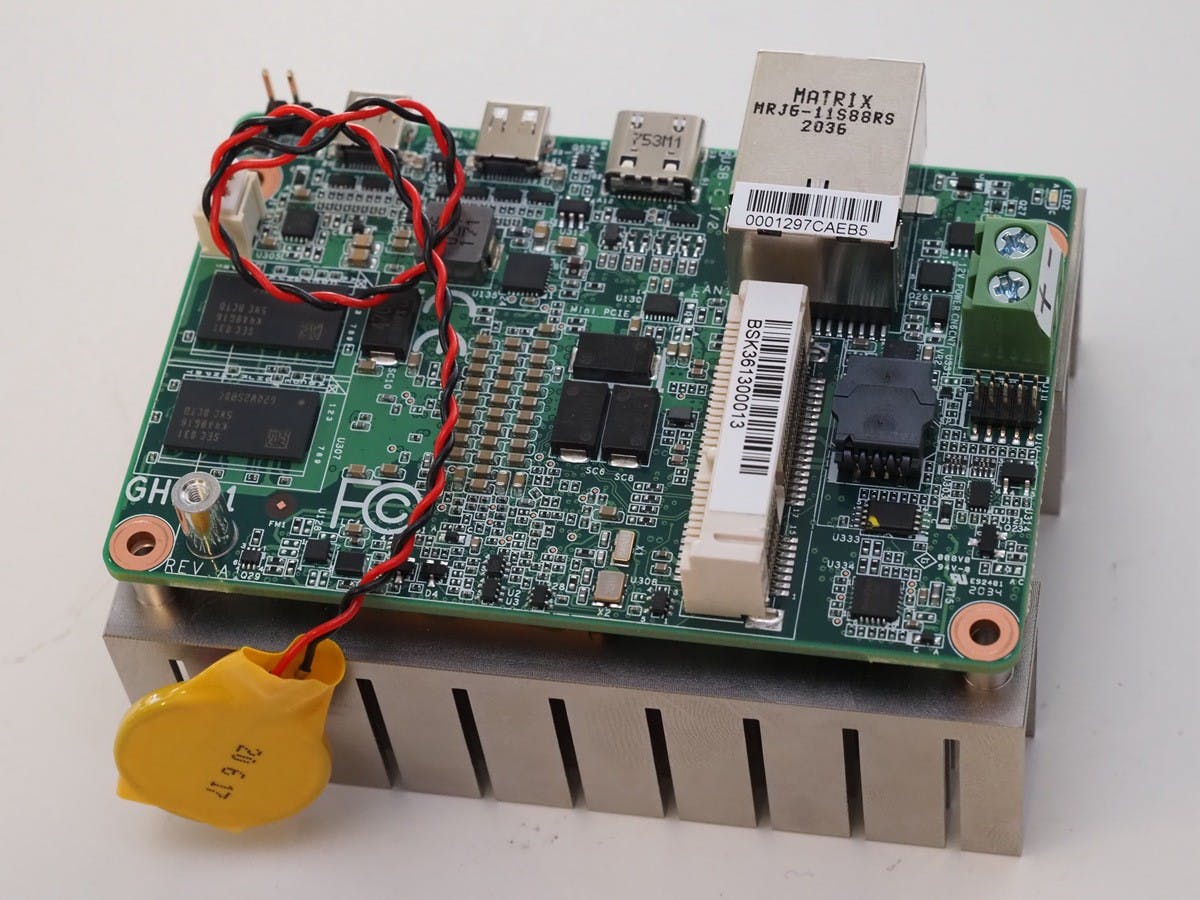

此次開箱的 GHF51 版本為 GHF51-BN-46R13 770-GHF511-500G ,所搭載的是隸屬 AMD 嵌入式系統的 Ryzen Embedded R1305G APU ,配有 4GB DDR4 與 64 GB eMMC ,提供 2 組 microHDMI 、 1 組 USB 3.1 Gen2 、一組乙太網路,透過 12VDC 接線器方式供電,故在測試時是透過兩線轉換成公規變壓器連接口安裝。

這款主機板由於是針對工業應用設計,縱使原本 Ryzen Embedded R1305G APU 整合乙太網路功能,考慮到需要工業使用環境寬溫需求,仍配置一顆支援寬溫的乙太網路控制器,藉此符合工業寬溫環境運作的可靠性。

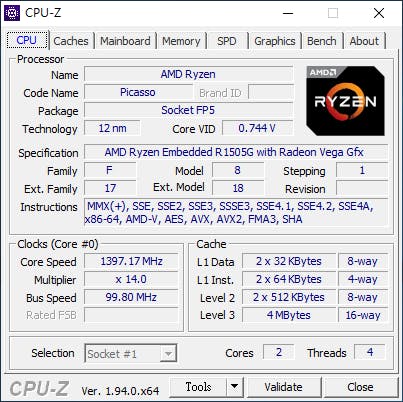

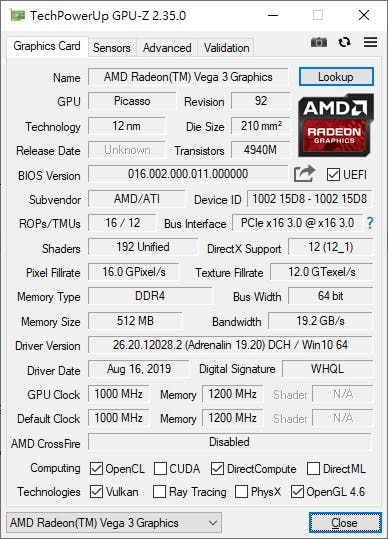

GHF51 系列使用的 Ryzen Embedded R1000 系列平台由 Ryzen 3 2200U 平台延伸而來,採用雙核 Zen 架構搭配 3 核 Vega GPU ,此次測試的版本 GHF51-BN-46R13 為 0-60 度寬溫版本,不過其中 GHF51-BN-46R16 則可進一步達到 -20 度到 70 度的寬溫。此外,由於整合 Vega 架構 GPU ,故也支援影像輸出的 Fluid Motion 補幀技術,使影片播放更為流暢。

GHF51 除了具備兩路 HDMI ,能做為如數位看板、零售管理系統等影像相關應用,拜 Ryzen Embedded R1000 較典型單板電腦更高的運算性能,亦能夠在不需搭配其它擴充卡的前提下執行如影像分析、數據分析等 AI 應用,配合 Digital IO / DIO 介面,可搭配各種感測擴充版,做為智慧家居、門禁系統或 AIoT 物聯網中樞。

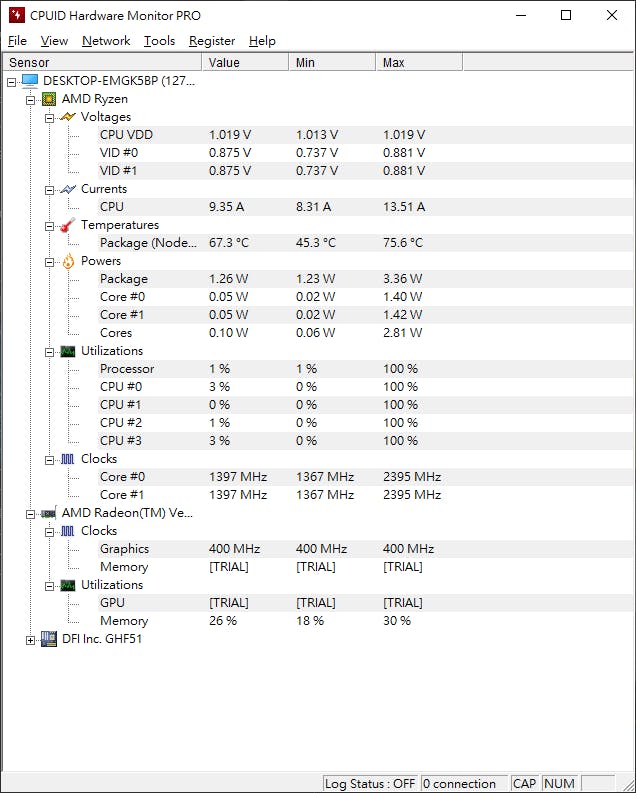

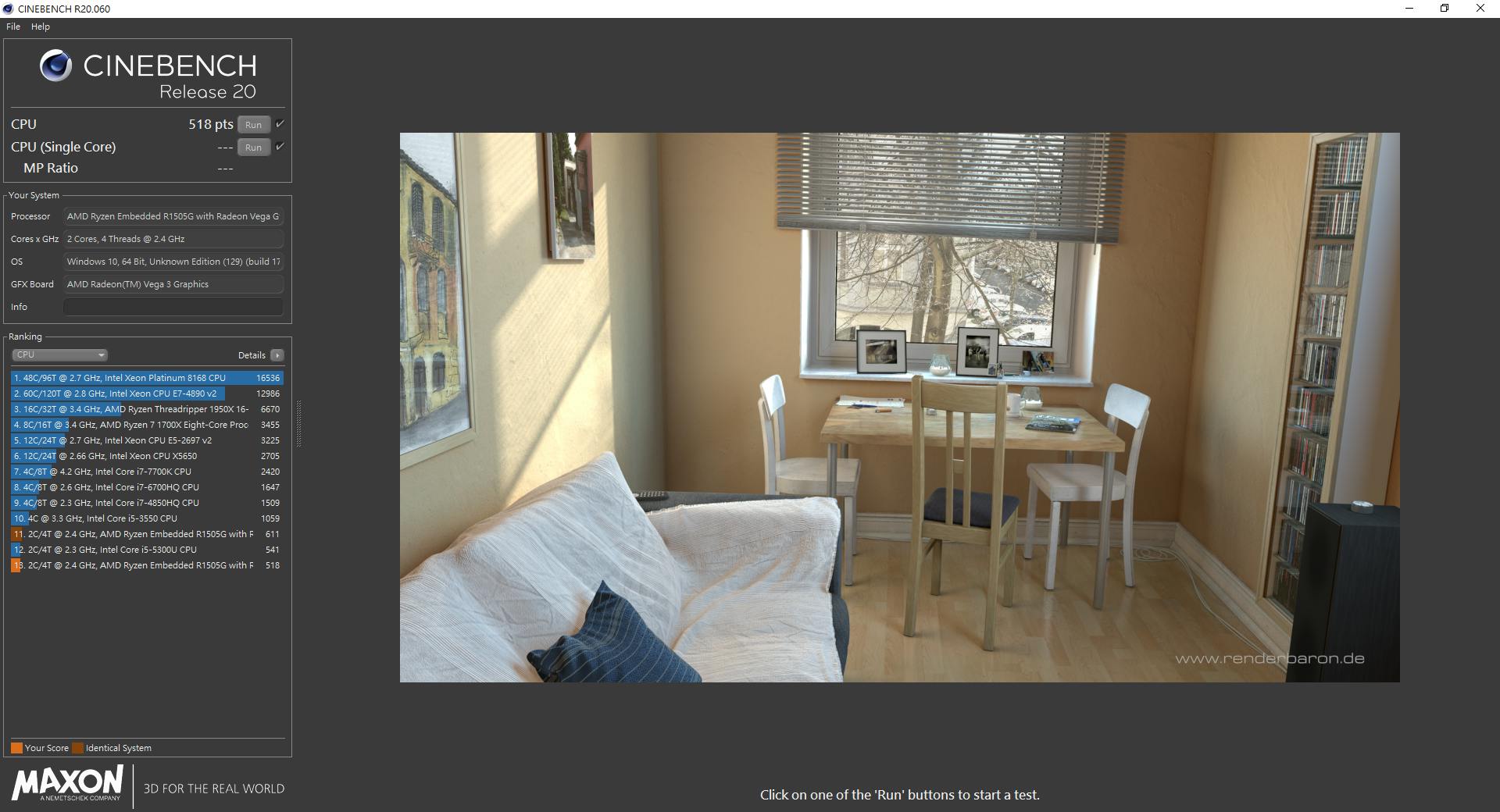

此次也進行 GHF51 簡單的性能測試與 CPU 核心發熱監測,在搭配大型被動散熱片、無風扇之下仍具相當水準的運算效能,在滿載之下的瞬間最高溫達 75.6 度,不過時脈並未因此受影響,顯見 GHF51 為嵌入式工控環境應用採用的耐候性是相當不錯的,同時效能表現以單版系統相當出色,加上 VEGA 架構 GPU 在圖形或是加速運算皆較同級競品更佳,也能執行更複雜的邊際 AI 應用。

省電、寬溫與長達 15 年產品壽命支援的 ALF51

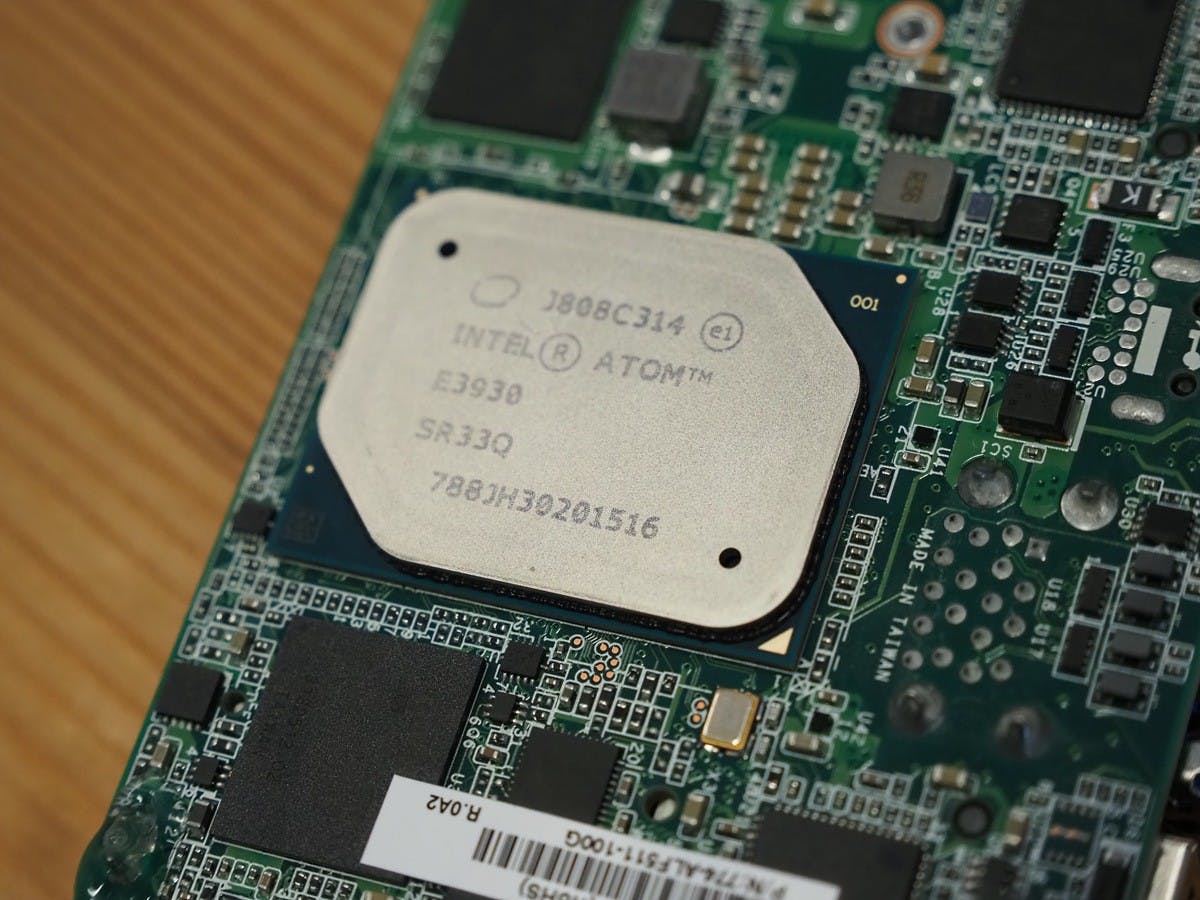

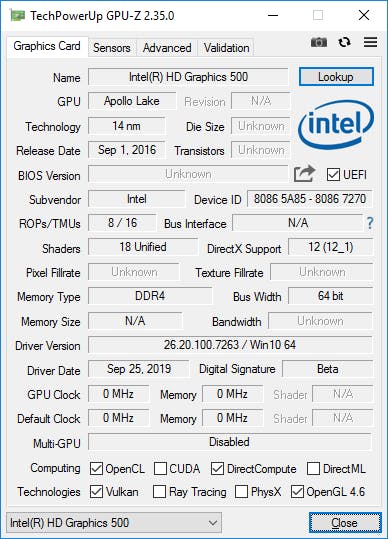

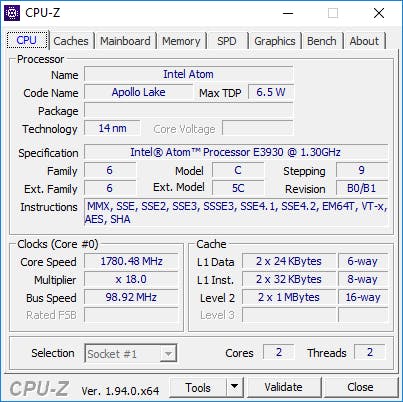

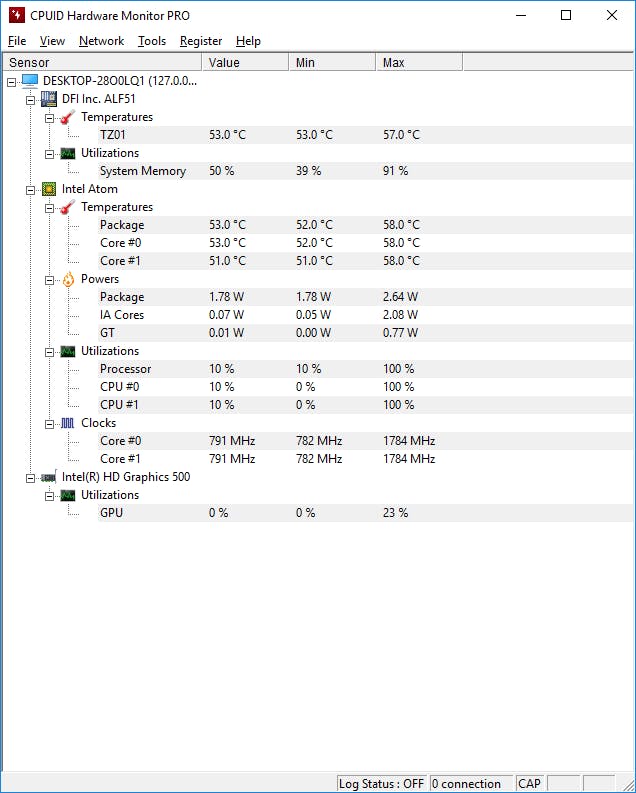

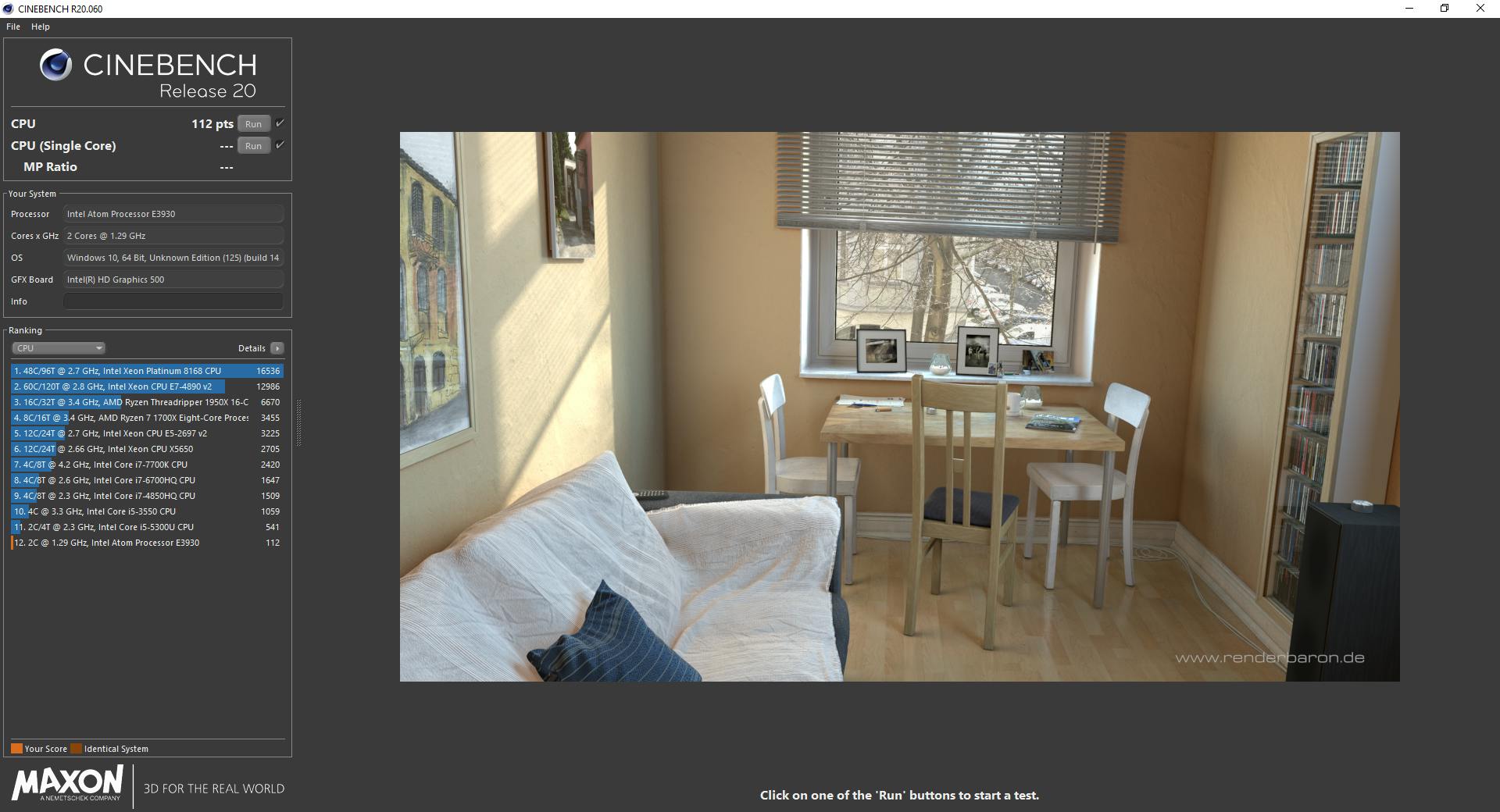

至於 Intel 代表的 ALF51 雖亦為 x86 架構,但與 AMD 的 GHF51 有截然不同的應用差異定位, ALF51 採用 Intel Atom E3900 系平台,原本即是定位在無風扇、低功耗應用,更重要的是旗下有特定的處理器能夠具備優異的寬溫環境耐性,如 X5-E3930 、 X5-E3940 這兩款處理器可達 -40 度到 85 度環境,能滿足如冷凍倉儲、高溫工廠或高低緯度國家使用需求,此外 Intel 顧及工業市場需求,為此系列處理器提供達 15 年的產品壽命支援。

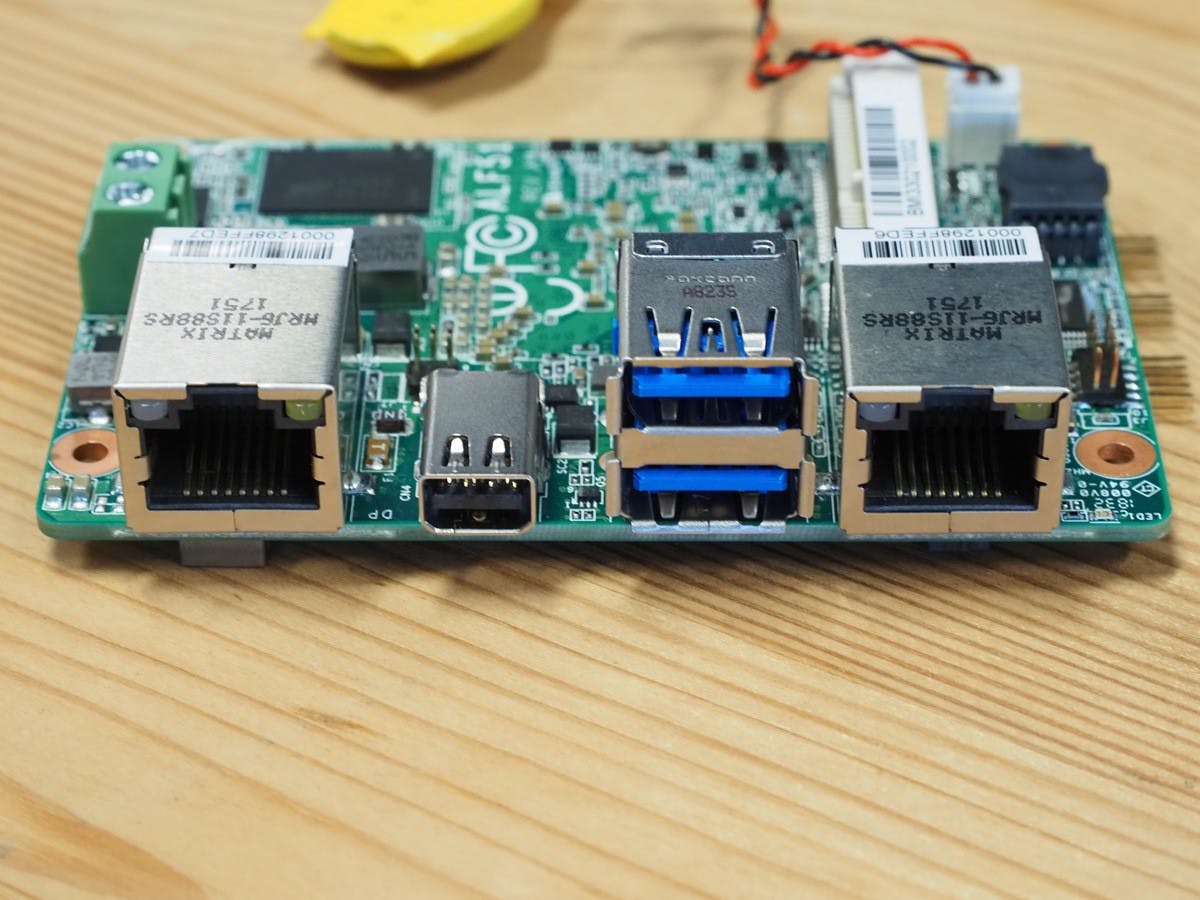

不過 Atom E3900 平台的重點就非放在節能高效能領域,而是提供省電而合宜的效能,此系列配置的 RAM 為 2GB 或 4GB ,搭配 64GB eMMC ,可提供一路的 miniDP++ 影像輸出與兩個 USB 3.1 Gen.1 Type-A ,還有兩路的 GbE 網路,額外提供一路 RS-232 。

ALF51 設計有兩大特色,其一是板上可提供兩組乙太網路,另一個是具備一路支援 4K 輸出的原生 DP 介面,藉由 miniDP++ 介面,除可連接到日益普及的 DisplayPort 顯示器外,若要搭配 DVI 或 HDMI 顯示器,能使輸出的影像訊號透過轉換到 DVI 或 HDMI 時可採被動式轉換器,提升設備搭配顯示器的彈性。

由於隸屬 Apollo Lake 的 Atom E3900 系列並非高效能導向,此次取得的 E3930 的 TDP 最高僅 6.5W ,相較 AMD 平台的 GHF51 測試表現效能低了不少,但縱使全速執行之下,核心溫度仍未超過 60 度,也沒有出現降頻等跡象,是訴求省電以及高度可靠性的平台,能應用在智慧家庭閘道、門禁一類或是單螢幕的數位看板等應用。