Apple M1的跑分數據一出現,彷彿全世界的果粉都集體高潮,提前慶祝Apple即將征服計算機工業,連某些具備豐富產學經驗且筆者長期敬重的前輩和長者,也紛紛丟掉了學識、常識和理智,連Apple「進軍伺服器市場」這句話都講的出來。從Apple宣佈Apple Silicon到現在,筆者所聽到最一針見血的評論是:以後在咖啡廳用Macbook跑原生Windows的「假文青」會更少。快哉此言。

你最愛鬼扯的天時地利人和到哪裡去了?

- 天時:Intel擠牙膏擠到天怒人怨,連曾經傲視世界製程技術優勢都丟了。

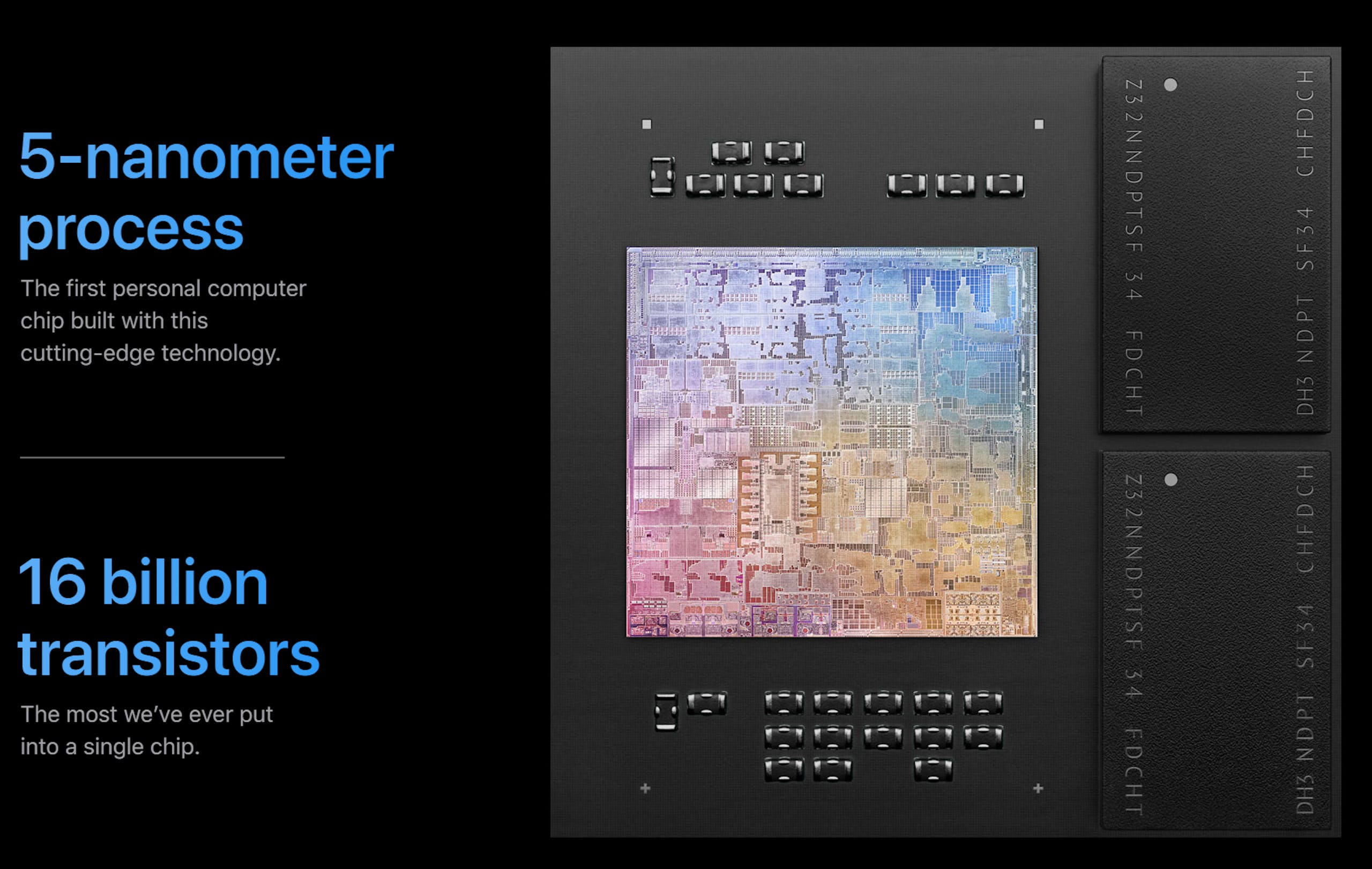

- 地利:台積電5nm製程。反觀AMD現階段還停在台積電7nm,更別提Intel還卡在自家10nm。

- 人和:Apple iOS/macOS軟體生態系統早已全面64位元化,等於「封印解除」。

請還有什麼問題嗎?

Apple的商業策略到底是什麼?

對Apple來說,他們要的不是市占率,而是「利潤最大化」,換成M1的最大好處,除了老生常談的「最佳整體使用者體驗」,就只剩下處理器自己賺,而不是要「撈過界」打死別人。假如戰線拉的太開,搞不好最後被打死的還是Apple自己。

M1和後繼的徒子徒孫再怎麼厲害,只要Apple不會想不開開闢銷售處理器的第二戰場,對「Wintel」個人電腦的影響就很有限,能被Mac和平板吃掉的早就吃光了。Apple過去幾年也就沒在賣晶片了,有什麼理由相信這時會瞬間策略轉向?年輕時身為「RISC十字軍」成員的筆者是很希望看到Apple把筆者的臉打腫的像豬頭一樣,但怎麼看機會都很渺茫。

Mac換M1有哪些風險?

就商業的考量,M1的出現考驗使用者的接受度,變相拿「沒辦法用原生Windows就會跑掉的假文青」對賭「能夠得到和iOS一樣完整的使用者體驗,跨所有機種使用同一個AppStore的便利性」。如方便,各位科科倒是可以舉手之勞留言分享一下,根據自己的生活經驗,這些「假文青」的比例有多少,也許結果會讓各位科科開始科科笑個不停也說不定。

曾經擁有過初代Macbook 12和MBA 2019的筆者也很納悶,macOS的Multi-touch棒到無可挑剔的水準,用來看資料文件網頁都超級方便 (先不提手感跟ThinkPad相比之下爛到爆炸的鍵盤),你們幹嘛還要裝UI設計疊床架屋的Windows?

至於本來就打死不用Windows的果粉,當然還是乖乖的換機啊,哪次不換的?

這次應用程式改版成M1原生,陣痛期大概要多久?

倒是不值得太過關心,只要搞定微軟Office和Adobe,80%的問題都迎刃而解了。

那到底會不會出現裝在M1上的Windows?

前陣子,有消息指出,有Apple高階主管透露「Windows 10 on ARM」在M1上是可以跑的—好大的一個餌。

總之,這完全是商業考量,也要Apple和微軟兩邊都有這個意思才行。以Apple的立場,它絕對希望「引君入甕」,誘使微軟上鉤,成為在它手上跳舞的玩偶,在上面重建Windows生態圈,但做這件事對微軟 (和Apple自己) 究竟有沒有好處,那又是另一回事。尤其微軟的未來集中在雲端,毫無必要在Windows上浪費太多力氣和資源,尤其還是客製化處理器的方案,願意弄個原生Office都算仁至義盡了。

就算成真了,我可以自己上街購買M1的Windows零售版自己安裝嗎?

退一萬步來講好了,即使成真,其安裝授權方式是否比照現行個人電腦,還是一個大大的問號,極可能還是以BSP (Board Support Package) 形式讓Apple出貨前預先安裝或著透過線上更新,而不會讓使用者像今天一樣自行購買零售版、製作USB安裝碟、到UEFI/BIOS設定開機裝置優先權、安裝完後接著是跑到天荒地老的系統更新和下載不完的驅動程式。

為何?道理很簡單,除非徹底改變行事風格,否則Apple不會希望其自製晶片的細節有外流的可能,所以也不會將驅動程式等可能出現漏洞的管道公諸於世。

P.A Semi併購案至今燒了好幾十億美元一定跑不掉

亂入這段雖看似有點突兀,但筆者卻不得不有感而發。

當初Apple Silicon計畫被公開,某些分析師宣稱單價僅75美元,然後M1被 “Cost Down” 到40至50美元 (絕對是用晶圓封測報價和良率去回推的),不知算不算是一種「進步」。

但這位IBM策略副總不可能不知道,他們家這幾十年來,持之以恆的投資在世界上最頂級的處理器的金額,早就是讓人連想都不敢想的天文數字了(光擠3次牙膏的Power9,包含整套軟硬體系統,就要價30億美元)。這時候跳出來講這些話,只讓筆者感到一頭霧水,難道他想表達的是「我們的Power其實也很便宜喔,客戶都是冤大頭哈哈哈」?

只論高效能處理器的部份,回顧從2008年Apple併購P.A Semi至今的自研Ax處理器歷程,從A4到A14 (從A6轉向自家微架構) 到M1,雖然Apple藉由平台封閉性減少研發團隊面對的挑戰和困難 (如前述的純64位元化),平均1年燒個5億美元 (恰巧是NVIDIA G80的金額),算下來也是好幾十億美元跑不掉。

Tim Cook實現了Steve Jobs的未竟之志

在這個頂級效能處理器研發經費動輒以「10億美元」為基本單位的年代,M1的真實成本真的會只有幾十美元?實際答案也只有Apple內部才能知悉了。唯一可以肯定的是,他們相信攤提到所有產品的出貨量,長期來說一定划算,但能堅持這麼久,長達12年,撐到M1開花結果,也算是了不起的本事。

最近跟某科技網站的總編輯閒聊M1,他覺得Apple有時真的很偏執,布局如此之久,從買下P.A Semi時,大家也都在推測他有要「自幹」的計劃,卻中途一度沒消沒息還讓人以為被放棄了,一直到iPhone 4才發現他們是玩真的。熬了這麼久,背後一定滿滿來自Jobs的執念,而Cook總算實現了他的夢想。這才是M1讓筆者真正有感的地方。

12 則回應

這篇文風比較適合貼在批踢踢吧,把其他文章都拉低了水準,

而且都已經這樣了,還需要打腫嗎?

到底被在咖啡廳用電腦的人傷得多深?

只會無腦嗆

寫篇文章來分析打臉啊

可是實務上來說,自己年紀大了,有家小要養。只要能讓我工作做好的機器就夠了。M1的Mac,我會考慮--等第一批白老鼠試驗後再說。

連裡面用什麼核心來跑都搞不清楚