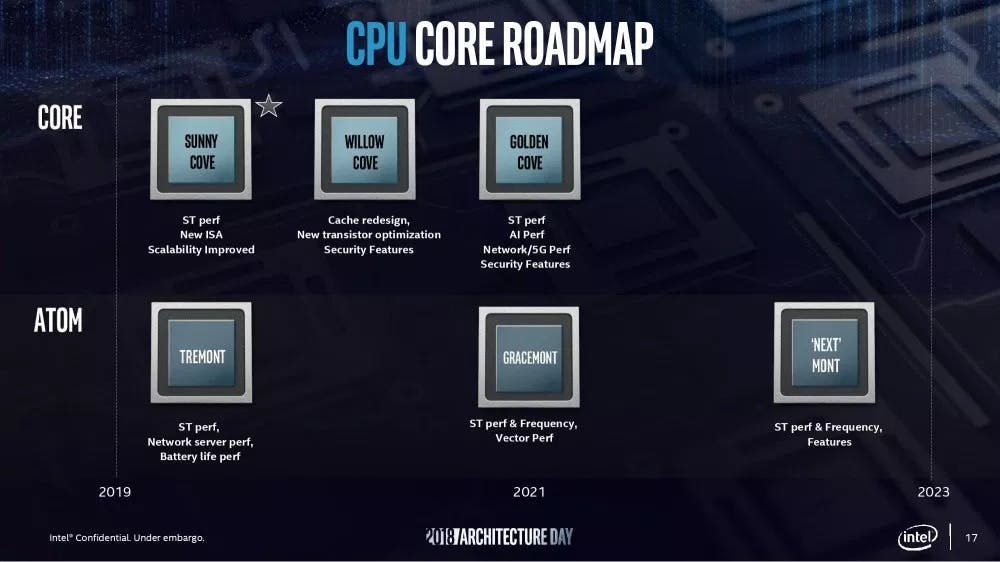

美國時間12月12日,Intel在「Intel架構日 (Intel Architecture Day)」洋洋灑灑的公佈一大串未來產品的計畫時程,包含了延宕已久的10nm (代號1274) 與7nm製程 (代號1276)、自2015年的Skylake至今總算有所更新的Core微架構 ”Sunny Cove”、新的Atom微架構 “Tremont”、號稱具備1T Flops運算能量的第十一代內顯,以及3D晶片封裝技術 “Foveros” (代號P1222)。

大概是擠牙膏擠太久了,Intel一口氣「跳樓大放送」的驚天之舉,使得科技媒體的Intel相關報導重現了多年未見的盛況,連先前執行長因辦公室戀情醜聞而下台都沒這麼熱鬧。但筆者並不打算在此去談論這些已被無數國外科技媒體、寫到滴水不漏鉅細靡遺的技術細節,而是好好的跟著各位科科一同回顧Intel這間公司這十五年來發生的好事。

參考文章:

Intel揭曉新Core i、Atom處理器架構藍圖 10nm製程Sunny Cove架構明年推出 效能將明顯提升

以「湖泊」系列命名之後 Intel計畫以「海灣」系列作為新處理器架構名稱

「Intel是一間製程導向、以『製造』作為思考出發點的企業」算是某種約定俗成的印板印象,不過Intel吃了誠實豆沙包、用如此簡單扼要的一張同心圓,幾乎如同裸奔般的坦蕩蕩展現他們眼中的「技術位階」,這還倒是第一次,不借題發揮一下實在說不過去。由內到外,讓我們來一條一條的慢慢品頭論足。

製程 (Process):製程皇帝大,這家公司一旦出包,第一個被檢討的一定是製造。Intel在Pentium 4時代,被AMD用K8「巨鎚 (Hammer)」狠狠的海扁一頓後,CNet某篇採訪Intel的報導,塞滿了Intel某些大老紛紛表示「一定是製造出了問題」,讓筆者看的非常無言,Intel的64位元指令集策略失當,到底關製程什麼事?

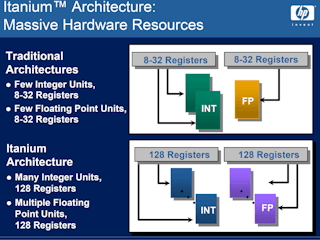

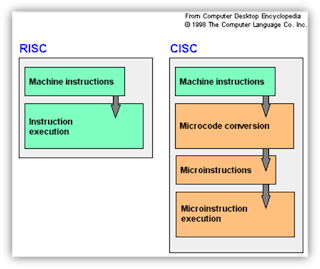

架構 (Architecture):自從放棄IA-64後,x86指令集相容性與「IA軟體資產」就昇華成Intel的「登山寶訓」,什麼事情x86都可以搞定,這世界一定要「x86 Everywhere」,也讓Intel變成名副其實的「x86義和團」,接著就是無論將x86處理器投入哪個新興領域,如手機、平板、機上盒、顯示卡、GPGPU,幾乎無往而不失敗。

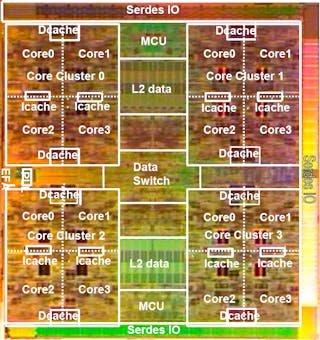

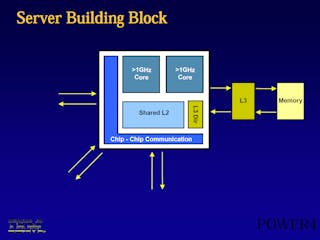

記憶體 (Memory):曾經有人開過一個玩笑,Intel最大的業務不是製造處理器核心,而是生產快取記憶體。低延遲、高容量的快取記憶體,與高效率的快取資料一致性協定,依舊是Intel壓制其他競爭對手的最重要利器。也許吧。

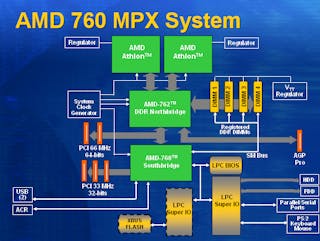

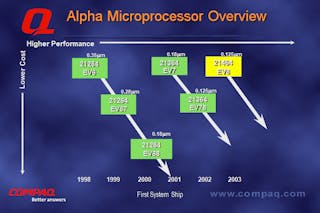

互連架構 (Interconnect):這個跟整個記憶體子系統密不可分,至於Intel的QPI和UPI「起源」於Alpha EV7這件事,早就是業界公開的祕密了。

安全性 (Security):看在幽靈 (Spectre) 和熔斷 (Meltdown) 的份上,科科們就不要懷疑Intel這些處理器架構師的「堅強賭性」了。

軟體 (Software):雖然Intel自家編譯器做的還不錯,但軟體能力不足就是Intel難以將x86推入非個人電腦領域的最大障礙,因為都需要高度的軟硬整合,偏偏這些又都是Intel的最大罩門,被放在最外圈完全合情合理。

科科們如感興趣,可參考筆者撰寫於超過十四年前的舊文,後來好像還曾在PC Shopper發表另一篇2.0版,該再寫新的版本嗎?

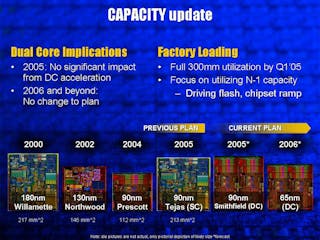

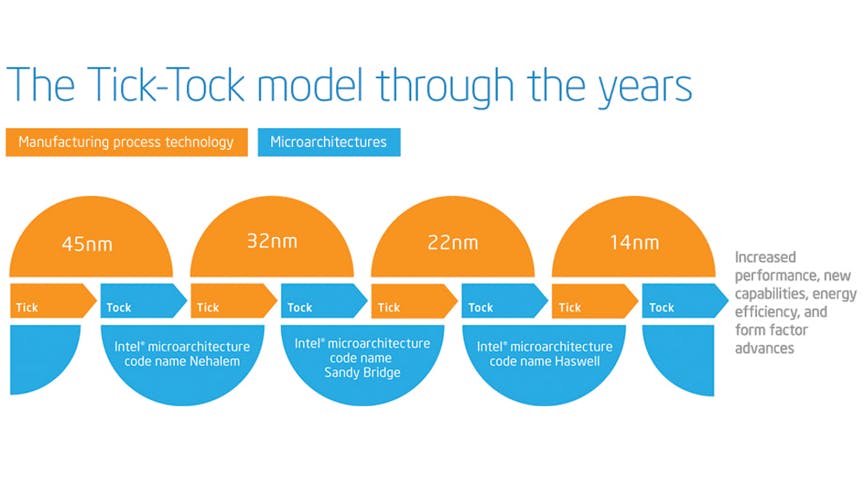

接著就是Intel在2015年,Intel放棄了從2006年啟動的「小步快跑」,將「新架構」和「新製程」拖鉤的「鐘擺 (Tick-Tock)」。當初Intel之所以採取鐘擺策略,原因不外乎在2003年同時導入大改版NetBurst微架構 “Prescott” 和代號P1262的90nm製程,結果如各位科科所熟知的,造就Intel x86處理器發展史上最壯烈的慘敗 (反觀同樣90nm製程的Pentium M “Dothan” 就平安無事),也因此讓新架構和新製程分而治之,降低產品研發的風險,並藉由龐大研發資源拖垮AMD。

參考文章:

硬科技:為悼念Intel NetBurst的失敗而刻下的墓誌銘 (下)

那麼問題又來了,為何Intel又要放棄鐘擺戰略?Skylake微架構和14nm製程一用就好幾年?除了主要競爭對手AMD失去抵抗力外,如此緊湊的節奏,不但提高研發成本,加重庫存壓力,更激增了先進晶圓廠的建造費用,難以回收天文數字般的投資。從Sunny Cove開始,Intel變相重新回到「新製程 = 新架構」的老路,這也許也是10nm產品線推出進度被延遲的主因之一。

但這是否也意味著,Intel將有機會再重演一次Prescott的戲碼?筆者認為是不會,畢竟NetBurst末期和推土機家族的教訓殷鑑不遠,這年頭大家都很怕死,紛紛先求不傷身體再講求效果,Intel和AMD雙方的「維穩」策略簡直半斤八兩,沒人有那個膽子搞出激進的處理器微架構,Sunny Cove相較於Zen2,也就僅僅帳面上看起來IPC可能會比較高而已,將L1資料快取容量擴張到48kB搞不好影響還比較大。

唯一值得觀察的地方是,AMD已經下定決心多晶片封裝「包水餃」包到底,擺明要犧牲利潤,藉由核心數目優勢 (如包兩顆台積電7nm 8核心Chiplet和一顆GF 14nm I/O處理器的16核) 與產品上市速度對付Intel,首度引進Sunny Cove的Ice Lake家族趕的上嗎?還會突然出現新的意外事件嗎?請各位科科拭目以待。