蘋果在台灣時間 11 日凌晨宣布首款針對 Mac 打造的 Apple Silicon " Apple M1 ",這也是蘋果繼 2005 年自 PowerPC 轉投 Intel x86 平台後,再度進行核心架構的大轉移,而 Apple M1 的誕生,也訴說蘋果自 iPhone 一路發展至今的 Apple Silicon 逐漸集大成,核心技術不再需要仰賴其它品牌的奧援;然而由於 Apple M1 出色的效能表現,不少人也開始唱衰 x86 的未來性,紛紛喊出蘋果以 Apple Silicon 將摧毀 Intel 長年根基的說法。

看似精美但仍有許多領域像是在試水溫的 Apple M1

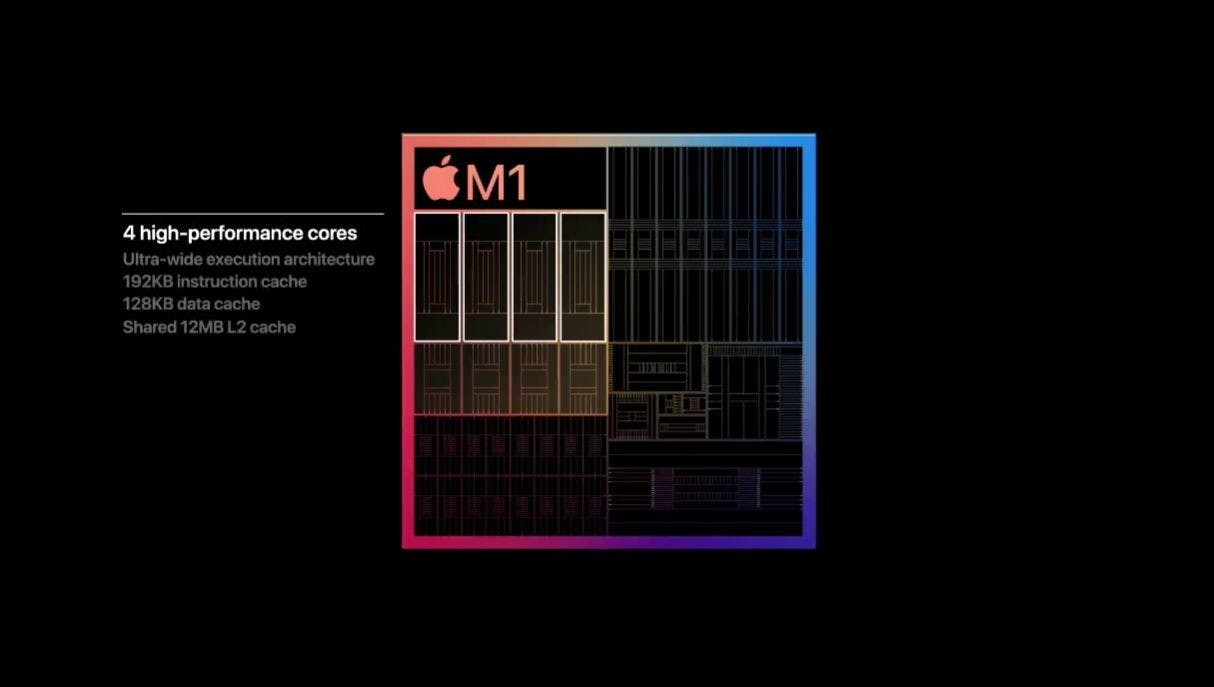

當然,蘋果考慮到 Apple M1 的使用情境是強調多工生產力的 MacOS 設備,從目前蘋果公布的資訊, Apple M1 的基本架構仍進一步擴大核心的快取容量,提升多核協作的效能,加上筆電型態設計比起平板有更充裕的散熱空間,使得 Apple M1 能藉由更多核心、更高時脈拉開與 iPad 平台的性能距離,使其能夠有超越 Intel 平台帳面效能的表現。

此外, Apple M1 的概念也延續 Apple A14 Bionic 的想法,不僅只是單純撐高純運算性能,也在架構加入 16 核的 NPU 強化 AI 性能;對 x86 長期的使用者,肯定會認為何必加上 AI 加速這個還搞不清楚到底哪裡能夠發揮作用的東西,不如把寶貴的空間給予 CPU 或是 GPU 。不過蘋果除了明確的在介紹中提到可將 AI 應用在內建的 FaceTime 相機,也與多家軟體開發者做好準備,使影像處理、影音辨識等能藉由 NPU 進行加速,反過來雖然 Intel 、 NVIDIA 都在旗下產品整合 AI 架構,但卻花了相當長的時間持續與軟體開發業者溝通才逐漸有成效(更不用說 AMD 現在產品線還未整合 AI 加速器架構)。

但話說回來,雖然蘋果藉 Apple M1 推出 Mac Mini 與 MacBook Pro 13 ,性能表現也有目共睹,不過 Apple M1 從目前提供的資訊,也可看到整體規劃仍因為當前的限制,實質上偏向入門級距的 PC 應用;以專業使用的需求,筆者認為 Apple M1 的限制在於的最大記憶體容量、外接顯示器的數量限制與還無法搭配 eGPU 等條件。

Apple M1 細部功能恐怕無法完全滿足 Pro 級用戶需求

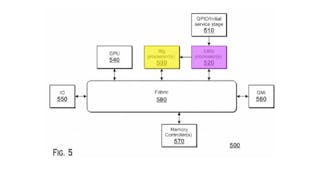

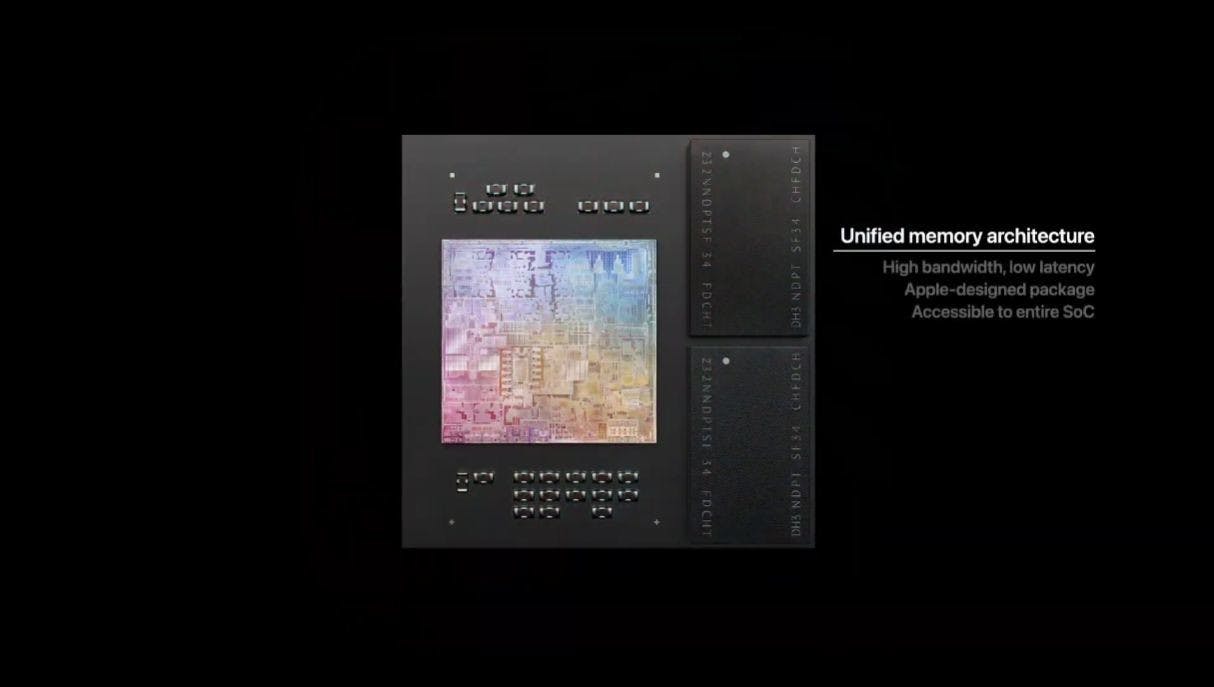

縱使冠上 Pro 的名稱, Apple M1 最大的記憶體上限仍限制在 16GB ,筆者推測可能的原因是 Apple M1 的 RAM 是採取直接與 CPU 封裝的設計,從官方示意最多僅能安裝兩顆 DRAM ,在還未取得更大容量 DRAM 單晶之前,也限制 Apple M1 的最大記憶體限制。

其次 Apple M1 由於採用高度整合設計,很可能規畫初期並未考慮使用在較高階的產品線,預留的 I/O 通道相對不足,從空間限制較少的 Mac Mini 也僅有兩個 Thunderbolt 4/ USB 4 與兩個 USB Type-A ,還有外接顯示器也僅能提供其中一個 Thunderbolt 4 / USB 4 連接一路 6K 顯示器,另一路輸出則需透過 HDMI ,筆者個人更認為 Apple M1 原本並未考慮到高階設備的使用需求進行規劃。

筆者認為,若 Apple M1 的 GPU 性能如蘋果聲稱為當前最高效能的整合 GPU ,那明明 AMD Ryzen 與 Intel Core 都可輸出 3 路甚至 4 路顯示,為何蘋果的顯示輸出僅有兩組,就有可能是 Apple M1 的 DPU (顯示處理器)架構僅提供一路為專為外接顯示的 DP 訊號,另一路則是提供裝置顯示器輸出的原生訊號(而在 Mac Mini 以 HDMI 實現)。

畢竟蘋果選擇以高度整合方式規劃 Apple M1 ,意味著蘋果在架構選擇仍需考慮到晶圓尺寸與生產的可行性,更豐富的 I/O 、影像輸出功能也勢必增加電晶體面積與設計複雜度,如果 Apple M1 最原始的目的是為了輕薄設計的 MacBook Air 而來,那也就無可厚非了。

而先前,蘋果藉由在設備上具備 Thunderbolt 3 介面,能夠用於擴充高速外接儲存、顯示器與擴充 eGPU 等,對部分特定領域的專業使用者無非是一項救贖,但此次效能極高的 Apple M1 縱使具備 Thunderbolt 4 ,卻無法連接 eGPU 使用,是相當怪異的地方。

當然無法連接 eGPU 可以視為蘋果對 Apple M1 的 GPU 相當有信心,不過縱使是最強內顯,遇到特定的專業如 3D 內容製作、多軌高解析度剪接等等仍不及外接具備大容量 VRAM 的 GPU 產品,筆者推測,恐怕不是蘋果沒有打算支援 eGPU ,而是若要為了連接 eGPU ,還要在整合 GPU 的 DPU 提供使 eGPU 顯示訊號通過的通道,以及在軟體層能夠轉換內建 GPU 與 eGPU ,蘋果在第一世代的產品恐怕是還未搞定這部分的功能。

掌控軟硬體促成最佳化與深度應用

確實,單從蘋果生態圈的發展狀況,蘋果決定以 Apple Silicon 貫串旗下核心產品的一刻,就已經沒有 x86 能夠涉入的餘地,但也別忘了原本蘋果的生態圈就不是一個提供多元選擇的生態,縱使是蘋果使用 x86 的年代,蘋果也不會讓消費者使用 AMD 平台以及 DIY 主機,當前的事實是蘋果終止了 Intel x86 在 Mac 的時代,但並不代表 Intel 也同時在其它領域被 Apple Silicon 反撲,畢竟蘋果不會將 Apple Silicon 授權給其它廠商使用,自始自終都是蘋果自產自用。

雖然蘋果在 Apple M1 的介紹與命名都會讓人認為 Apple M1 與當前的 Apple A 系列是不太一樣的產物,但本質上, Apple M1 可說是 Apple A14 層級的強化版本,皆為蘋果採用 Arm 指令集架構規劃的 CPU 搭配當前的自主 GPU 構成;筆者認為, Apple M1 的產品定位,可說是將原本 iPad Pro 系列所使用的處理器進一步擴大的版本。

開放環境導致 Arm 架構在 Windows 有志難伸

之所以筆者認為雖有 Apple M1 的撼動性表現,短時間仍無法在 Windows PC 動搖 x86 平台的原因很簡單, Windows 陣營的開放性一向是雙面刃,無論是消費者或是設備商,都可從多元的可用硬體抉擇,但越廣泛的硬體就會造成支援與最佳化的困難,舉個最簡單的例子, AMD 的 Zen 架構雖然在核心數量佔有帳面優勢,不過由於是使用多個 CPU DIE 構成,初期多核協作受限工作流分配零散,導致效能不如預期,也是後來 AMD 後勢看漲, Windows 才透過更新方式將多核協作盡量集中在同一個 DIE 的核心。

這與 Arm 在 Windows 的發展不會因為蘋果的 Apple M1 受惠有甚麼關係呢?關係可大的呢,因為 Arm 架構早就重回 Windows 的支援了(我怎麼說了"又"呢?),但目前的使用 Arm 平台的 Windows 10 裝置仍舊不多,甚至第一波列入採用 Arm 架構 Windows 10 設備的華碩後緒就不曾再發表相關產品了。

因為微軟 Windows 陣營與蘋果陣營當前的模式完全不同,蘋果一手掌握軟、硬體的主控權,一切都是蘋果說了算, Apple M1 怎麼規劃、 MacOS " BigSur "就能怎麼發揮,且蘋果一聲轉移到 Universal 軟體架構,主流應用軟體開發商也隨即宣布支持。

同樣的狀況先回到幾年前與 Windows 8 同時推出的 Windows on Arm 計畫,也推出採用 NVIDIA 處理器的 Surface 裝置,當時微軟就已經設法要推廣 Universal App ,但多數主流軟體業者完全不領情,且當時就連 WOA 系統也無法發揮當初行動處理器的休眠管理模式,最終的下場就是計畫不了了之。

回到 2017 年,高通與微軟重新推出 Windows 10 on Snapdragon 計畫,高通前兩年先以當時的手機用旗艦平台轉化為筆電用版本,而後在 2018 年底宣布專為筆記型電腦型態獨立規劃的 Snapdragon 8cx ,其實以架構特質就相當類似當前的 Apple M1 ,對 Arm 陣營而言可說是相當大的進展。

同時,蘋果在 2019 年也推出搭載基於 Snapdragon 8cx 的客製化版本 Surface SQ1 的 Surface Pro X ,今年也再宣布將採 Snapdragon 8cx 2nd Gen 的 客製化 Surface SQ2 升級版本,不過至今 Arm 架構在 Windows 裝置仍是雷聲大雨點小。

先別說微軟推廣 Universal App 不力的問題,微軟當初與高通聯合宣布合作時,就提到縱使是傳統軟體亦可藉由模擬方式執行,且將會推出 64 位元版本的模擬器,但直至最近才終於宣布打算在接下來的 Insider Preview 導入,更不用說在正式版提供恐怕最快也是 2021 年中,而這段時間已經購買 Windows 10 on Snapdragon 裝置的消費者仍需忍受多數軟體只能透過 32 位元模擬的低效率方式執行。

畢竟微軟最大的優勢與包袱是一體兩面,微軟開放 Windows 可在多元的處理器平台使用,也導致微軟需要針對市場主流需求的平台提供最佳化,然而這又變成雞生蛋、蛋生雞的問題,當然對軟體開發商也是有相同的情況,市場需求不大又怎能吸引他們如投入蘋果 Universal 軟體一樣認真開發?

雖然高通與微軟強調雙方進行深度合作,不過雙方恐怕也會面臨同床異夢的問題,畢竟雙方不是屬於同一個組織,縱使高通規劃平台前會參考微軟的意見,但產品問世後微軟的軟體資源能否即刻趕上、或是花了多少時間才終於能發揮作用,又是從當前雙方合作情況看到的問題。

Cortex-A78C 解放 Arm 的潛能、但然後呢?

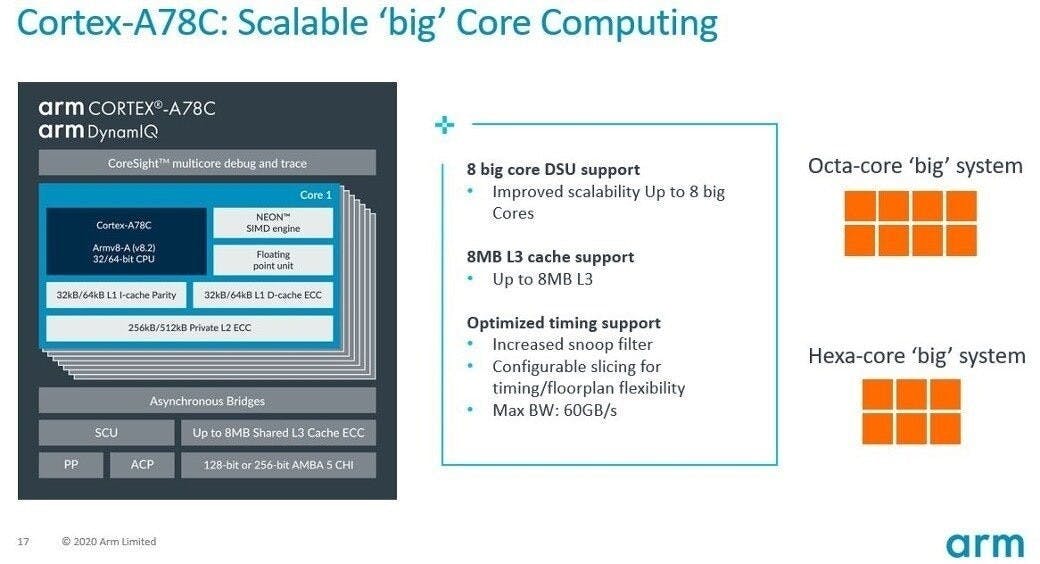

其次以目前 Arm 架構所提供的資源,也要到接下來的 Cortex-A78C 微架構才會有更明顯的進展, C-A78C 最重要的是打破當前 Arm 架構單一 Cluister 最高 4 個大核心的限制,這也意味著對於更重度運算需求的設備,能夠藉由搭載更多的大核心達到更強大的運算力,當然也可師法 AMD 藉由外部控制晶圓搭配多個 CPU Cluster 晶圓達到更強大的運算。

然而 PC 的開放架構也意味著允許更複雜的組合方式,以當前的筆記型電腦設計,就能看到許多的組合變化,有將省電處理器搭配中階獨立 GPU ,或是高效能處理器搭入中階 GPU ,亦或高階處理器搭配旗艦 GPU ,相對目前僅採 SoC 型態的 Apple Silicon 能夠提供較多元的設備型態。

只是如果考慮到當前 Windows PC 甚至連對 Arm 架構都還沒有明顯的起色,恐怕短時間 Arm 架構仍僅會提供強調節能、全時聯網的設計,要能夠直接達到消費級高效能運算等級的 Arm 架構處理器還遙遙無期,但反觀以掌控架構設計與軟體發展的 Apple Silicon 勢必會繼續往高效能 PC 處理器發展邁進。

筆者比較好奇的是,目前的 Apple Silicon for Mac 還看不到能夠搭配外部 GPU 的能力,但若要提供專業級應用如影像處理、 3D 內容創作,加上蘋果自我設定 2 年的轉移時間,蘋果要如何滿足高效能運算層面的專業機種如 16 吋 MacBook Pro 甚至工作站等級 Mac Pro 的需求仍值得關注。

總之,要說 Arm 能在短期全面翻轉當前被 x86 把持的 PC 產業,筆者認為還不到萬事具備只欠東風的情況,尤以 Windows PC 產業與 x86 的包袱太大,微軟更不可能冒著與當前產業生態鬧翻的風險如蘋果宣布與 x86 生態斷捨離,不過蘋果 Apple Silicon 造成的產業衝擊,確實對 Arm 架構有相當大的鼓舞效果,但與其期待能在 Windows PC 快速發展,筆者個人還是比較看好不重視本機運算效能的 ChromeOS 啦