作為Intel 14nm「牙膏」製程絕響的第11代桌上型Core處理器Rocket Lake,即使效能出色,從AMD Zen 3手上奪回效能王座,但「熱情洋溢」的程度,不禁讓人懷念起Intel Pentium 4時代的「噴火龍 (Prescott) 傳奇」。

為悼念Intel NetBurst的失敗而刻下的墓誌銘 (下)

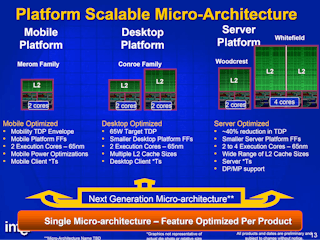

Intel將原先以10nm製程設計的Sunny Cove處理器核心和Xe世代繪圖引擎,「逆向移植」到14nm製程,也足以證明Intel在10nm產能嚴重不足、優先生產高單價的筆電與伺服器產品時,在桌上型處理器市場,在商業手段之外,真的是對AMD沒招可出了。

硬科技:從熱情洋溢的Rocket Lake回顧Intel 10nm與14nm製程牙膏史

筆者也曾在去年10月某文,推測Rocket Lake的Cypress Cove核心究竟有多大顆。當時是根據外界的揣測,Cypress Cove會是「修改版的Willow Cove (Tiger Lake)」,所以預估「接近20平方公釐,除排L3快取,也起碼有15平方公釐」,結果「僅」為Sunny Cove的14nm版本。也因此,Willow Cove比Sunny Cove多出來的先進特色,像AVX-512指令集的VP2INTERSECT、抵禦間接分支攻擊的相關安全機制、與更高容量的L2/L3快取記憶體,就通通付之闕如了。

硬科技:Intel的Rocket Lake核心到底會多大顆?

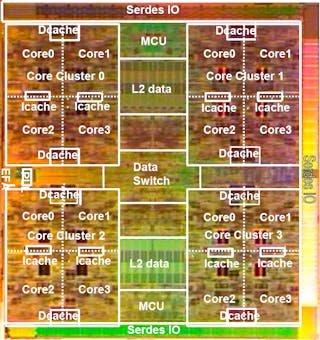

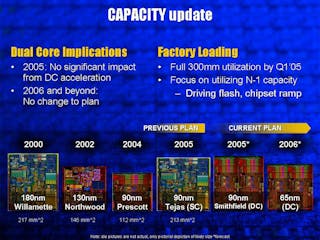

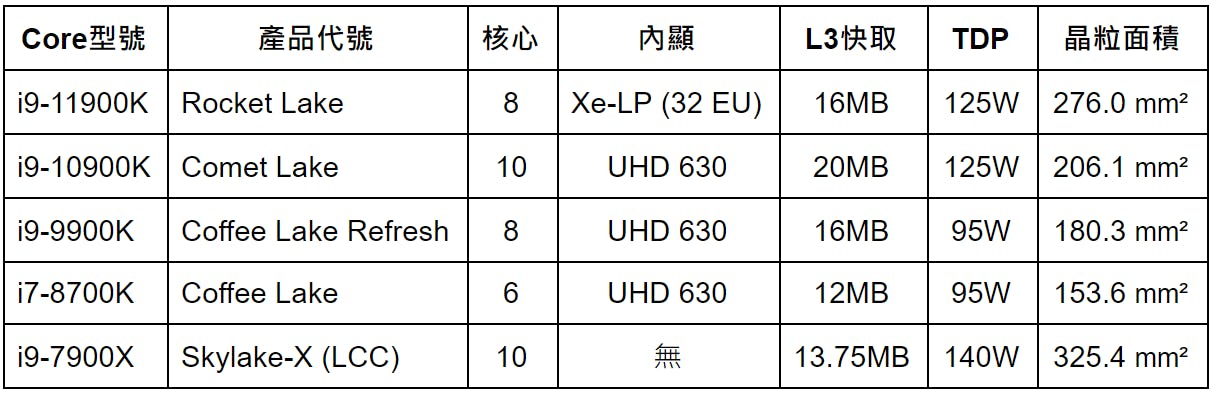

但這並不代表Rocket Lake就毫無看頭,光「個頭」就嚇死人了。我們就來比比看Intel歷代14nm製程桌機處理器的晶粒面積,各位科科馬上就了解到Rocket Lake那如同火箭噴燄般的高溫是怎麼來的。

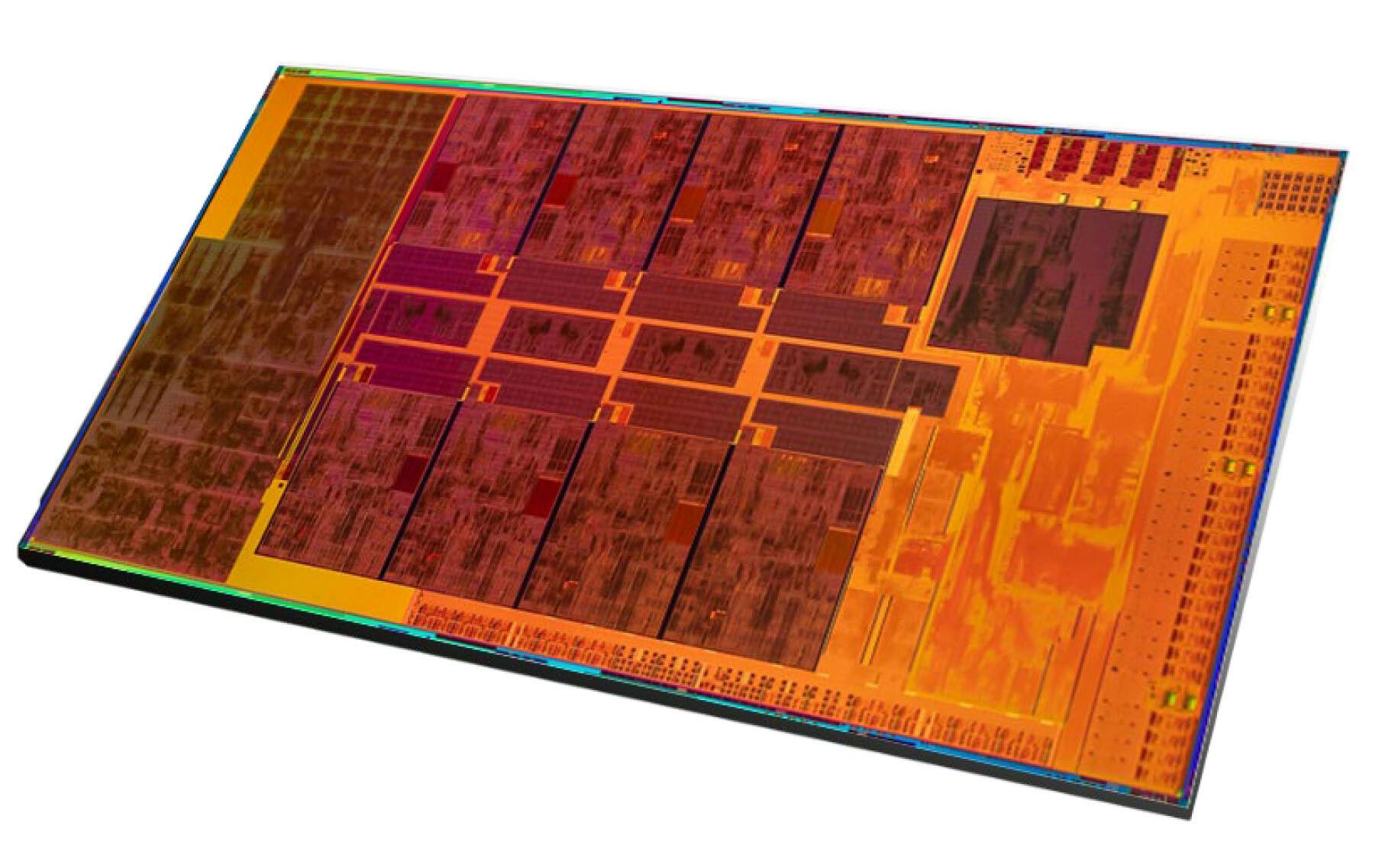

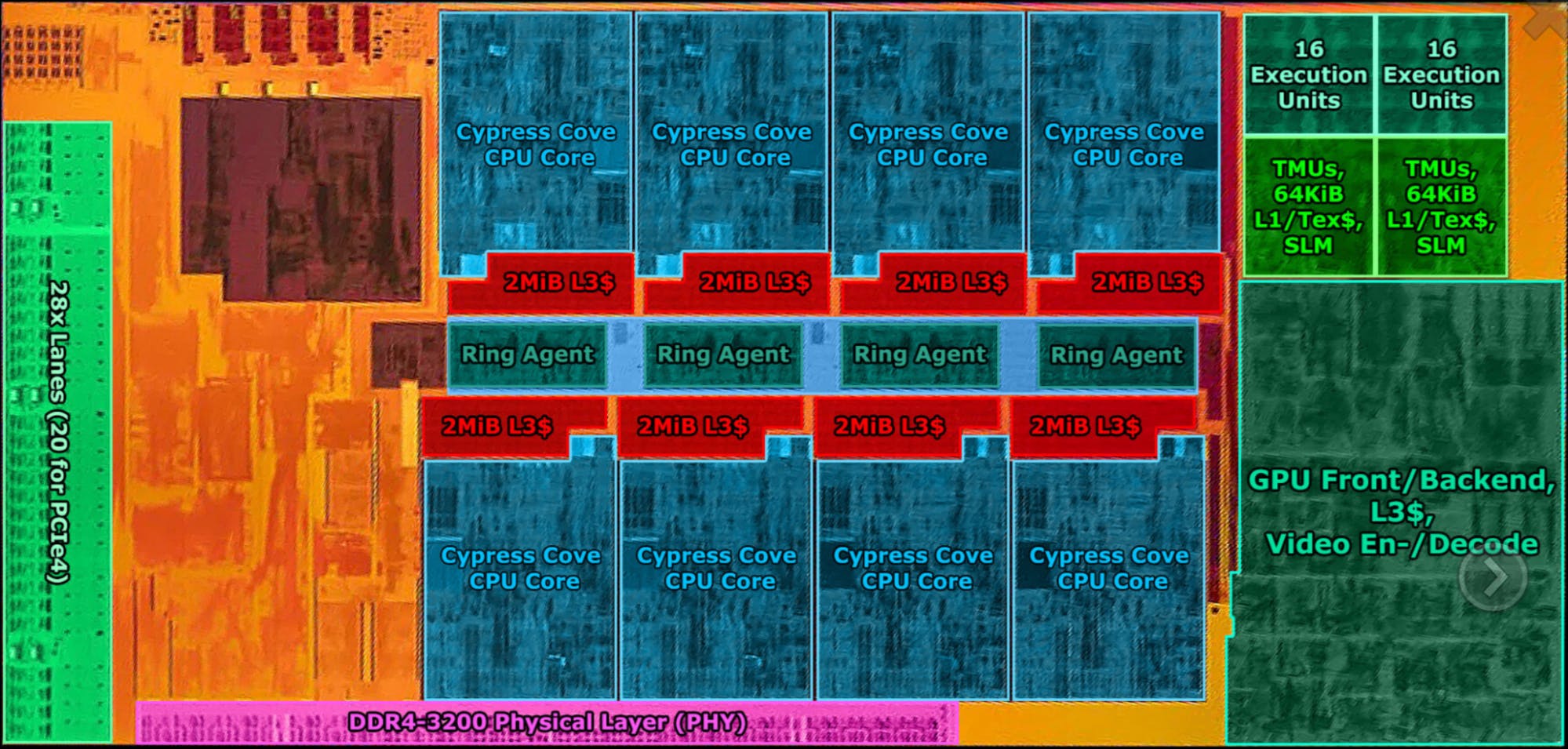

接著,我們再來看看Cypress Cove的面積到底是多少。整顆Rocket Lake的尺寸是11.5 x 24.0 mm,這樣來看,Cypress Cove包含2MB L3快取記憶體約為14 mm²。考量到XP-Le內顯和PCIe 4.0 20 Lane,也不難理解Rocket Lake如此肥大、核心數卻不增反減的主因,讓人完全無法想像Cypress Cove改成Willow Cove微架構會恐怖到什麼程度。

我們再回頭瞧瞧Ice Lake個人電腦版本核心Sunny Cove (伺服器版增加第二個AVX-512 FMA單元),其尺寸是3.5 mm x 1.97 mm = 6.91 mm²。

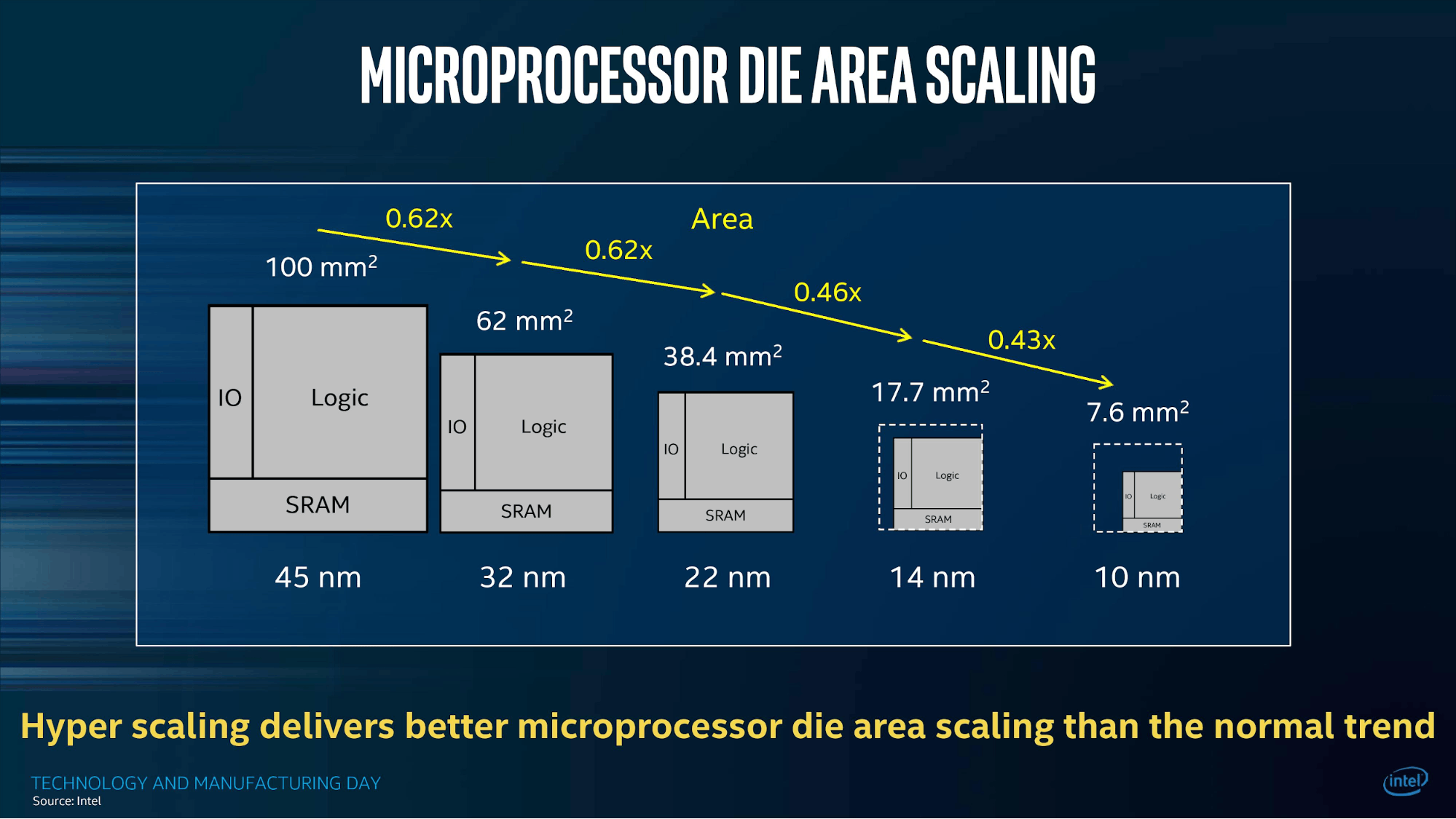

最後,再依據Intel自行公佈的推估製程微縮幅度,6.91 / 14 = 0.49,其實也很接近14nm到10nm的0.43x了。

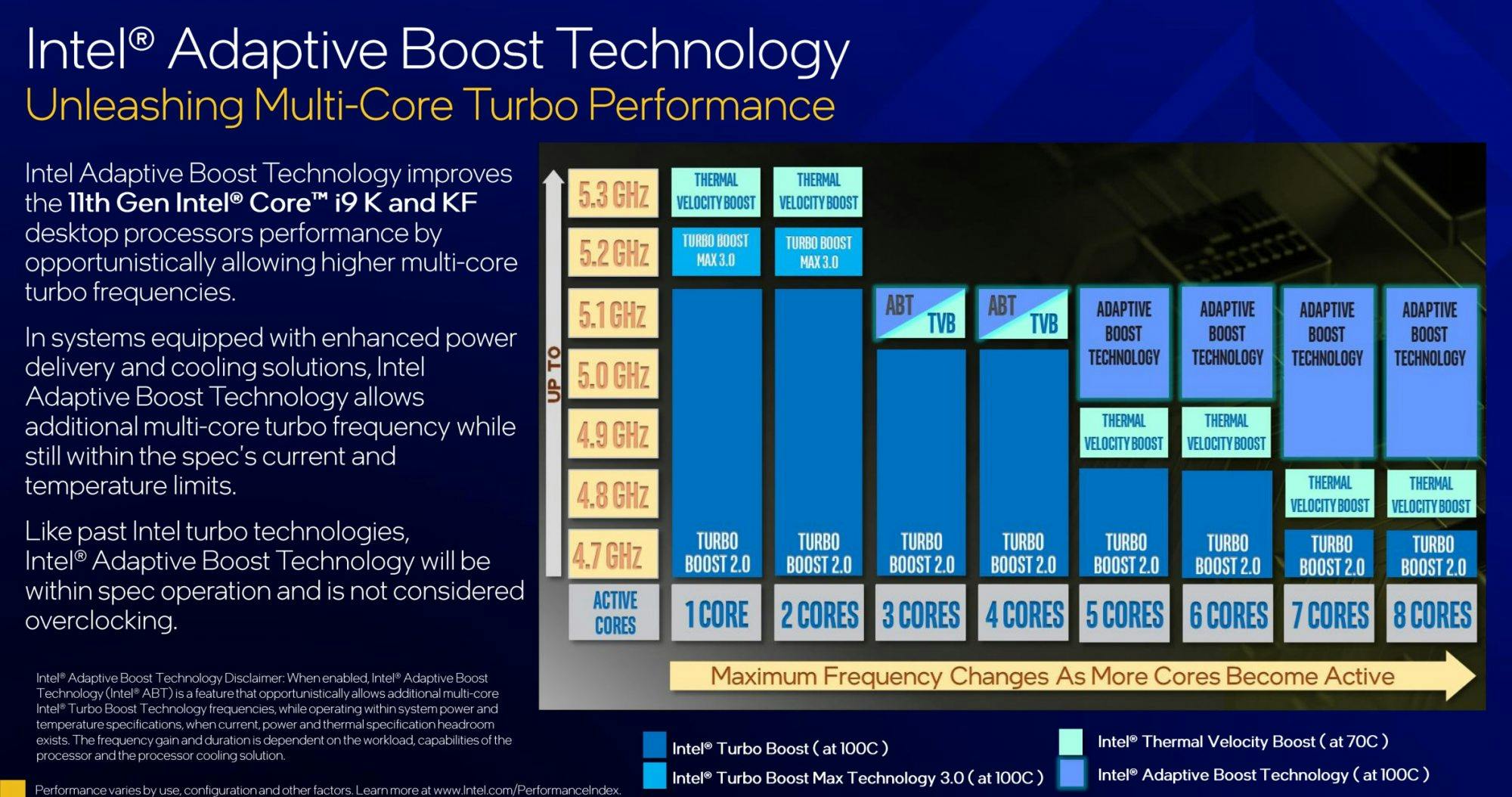

回過頭來,Rocket Lake之所以這麼熱,除了八顆Cypress Cove、Xe-LP內顯和PCIe 4.0 20 Lane,Intel導入「浮動超頻」的ABT (Adaptive Boost Technology) 盡其所能的提昇「兩個體質最佳核心以外所有核心的時脈」,如Core i9-11900K有兩個核心時脈5.3GHz (TVB),但剩下六個核心則是一視同仁的「撐到」5.1GHz (ABT),這也是Rocket Lake如此「熱情洋溢」的另類成因。

說到底,先不論AMD是否能夠解決生產問題 (尤其當載板幾乎被Intel策略性變相斷貨),Intel還是只能「不輸人也不想輸陣」的保住「效能最強桌機處理器」的顏面,在Rocket Lake用盡吃奶的力氣壓榨14nm製程的剩餘價值。只不過,又有多少使用者願意為了效能,購買規格過渡性強烈又如此燃燒電費的產品,那就真的很讓人想科科笑了。最起碼,筆者打死不會買單。