前情提要:

做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:醞釀期(1995-1998)

做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:草創期(1998-2001)

做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:擴張期(2001-2004)

做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:混亂期(2004-2006)

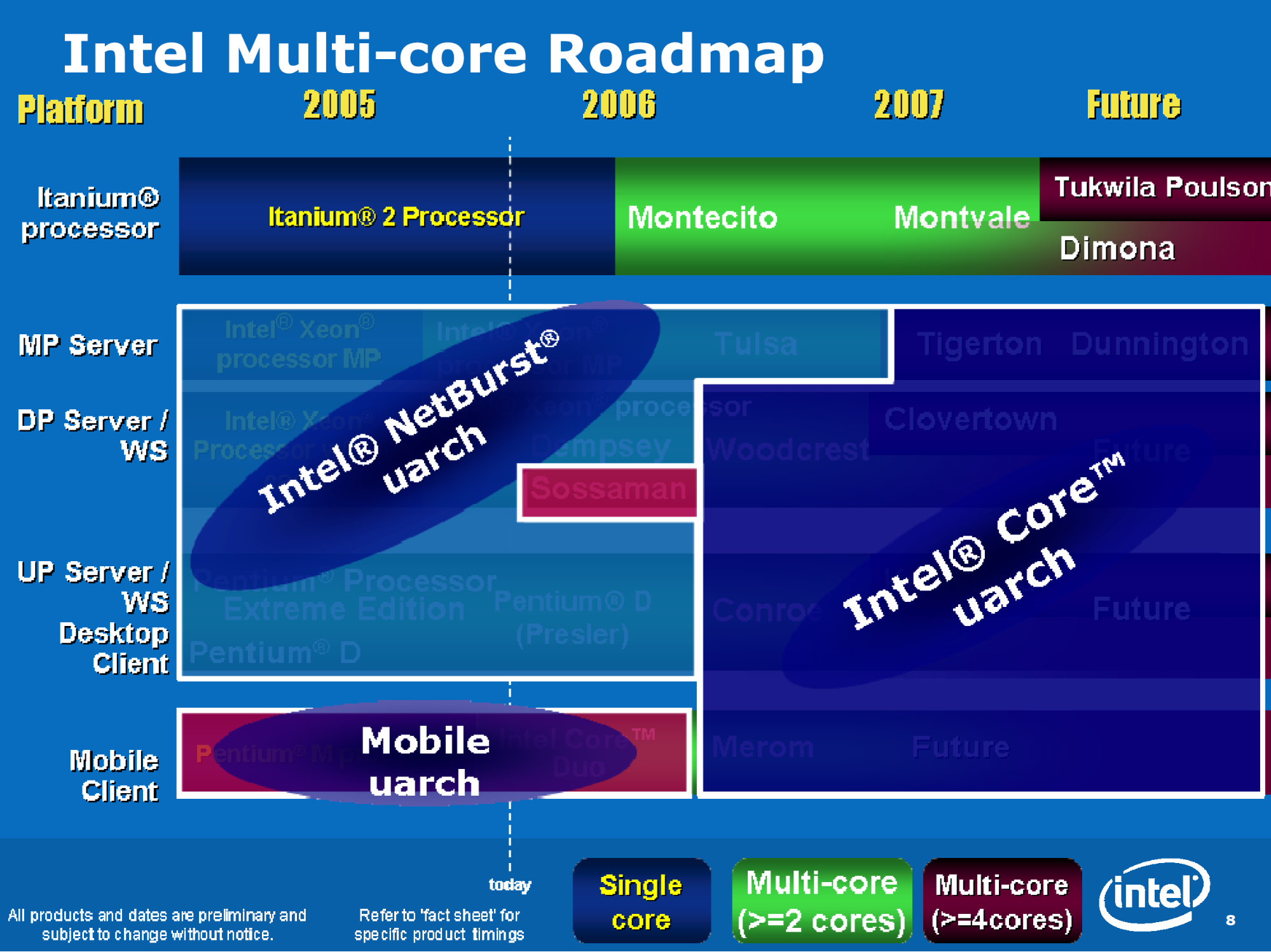

Intel原先預定的「三軌共構(Itanium、NetBurst、Pentium M)」產品發展計畫,在2005年陷入一連串的大地震之後,確立了回歸x86為中心,並以追求「效能/功耗比」的Pentium M微架構體系,集中資源發展同時滿足筆電、桌機和伺服器的x86處理器微架構,做為對AMD發動帝國大反擊的出發點,也就是科科們所熟知、奠定以色列海法研發團隊在Intel內獨尊地位的Merom。Intel的鐘擺巨輪(Tick-Tock)開始緩緩的轉動,直到徹底碾碎AMD的伺服器戰線。

Core微架構的Xeon,也讓NetBurst時代動輒130W起跳的標準設計功耗(TDP),紛紛降低到95W甚至80W以下。

眼尖的科科可能留意到:有個叫做 “Whitefield” 原生四核伺服器處理器,好像莫名其妙的不見了?這顆原本屬於印度班加羅爾研發團隊的專案,一開始是支援CSI(Common System Infrastructure,後來的QPI)與四核心Itanium “Tukwila(原名Tanglewood)” 共用系統平台架構的Xeon MP,但因Itanium產品研發進度狀況連連,加上該部門爆發集體竊用公款的財務醜聞,而被迫腰斬,轉向六核心、超大型L3快取記憶體的Dunnington,也成為Intel首顆產品設計出自於印度的x86處理器。

Intel大概是看到了Google這些雲端服務業者,為了降低成本,在資料中心大量採用單處理器平台(Google第一世代自製伺服器使用單顆Pentium III),Intel也將Xeon產品線延伸到單處理器、和桌機相同腳位(LGA775)相同產品代號(都是控肉)的3000系列。掛上Xeon品牌的價格當然比較昂貴,至於產品有沒有比較可靠,就見仁見智了。

此時此刻,根據不同腳位,Xeon產品線分成3塊:

- 單處理器Xeon UP:LGA775的 “3000”

- 雙處理器Xeon DP:LGA771的 “5000”

- 四處理器Xeon MP:Socket 604的 “7000”,這個腳位的生命週期長的讓人感到訝異。

相對應的系統晶片組,也採取同樣的命名方式,讓客戶更容易理解哪些CPU搭配哪些晶片組。在數字編號之外,以65nm製程的四核心為起點,型號另外加註E(高能耗)、L(低功耗)和X(高效能),彰顯其展品屬性。

但值得注意的是,AMD早在2003年初就推出限定單處理器的Opteron 100系列,加上考量到AMD在2001年就大刺刺的「明示」將會推出原生雙核K8(架構圖理念那個CPU0 CPU1真是令人印象深刻),在2004年夏天也公開展示其樣品。各位科科也不難想見Intel在NetBurst混亂期,無論從市場行銷到產品技術,落後AMD的幅度究竟有多大,而正名為Core的Merom就此終結了AMD的好運。

即使這時的Xeon,排除Intel印度班加羅爾研發團隊負責操刀的原生六核Dunnington,其餘的四核心,也都還是包2顆晶片的雙餡水餃,整合式記憶體控制器和分散式主記憶體仍付之闕如,相較AMD在2007年底就發表原生四核K8(K10),Intel Xeon仍看似落後AMD一大截。

眼尖的科科勢必察覺到某顆Sossaman很不一樣,特別標示低電壓(LV)的特色。為何會有Xeon LV(雙處理器)的存在,理由不外乎當時流行的刀鋒伺服器(Blade Server)帶動超低功耗伺服器CPU的需求,雖然以事後諸葛的角度回顧這段歷史,「曇花一現」差可比擬。

其實這顆雙核心的Xeon LV,源自於Merom的前身Yonah,也同樣出自於以色列海法研發團隊之手,可把它視為從NetBurst轉型到Core的過渡時期實驗性產品。除了沒有64位元,眾多Merom的特點,像雙核心共用大型化L2快取記憶體,在Yonah上都看得到。舉個更貼切的比喻,假如科科是鋼彈迷,Merom是「Z鋼」的話,那Yonah就是不能變形的「百式」,希望科科都能了解筆者的諄諄苦心,看不懂也不要打我。

當CPU核心倍增,更需要大幅度提昇記憶體容量與頻寬,也因此,Intel在Xeon DP與Xeon MP的系統晶片組,導入FB-DIMM(Fully-Buffered DIMM),透過近似PCI Express的序列式(Serial)匯流排與通訊協定,連接記憶體控制器與記憶體模組上的AMB(Advanced Memory Buffer)。如果科科還記得Intel E8500晶片組的IMI與XMB,就可以把FB-DIMM想像成「把IMI/XMB概念轉移到記憶體模組的JEDEC標準」。

不過,FB-DIMM和Xeon LV一樣,存活在市場上的時間並不長,主因在於高昂的成本(那顆AMB可不便宜)和過長的記憶體存取延遲,導致普及度不高,搞到連AMD都不用,也僅Sun UltraSPARC T2共襄盛舉,最終默默的消失在所有廠商的產品時程表。回想起當年筆者還被FB-DIMM上那顆熱情洋溢的AMB燙到並發出慘叫的美好回憶,不知不覺就科科笑了起來。

順便一題,那時入門級伺服器導向的5100晶片組(代號San Clemente)因維持傳統的DDR2記憶體,加上性能也沒比那票FB-DIMM的產品來得差,被視為「一股清流」。比較高階的晶片組,如5000X(代號Greencreek)、5400(代號Seaburg)和7300(代號Clarksboro),均內建快取資料一致性協定窺探過濾器(Snoop Filter),講的簡單一點,就是一個紀錄記憶體區塊位址共享狀態的快取記憶體,減少窺探廣播的次數,以減輕系統匯流排的負擔。

回過頭來,Merom世代的Intel Xeon並未一舉擊倒在系統平台架構仍享有技術優勢的AMD Opteron,這件事到了「集大成」的Nehalem/Westmere才開花結果,讓AMD從此一蹶不振到2017年。各位科科可以期待下一篇「反擊期」的篇幅,將會比現在看到的還要長。科科。

1 則回應