2008年4月,Apple以2.78億美元的代價,收購了一間無晶圓廠晶片設計公司 (Fabless Design House),得到150名天才工程師,那間公司叫做P.A. Semi,位於美國加州Santa Clara (也剛好是Intel總部所在地),創立於2003年,由曾在2003年獲頒IEEE Solid State Circuits Award的晶片設計大師Daniel W. Dobberpuhl所成立。今日Apple的A系列與M系列處理器之所以能夠有今天的表現與地位,除了封閉性生態系統帶來的先天優勢,P.A. Semi團隊絕對居功厥偉。

為何Apple自產自銷的ARM處理器這麼厲害(上)

為何Apple自產自銷的ARM處理器這麼厲害(中)

為何Apple自產自銷的ARM處理器這麼厲害(下)

硬科技:科科應該要知道的Apple M1盲點

硬科技:科科應該要知道的Apple M1盲點 續篇

Daniel W. Dobberpuhl早在1976年就加盟DEC,參與過80年代這間公司最成功的產品MicroVAX(將大多數的VAX複雜指令轉由軟體模擬,處理器碰到這些指令就觸發例外,讓作業系統搞定,結果晶片總面積縮小到五分之一,還足以提供90%原生VAX效能),也歷經過對後世影響深遠的DEC Alpha 21064與StrongARM。在這之前,隨著StrongARM從DEC移轉給Intel,Daniel W. Dobberpuhl也創立了SiBytes,專注於MIPS指令集的高速網路處理器,在2000年被Broadcom併購。他本人在2019年10月26日辭世,享年74歲。

為何筆者要特別提這件事?因為同樣待過DEC (Alpha 21164, 21264) 的「處理器遊俠」Jim Keller在1999年入職SiBytes,接著在Broadcom擔任首席架構師,又在2004年轉戰P.A. Semi任職工程副總裁,在Daniel W. Dobberpuhl的領導下,累積了低功耗RISC處理器的設計經驗,直到2008年P.A. Semi被Apple併購,也仍留在Apple服務一段不短的時日,參與了A4和A5的研發工作。

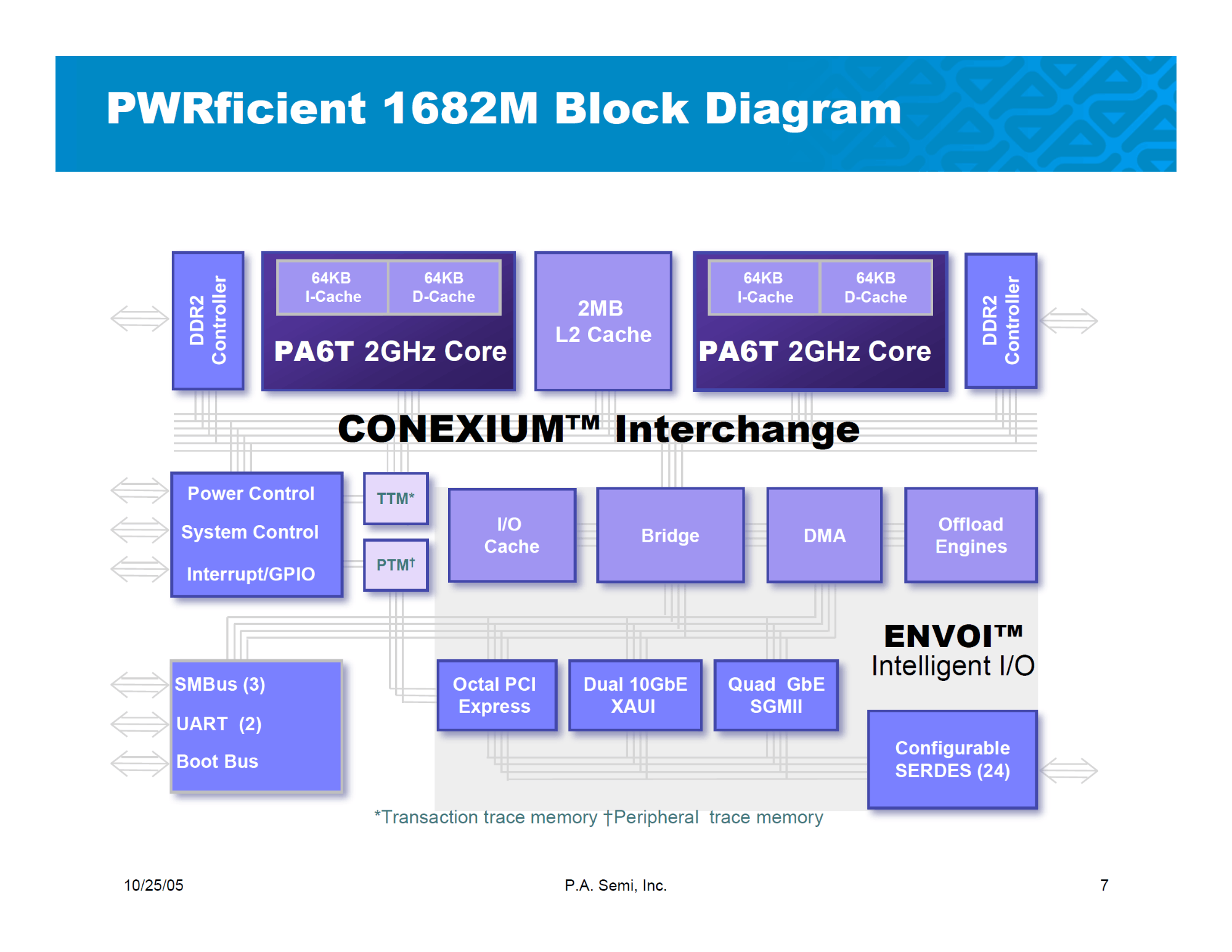

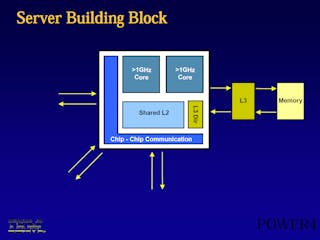

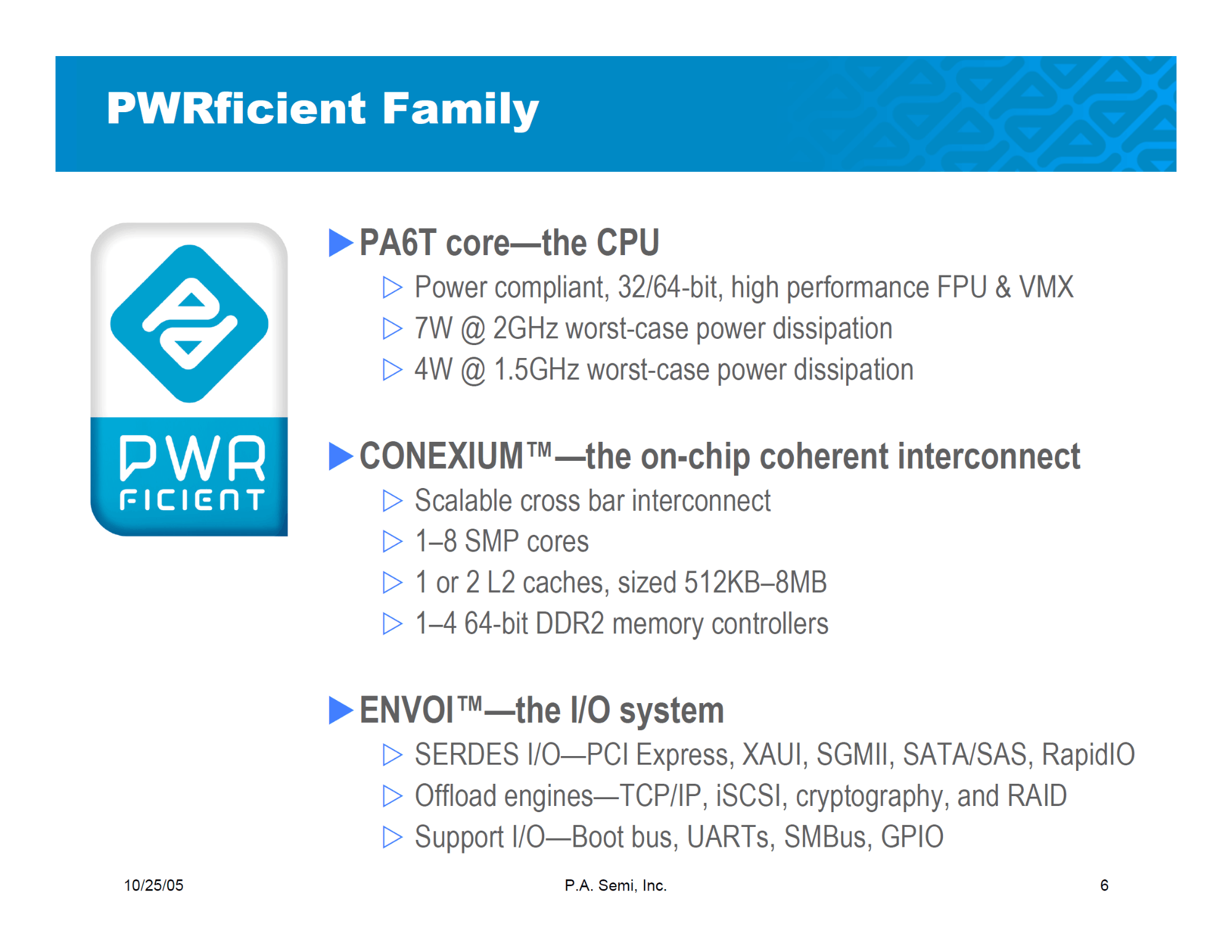

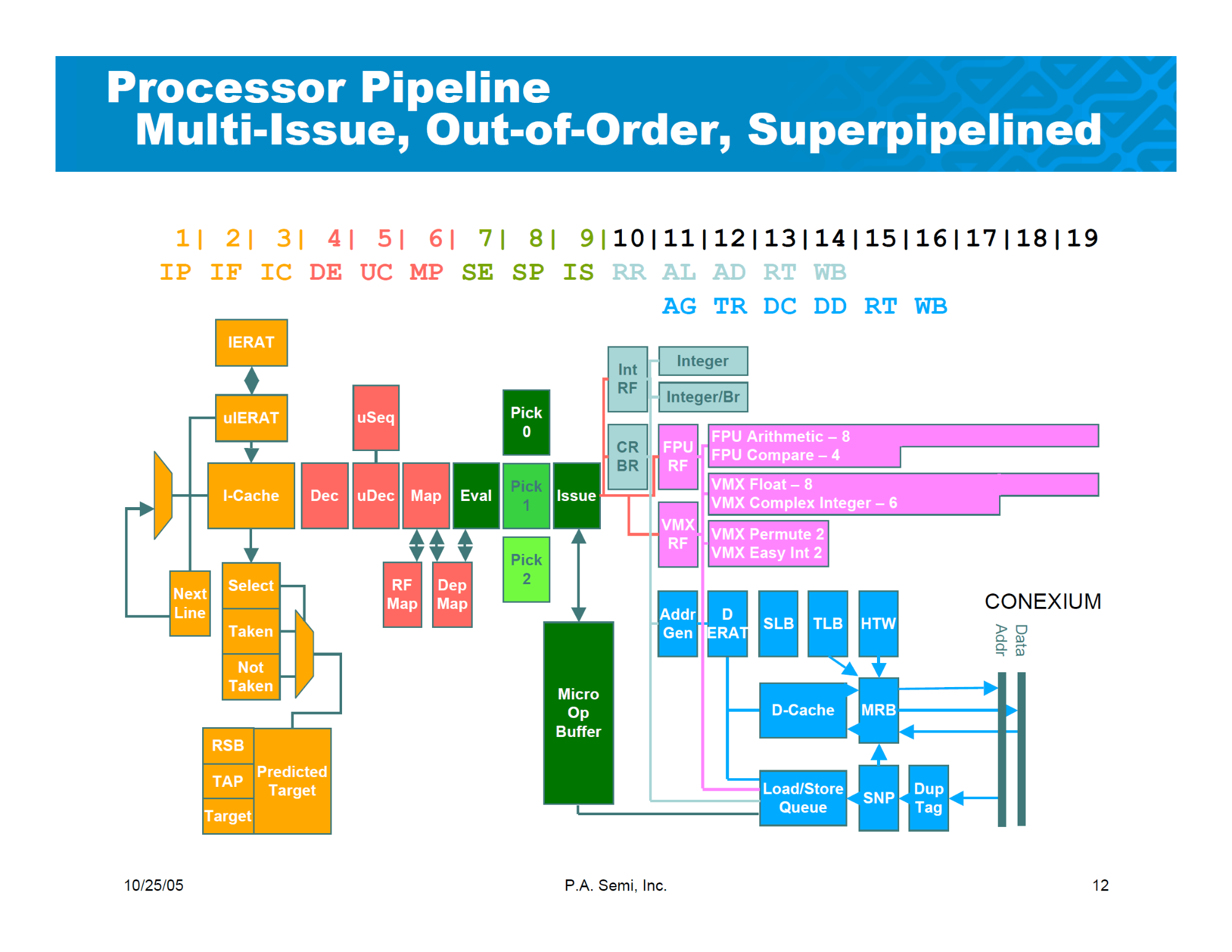

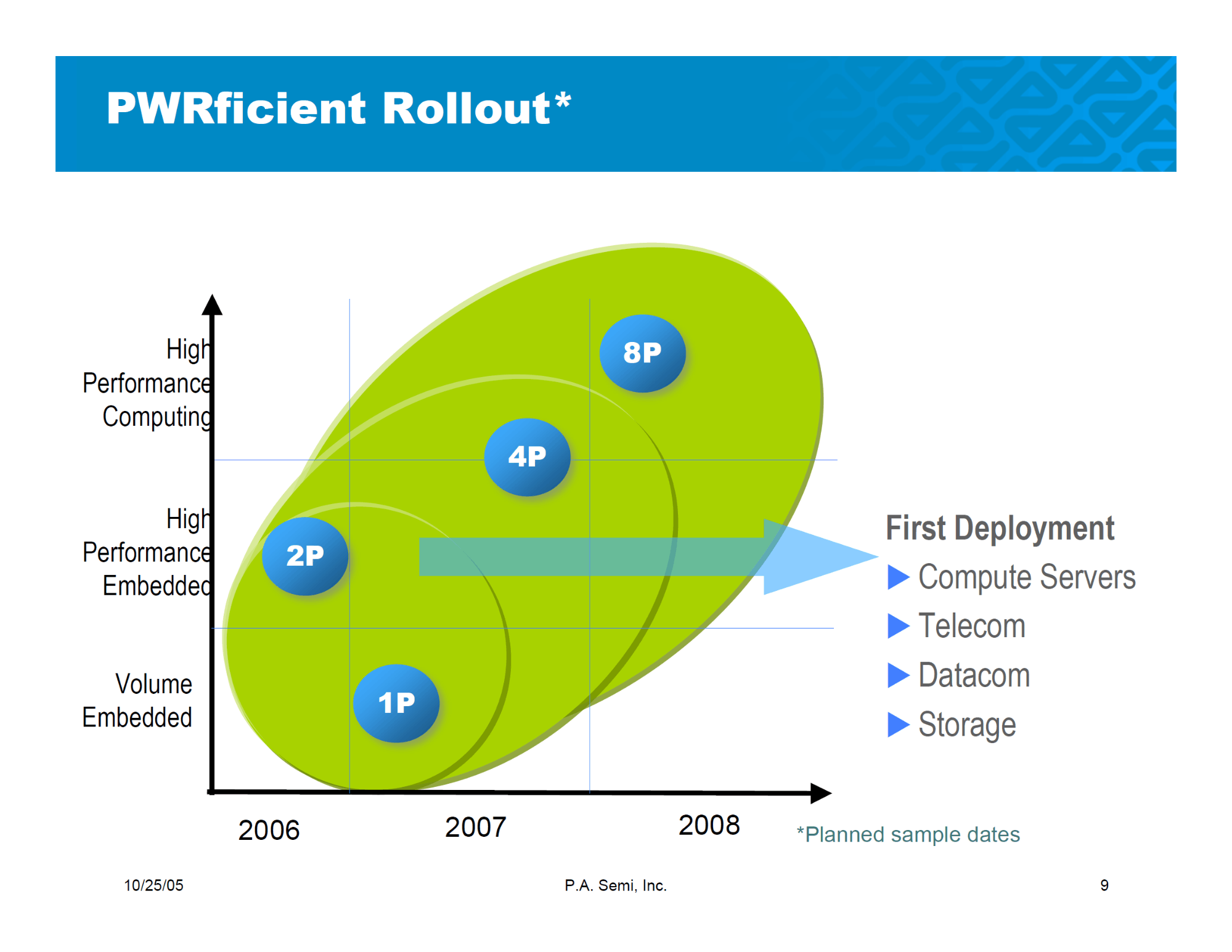

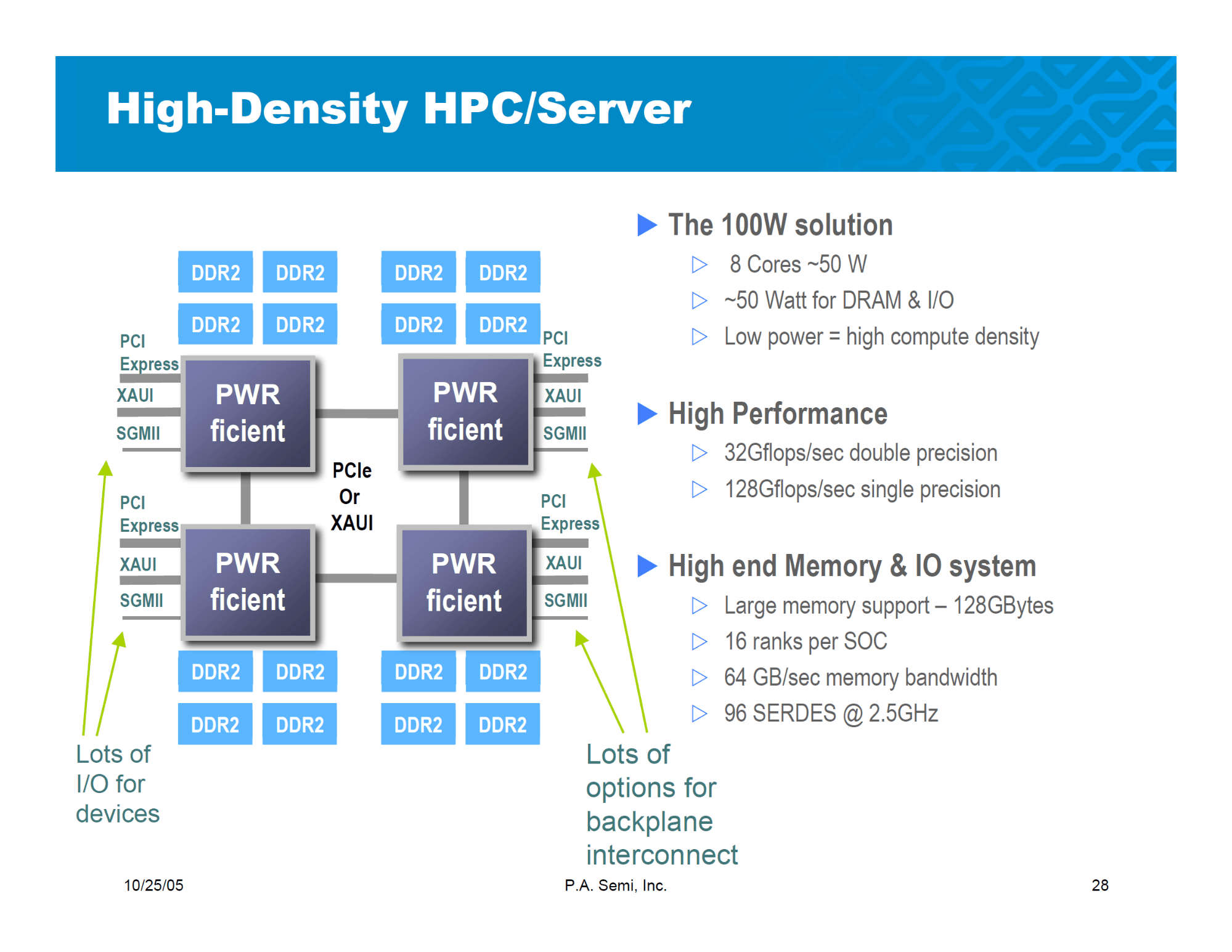

P.A. Semi當時的研發重點是名為PWRficient的產品線,顧名思義,就是追求極致能耗比的處理器,總計分成3個部份:相容PowerPC指令集的PA6T核心、CONEXIUM晶片內連結架構、ENVOI I/O子系統。後來Apple自研處理器的諸多特色,都可在PWRficient摸索到其蹤跡,也可從其遺產,判斷Apple自家晶片未來的可能方向。

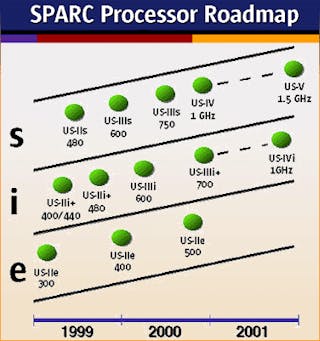

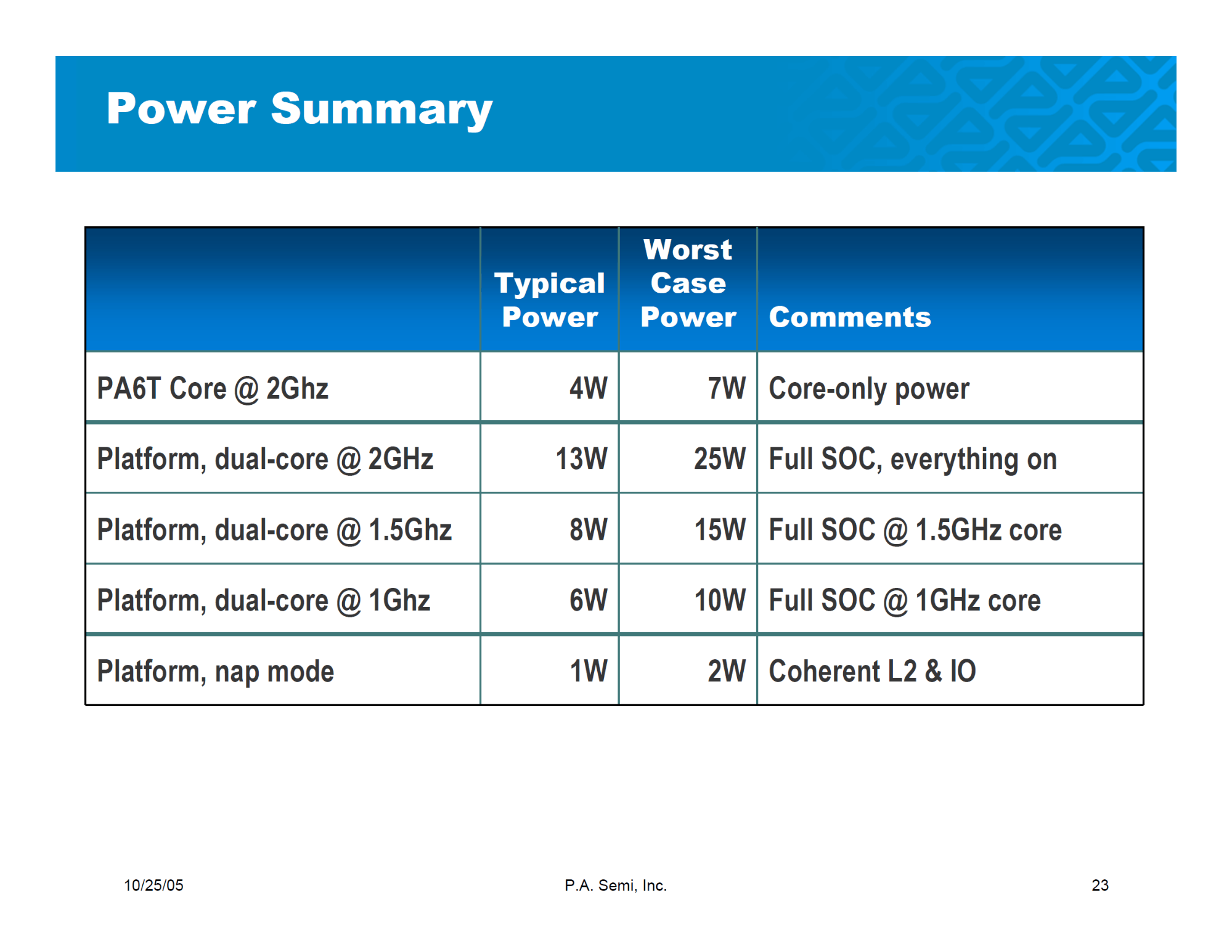

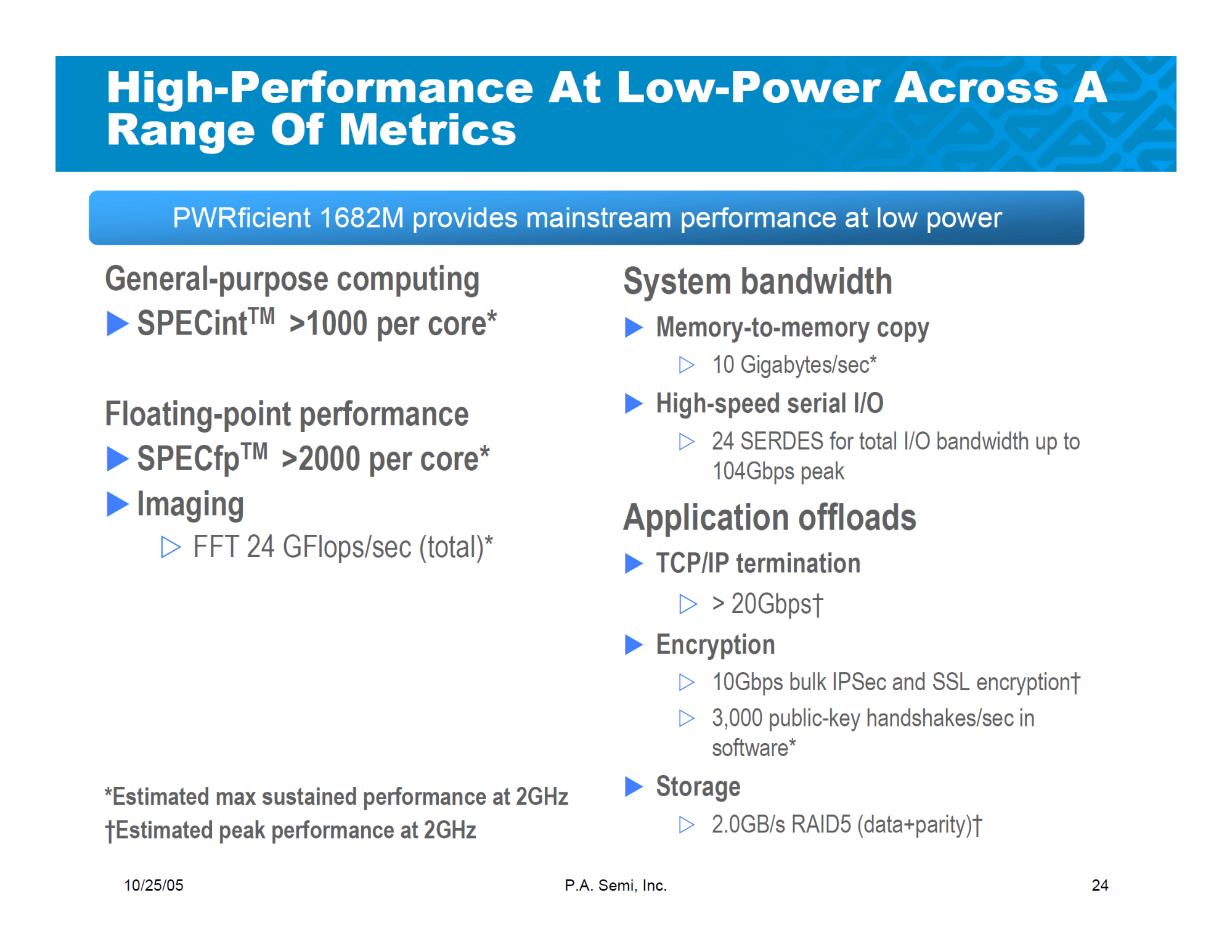

其PA6T核心在時脈2GHz時,最高功耗不超過7W,1.5GHz時更低至4W,雙核心的PA6T-1692M在時脈2GHz時,整顆標準功耗僅13W,最高也不超過25W,相較於同時期衍生於伺服器應用的IBM PowerPC(如PowerPC 970家族),無論同時脈效能(SPEC CPU 2000) 和能耗比,均享有壓倒性的優勢。

省電歸省電,PA6T仍是貨真價實的多指令派發、非循序執行的高校能微架構,浮點運算性能尤其出色,約為同時脈IBM PowerPC 970的2倍。也因此,當時不乏Apple將改用P.A. Semi產品的謠傳,只不過,Steve Jobs卻在2005年選擇了Intel。

但這並不代表Apple不重視P.A. Semi的價值,而P.A. Semi也並非如外界的刻板印象,只想作低功耗的低階產品。反之,P.A. Semi的PWRficient一開始就放眼各式各樣的應用,並具備強大的多核心延展性。根據已知的規劃,PWRficient將會有16核的版本。

不過Apple收購P.A. Semi後也並非一帆風順,雖然接收了150名天才工程師,但Dan Dobberpuhl與數名重要的工程師,據傳因對2間公司的整合方式與股票獎勵不滿,在2009年底先後離開了Apple,一起創立了Agnilux,不到1年的時間就被Google買走。這次Daniel W. Dobberpuhl並沒有跟著進入Google,而成為機器視覺廠商Movidius的董事會主席,而Movidius則在2016年成為Intel的一部分。

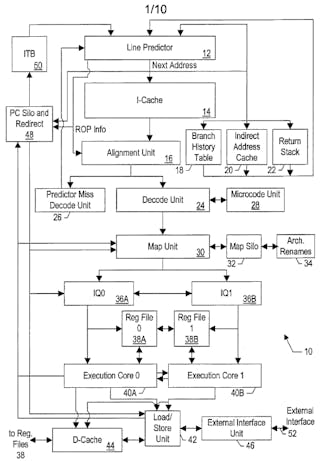

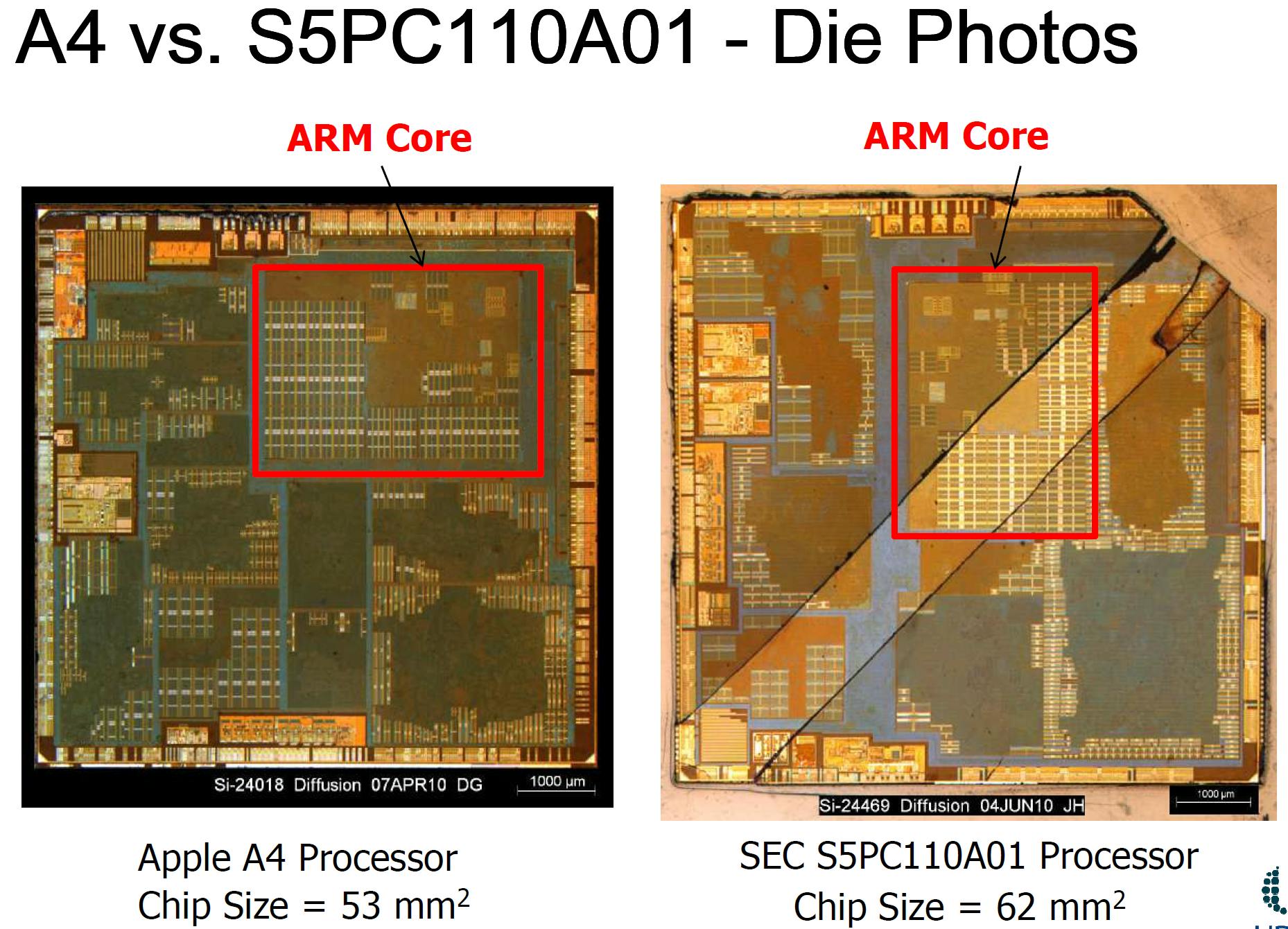

Apple吃掉P.A. Semi後,卻遲遲看不到自家晶片、甚至是獨創核心微架構問世,那麼他們該怎麼辦?我們將時間軸拉回到Apple在2010年4月發表首款自研處理器A4(APL0398),其設計衍生於Samsung S5PC110A01,最主要的差別在於GPU換成Apple長期偏好的PowerVR SGX系列,但那完全一模一樣的ARM Cortex-A8核心卻是大有來頭—因為得到Intrinsity這間公司的技術加持,並延續了和Samsung合作 “Hummingbird” 的成果,時脈從ARM公版的650MHz,一舉推進到1GHz大關。

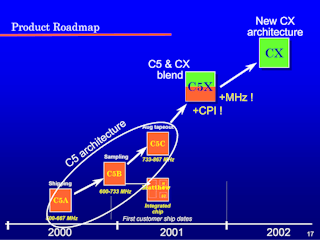

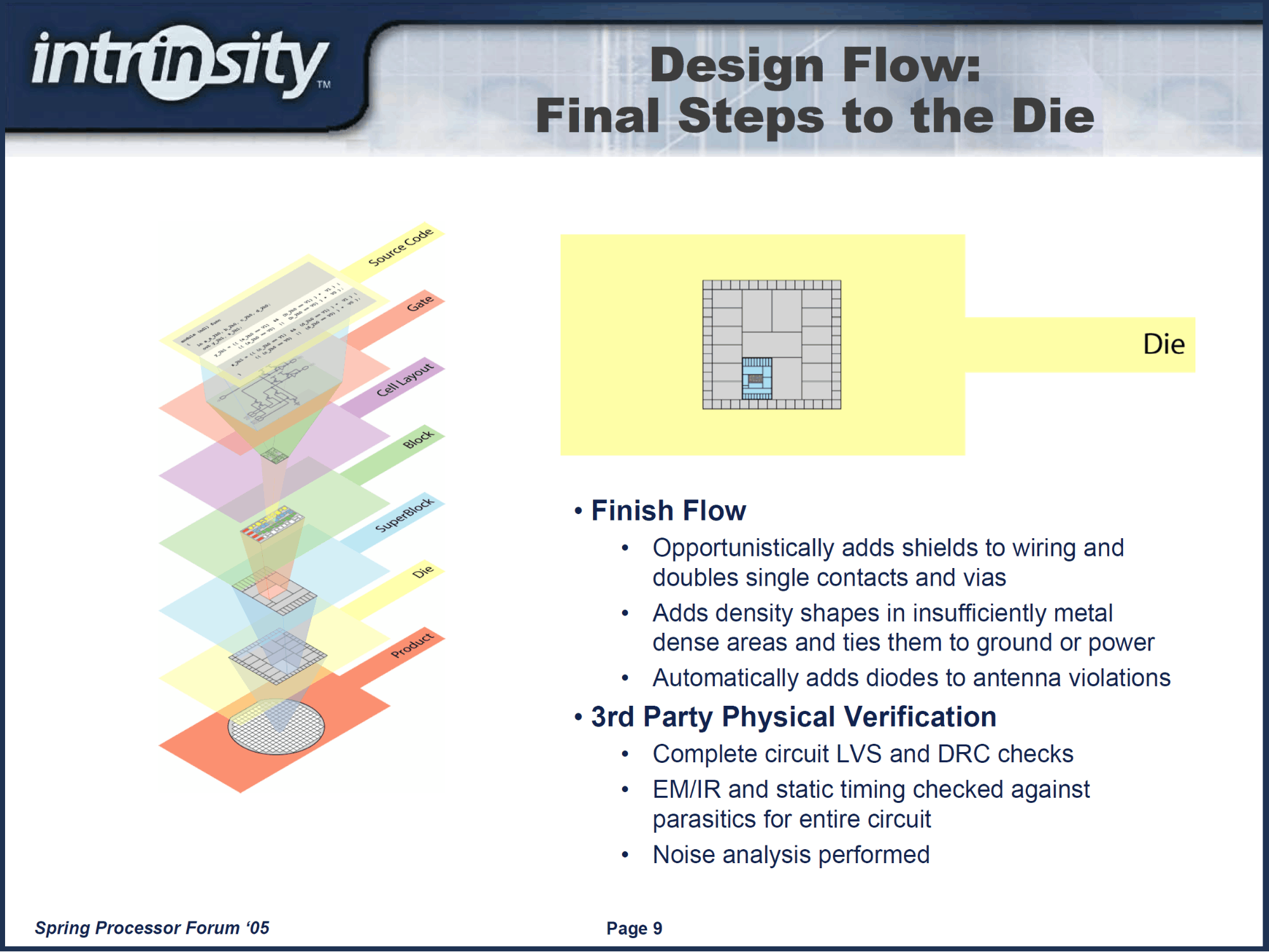

由22名業界老兵成立於1999年、設立在美國德州奧斯丁的Intrinsity,其技術強項在於最佳化的Wave Pipeline (無鎖存管線) 電路設計,將其命名為FastMATH。Apple認知到這間公司的重要性後,就馬上收入囊中,但過程卻極度低調,連金額都無人知悉 (據說是5000萬美元,但也有其他的版本),唯一可以確定的是,Apple的目的非常明確,就是為了A4處理器。接著,出自於P.A. Semi團隊的獨特微架構Swift,就在2012年9月的A6堂堂登場,開啟了Apple Silicon之路。

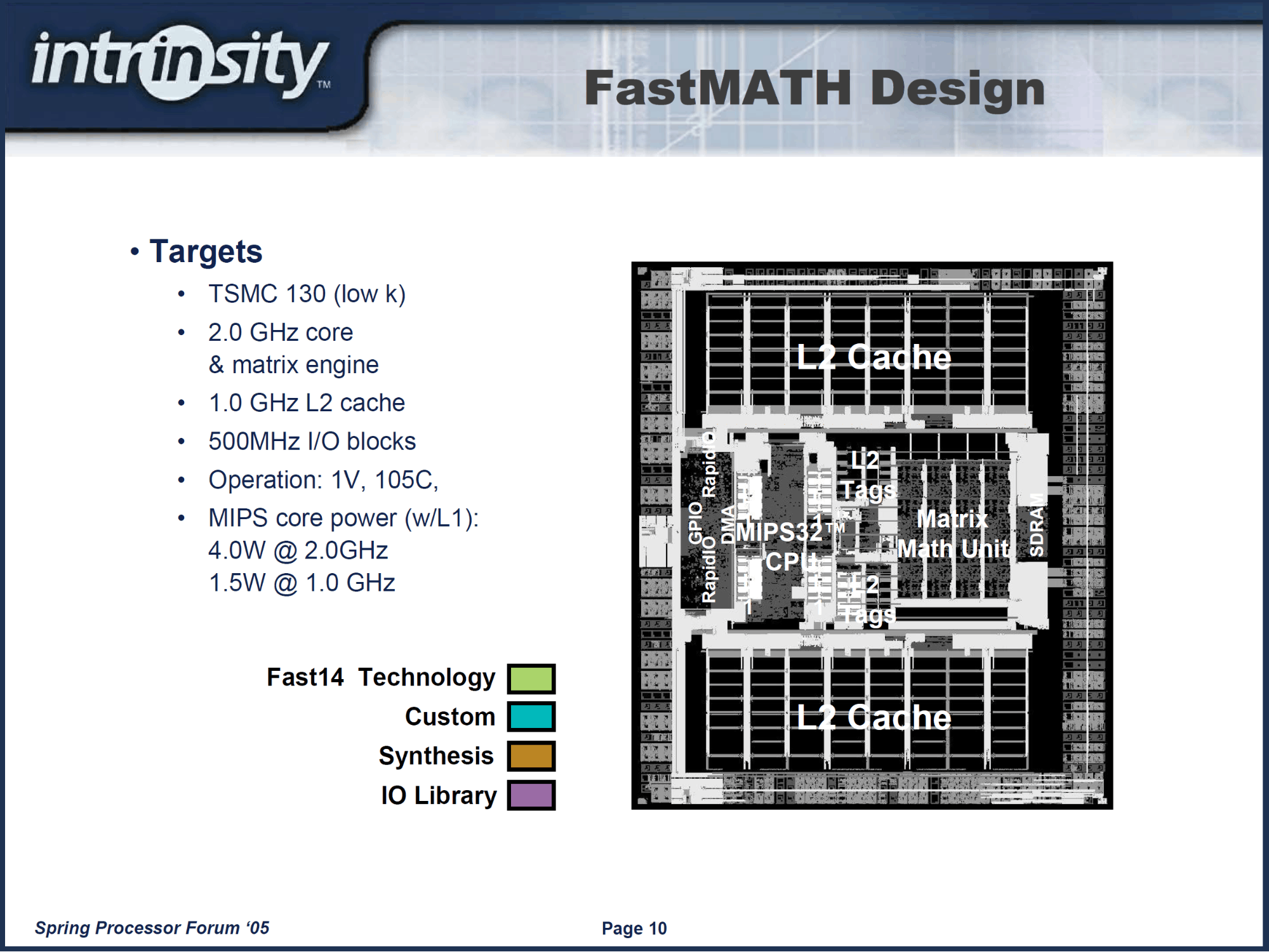

Intrinsity的FastMATH最有名的成功案例,是1顆超低功耗的MIPS32指令集處理器 (請各位科科務必仔細看這張簡報的內容,盲目追求簡單迅速便宜的VIA Centaur簡直是馬上遜掉了)。Apple得到Intrinsity後,更讓從P.A. Semi獲得的深厚功力,提升到更高的高度。如何將這些特殊的技術,有效應用到台積電的最新製程和設計工具,也算是Apple厲害的地方。

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (上)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (中)

硬科技:20世紀末的x86神風特攻隊Centaur WinChip (下)

爬文至此,各位親愛的科科們,是否能夠以古鑑今,猜猜Apple Silicon的下一步會往哪邊走?但假使Apple當年直接用P.A. Semi的晶片打造MacBook Air,而不是連根拔起的轉進Intel,那麼計算機工業界的歷史,恐怕就會被整個重新改寫,最起碼IBM的Power Everywhere看來就不會變成幻夢一場。科科。