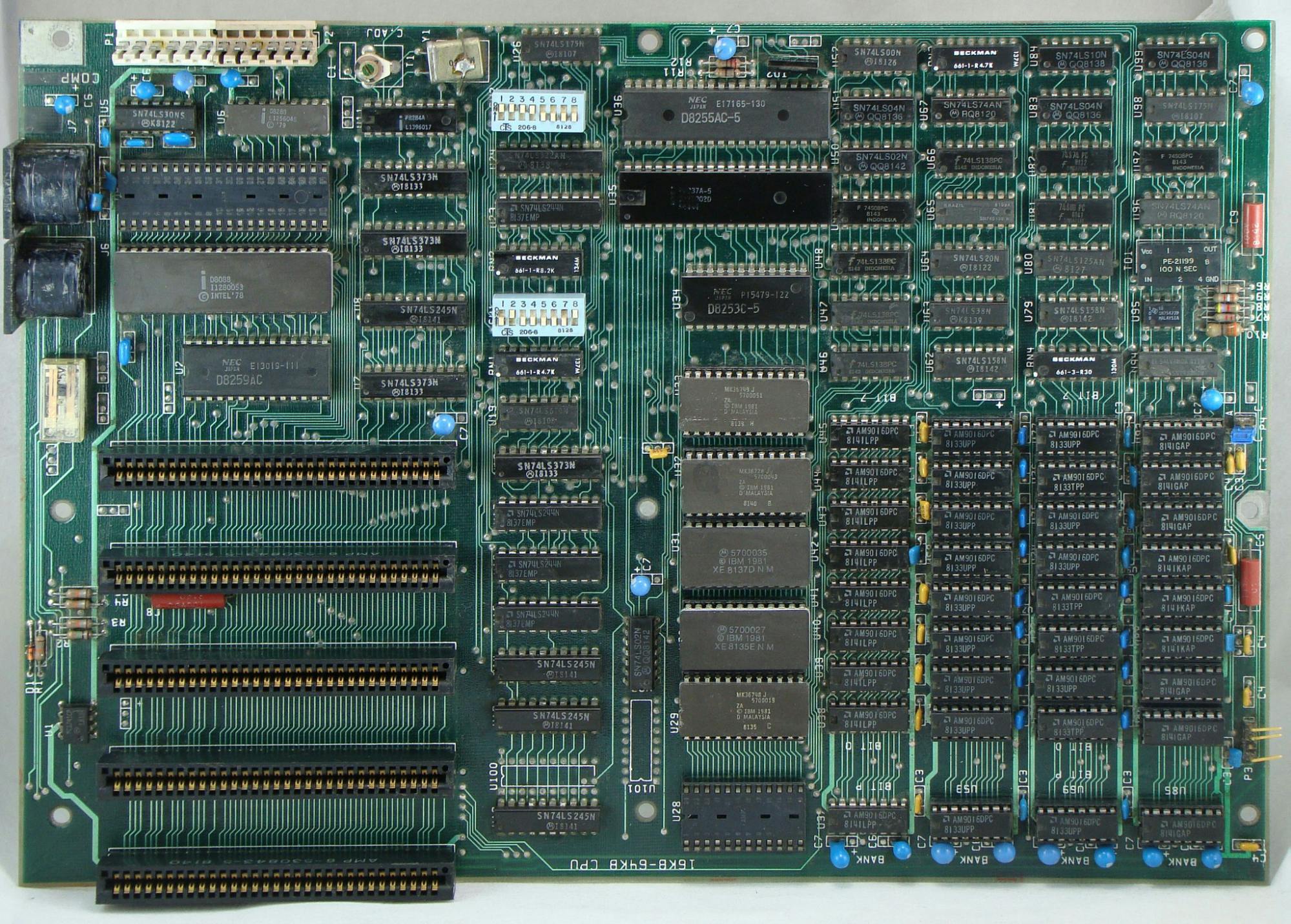

在1970年代末期,基於諸多商業考量,IBM在人類歷史上首台個人電腦,選擇了Intel的8088處理器 (8086的8位元外部匯流排版本),而不是公認更加優秀的Motorola 68000,以及作業系統優先搭載微軟的DOS (因開發CP/M作業系統的Digital Research,其創辦人Gary Kildall 不滿IBM的法務需求),奠定了80x86指令集與Windows作業系統的壟斷地位。

由AMD K5處理器總工程師Mike Johnson描述為「指令集架構設計毫無道理可尋」的x86指令集,更被公認是計算機工業史的 “The Great Dark Cloud”,x86在個人電腦市場的支配性地位,與其帶來的沈重包袱,不僅提高了產品開發驗證的門檻,讓今日實質上只剩下Intel和AMD兩間供應商,更嚴重耽誤了更低價、更多樣化的電腦應用。直到智慧型手機的廣泛普及,以及工業物聯網的快速演進,以ARM為首的嵌入式RISC指令集,才開始有了急起直追的機會。

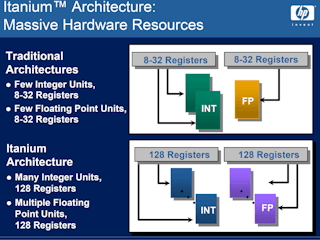

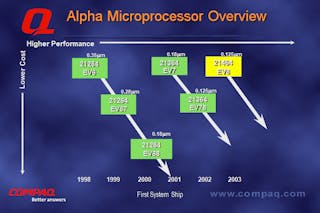

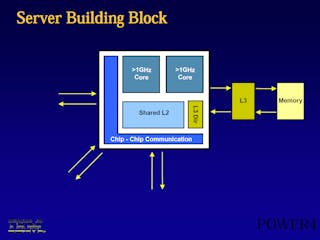

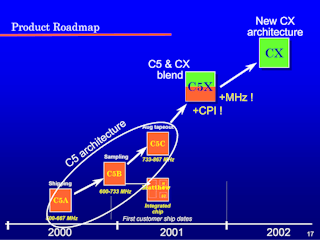

但很諷刺的是,當ARM成為手機市場的主宰者時,從1980年代末期開始主導伺服器市場的諸多RISC指令集,如MIPS、SPARC、Alpha、PA-RISC,卻被x86體系蠶食鯨吞,上演了一場長達二十年的「RISC諸神的黃昏」,連Intel企圖用來取代自家x86的IA-64 (Itanium) 都死在自己的手上,嚴格說來僅剩IBM的Power碩果僅存,SPARC的前景依舊混沌不明 (尤其當Oracle擺明不玩、Fujitsu弄出A64FX後)。

回顧消失在歷史洪流的Intel旗艦處理器Itanium(上)

回顧消失在歷史洪流的Intel旗艦處理器Itanium(中)

回顧消失在歷史洪流的Intel旗艦處理器Itanium(下)

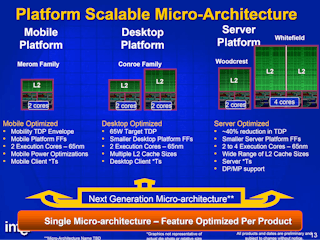

隨著雲端服務已是人類資訊生活不可或缺的一部分,以龐大的個人電腦為基礎,逐步往伺服器延展的x86處理器,已經征服了絕大多數的雲端資料中心。以Google為首的雲端巨頭們,也變相形同Intel和AMD的衣食父母,更是最重要的獲利來源,某種程度上,遠比個人電腦更加的舉足輕重。

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:醞釀期(1995-1998)

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:草創期(1998-2001)

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:擴張期(2001-2004)

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:混亂期(2004-2006)

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:轉型期(2006-2008)

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:反擊期(2008-2011)

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:暴走期(2010-2018)

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:鐘擺期(2011-2017)

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:牙膏期(2017-2020)

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:振作期(Since 2020)

最近因為Apple「總算」開始用自研ARM指令集相容系統單晶片,替換Mac的Intel x86處理器,搞得微軟也想蠢蠢欲動,加上雲端巨頭們也越來越傾向自行打造自用晶片,所以「x86即將滅亡」的論調再度塵囂甚上。不過,這可能性並沒有某些狂熱者想像的如此樂觀:

-

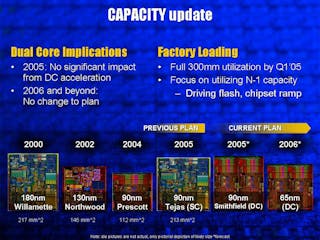

x86指令集的價值,起碼超過九成是建立在「Windows作業系統與應用程式的相容性 (Linux和FreeBSD等 ”i386 Unix” 也頗具貢獻)」,除非微軟自己想放棄x86,或著哪天連Linus Torvalds都喊他不想繼續玩x86了,才有可能出現那道穿透 “The Great Dark Cloud” 的曙光。但問題在於,丟掉行之有年的生態系統,一切砍掉重練,對他們一點好處也沒有。人家開公司是要賺錢對股東投資人負責的,不是做功德讓科技文青滿足幻想的。雖然Intel從2006年發動「x86義和團之亂」,最後仍無往而不失敗。

-

別的不講,光看一堆工業電腦可以用個10年或20年,上頭跑著滿滿的老舊應用程式,就知道要換掉x86處理器一點都不簡單,連Intel自己想做都做不到 (Itanium的血淋淋前車之鑑就擺在那邊)。以物聯網為中心的工業電腦與邊緣運算單元,動輒需要10年甚至15年以上的供貨期,請問除了長期耕耘工控與車載的大廠,如NXP (前Freescale) 之類的,扣除Intel和AMD,還能剩下幾間?像Intel將IoTG供貨年限從7年延長到15年、AMD也逐步加碼Embedded Ryzen,就不難想見x86雙雄也不是傻傻的躺著等死,反而不放過擴大自身優勢的任何機會。

-

講白了,Apple自己搞自己的「瓶中生態系」,對造成世界的影響其實很有限。就這樣。

硬科技:Apple處理器脫離Intel然後呢?(上):到現在看起來還不像是真的

硬科技:Apple處理器脫離Intel然後呢?(中):任何事都有邏輯的極限

硬科技:Apple處理器脫離Intel然後呢?(下):天才造成的災害叫「天災」

硬科技:科科需要知道的Apple M1的可能性(上) 過去篇

硬科技:科科需要知道的Apple M1的可能性(中) 現在篇

硬科技:科科需要知道的Apple M1的可能性(下) 未來篇

硬科技:回顧構成Apple晶片研發團隊骨幹的P.A. Semi與Intrinsity

-

這些年來,”ARM Server” 被喊的殺聲震天,卻也絲毫未能動搖x86在資料中心的地位,畢竟開發高效能處理器的門檻只會越來越高,最終只能等待雲端巨頭們一個個自己跳下去玩,像Google和AWS的玩法,這也是踏出殲滅80x86第一步的唯一機會。只不過,這件事也沒那麼單純,按照Google過去的習性和邏輯,他們極度著重資料中心處理器的功能泛用性 (提高硬體佈署彈性) 與單執行緒效能 (縮短服務反應時間)。講的更極端一點,Google拼死拼活弄出一顆超高效能的RISC-V相容處理器,到底對他們有什麼好處,筆者還實在是看不出來。

總之,這30年來,筆者每次看到「RISC十字軍」把「消滅80x86」講的好像希特勒對德國人民解釋發動征俄戰役的必要性時,特別強調「一勞永逸的消滅布爾什維克主義的威脅,拯救西方文明使其免於被赤化,實乃德國的歷史使命」,但即使德國人民感覺到他們將要擔負重大犧牲,卻沒想到災情會慘重到俄國人攻佔柏林。同理可證,要徹底驅散那壟罩在計算機工業頭上的巨大暗雲,人類為此要付出的代價,恐怕也將昂貴到難以承受的程度。