在 23 號凌晨的蘋果 WWDC 大會,蘋果正式宣布將在 2 年過後將 iOS 與 MacOS 平台核心全數轉向自主設計、基於 Arm CPU 指令集的 Apple Silicon ,如果以蘋果在這 15 年積極開發自主架構處理器,以及 iOS 與 MacOS 系統自底層到介面等的發展,出現這樣的結果並不令人意外,不過對 AMD 的死忠粉絲或許也會對蘋果沒在 AMD 大好時機大喊" AMD Yes "覺得失落,不過從各種跡象,蘋果跳過 AMD 直接採 Apple Silicon 是必然的結果。

AMD Ryzen / EPYC 不是不好而是來的太晚

AMD 近年 CPU 的表現確實有目共睹,不僅迅速的縮短與 Intel 的性能鴻溝,單純就投資報酬率,更是把 Intel 殺的措手不及,然而所謂的近年,卻也是這一兩年的事情,更不用說筆記型電腦平台也是到今年 Ryzen 4000 APU 推出後才有顯著的提升;畢竟以蘋果現在 MacOS 設備的情況,它原本就不是要與 Windows 設備拚價格,走自己的路才是重點。

筆者認為,蘋果在宣布脫離 Intel x86 平台前,不可能完全沒嘗試使用 AMD 平台的可能性,只是以時間點來說, AMD 的進步來的太晚,在蘋果已經把 MacOS 使用 Apple Silicon 的計畫發展至能商用化的程度,自然就不可能跟著大喊 AMD Yes 過渡,直接選擇徹底擺脫 x86 的束縛。

蘋果希望硬體設計不受制於人

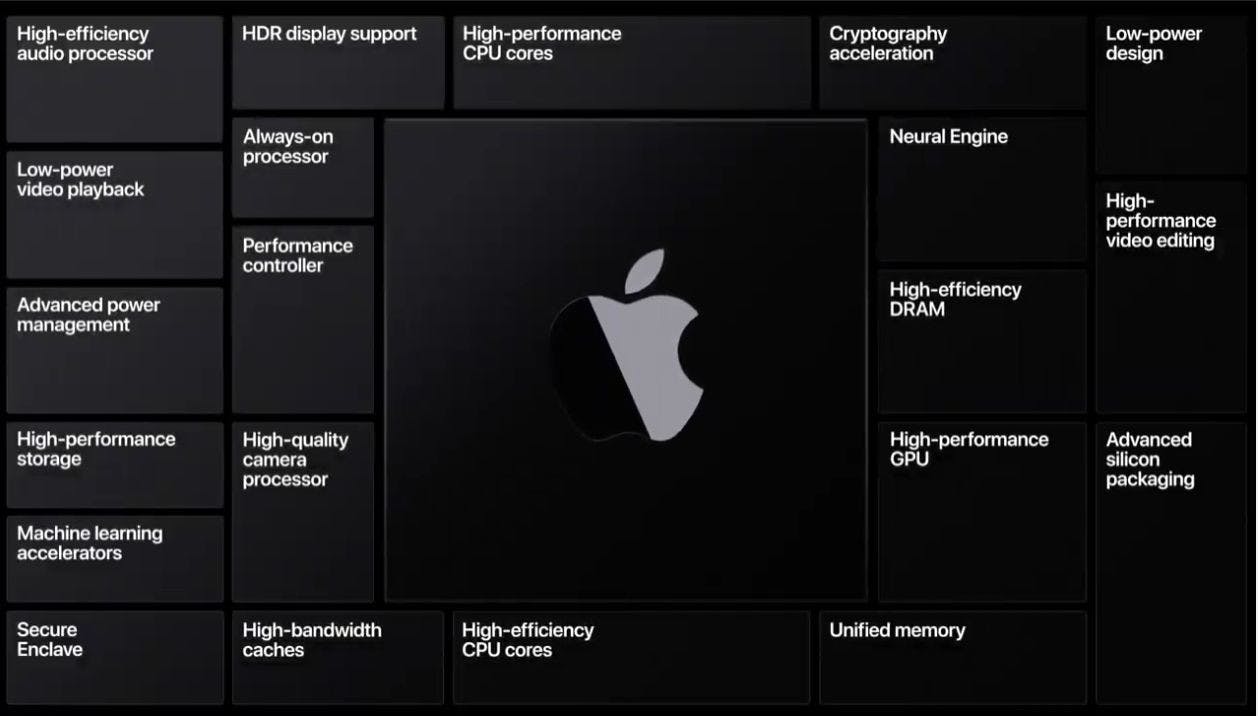

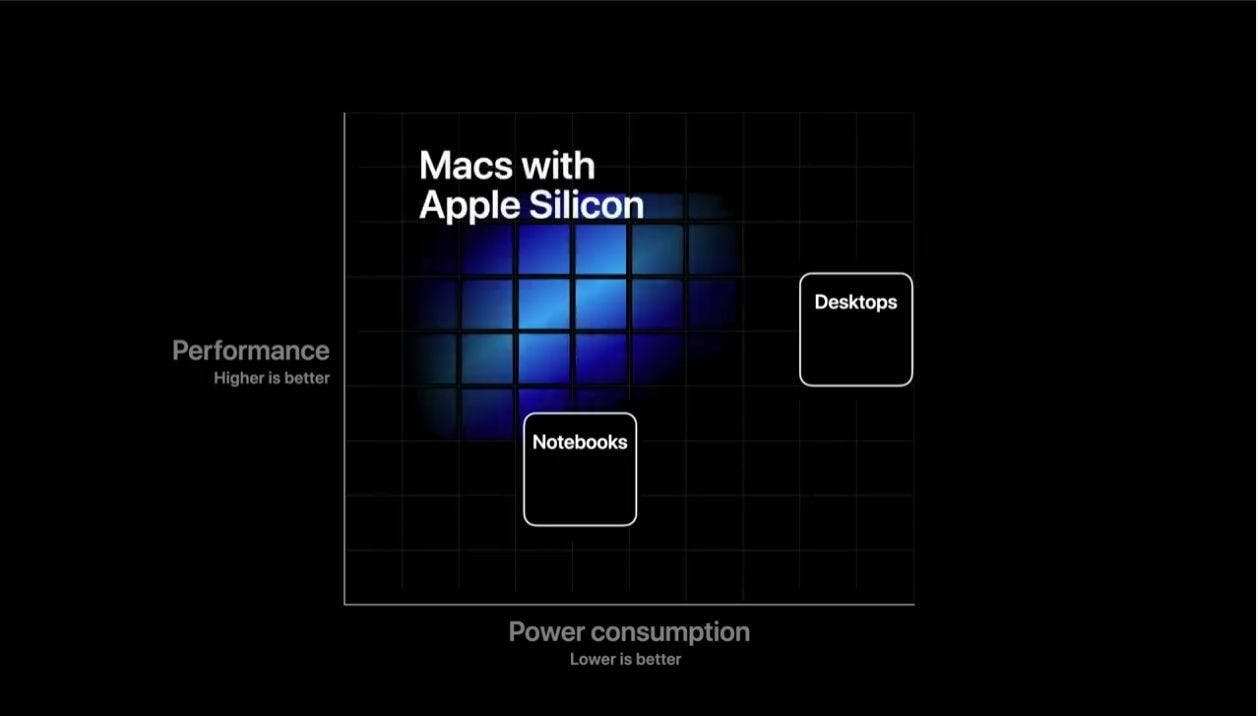

同時從 WWDC 蘋果貼出的 Apple Silicon 的架構示意圖,筆者只能說, Intel 給不了的,自然 AMD 也給不了;蘋果擺明了對 SoC 與周邊元件有許多自己的想法,它希望在同一個處理器兼具高效能與節能核心,也希望在電源管理有進階的設計,若以 x86 平台的產品,最接近的恐怕也只有甫發表的 Intel 混合封裝平台 Lakefield 。

但 Arm 的架構自 32 位元末期,就已經利用 big.LITTLE 技術,以一組高性能與一組低功耗的 Cluster 兼具節能與性能,現在新一代的 DynamIQ 更以單一最高 8 核 Cluster 兼顧性能與功耗混合設計,加上蘋果自身僅授權指令集,在核心結構亦有自己的一套做法,且以蘋果與 Arm 的合作關係,不難想像蘋果對高效能 CPU 也有一套獨特的見解。

雖然 AMD 提供客製化方案解決部門,確實也為遊戲機市場提供不錯的解決方案,不過遊戲機的處理器仍與電腦處理器明顯不同,遊戲機單一處理器的生命週期長達數年,但電腦平台若超過兩年,恐怕就會被消費者認定過時,且 AMD 客製化也是從既有的架構進行組合,對於架構設計要求甚高的蘋果恐不希望設計與架構主導權仍受制他人。

高效能 GPU 短時間可能繼續維持與 AMD 合作

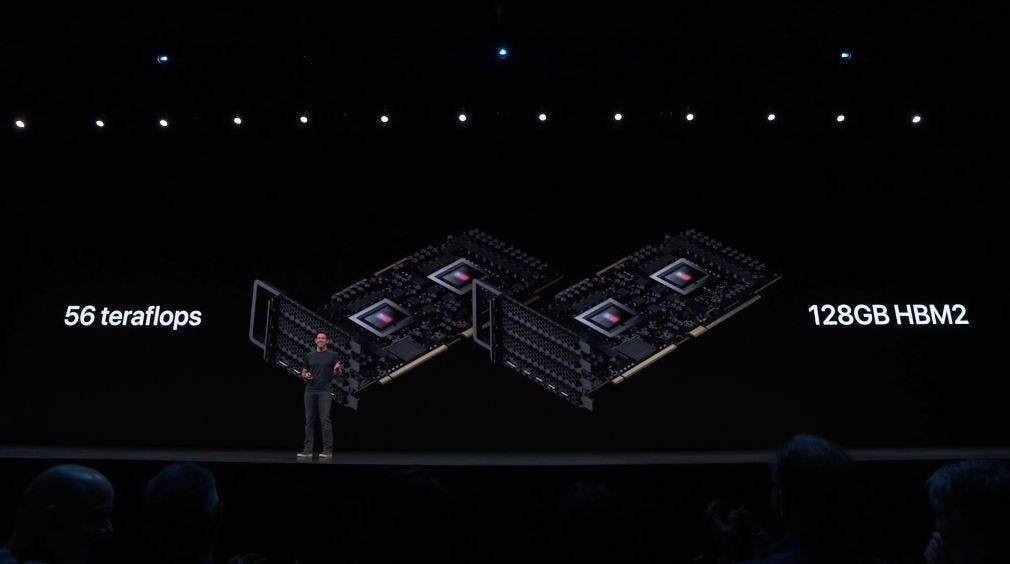

不過筆者推測,蘋果與 AMD 的關係會因為 Apple Silicon 計畫而完全中斷,因為以高效能設備目前的情況,要具備專業軟體影像製作所需的效能與支援性,雖然蘋果目前已經在行動設備導入自行設計的 GPU ,不過畢竟可利用 PCIe 介面(或蘋果自定義介面)進行擴充的前提之下,高效能的專業設備仍維持使用 AMD Radeon Pro GPU 的可能性不低。

且從目前 Arm 生態鏈的情況,筆者就曾採訪過一家 Arm 的伺服器廠商,是透過搭配具虛擬化技術的 GPU 提供虛擬化環境執行 Android 或是 iOS 環境模擬,而 NVIDIA 也在日前宣布強化與 Arm 架構伺服器的合作,基於 Arm 架構的 Apple Silicon 利用搭配獨立 GPU 強化圖像處理性能在短期內仍有必要性。

尤其是蘋果目前針對專業內容創作,才剛發表新一代的 Mac Pro 仍提供標準的 PCIe 通道,讓使用者能夠依照工作需求在未來進行升級,雖然由於上一代性能不足、缺乏擴充性的 Mac Pro 的關係,不少專業影像工作者不得不轉向 Windows 平台,不過筆者認為縱使轉向 Apple Silicon ,持續發展具擴充性的 Mac Pro 產品線仍勢在必行。

GPU 的可擴充性仍相當重要

對比缺乏擴充性與考慮到散熱的高階 MacBook Pro 行動工作站, Mac Pro 這一類的專業工作站產品就更需要保有對 GPU 等硬體的擴充能力,畢竟如前面所述,在許多專業繪圖、影像處理的應用, CPU 固然重要,但若原本就已經購買工作站層級的 CPU ,比起需要換機,至少三、四年內若能藉由升級 GPU 提升性能還是相對划算許多。

至於 MacBook Pro 系列雖然不能更換內部 GPU ,但由於 Intel 開放其 Thunderbolt 3 PHY 實體層協定予 USB IF 作為 USB 4 的基礎,以蘋果 iPad Pro 也自 Lightning 轉向通用的 USB Type-C 的情況,蘋果也許會利用 USB 4 可相容 Thunderbolt 3 的特性,使消費者能夠透過外接 eGPU 方式提高專業影像處理性能。

無論是自原本就可升級的 Mac Pro ,或是行動工作站的 MacBook Pro 的角度,蘋果短期之內仍會在 GPU 部分持續與 AMD 有一定程度的合作,只是雙方的關係能維持多久,恐怕還是要看蘋果自身是否有持續擴展自主 GPU 架構的規劃。

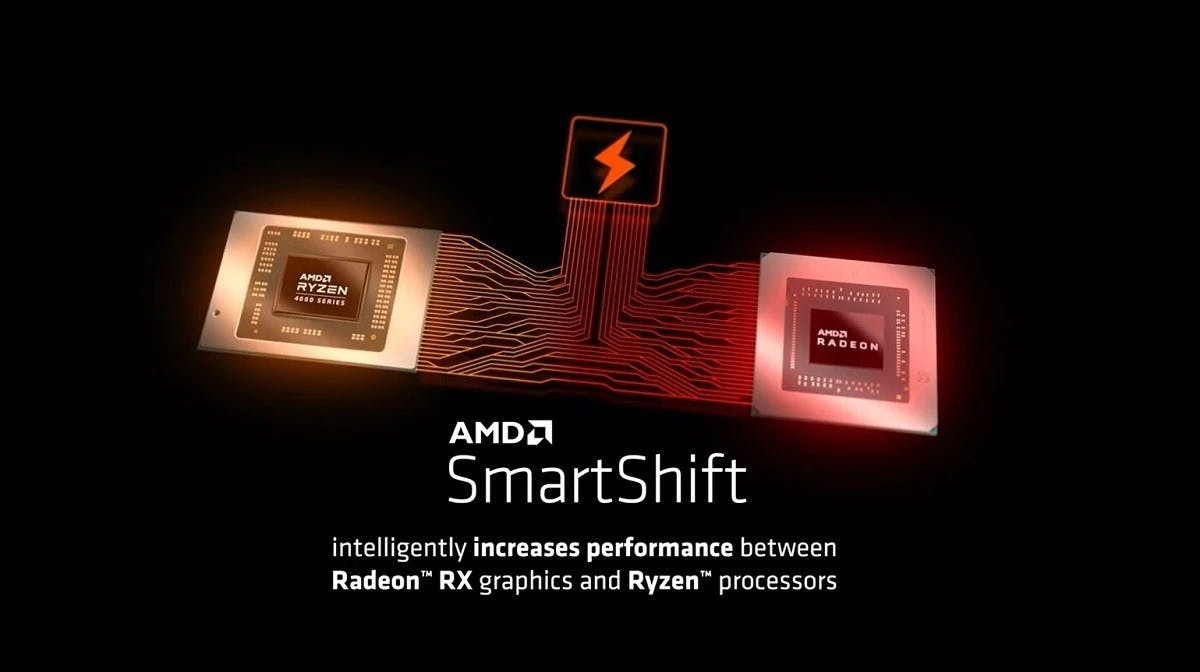

但還有另一種可能性,就是透過授權 RDNA / CDNA 的模式,使 Apple Silicon 藉由 SoC 單晶片整合或是 SiP 系統封裝的方式整合高性能的 GPU 架構,藉此滿足 MacBook Pro 一類行動工作站較高的圖像性能需求,雖然授權模式仍會有架構發展受制 AMD 的問題,不過考慮到圖像領域的技術需求以及與 AMD Radeon Pro 的長期配合,仍不排除這樣的可能性。

只不過由於蘋果給出 2 年的架構轉換期,在這兩年內,蘋果仍會陸續推出採用 Intel 處理器的新設備,推測短時間內採用 Intel 平台的 Pro 高效能設備若有進階影像需求,應該還是會搭配 AMD Radeon Pro 產品,但兩年時間說長不長、說短不短,以蘋果希望把一切硬體設計大權在握的作法,或許真的在兩年內自行設計出高效能 GPU 也說不定。

最大苦主 Intel 等同消費、專業都與 AMD 、 Arm 陷入混戰

不過無論如何,蘋果已經堅定了 Apple Silicon 的發展方針與兩年的轉換期,這也顯示蘋果已經決定回到較封閉的生態圈,未來黑蘋果、在 MacOS 設備安裝 Windows 等行為將不復存在(至少短時間內...),也象徵一個時代的結束與開始,在這波更迭潮當中,受影響最大的除了使用者、開發者以外, Intel 肯定受到的影響也比 AMD 來的大。

以筆者的角度, Intel 近年的狀況可說是日趨嚴峻,一方面 AMD 自消費到伺服器都開始急起直追,同時從 AMD 挖腳的自主 GPU 計畫也才剛要上路,就遭逢蘋果宣布將全面轉向 Apple Silicon ,這也意味著流失原本獨佔的 MacOS 平台,只能專心在 Windows 平台與 Linux 平台與 AMD 持續糾纏。

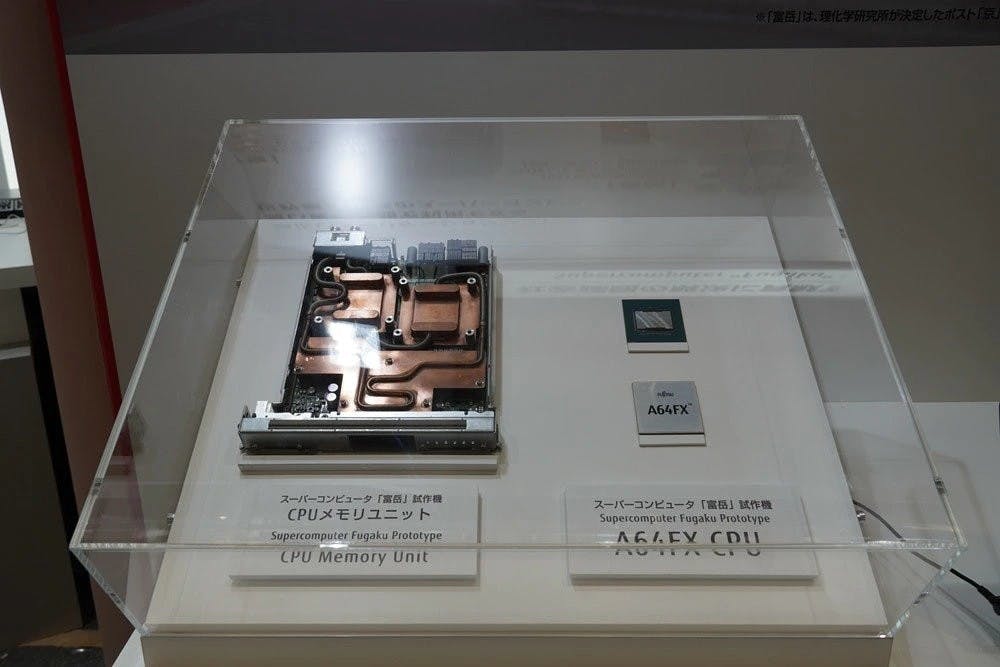

但更雪上加霜的是,伺服器除了 AMD 以外,還需要擔心 Arm 架構的崛起, Arm 在伺服器也拚了將近 10 年時間,從原本主攻資料儲存,到去年終於有超算系統挺進 Top 500 榜單,前幾天則由富士通與日本理研的富岳奪得 Top 500 榜首,同時 NVIDIA 宣布在超算與 Arm 攜手,亦有多家採 Arm 架構的伺服器晶片商響應計畫,藉由 Arm 高度彈性的 CPU 設計搭配加速器,也有望能建構高效率的加速型 HPC 。

同時, NVIDIA 的 Selene 由於使用 DGX A100 SuperPod 架構,核心也自原本遠本使用 DGX-2 的 Intel Xeon 改為支援 PCIe 4.0 的 EPYC ,明年基於 AMD CPU + GPU 、預計可一躍成為榜首的 Frontier 超算系統也將上線,同採 AMD 硬體的 El Capitan 也虎視眈眈, Intel 現在無論是消費或是伺服器都明顯腹背受敵。