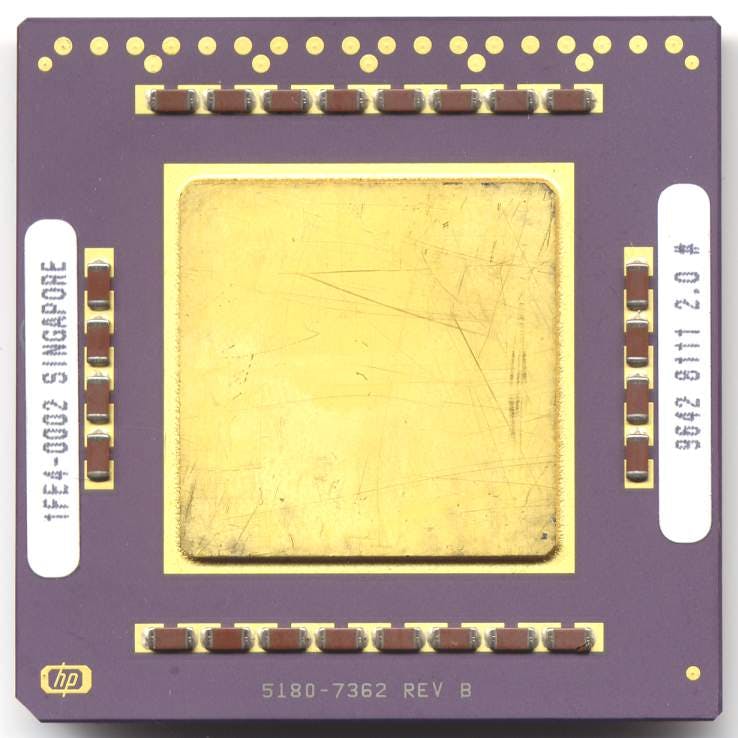

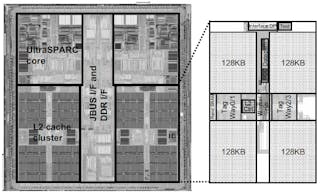

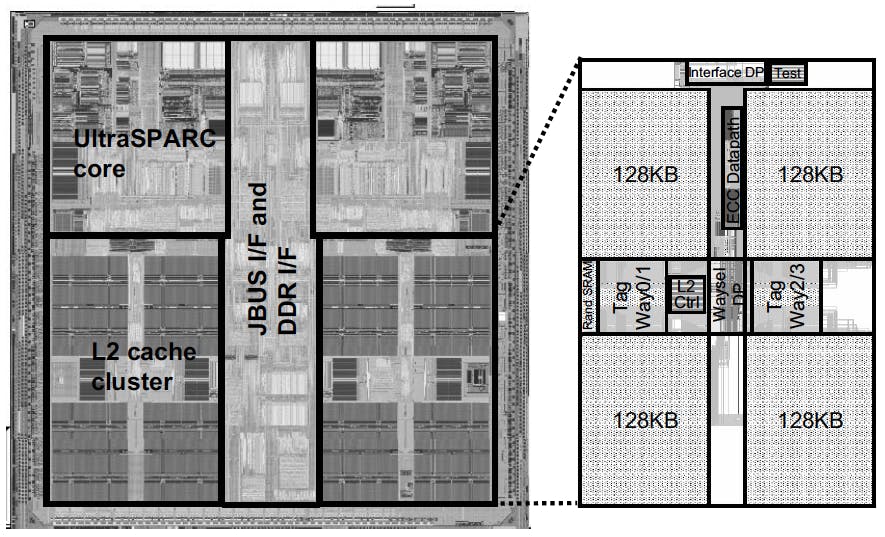

硬科技:幻之處理器系列 Sun UltraSPARC II「Gemini」 (2004年)

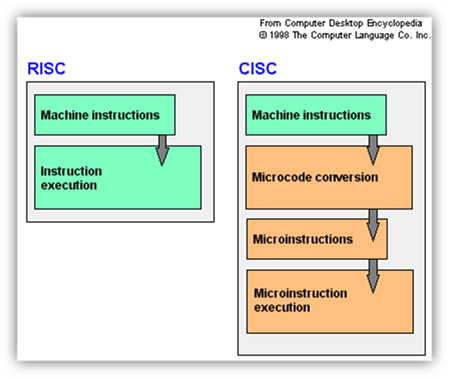

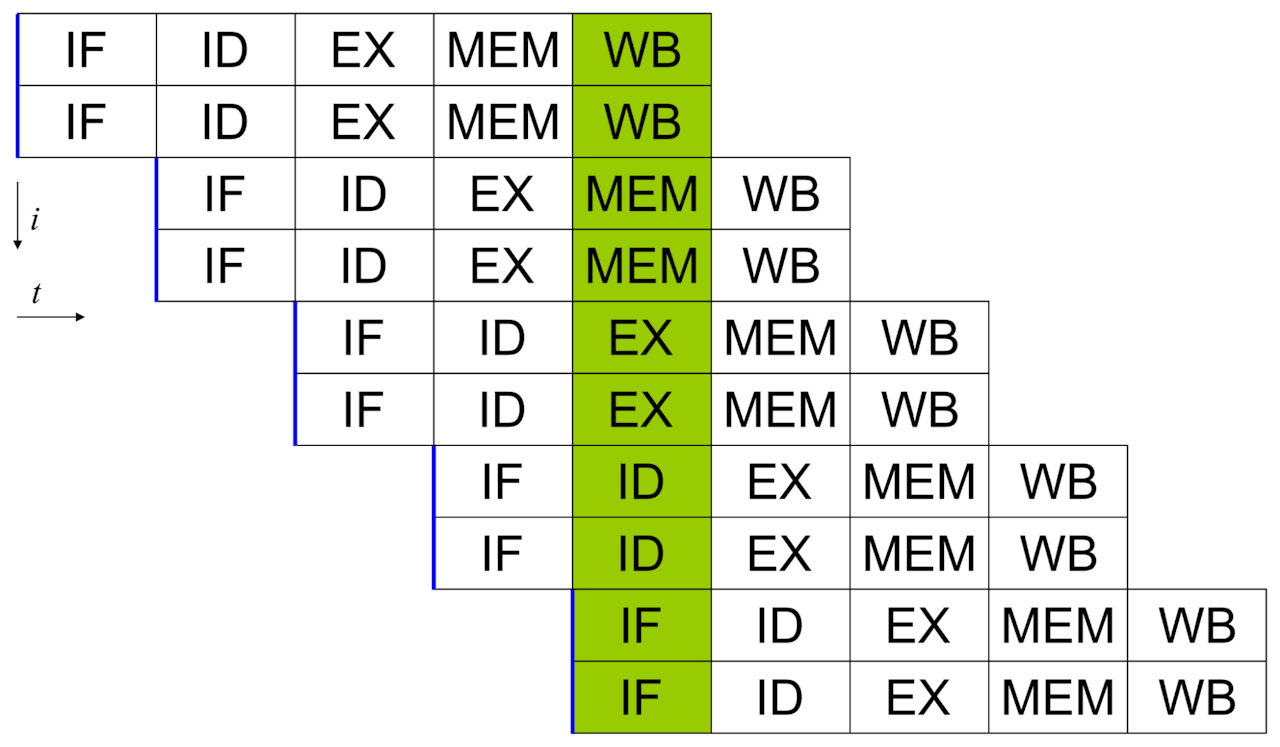

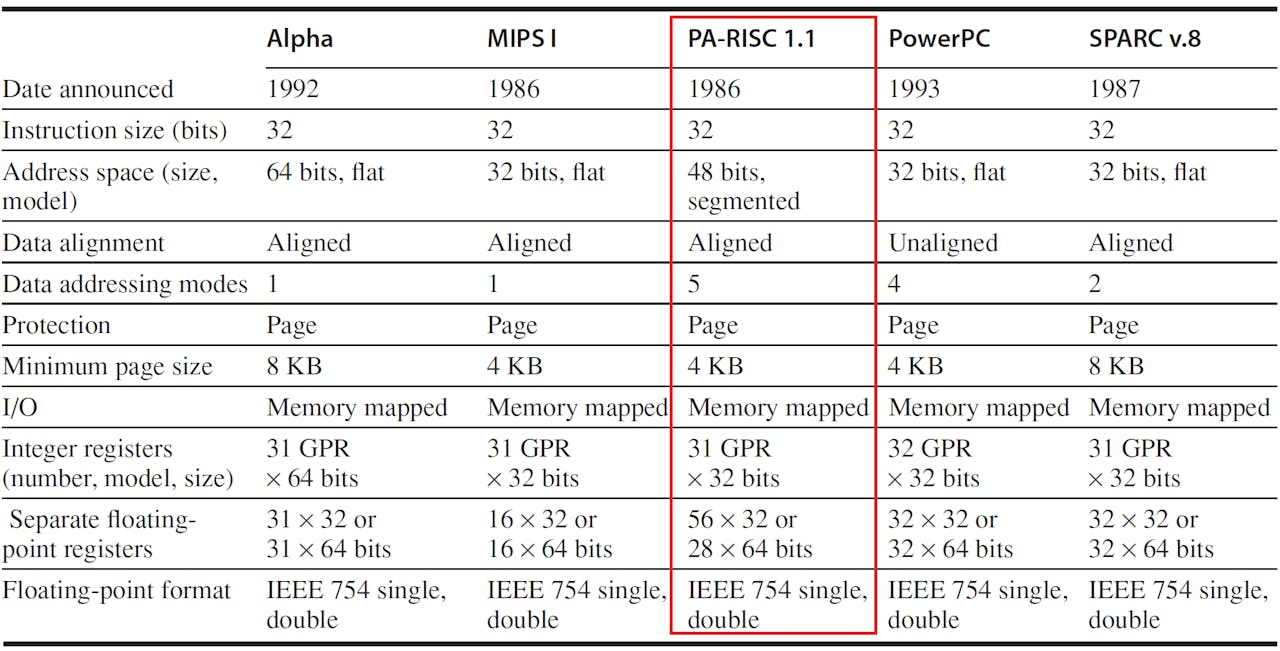

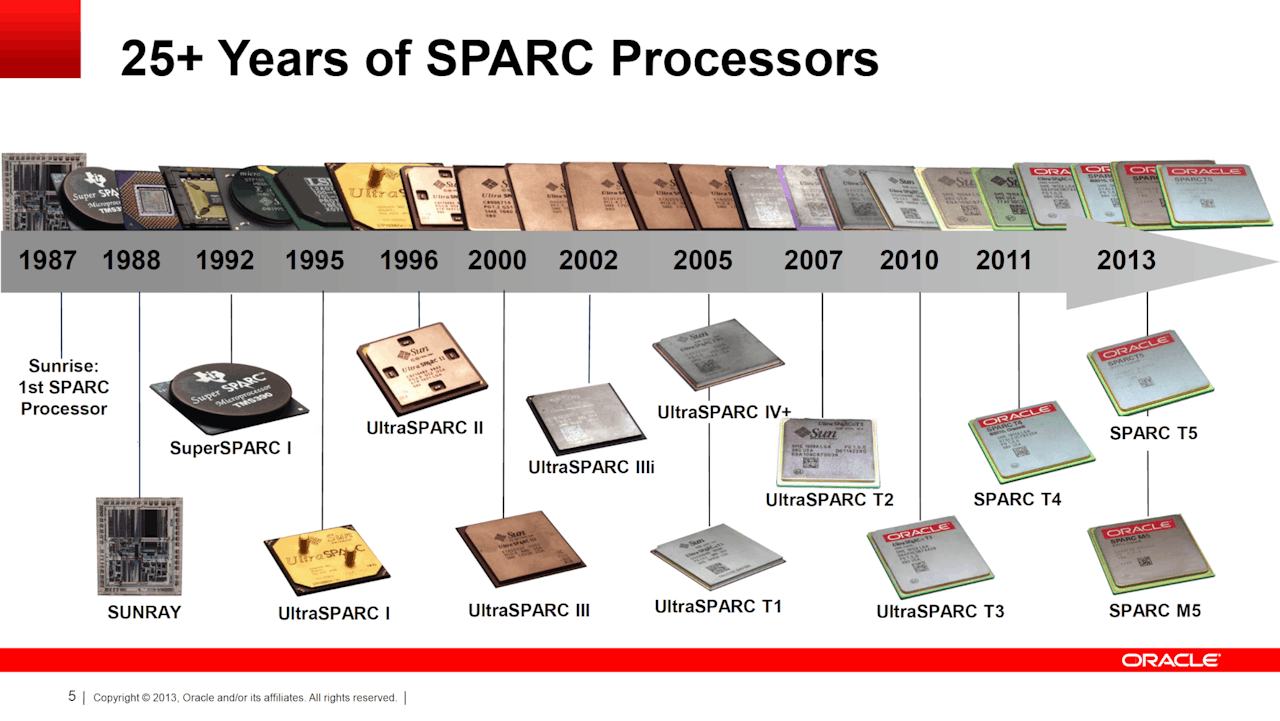

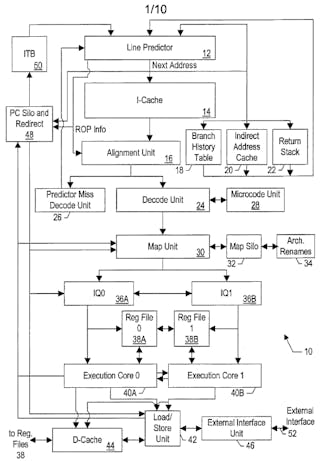

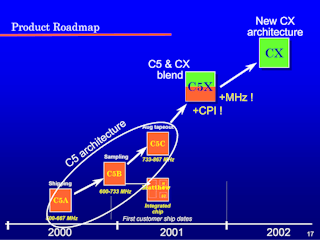

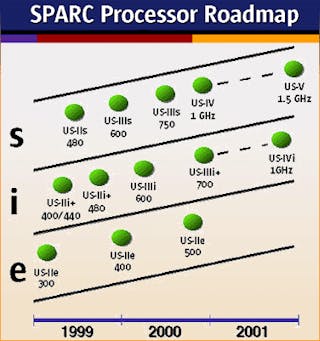

時代背景:靠著SunOS與後來「最普及商業Unix作業系統」Solaris的加持,Sun的SPARC處理器家族,在眾多RISC諸神中,擁有極為特殊的地位,在工作站和伺服器市場,曾獨享極盛一時的繁華。但很諷刺的是,論效能,Sun自家的SPARC處理器,卻遲遲無法帶來讓人眼睛一亮的表現,當眾多RISC「好相好」、甚至「看起來醜陋不堪」的x86陣營,在1990年代早已紛紛推出高效能的非循序指令執行 (OOOE) 超純量微架構,但Sun在二十世紀內,卻從來沒有過這樣的武器。 在筆者踏入大學校門的1995年,發布於1993年的SPARCv9指令集架構,隨著初代Sun UltraSPARC與HAL (後來

2 年前