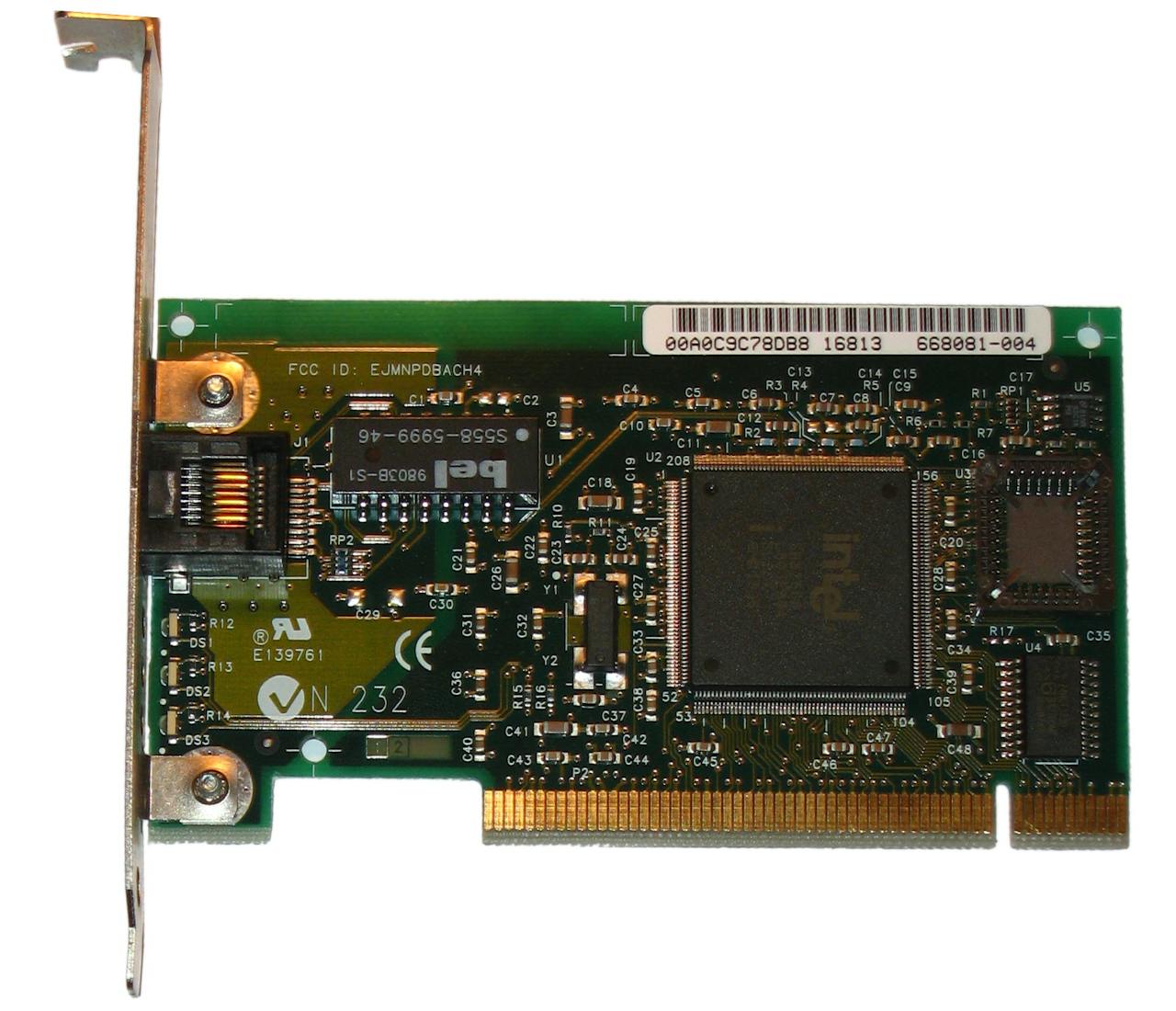

硬科技:光華電腦DIY回憶錄之宿網狂抽猛送的Intel網路卡(上)

雖然近20年來,各位科科的電腦主機板上,多半都有2顆印有「螃蟹」圖案的晶片:1顆音效Codec和1顆乙太網路控制器,某些比較老舊或比較低階的電腦可能還停留在10/100Mbps的100Base-TX。但在遙遠的1990年代中期,也就是Fast Ethernet規範剛被發表,台灣幾個身兼學術網路區網中心的國立大學,其學生宿舍網路開始普遍成形、區域網路連線遊戲像是魔獸爭霸2、MUD和BBS誘惑無數年輕住宿學子夜夜持續墮落的黑暗時代。無論從宿舍到系辦到學生活動中心到校園某個不知名的陰暗小房間,暗藏了一場看不見的軍備競賽:購入更好的網路卡「搶頻寬」,這也是乙太網路主要規格制定者之一的Intel,其網路

5 年前