AMD內部代號「NVIDIA Killer」顯示卡 加入即時光影追跡技術 預計明年推出

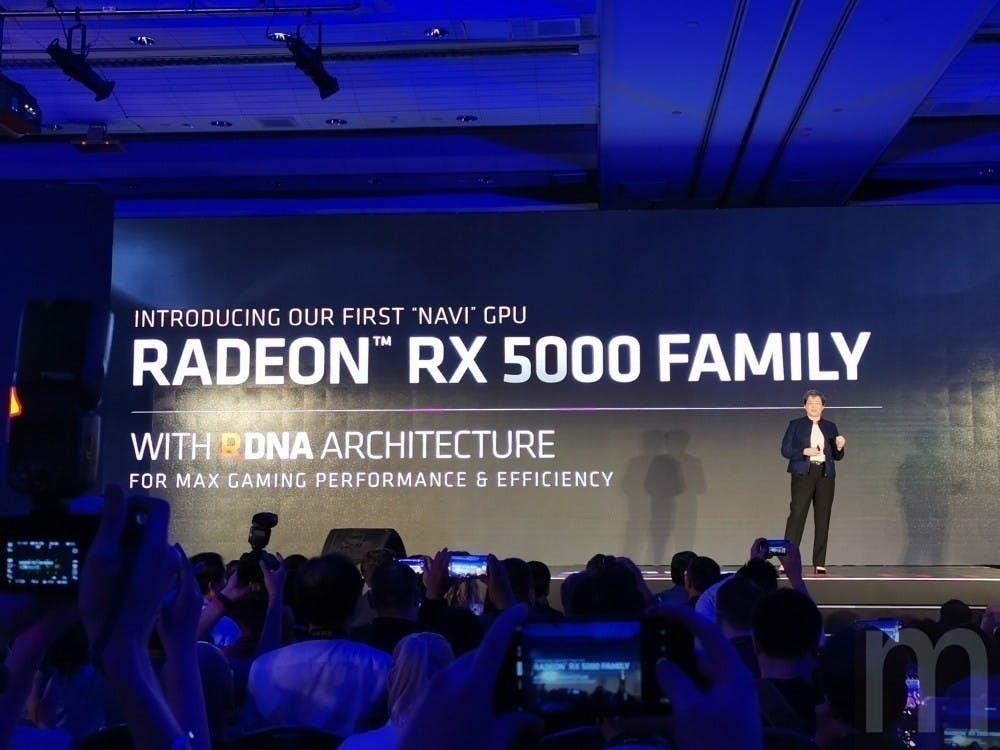

AMD內部代號「NVIDIA Killer」的Navi 23顯示卡,採用新一代RDNA顯示架構設計,預期比現有Radeon RX 5700 XT有更高顯示效能,同時也預期正式加入即時光影追跡 (Ray Tracing)技術應用,預計會在明年正式推出。 先前AMD執行長蘇姿豐透露接下來準備推出高階顯示卡產品,進一步與NVIDIA正面抗衡之後,相關消息進一步指出AMD內部以「NVIDIA Killer」為代稱,產品代號為Navi 23的顯示卡,預計會在明年正式推出。 就相關消息指稱,Navi 23採用新一代RDNA顯示架構設計,預期比現有Radeon RX 5700 XT有更高顯示效能,同時也預期

5 年前