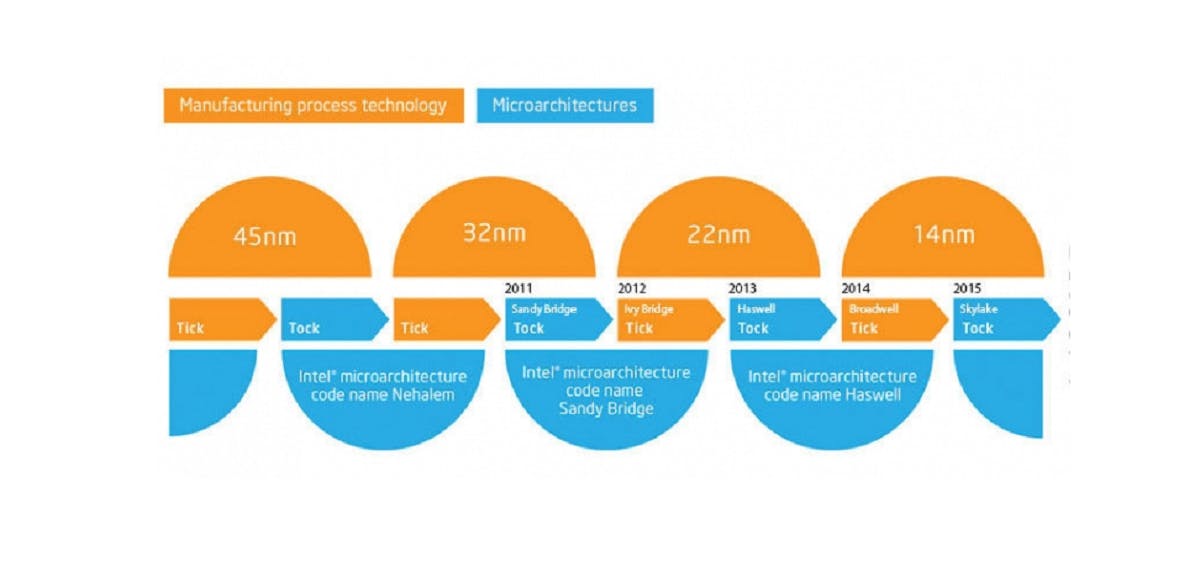

硬科技:做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器 鐘擺期(2011-2017)

前情提要: 做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:醞釀期(1995-1998) 做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:草創期(1998-2001) 做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:擴張期(2001-2004) 做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:混亂期(2004-2006) 做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:轉型期(2006-2008) 做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:反擊期(2008-2011) 做為x86伺服器象徵的Intel Xeon處理器:暴走期(2010-2018) Intel不動聲色的在22n

4 年前